二次锂离子电池具有诸多优点,如无记忆效应、高工作电压、宽耐温范围、低自放电率和长循环寿命等,在新能源汽车领域的应用中大放异彩。随着新能源汽车对行驶距离和安全性的要求越来越高,采用固态电解质替代液态电解液的新型固态锂电池也成为目前电池领域的研究焦点。固态锂电池不仅有望从根本上解决锂电池的安全性隐患,也可大大提升其在能量密度和电池柔性化方面的优势。作为固态电解质中最有前景的一种,聚合物固态电解质(SPE)具有一定的柔性和弹性,且质轻、成膜性好、与电极材料之间化学稳定性好、界面接触阻抗小,基于SPE的全固态锂电池具有安全、柔性佳和加工性能好等优点,且在电池能量密度、工作温度区间、循环寿命等方面均有较大的提升。然而,目前研究得最多的SPE是基于醚类聚合物,如聚环氧乙烷(PEO),其室温离子电导率低(<10−6 S /cm)、锂离子迁移数小(< 0.2)、电化学稳定窗口窄(< 3.9 V),极大限制了SPE的大规模应用。羰基配位型SPE(主要为脂肪族聚碳酸酯类和聚酯类)由于其特殊的分子结构,赋予了该类SPE独特的电化学性质。

最近,南方科技大学的邓永红教授研究团队在美国材料研究协会能源期刊(MRS Energy & Sustainability)上发表了题为“Carbonyl-coordinating polymers for high-voltage solid-state lithium batteries: Solid polymer electrolytes”的综述文章,通讯作者为南方科技大学王军研究副教授和邓永红教授,第一作者为南方科技大学徐洪礼博士。该文章从羰基配位SPE电化学性能方面的优势(主要为离子电导率、锂离子迁移数和电化学稳定窗口)、羰基聚合物的合成及可持续性、各种结构的羰基配位SPE的最新研究现状角度做了系统的分析总结,并对面临的挑战做了展望,以期为相关领域的学者以及对该领域感兴趣的公众提供一个快速了解该领域进展及未来发展趋势的参考。

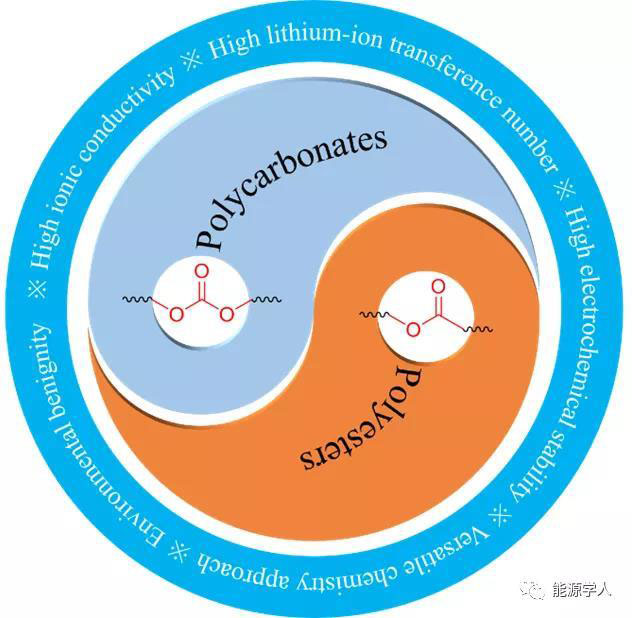

图1 羰基配位SPE的结构特点和特殊性质。

作者首先从发展SPE的必要性出发,分析了发展基于SPE的固态电池对于新能源汽车产业的巨大意义。目前SPE中研究得最多的是聚醚类SPE,其特点是高温离子电导率较高(>60 ℃),与金属锂负极的化学与电化学稳定性好。然而其低室温离子电导率、小锂离子迁移数和窄电化学稳定窗口,难以满足新型固态电池对于高能量密度和高安全性的要求,因此,开发新型高性能SPE就显得尤为重要。

作为一类很有潜力的SPE,羰基配位SPE主要包括脂肪族聚碳酸酯类SPE和脂肪族聚酯类SPE。带有苯环等结构的芳香族聚碳酸酯类和聚酯类聚合物,因其链段运动能力差,导致离子导电率极低,无法应用为SPE聚合物基体。此外,聚酮和聚酸酐也属于羰基聚合物,然而它们存在化学稳定性差、易水解、结晶度高、溶解性差,导致离子电导率极低而很少被报道用于制备SPE。

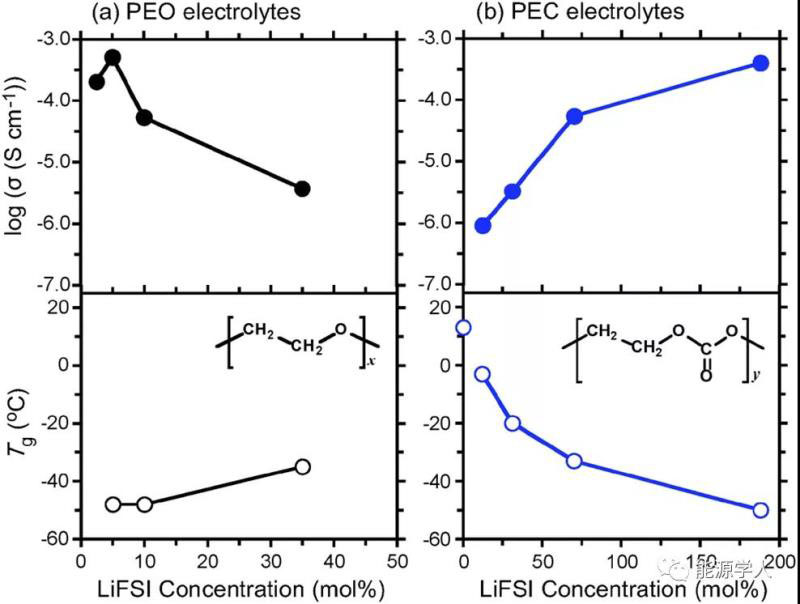

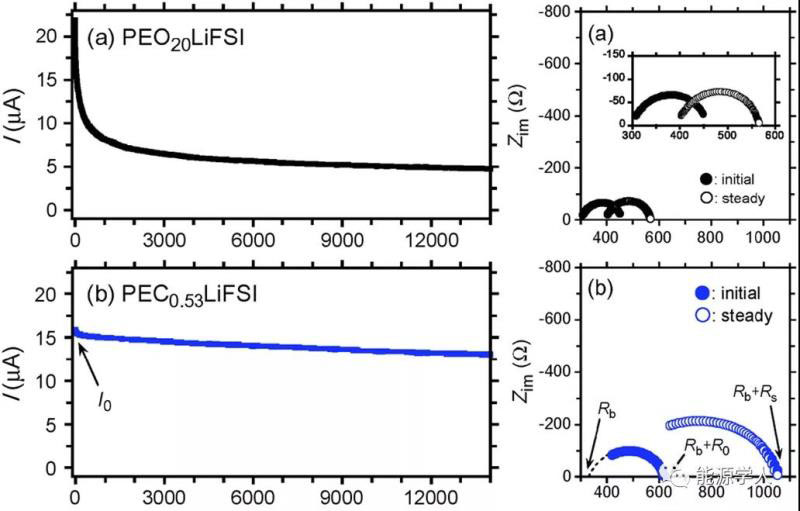

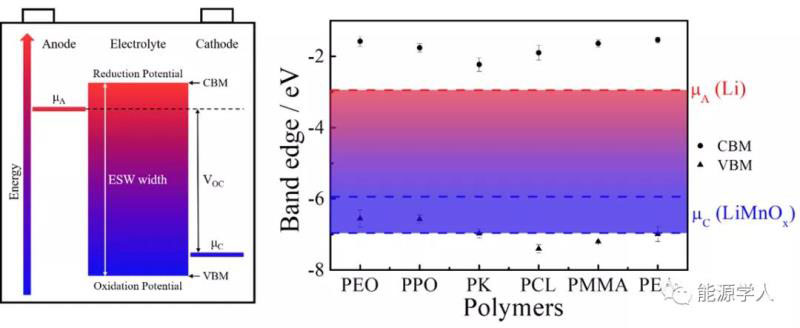

羰基配位SPE在离子电导率、锂离子迁移数和电化学稳定窗口方面较聚醚类SPE具有显著的优势。这是因为聚醚类SPE的醚氧与锂离子配位形成Li-O键较稳定,难以断开而导致离子电导率较低、锂离子迁移数小;聚醚类聚合物(如PEO)的较高结晶性也限制了其室温离子电导率;此外,聚醚的HOMO能级较高,因而氧化电位低,电化学稳定性较差。而羰基配位SPE(主要为脂肪族聚酯和聚碳酸酯类)的羰基氧和锂离子配位后,较容易断裂解离,因而该类SPE具备较高的离子电导率和锂离子迁移数;该类SPE在高锂盐浓度条件下,多余的锂盐由于增塑作用可显著降低聚合物的玻璃化温度,因而提高其室温离子电导率至10-4 S cm-1(如图2中的基于聚碳酸乙烯酯PEC的SPE);聚酯和聚碳酸酯的HOMO能级较聚醚显著降低,因而抗氧化性明显提高。相关的聚醚类SPE(以PEO为例)与羰基配位SPE(PEC为例)在离子电导率、锂离子迁移数和电化学稳定性的对比如下图2、3和4所示。

图2 PEO基SPE与PEC基SPE的离子电导率对比图。

图3 PEO基SPE与PEC基SPE的锂离子迁移数对比图。

图4 各种常见SPE的电化学稳定性对比图。

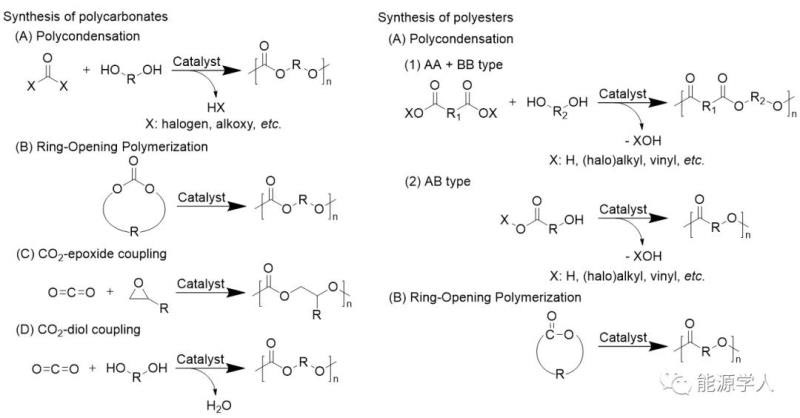

脂肪族聚碳酸酯的合成主要有四种策略:缩聚、开环聚合、CO2-环氧偶联聚合与CO2-二醇偶联聚合(如图5所示)。其中最吸引人注意的是采用CO2作为原料进行的偶联聚合,该聚合是一种环境友好型聚合反应,其原料为温室气体CO2,对于环境保护具有非常重要的意义,但该类反应仍需进一步优化,研究开发高效的催化剂以提高反应效率并降低副反应。而脂肪族聚酯的合成通常有两种办法:缩聚和开环聚合。其中缩聚主要包括AA+BB型的双单体聚合体系与AB型单一单体聚合体系。由于聚碳酸酯与聚酯的化学结构在一定程度上相似,因此它们的很多催化剂可以通用。特别地,对于脂肪族聚碳酸酯和聚酯,某些特定种类的酶对于其合成和降解具有显著的催化效果,因而可能实现固态电池中SPE材料的绿色合成和电池材料的绿色循环利用。

图5 聚碳酸酯与聚酯的合成路径图

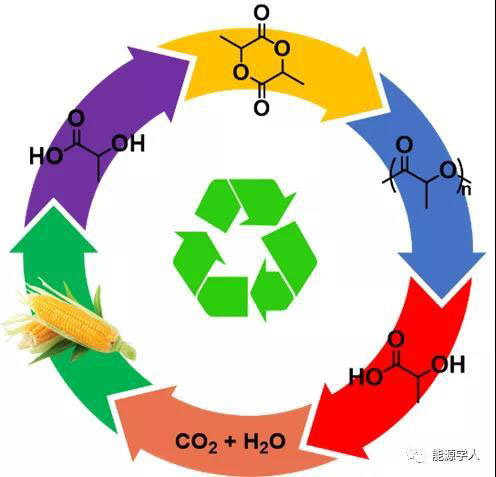

为保护生态,目前工业上对于化工产品的绿色循环利用十分重视。脂肪族聚碳酸酯与聚酯作为常见的可生物降解材料,将其应用到固态锂电池中,对于锂电池的绿色循环意义显著。如聚乳酸(PLA)是一种最常见的可生物降解的高分子材料,其通常由丙交酯开环聚合而成,而丙交酯可通过玉米、小麦等通过发酵生成的乳酸通过环化反应制备,PLA也可在酶的催化作用下最终降解为CO2和水,回到自然界。其绿色循环途径如图6所示。

图6 PLA的绿色循环图。

接下来,本文从分子结构的角度分类,分别列举比较了近些年报道的主链型聚碳酸酯类SPE、侧链型聚碳酸酯类SPE、主链型聚酯类SPE、侧链型聚酯类SPE和基于聚碳酸酯/聚酯共聚物的SPE在不同锂盐和不同温度条件下的离子电导率、锂离子迁移数和和电化学稳定窗口、电池循环性能等重要的电化学性能参数,分析了各种不同的方案对于提高SPE电化学性能(特别是离子电导率)的作用。作者发现,高盐浓度的羰基配位SPE在离子电导率方面具有很大的优势,但是仍需兼顾电解质中锂盐的电化学稳定性以及电解质的机械强度;而采用共聚等办法引入其他聚合物链段,虽然有可能提高SPE在某一方面的性能,然而SPE的综合性能方面仍需要改善。

综上,羰基配位SPE由于其特殊的分子结构,因而比醚类SPE具有更高的离子电导率、更优的锂离子迁移数和更稳定的电化学稳定性,可望解决现有聚醚类SPE的各项缺陷,实现高性能固态锂电池的广泛应用。然而,羰基配位SPE的实用化之路依然充满挑战,还有各种科学难题需要克服:(1)仍需进一步提高离子电导率;(2)需达到离子电导率与SPE机械强度间的平衡;(3)进一步提高与高压正极的稳定性,不仅包括电化学稳定性,还包括与碱性正极材料间的化学稳定性;(4)提高对锂金属负极的稳定性;(5)发展更先进、更高效的测试表征手段;(6)锂电池材料的高效回收与循环利用。作者期望本文对今后追求更高离子电导率和更加稳定的电化学窗口的研究工作具有一定的指导意义。

详情请见:

Xu H., Xie J., LiuZ., Wang J., Deng Y., MRS Energy & Sustain. 2020, 7, E2