【研究背景】

针对能源储存应用迫在眉睫的问题,开发高能量密度电池体系成为过去二十年科研界及工业界关注的重要课题。锂金属是锂电池负极的“圣杯”材料,具有超高的比容量(3860mAh g-1)和最低的氧化还原电势(-3.040 V vs. 标准氢电极SHE),在未来高能量密度储能体系(全固态锂电池、锂硫、锂氧电池)中扮演着重要角色。

在追求高能量密度电池体系时,电池安全性是必须考虑的因素。然而,由于锂金属较高的费米能级,极易与常规碳酸酯类电解液发生副反应,形成品质较差的界面膜(Solid Electrolyte Interphase, SEI膜),发生不规则的枝晶状体积膨胀,严重加速电池的容量衰减,同时导致热失控、起火和爆炸等安全问题。相比较而言,固态锂金属电池(Solid State Batteries, SSBs)在安全性方面具有优势,并成为当下的研发热点。其中,离子导电性较高的硫化物电解质(Sulfide Solid-state Electrolytes, SSEs)更加吸引了行业内的关注。类似于液态电解质,SSEs与锂金属也存在较为严重的副反应问题,当前主要通过使用铟金属与锂金属形成铟锂合金界面来保护SSBs中的锂负极。然而,铟金属价格昂贵,对电池成本控制影响较大。因此,开发可替代的界面稳定结构是发展硫化物SSBs的关键问题。

【工作介绍】

近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所王德宇研究员、彭哲副研究员课题组,姚霞银研究员课题组与江西师范大学物理与电子通信学院欧阳楚英教授共同合作,提供了一种同时适用于液态电解质和SSEs的人工界面结构。通过理论计算,作者发现在氧化石墨烯表面容易沉积一层金属锂,由此形成偶极子结构,改变锂金属与电解质之间的电子迁移能垒,阻碍锂金属与电解质的直接反应。基于此理论认识,研究者进一步开发了少层氧化石墨烯-三维储锂结构的复合材料(Cu-Cu2O-GO, CCG),发现其不仅能够显著提高锂金属在液态电解质中的循环稳定性,还能够改善硫化物固态电解质与锂金属的界面稳定性,抑制了硫化物的分解。该工作发表在国际顶级期刊Advanced Sciences上。王木钦博士为本文第一作者,彭哲副研究员,王德宇研究员和欧阳楚英教授为本文共同通讯作者。

【内容表述】

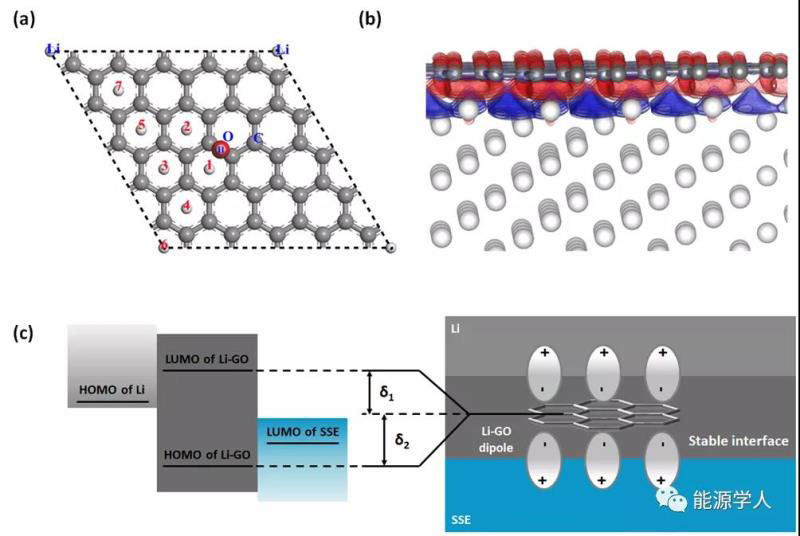

DFT模拟表明,锂离子在沉积过程中,较为容易在石墨烯表面的环氧基团处发生吸附。发生吸附以后,进一步的电荷密度分析表明在Li-GO界面处,会发生明显的趋向锂附近的电子云偏移,进而形成具有偶极子效应的Li-GO结构。由于锂金属的费米能级高于SSE,在直接接触过程中,会发生由锂向SSE的电子转移,导致副反应发生。当锂与SSE之间具有Li-GO结构时,会形成界面能垒,阻碍电子从锂向SSE发生迁移,进而提升锂金属/电解质的界面稳定性(图1)。

图1. a) 基于氧化石墨烯表面的锂吸附模型示意图;b) 模拟计算的Li-GO界面处电荷密度分布;c) 通过Li-GO结构实现的界面能垒对锂金属/电解质界面稳定性提升的示意图。

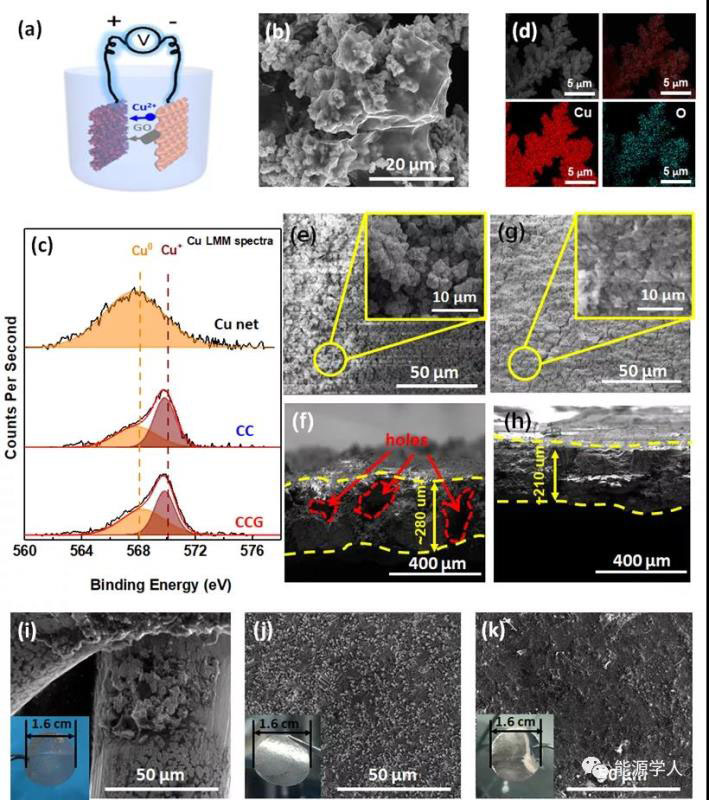

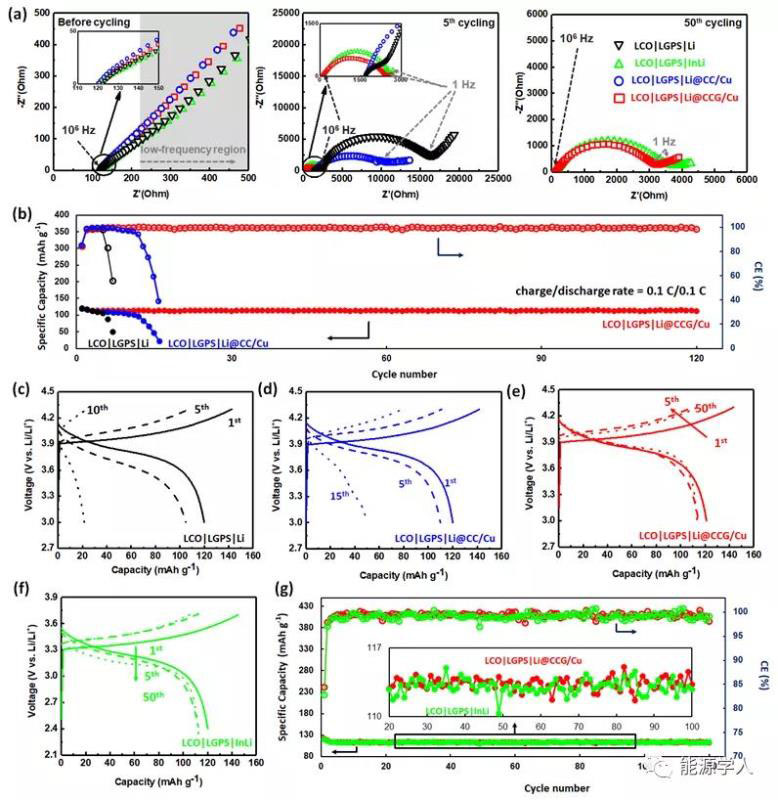

通过将少层GO电化学沉积在具有亲锂性的铜基纳米结构表面,作者制备了一种能同时实现均匀沉积和有效保护锂金属的复合结构(Cu-Cu2O-GO, CCG)。以CCG结构修饰的铜网CCG/Cu作为锂金属沉积基底材料,在碳酸酯类电解液中可实现350周以上的稳定锂金属沉积剥离循环。另外,由于Cu2O的亲锂特性,可通过快速吸附熔融锂进行复合极片的高效制备(图2)。由此制备的复合电极Li@CCG/Cu在硫化物SSB中体现了较好的界面稳定性,在LCO|LGPS|Li@CCG/Cu全电池120次循环中表现出较高的平均CE>99.5%的稳定循环,不仅远胜直接使用锂片作为负极的全电池,也优于无GO的Li@CC/Cu负极,证明Li-GO结构的存在对稳定锂金属/电解质界面的重要意义(图3)。同时,LCO|LGPS|Li@CCG/Cu全电池还获得了与LCO|LGPS|InLi全电池类似的循环性能,证明了其替代昂贵铟材料的可能性。

图2. a) CCG/Cu电极的制备示意图;b) CCG结构的SEM图;c) 不同结构的Auger Cu LMM图谱;d) CC结构的EDS图;e-h) CC/Cu和CCG/Cu电极沉积4 mAh cm-2锂的正面和截面SEM图;i-k) Cu net、CC/Cu和CCG/Cu电极熔锂后的SEM和光学照片。

图3. a) LCO|LGPS|Li、LCO|LGPS|Li@CC/Cu、LCO|LGPS|Li@CCG/Cu和LCO|LGPS|InLi全电池在循环过程中的电化学阻抗图;b) LCO|LGPS|Li、LCO|LGPS|Li@CC/Cu和LCO|LGPS|Li@CCG/Cu全电池的循环性能;c-f) LCO|LGPS|Li、LCO|LGPS|Li@CC/Cu、LCO|LGPS|Li@CCG/Cu和LCO|LGPS|InLi全电池在循环过程中的充放电曲线变化;g)LCO|LGPS|Li@CCG/Cu和LCO|LGPS|InLi全电池的循环性能。

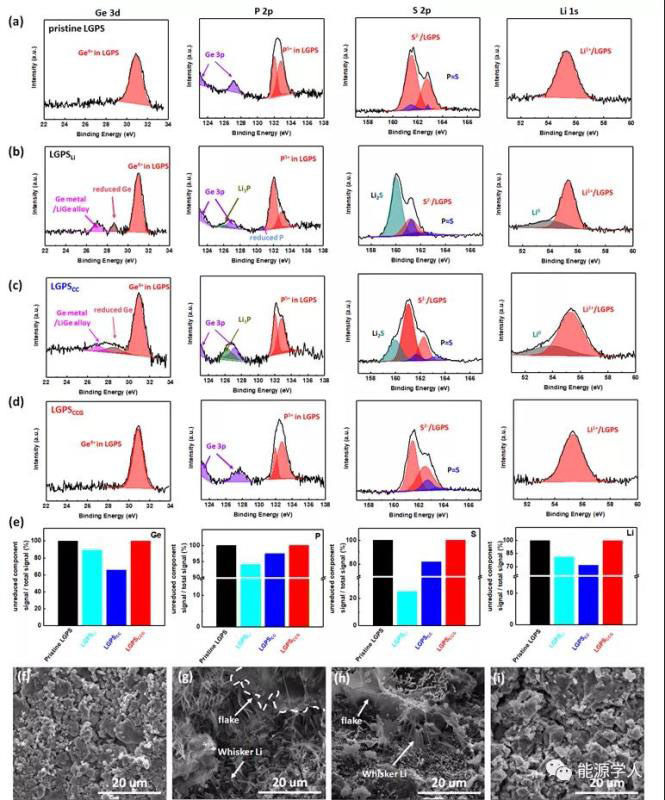

通过对循环后的SSEs进行表征,在与Li和Li@CC/Cu负极接触的SSE表面发现了大量的电解质还原产物,证明了以上负极在循环过程中与SSE发生了严重的界面副反应。而使用Li@CCG/Cu负极的SSE,由于Li-GO结构的存在,其表面状态近似于原始电解质,证明了CCG结构对锂金属负极的高效保护能力。从循环后的负极表面形貌也可以看出,在Li和Li@CC/Cu负极表面形成了大量的针织、苔藓状副反应产物,而Li@CCG/Cu负极表面则保持了较为原始的形貌(图4)。

图4. a–d) 原始LGPS、LGPSLi、LGPSCC和LGPSCCG的Ge 3d, P 2p, S 2p和Li 1s XPS图谱;e) Ge 3d, P 2p, S 2p和Li 1s XPS图谱中各个样品未被还原峰面积与总峰面积的比值;f–i) 原始LGPS、LGPSLi、LGPSCC和LGPSCCG的SEM图。

Muqin Wang, Zhe Peng,* Wenwei Luo, Qiang Zhang, Zhendong Li, Yun Zhu, Huan Lin, Liangting Cai, Xiayin Yao, Chuying Ouyang,* and Deyu Wang,* Improving the Interfacial Stability between Lithium and Solid-State Electrolyte via Dipole-Structured Lithium Layer Deposited on Graphene Oxide. Adv. Sci. 2020, 2000237. DOI:10.1002/advs.202000237

作者简介:

彭哲博士,副研究员,硕士生导师,浙江省海外高层次人才,宁波市领军和拔尖人才工程培养人员。长期致力于电化学新型材料设计和性能机理分析研究,包括锂金属二次电池技术的研发。已在Advanced Energy Materials, Advanced Functional Materials, Nano Energy, Energy Storage Materials等著名国际期刊发表论文30余篇,授权美国专利1项。

欧阳楚英,教授,博士生导师,江西省“百千万”人才计划、“赣鄱英才555工程”领军人才计划,获江西省“青年五四”奖章,享受江西省人民政府特殊津贴。主要从事新能源材料物理相关研究工作,先后主持参加多项863项目、国家自然科学基金重点项目等科研项目,在Phys. Rev. B, J. Phys. Chem. C等刊物发表学术论文120余篇,论文被SCI他引2700余次(其中单篇引用超过100次的有5篇),个人H-index为28。2008年和2015年先后两次获江西省自然科学奖三等奖。

王德宇博士,研究员,博士生导师,中国科学院“百人计划”入选者。拥有近20 年的电化学材料研究经验,一直从事锂电池体系相关的先进电化学储能技术的研究工作。迄今为止,已在Advanced Energy Materials、Energy Storage Materials 等学术期刊上发表论文约百篇,引用近5000次,H因子为34;申请专利50 余项,授权中国发明专利14 项,授权美国专利2项。