分布式电源是推动能源供给革命、推动非化石能源跨越式发展的一种重要能源利用方式。“十三五”期间,我国分布式能源发展快速,各类试点层出不穷。新能源与统计研究所长期深耕分布式电源、微电网和综合能源系统的政策管理、规划运营和技术经济等方面研究。本专栏将围绕分布式发展潜力分析、分布式能源资源综合利用、综合能源系统、微电网调峰辅助服务等,结合相关研究成果和思考与读者共赴一场思想盛宴。

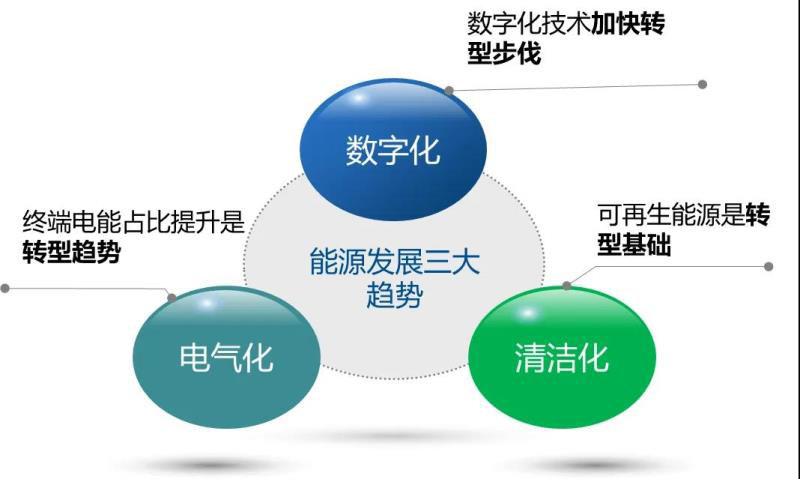

文章导读:当前,以电气化、数字化和清洁化发展为主要特征的技术创新已成为全球能源转型的新驱动。随着基于可再生能源的电气化不断推进,未来可再生能源与电力在终端能源消费中的占比将不断提升。适应终端能源形态的变化,提升综合能源系统建设与服务水平成为关键问题。本文以此为背景,围绕未来终端能源形态的变化趋势,描述了综合能源系统向能源互联网的发展路径,探讨了综合能源服务的发展模式。

未来终端能源形态下的综合能源系统与服务模式探讨

执笔人:洪博文

国网能源院

新能源与统计研究所

能源转型带来的影响,首先是终端能源供应形态的变化,根据形成的普遍共识,未来更多的是绿色的概念、数字化的概念,还有电气化这三个主要趋势。以数字化为例,之前只是一个新概念,大家都在讨论,现在已经走到我们面前,包括我们熟悉的消费侧的消费互联网,还有我们可能不太熟悉,但是已经开展了四年多、很多企业正在建设的工业互联网,以及我们熟悉的能源互联网,很大程度上都是数字化革命来临的一个产物。

图1 未来终端能源形态变化趋势

当前,我们提建设能源互联网,个人认为关键是实现两个创新和两个转变。一是技术创新,包括能源的技术创新、信息技术创新;一个是管理创新,就是对应于更好的去提升我们的管理效率。后者尤其值得我们注意,而要做到这一点,离不开我们的方式转变和观念转变,而观念转变又是一切转变的根本。这个说的有点玄,但是我们在各种会议上反复讨论,包括一些大咖的总结,最后找到问题的症结往往都在观念上。只要观念没有变,不管运用什么技术、采取什么管理手段,最终还是会回到原来的路径。

图2 实现能源互联网建设的关键要素

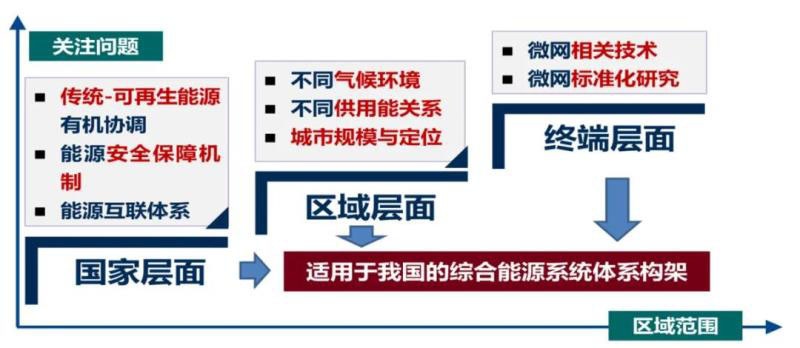

从技术经济、社会因素、难易程度等方面综合考虑,未来能源互联网最可能的实现路径应当是终端能源系统到区域综合能源系统到全域综合能源系统。终端综合能源涉及范围比较小,适用于工厂、学校、建筑等单一主体区域。我们建设雄安新区,张家口、扬中等可再生能源示范城市,已经上升到区域综合能源。未来综合能源系统的进一步发展融合,最终将形成一个更大范围的综合能源系统或者能源互联网。

图3 从综合能源系统到能源互联网的实现路径

与系统对应的是服务,包括业务和管理方面的内容。随着能源革命升级、电改深入推进、云计算等新技术的广泛应用,综合能源服务产业形态、业务模式呈现出新趋势,产业链逐步向上下游延伸,业务向多元化方向拓展。企业基于自身资源、技术等方面优势,建立不同经营形态的商业模式。

①多能源供应模式。该模式是协同多种分布式能源,融通电网、热网、气网,将燃气、冷、热、电一起销售给用户,有利于多种能源协同优化,降低成本。近年来,很多电网企业和发电企业纷纷成立综合能源服务公司,将多能源供应作为拓展能源业务、提升服务水平的重要抓手。

②平台+服务模式。该模式将互联网技术与能源深度融合,重塑能源服务模式。充分平台服务与数据价值,提供“平台+服务”,将能源产业所有参与者关联起来,提供多元化增值服务。如,国家电网有限公司的新能源云平台、智慧车联网平台,远景能源的阿波罗光伏云平台等。

③技术服务型模式。该模式在分布式能源、区域能源互联网技术、节能改造技术、电能替代等方面具有优势的技术型企业,依托自身技术,拓展能源服务业务。如,阿里能源云是为新能源行业提供丰富的专业化云端业务与技术解决方案,帮助能源运营商、服务商快速搭建标准化或定制化商业平台。

综合能源服务是我国公共事业发展的一项重要内容,涉及到燃气、电力、热力等多个行业的业务,依靠能源技术、“互联网+”技术、大数据技术等的创新推动,不是单单一个企业或者一个产业所能覆盖的,合作大于竞争。1+1>2,我们现在谈生态圈,强调平台建设和资源共享,就是这个原因。综合能源服务企业必须发展合作伙伴关系,建立优秀的网络连接能力,创建互利互惠的商业生态圈。

专家介绍

洪博文,工学博士,国网能源院高级研究员,国网能源互联网经济研究院六人组成员,国际可再生能源署可再生能源网络顾问,中国可再生能源学会、中国电机工程学会等的专委会成员。长期从事分布式能源、微电网、配电网和综合能源系统等领域的政策管理、规划运营和技术经济研究。参与承担国家发改委、国家电网公司的十余项重大课题,多次获得国家电网公司和北京市科学技术奖奖励。参与大量国内和国际著作编译。近年来发表SCI/EI检索论文等二十余篇,多次做客电力百家讲、接受中国能源报、中国电力报等的专访。

团队简介:国网能源院新能源与统计研究所专注新能源、分布式电源、储能和农村能源的政策管理、规划运营和市场机制研究,以及国际能源电力信息统计分析,撰写材料经国家电网有限公司上报多次获得中央领导重要批示,长期支撑国家政府部门和国家电网有限公司决策,多次获得国家发改委和国家能源局发来的感谢信。

新能源所高质量完成了国家发改委委托的《清洁能源多发满发研究》《分布式能源发展和利用研究》《电网侧储能关键技术及应用研究》等近百项重大课题研究任务,配合制定了《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》等多份政策文件,出版《中国新能源发电分析报告》《中国分布式电源和微电网发展前景及实现路径》《重塑电力市场-低碳电力系统转型过程中的市场设计与监管》《世界能源与电力发展状况分析》等著作二十余部。

新能源所三十余次获得北京市科学技术奖、国家能源局软科学研究优秀成果奖、中国管理科学学会管理科学奖、中国能源研究会学术创新奖等省部级奖项。多次获评国家电网有限公司先进班组、营销工作先进集体等集体荣誉,多人次获评国家电网有限公司发展工作先进个人等称号。