【文章概述】

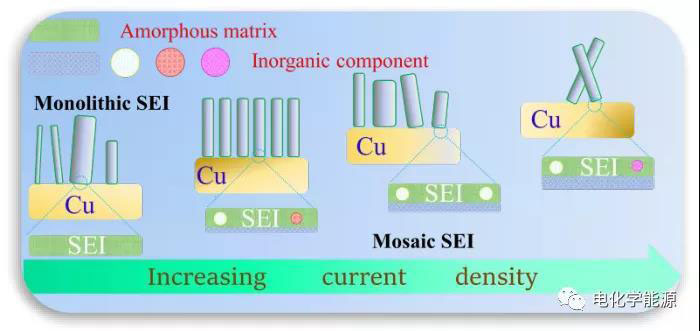

电流密度是控制锂沉积形貌和固体电解质界面(SEI)的关键因素。然而,电流密度对Li沉积和SEI的原子级机制尚不清楚。太平洋西北国家实验室Wu Xu, and Chongmin Wang等基于低温透射电子显微镜(TEM)成像,结合能量色散X射线能谱(EDS)和电子能量损失谱(EELS)的电子结构分析,揭示了Li沉积形貌和SEI与电流密度的原子级关联。他们发现,电流密度的增加会导致锂枝晶形核和生长的过电位增加,导致锂枝晶从生长限制型向成核限制型转变。与电流密度无关,电化学沉积的锂金属(EDLi)呈现晶须状形貌。在低电流密度(0.1mA/cm2)下形成的SEI是整体非晶的;而高于2mA/cm2的电流密度则形成镶嵌结构的SEI,其主要特征是具有Li2O和LiF分散体的非晶基体,并且SEI的厚度随着电流密度的增加而增加。具体地说,Li2O粒子在空间上位于SEI的上表面,而LiF在空间上靠近Li-SEI界面。这些结果为通过改变沉积条件来调节EDLi和SEI的关键微观结构和化学特性提供了可能的方法,从而与电池性能直接相关。

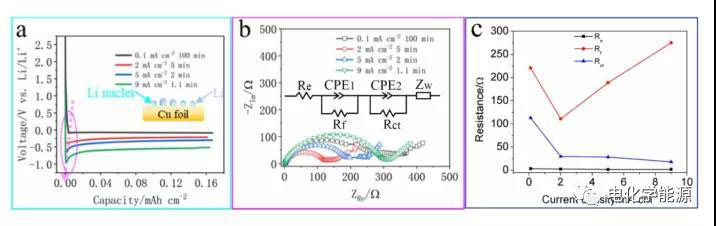

图.不同电流密度下的电化学行为:(a) 在不同电流密度下,用Cu-TEM栅极上沉积锂的实验电压分布。观察到一个明显的过电位,被粉红色的椭圆圈起来。插图显示了锂成核的原理,解释了所涉及的额外能量。(b) 不同电解液中不同电流密度下锂金属镀层阻抗谱变化的奈奎斯特图比较。插图是等效电路。Re为体电解液电阻,Rf为钝化膜电阻,Rct为电荷转移电阻,CPE为恒相元件,Zw为Warbug阻抗。(c) 体电解液电阻(Re)、钝化膜电阻(Rf)和电荷转移电阻(Rct)随电流密度的变化而变化。

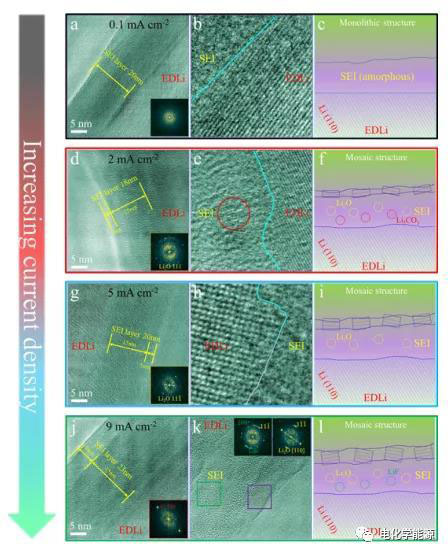

图. 电流密度对SEI纳米结构演化的影响。(a-c)SEI的原子分辨率TEM图像,EDLi和SEI之间的界面结构,以及在Li上形成的观察到的SEI示意图,电流密度为0.1 mA cm-2,持续100 min;(d-f)2 mA cm-2,持续5 min;(g-i)5 mA cm-2,持续2 min;(j-l)9 mA cm-2,持续1.1 min。插图:相应的FFT图案。

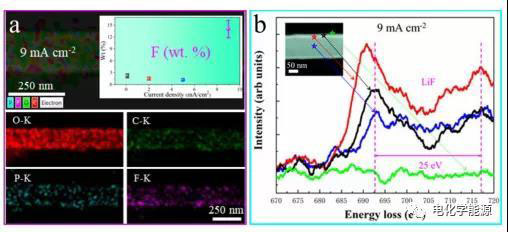

图. 电解液中锂金属枝晶和SEI在电流密度为9ma-cm-2,时间为1.1min时的成分信息。(a)重叠的HAADF-STEM图像和O-K、C-K、F-K和P-K的EDS图谱显示元素分布。插图:F(wt%)随电流密度的变化。(b) 66s电流密度为9ma cm-2时,枝晶和SEI的FK边缘的精细结构比较。

【总结】

利用低温TEM、EDS和EELS等手段,在原子分辨率下保存和捕获了束敏Li生长和SEI,揭示了不同电流密度下的详细纳米结构和化学特征。我们发现在极低电流密度(0.1mA/cm2)下形成的EDLi晶须具有不同直径的不均匀分布。在较高电流密度(2~9mA/cm2)下形成的EDLi镀层也呈现出晶须状结构,但密度值不同,特别是在9mA/cm2的高电流密度下。所有晶须均表现出良好的锂结晶性。SEI的结构和组成与电流密度有关。在低电流密度(0.1mA/cm2)下形成的SEI具有整体非晶结构,而在高电流密度(2~9mA/cm2)下形成的SEI为镶嵌状结构,Li2O嵌入非晶基体中,表面有一薄层Li2O。随着沉积电流密度的增加,Li2O表面层厚度增加,在9mA/cm2处会形成额外的LiF。研究结果建立了沉积锂和不同电流密度下形成的SEI层的电化学性能(界面阻抗)与纳米结构/化学之间的关系,为控制锂的生长和促进稳定的SEI形成以构建稳定循环的电池提供了思路。