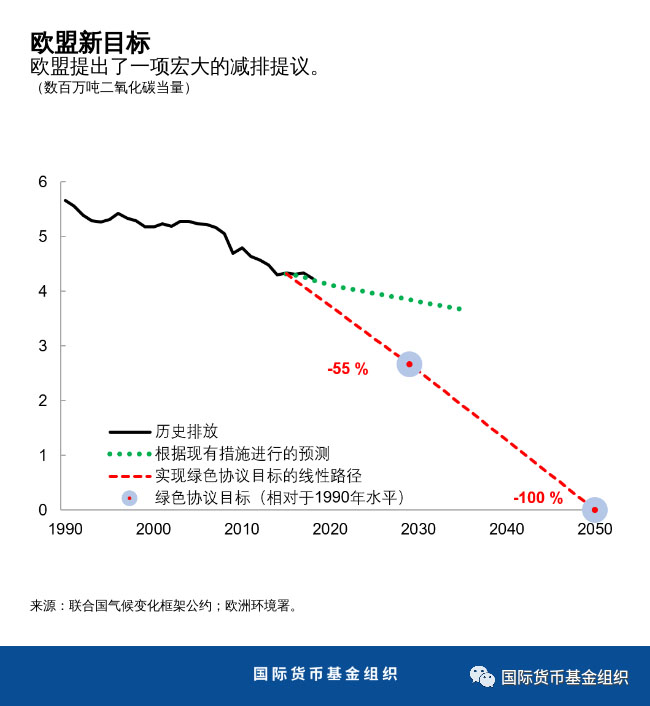

上周,欧盟委员会主席Ursula von der Leyen提出了一项宏大的提议。到2030年,欧盟的目标是将温室气体排放量比1990年至少减少55%。不过,这仅是一个中期目标。正如《欧洲绿色协议》所述,欧盟的最终目标是在2050年之前实现“气候中和”。

这些目标宏大且适当,同时也切合实际、可以实现。 如果我们想避免气候危机,那么减缓气候变化就不是一种奢侈,而是必然选择。 气候专家认为,把全球平均气温较工业化前水平的升幅控制在1.5摄氏度以内,这是相对安全的水平。要实现这一目标,全球必须在2050年之前实现“气候中和”。目前,欧盟正在引领这一进程。

未来之路

然而,如此大规模的减排工作并非易事。这需要对欧洲经济结构进行重大调整,更多地依靠可再生能源,并提高能源效率。

国际货币基金组织的两份最新文章表明,精心设计的一揽子政策有助于欧盟实现其减排目标,同时维持经济蓬勃发展。审慎地安排这些政策的优先次序,也将有助于支持经济从新冠疫情引发的衰退中复苏。

气候友好型增长战略

欧盟各国和整个欧盟层面应空前调动公共资源来应对危机,以建立可持续且更具韧性的经济。

优先投资于绿色、数字技术,将在短期内为欧盟创造大量就业机会。随着经济实现平稳复苏,逐步提高碳价将带来急需的收入,并进一步鼓励人们投资于清洁技术和提高能源效率。

该战略应包含以下要素。

逐步提高碳价。 碳价应覆盖所有碳排放,并随时间推移逐步得以提高是最为有效的机制,可确保家庭和企业调整其行为,以具有成本效益的方式减少碳排放。碳定价不仅可促进减少能源消耗,还有助于转向更清洁的能源。

欧盟碳排放交易体系在控制碳排放方面取得了成功。不过,其覆盖范围目前仅限于发电和大型工业部门,应扩大至所有部门。可通过逐步提高碳排放许可的价格下限,来提高价格信号的可预测性。目前大宗商品价格低迷,也为逐步取消剩下的化石燃料补贴和免税提供了契机。

利用碳定价收入支持可持续增长。 收入可用于减少(或避免增加)劳务税和其他变相税收,鼓励生产性绿色投资,并对那些在绿色转型中受到影响的人群提供支持。我们的研究表明,只要有效利用资源,即使在短期内,气候政策的经济成本也非常低。从长远来看,减少污染、改善空气质量和避免环境损害所带来的经济和健康效益远远超过任何短期成本。简而言之,不作为的代价要远高于采取行动的成本。

支持绿色投资和有针对性的非价格政策。 仅靠碳定价不足以使运输和建筑等部门迅速脱碳。为克服特定障碍,如融资限制、市场不完善和公共产品的可得性等,必须采取配套政策。例如,政府可以将资本投入到网络基础设施建设上,包括建设电动汽车充电站和电网,以推动电气化进程和更清洁能源的生产。这些配套政策还有助于推动新兴技术的创新,如氢气生产,以及碳捕获与储存的新方法。例如,可以通过为建筑物的节能改造提供低成本融资来缓解个人和公司受到的融资限制。其他非价格政策,如“收费和优惠”计划(按排放率对产品实行浮动征税和退税)、标准和法规,也在特定领域发挥着重要作用。

确保公平转型。 对因不再从事碳密集型活动而受到最大不利影响的家庭和工人,应予以帮助。绿色转型要想取得成功,必须做到公正、公平。这种支持可以是对低收入家庭提供直接转移支付,也可以是对工人提供培训和就业安置帮助。随着欧盟的碳价格政策覆盖到更多行业,受碳排放价格上涨影响最大的低收入成员国也需要得到支持。

通过全球合作防止 “碳泄漏”。 欧盟的碳排放量仅占全球碳排放总量的10%,仅凭一己之力无法阻止全球变暖。如果主要排放国就碳定价下限达成协议,将是减少全球碳排放和防止“碳泄漏”(将碳排放密集型生产转移到碳价格较低的国家)的最佳途径。在没有达成这种协议的情况下,则可以通过对相同产品采用相同的碳价格来防止碳泄漏,而无论这些产品是在哪里生产。

从当前危机中复苏的努力有望加速实现向更绿色、可持续和更公平的经济转型。欧盟正在抓住这一机会。我们相信,欧盟能够实现其目标,并向全世界展示向低碳经济模式转型的好处。