圣卡塔琳娜联邦大学在聚光太阳能电站储热系统方面取得新进展

文章信息

技术领域:适用于聚光太阳能电站的储热系统

开发单位:巴西圣卡塔琳娜联邦大学 A.K. da Silva

文章名称:F.G. Battisti, A.K. da Silva. Performance mapping of packed-bed thermal energy storage systems for concentrating solar-powered plants using supercritical carbon dioxide. Applied Thermal Engineering, 2020.

技术突破:获得基于s-CO2的蓄热系统直接相关的设计和运行参数,以提高系统工况和和经济性预测准确性,并表明储热系统机组热工-水力储释综合效率高度依赖于上述参数,且具有一定优化空间。

应用价值:为聚光太阳能电站的储热系统的设计和优化提供理论依据。

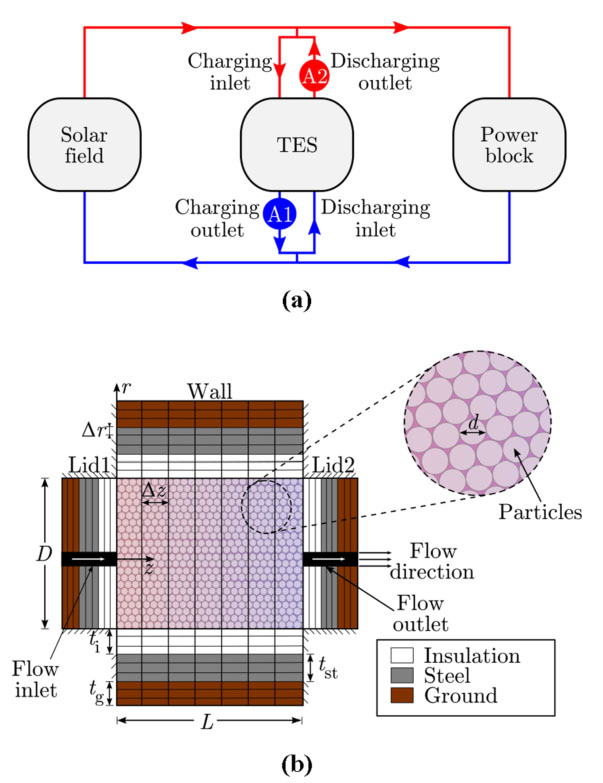

对于依赖间歇热源的发电厂来说,热能储存是极其重要的。与此同时,人们对基于超临界二氧化碳(s-CO2)的热力循环的兴趣日益增加。因此近年来开始在聚光太阳能电站(CSP)中考虑利用s-CCO2在热力循环中表现的固有特性,例如高效率、单相流、可直接加热、干式冷却和高紧凑性等。然而,与s-CO2系统储热直接相关的某些参数(包括设计和运行参数)难以获得,使得对该系统的工况和经济性预测不准确。

来自巴西圣卡塔琳娜联邦大学的研究人员探究了使用s-CO2的填充床热能存储(TES)系统的性能。基于一维多孔介质计算模型,通过双温度公式构建固体基质和传热流体之间的热交换,因此可以计算出流体流经储热罐的压降和向环境的热损失。在热工-水力分析中从参数化优化的角度,研究了设计参数和运行参数对储热系统性能的影响,如储罐容积、高径比、多孔介质粒径和空隙率、储释质量流量、储热温度、储释循环等。结果表明了基于s-CO2的储热系统的设计趋势,表明储热系统机组热工-水力储释综合效率高度依赖于上述参数,更重要的是可以根据尺寸和运行参数进行优化。

图1 (a) 集成的总体布局; (b) 填充床储热系统模型

推荐相关阅读:

西安交通大学在聚光太阳能电站储热系统方面取得新进展

文章信息

技术领域:适用于聚光太阳能电站的储热系统

开发单位:西安交通大学 Ming-Jia Li

文章名称:Zhao Ma, Ming-Jia Li. Novel Designs of Hybrid Thermal Energy Storage System and Operation Strategies for Concentrated Solar Power Plant, Energy, 2020.

技术突破:提出了两种包含填充床和双罐的混合蓄冷蓄热系统以及对应的控制策略,结果表明,与单罐蓄冷蓄热相比,混合蓄冷蓄热系统效能因数和年度发电量最高可以提高22.1%和14.1%,单位成本比单罐蓄冷蓄热降低9.8%。

应用价值:可用于开发低成本、高效的聚光太阳能热存储系统。

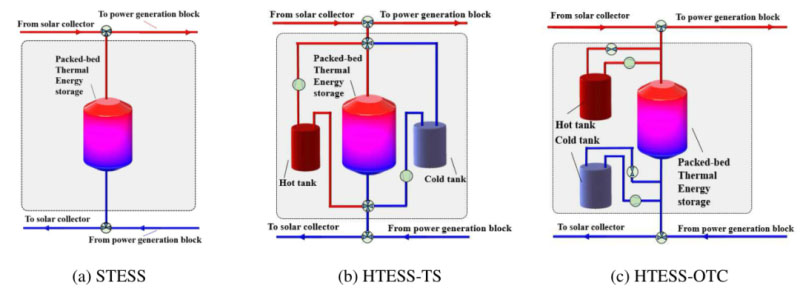

聚光太阳能(CSP)与热能存储(TES)可以在我们向可持续能源系统过渡进程中发挥关键作用,这是由于它可以在相对低的成本下实现大规模的能量存储,并持续发电一整天。目前,商业聚光太阳能电站广泛采用带热罐和冷罐的双罐蓄冷蓄热技术。与双罐蓄冷蓄热器相比,填充床蓄冷蓄热成本较低,但效用因数较低。

来自西安交通大学的研究人员提出了两种新的混合式热能储存系统的设计方案,分别由填充床蓄冷蓄热系统和双罐蓄冷蓄热系统组成,并给出了相应的运行策略:温跃层储存(HTESS-TS)和出口温度控制(HTESS-OTC),如图2所示。研究人员详细介绍了HTESS-TS和HTESS-OTC的结构和运行策略。然后,比较了混合蓄冷蓄热系统和仅包含独立状态的填充床蓄冷蓄热的单罐储能系统的热性能和经济性能。分析了双罐蓄冷蓄热系统截止温度和热容量的影响。最后,在实际太阳辐射条件下,比较了不同蓄热系统的聚光太阳能发电厂的全年性能。结果表明,与单罐蓄冷蓄热系统相比,HTESS-TS和HTESS-OTC运行策略的效用因数分别提高了12.5 %和22.1 %。同时,HTESS-OTC运行策略的单位成本比单罐蓄冷蓄热系统低了8.6%。此外,对于较宽的出口温度限制范围,HTESS-OTC运行策略可以保持更稳定的出口温度,以及高于单罐蓄冷蓄热系统的效用因数。与单罐蓄冷蓄热系统相比,混合蓄冷蓄热系统的温跃层控制(HTESS-TS)和出口温度控制系统(HTESS-OTC)的年度发电量分别提高9.8%和14.1%。

图2 单罐储热系统和两种混合储热系统的结构示意图