影响城市能耗水平的因素众多,既包括了资源禀赋、地理条件等客观因素,也包含城市治理水平、能源政策等反映节能工作绩效的主观因素,用单一的能效指标来评价来所有城市的节能工作绩效忽略了城市间客观因素的差异,不能充分反映城市节能工作的好坏。本研究运用支持向量机建立了城市客观因素与城市能耗间的量化关系模型,并按照客观能耗需求的高低对城市进行了分类。将城市的实际能耗与客观能耗需求之间的差异,作为评价城市节能工作绩效的依据,较好剔除了客观因素对城市能效评估的干扰。

影响城市能耗的关键因素分析和能源视角的城市分类评估

执笔人:韩四维、王林钰、郭磊

国网(苏州)城市能源研究院

一、研究背景

当前,我国的节能目标责任制度存在诸多问题:第一,节能工作绩效指标单一,忽略了城市之间的可比性。第二,采用“一刀切”的评估方法,所有城市制定几乎完全相等的节能目标,忽略了一些城市节能潜力明显高于另一些城市,应当承担更多的节能责任。第三,“一票否决”式的绩效考核,可能会激发地方政府不惜一切手段达到节能目标,包括不适当调整产业结构、引进成本过高的技术等。本研究着重分析造成区域能源效率差异的客观因素,这些因素的存在都包含着某种历史的规律性、客观性和必然性,非人的主观意识所能够左右的。将这些因素与城市能耗水平间的量化关系建立起来,有利于更加客观地评估城市间的节能工作绩效好坏。

二、客观因素识别

现有研究显示,影响中国区域能耗的客观因素主要包括产业结构、经济发展水平、地理区位、能源价格、技术水平、能源消费结构、产品结构、出口结构、开放程度、投资情况、市场化程度、制度因素等。

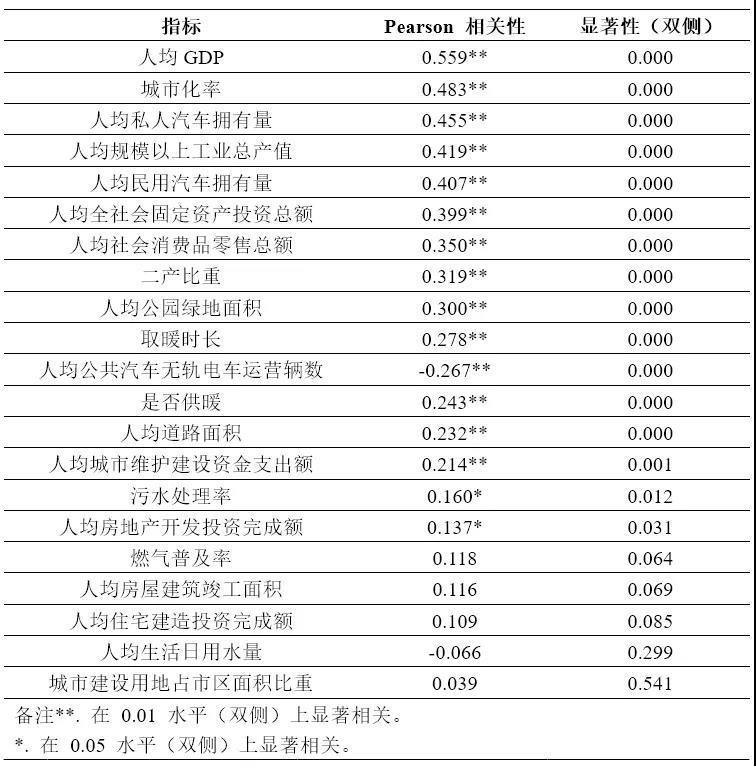

采用2016年中国292个地级城市的能耗数据及这些城市的常住人口数据、GDP数据、产业结构数据、城镇人口数据、公共交通数据、人均道路面积数据、燃气普及率数据、是否集中供暖数据等18项数据,使用SPSS软件进行数据的相关性分析,得到2016年的人均能耗数据与人均GDP、城市化率、人均私人汽车拥有量等12个指标在1%的置信度水平上显著相关;与污水处理率和人均房地产开发投资完成额在5%的置信度水平上显著相关。

表1 2016年人均能耗与各指标的

相关性及显著性

三、能效模型建立

采用支持向量机(SVM)建立城市能耗与客观因素的量化关系:以城市能耗作为被解释变量,以客观因素作为解释变量,以一定量的样本作为训练集建立模型,之后,再将该模型运用于全部样本,输入客观因素,得到的城市能耗输出结果即是客观能耗需求。

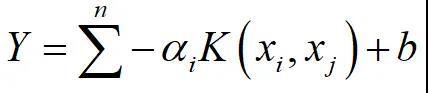

对模型的拟合效果进行反复测试,选出合适的核函数类型和参数,输出建立预测模型所需的支持向量及其系数,给出相应的城市能效结构体模型。该结构体如下式所示:

该模型结构体中,核函数采用RBF核函数,模型形态为:

RBF核函数为输入变量矩阵的欧式距离,γ反复试验后给定。xi和xj为支持向量,即用于构建决策模型的训练集的输入变量,xi代表的是第i个支持向量的输入变量,xj代表的是第j个训练集的输入变量。b为结构体系数,αi为支持向量系数,是一个n*1的行列式,n为支持向量的个数。

模型输出变量为2016年城市人均能耗。输入变量为2016年数据,包括:人均GDP、是否供暖、城市化率、二产比重、每万人拥有公共交通车辆数、燃气普及率、人均城市维护建设资金支出总额、人均道路面积、人均生活日用水量、污水处理率、人均公园绿地面积、人均拥有公共汽车和无轨电车运营辆数、人均规模以上工业总产值、人均社会消费品零售总额、城市建设用地占市区面积比重、人均房地产开发投资完成额、人均全社会固定资产投资总额、人均私人小汽车拥有量、人均民用汽车拥有量、人均住房面积。其中,城市化率用城镇人口数除以常住人口数得到。

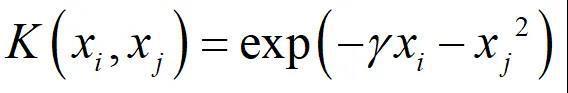

将全部城市分成两组,一组为训练样本,另一组为测试样本。填充完整的2016年城市全部有效样本共计249个,随机抽取全部样本的80%作为训练样本,剩下的为测试样本。经SVM建模进行五次随机抽样测试,预测效果用相对误差(MAPE)表示,该指标反映预测值偏离真实值的百分比。五次测试效果分别为23.94%、25.65%、23.22%、26.96%、23.4%。第三次抽样建模测试效果如下图所示:

图1 人均能耗预测值与真实值的比较

四、城市能效评估结果

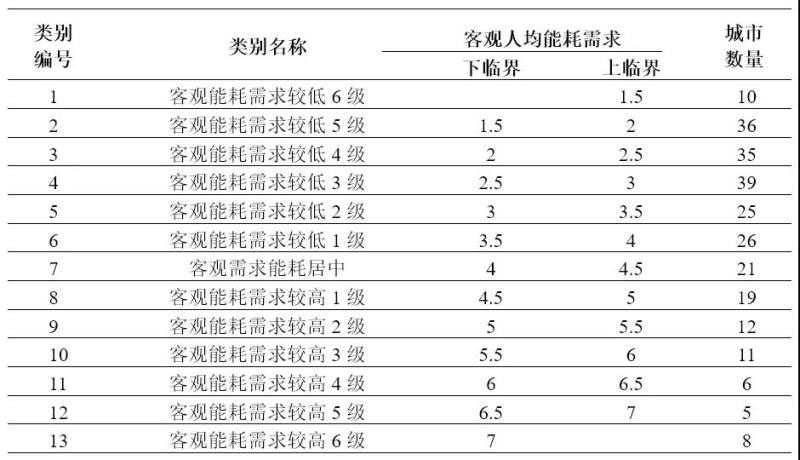

在保持模型结构不变的情况下,建立城市能耗与客观因素的量化关系模型,纳入模型的变量仅包括纳入模型的输入变量包括:人均GDP、是否供暖、城市化率、二产比重、人均规模以上工业总产值、人均全社会固定资产投资总额。带入城市客观因素,模型输出结果即是城市客观能耗需求。按照这一数值的高低对城市进行分类,结果如表2所示:

表2 基于客观能耗需求的城市分类

(单位:吨标准煤/人)

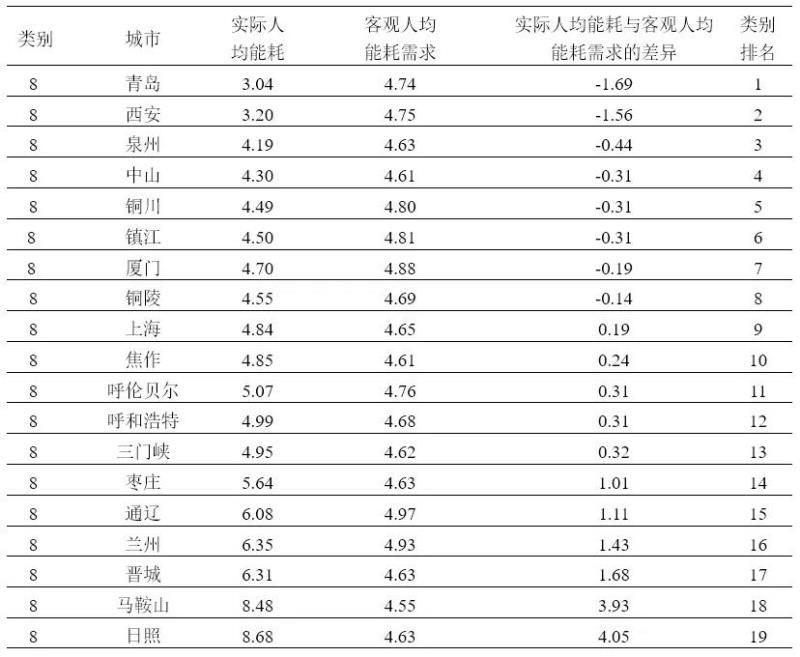

用城市真实能耗减去客观需求能耗,在每个类别中,对该指标大小进行排序,该指标越小的,证明该城市在管理方面做的越突出,反之,则是在管理方面还有进一步提高空间的城市。以第8类客观能耗需求较高1级的19个城市为例,其排名情况如表3所示:

表3 分类别城市能效排名

(单位:吨标准煤/人)

五、案例城市分析

以第8类能效排名第一的青岛为例开展案例分析。2005年,青岛市能耗总量为2588万吨标准煤,人均能耗为3.19吨标准煤,2017年,其能耗总量为3289万吨标准煤,人均能耗3.54吨标准煤。能耗总量在12年内累计增长了27%,年均增长2%;人均能耗12年内累计增长11%,年均增长0.9%。在中国所有城市中,其人均能耗的百分比排名为52.99%,高于全国平均水平的3.08吨标准煤/人。在山东省所有城市中,其人均能耗的百分比排名为35.29%,低于全省平均水平的5.95吨标准煤/人。在全国70个大城市中,其人均能耗的百分比排名为53.21 %,高于70个大城市平均水平的3.15吨标准煤/人。

青岛市地处山东省,经济发达,人均GDP、工业产值、人均全社会固定资产投资、城市化率等指标均高于全国平均水平,加之青岛市冬季采暖,客观上对能耗的需求量较高。根据本研究建立的基于客观因素的人均能耗需求模型,青岛市客观人均能耗需求为4.68吨标准煤/人,被分在第8类,即客观能耗需求较高1级。与青岛分在同一类别的城市还有西安、泉州、中山、厦门等18个城市。

相比于客观人均能耗需求的4.68吨标准煤/人,青岛市实际人均能耗为3.04吨标准煤/人,低于客观人均能耗需求4.68吨标准煤/人。在同类别其他城市中,青岛市实际人均能耗低于客观人均能耗需求最为显著,提示该城市在除客观因素外的其他方面的表现,是明显优于其他城市平均水平的。

六、结论

中国城市众多,地理区位、产业结构、资源禀赋、经济发展水平等因素差异大。这些因素对城市能效构成显著影响,却是城市节能管理不可控或弱可控的。因此,节能管理先进城市必须是剔除了客观因素之后节能管理绩效最优的城市。通过对地区进行分类,可以提高能效评估的精度。在分类的基础上开展城市能效评估,可以提高节能管理科学性和针对性,提高地区能效评估的可比性和准确性,有利于促进节能经验的横向扩散,实现边际成本节能,提高节能政策的针对性和节能管理效率。