中国储能网讯:电池可以提升电力系统灵活性并对多种新能源电力集成提供重要辅助,但较高的成本阻碍了其广泛应用。Englberger等人在《Cell Reports Physical Science》中发文称,通过动态叠加多种应用状态可显著提高储能电池的性能。近日,Peter D. Lund教授基于此在Joule发表前瞻观点“Improving the Economics of Battery Storage”。

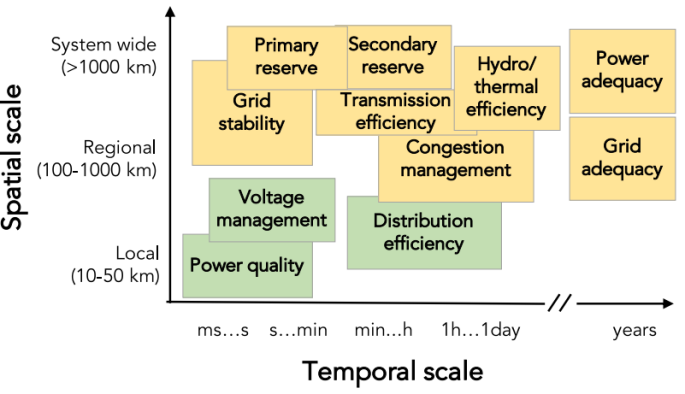

根据《巴黎气候协定》,各国越来越致力于碳中和。电力系统的碳减排对实现这一目标起着至关重要的作用。因此越来越多的太阳能和风能等可再生能源被用于减少电力系统碳排放。此外通过增加可再生能源在如移动出行、供热和制冷等方面的应用助力其他部门的碳减排。如图1所示,从基于燃料的能源系统向天气驱动的能源系统的转变将增加电力供应的波动,并将对电力系统的几个要素产生广泛的时空影响,通过阻塞管理、增加灵活性和辅助服务可以减轻这些影响。储能和电池正适于解决这些问题。

图1 可变可再生电力对电力系统的影响

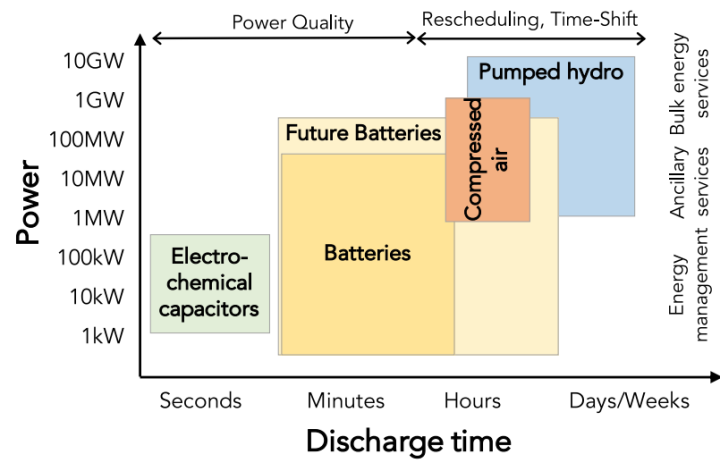

如图2所示,不同储能技术的特点决定了它们可以在电力系统中的作用类别。一般来说电池储能适合解决电力质量问题,工作时间从几分钟到几小时不等,其适用范围将在未来进一步扩大。

图2 不同储能技术的特点

目前储能仍然以抽水蓄能(99%)为主,但随锂离子电池经济性不断提高,锂电池在未来特别是在以火电为主的国家作为电池储能系统成为一种可能。国际能源署(IEA)预测,到2040年,电池储能规模将达目前水的20倍以上。此外,新兴的电动汽车废旧电池(EVS)二次利用市场预计将增加电池在固定型应用中的使用。IEA预测,到2030年电动汽车将达到2000万至5000万辆,10年后回收利用这些电池将增加数百GWh的储能容量。

虽然电池的理论潜力很大,但实际使用电池的程度将综合考虑其成本与效益。储能和电池的价值在不同场景下需要进行系统性的考量。储能可从促进平衡、电网容量、储量和发电充分性几个方面为电力系统带来益处。

在现有的电力设计市场中,电池储能的优势由于缺乏必要的资金投入而无法实践。然而,在如印度等以热电为主的电力系统中,电池储能既可以将大量光伏电池接入到电力系统中,又可以保持灵活性,是一种较为经济的选择;但在如北欧地区等以水力发电为主的电力系统中,电池储能并无经济优势。

Englberger等人相关研究以获取不同能源系统中电池储能系统的价值以1.34MWh/1.25MW电池储能系统的竞争力,该系统代表了一个典型的基于热电的电力系统。他们针对四个方面的电池储能成本和损耗之间的平衡进行了优化了,两个位于供给侧(FTM)和两个位于需求侧(BTM)。前两个通常涉及输电系统和电力市场,例如调频;后两个涉及最终使用方和配电系统,例如调峰。

通过基于高时间分辨率(5分钟)的真实情况数据对电池进行全面的技术经济优化,Englberger等人比较了电池在四种应用中的不同分配策略。他们发现,针对多个应用同时使用电池容量的堆叠策略,与仅将电池分配给一次性使用相比,年利润可增加2-3倍。

假定电池储能成本很高(€380/MWh),但仍能够在4-6年内实现收支平衡(净现值,NPV>0)。与之形成对比的是,最好的单一用途场景(实时市场交易)九年后才能达到正的净现值。由于在不同的功率和能量容量中需要权衡取舍,因此多用途的运营利润略低于多个一次应用利润的总和。

尽管并非所有这些都可以通过当前的锂离子技术解决,但由于他们的研究仅考虑调峰、自用、调频、实时市场交易四个方面的收入,不包括例如供应能力、配电、输电、客户能源管理应用以及其他辅助服务,因此收入估计相对保守。但与此同时,在可以预见的未来,大量类似系统的使用会使单一系统的收益会降低。此外,尽管作者表明在不严重影响获利能力的情况下,可以允许长达半天的长的切换时间用于电池再分配,但实际操作较为困难。

动态堆叠多个应用场景在技术上是可行的,但目前在许多国家禁止垂直捆绑的监管框架为建立一个跨越传输和分配的电池储能系统带来阻碍。需要更新现有的电力市场规则使在输配电系统结合处建立分布式的储能系统来同时满足电网供电测与需求侧的需求。从而充分挖掘电池储能的潜力助力电力系统碳减排。

Peter D. Lund, Improving the Economics of Battery Storage, Joule, 2020, DOI:10.1016/j.joule.2020.11.017