二次电池,是指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池。利用化学反应的可逆性,就能组建一个新的电池,即当一个化学反应转化为电能后,利用电能使这个化学体系修复,修复后的体系再利用化学反应转化为电能,从而实现电池体系统的反复充放电,达到电池的循环利用。电池的循环利用能减少环境污染,它已成为世界大多数国家能源体系中以绿色、低碳、清洁的为主题的重要部分和战略选择。对电池而言,比容量相同的条件下,电压越高,能量密度则越高,即正极越正,负极越负,因此元素周期表中电位最负的金属成了电池负极的理想选择,其中,金属锂是负极材料最佳选择,因为锂具有较高的比容量(3860 mAh/g)和最低的电化学势(-0.34 V,相对于标准氢电极)。目前,锂二次电池具有能量密度高、循环寿命长的优点,已作为高效的能源储存系统,应用于便携式电子设备及电池汽车等领域。1979 年古迪纳夫(John B Goodenugh)将钴酸锂(LiCoO2)作为电池的正极,将锂之外的金属作为负极,实现了高密度的能量储存,这一发展为后来的锂离子电池发展铺平了道路,也促成了锂二次电池的广泛应用。1983 年,古迪纳夫(John B.Goodenough)、Thackeray 等人发现尖晶石锰酸锂是优良的电池正极材料。1983 年,日本化学家吉野彰(Yoshino Akira)采用钴酸锂为正极,聚乙炔为负极,制造出第一个锂离子二次电池的原型。斯坦利·威廷汉将插层化学应用在锂二次电池中,对锂二次电池也做了开创性研究。2019 年诺贝尔化学奖颁发给对锂离子电池材料发展作出重大贡献的这三位科学家。锂二次电池的研究方兴未艾,有必要对锂二次电池的发展做一个梳理,对其未来的发展做一个分析。本文采用可视化软件 Citespace 对近 40 年锂二次电池的文献做了知识图谱分析。目前,已有许多文献利用 Citespace 研究了诸如经济、新闻、医学等领域的知识图谱[6-9]。但少有文献对锂二次电池的发展与研究热点做一个总体的分析。本文利用 Web of Science 核心合集数据库的文献和 Citespace 可视化软件对文献的作者、机构、学科、关键词进行分析,分析二次电池的研究演进、热点和发展趋势,为锂二次电池的深入研究提供参考。

锂二次电池研究历史演进

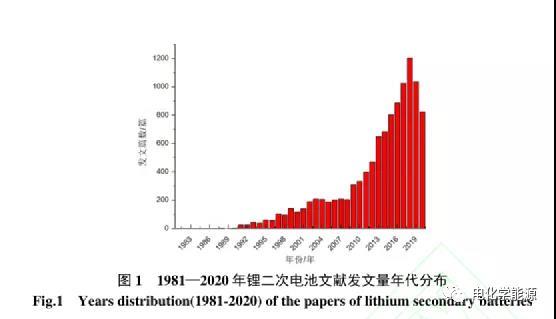

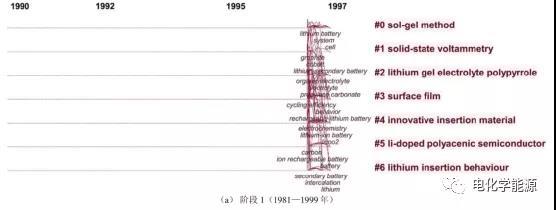

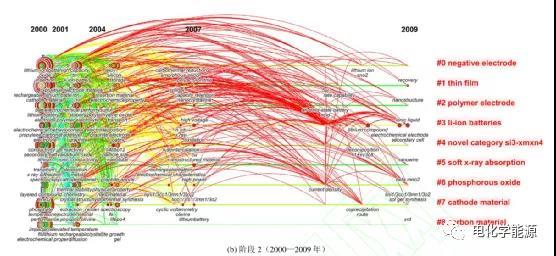

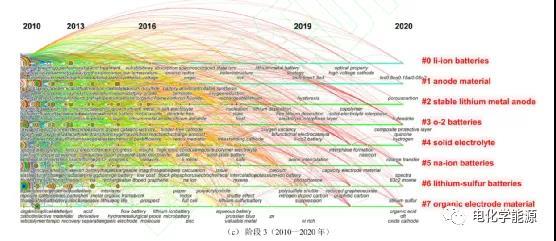

不同年代的文献分布反映了全球对锂二次电池研究发展的历程,根据检索文献的年代分布可将锂二次电池的研究分为 3 个阶段:(1)锂二次电池研究的起步阶段(1981—1999 年),此期间发表文献数量 500 多篇。90 年代之前,文献数量少,且研究不具有连续性,而 90 年代后期,文献数量开始缓慢增加,研究具有连续性,发表量具有持续增长的势头;(2)锂二次电池研究的平稳增长阶段(2000—2009 年),此阶段发表文献数量明显开始增加,增加数量比较平稳;(3)锂二次电池研究的快速增长阶段(2010—2020),这期间,锂二次电池的文献数量开始快速增加,此阶段文献数量呈现直线增长趋势。由于检索时间是在 2020 年的 9 月,可对 2020 年的数据做一个参考。

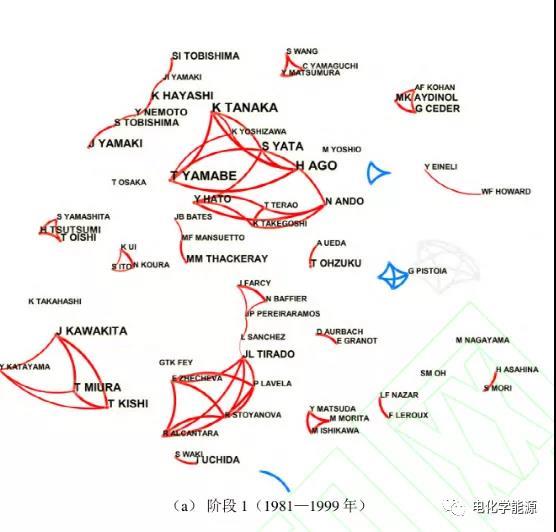

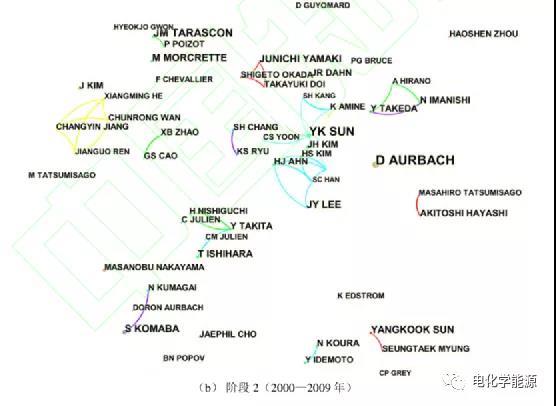

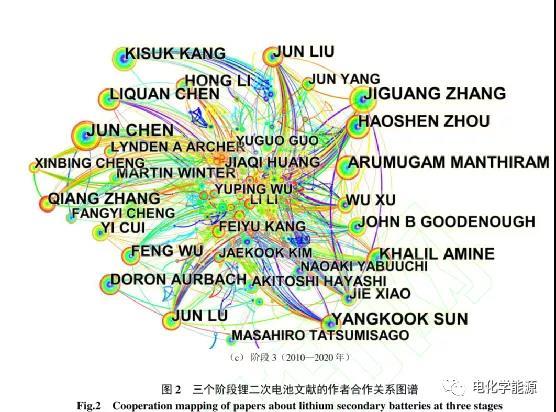

锂二次电池研究的科研力量与合作网络

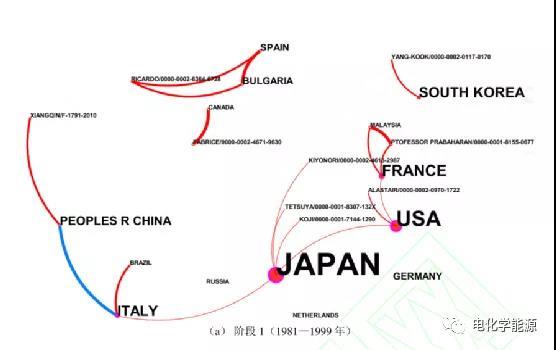

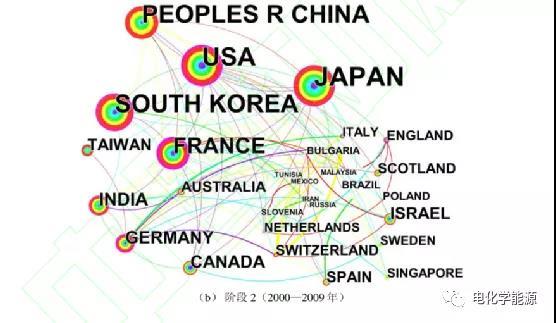

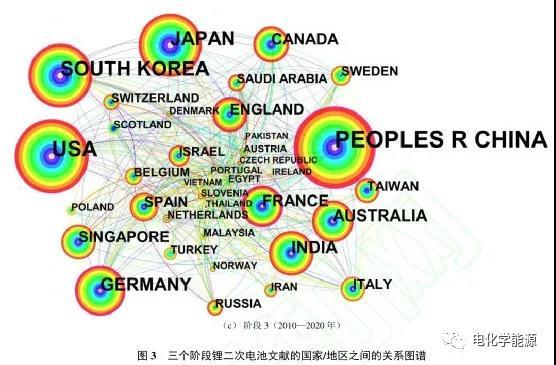

锂二次电池文献的国家/地区之间的关系

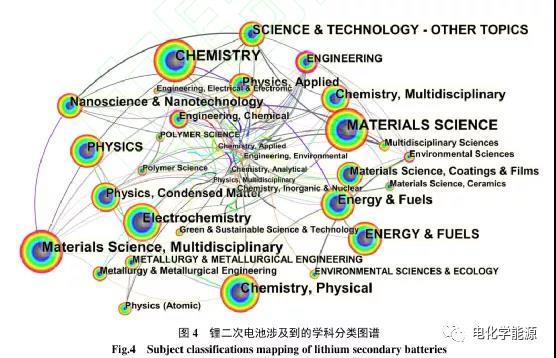

锂二次电池学科分类

从图 4 中可以看出,锂二次电池的涉及到的学科非常广,学科之间的联系密切。与锂二次电池研究关系密切的学科有化学、电化学、物理、能源、材料科学、工程技术等。其中,工程技术的中介中心性最高。中介中心性一般大于 0.1 时可以认为在整个数据网络中有较强的地位。工程技术的中介中心性最高,说明锂二次电池在工程应用具有重要地位,人们在实际应用中不断积累对其的认识并开展深入的研究,另外从 Power、Environment 等词可以看出,锂二次电池广泛应用于各行种业,尤其在能源、环境等领域受到高度关注。新出现学科分类是纳米科学技术。学者们借助于更先进的方法——纳米技术来研究和改善锂二次电池性能。

研究热点与趋势分析

阶段I

阶段 1 中的关键词聚为 6 类。

阶段1的关键词有 sol-gel(溶胶-凝胶法), secondary Li batteries, single particle, cathode material, electrochemical property, spinel phase, Li insertion behavior, LixCoO2, Li-Mn oxide 等等。可以看出,锂二次电池的材料制备方法(如 sol-gel method)与性能研究联系紧密。通常电极材料的合成方法可能分为固相法和软化学合成法,但是固相法存在一定局限性,混合的均匀程度较难控制,所以软化学方法应用较广,而软化学方法可以提高材料的电化学性能,这种方法包括溶胶-凝胶法(sol-gel method)、水热法、共沉淀法、离子交换法、喷雾热解法等。溶胶-凝胶法是制备锂离子电池正极材料的重要方法,它具有合成温度低、产品粒径小、粒径分布均匀、化学计量易于控制等优点。为了改善电池正极材料的电化学性能,采用比较多的方法是掺杂,#5 聚类中出现了与锂二次电池掺杂相关的关键词。掺杂(doped)是改善电极材料的重要手段,通过掺杂后的锂二次电池的电子结构、晶胞参数、阳离子化合价、材料比表面等方面获得了改善,循环性能得以改观。从聚类中梳理出有关锂正极材料突现强度较高的关键词有:LixCoO2, Li-Mn Oxide,说明第 1 阶段的正极材料围绕着氧化物嵌锂材料,如尖晶石型的锂锰氧化物、层状钴氧化物 LixCoO2。这两类材料来自于美国 Austin 大学的 John B Goodenough 课题组,他们发明了三种正极材料:层状材料、尖晶石型材料和聚阴离子材料,前两种材料在 80 年代发现,所以研究的较多,而聚阴离子材料在 1997 年后才发现。通常利用溶胶-凝胶法以聚丙烯酸(PAA)为络合剂合成锰酸锂,通过掺杂或是包覆对锰酸锂进行改性,提高其电化学性,聚吡咯是一种具有良好电化学活性的聚合物,通过掺杂与脱掺杂做成复合材料电池的正级。

阶段II

锂离子二次电池仍然是研究的主体,与阶段 1 相比,增加了许多其它出现强度较高的关键词,例如:new layered cathode material,graphite particles, electrodeposited Sn-Ni alloy film, high capacity anode material, Silicon-based insertion anodes, camphor-pyrolysed carbon electrode, particle size; carbon nanotube, microstructure,cycle stability, new layered cathode material, mobile phones, negative electrode , carbon fiber , thermosetting resin , nano-Si anode , graphite particle size , heavy metal characterization ,mobile phone, carbon nanotube 等。从聚类中的关键词可以看出,正极、负极材料仍然是研究的热点。由于聚合物锂离子具有安全性能好、薄、重量轻、容量大的优点,这类材料成为研究的新热点。对第 2 阶段的关键词进行突发性检测,关键词的突发性检测反映了这类关键词频次突然上升,体现研究的热点。此阶段发现了 LiMn2O4, LiNiO2,LixCoO2,dioxide,lithium intercalation(嵌锂)等 26 个突现关键词,延续了上一阶段的研究热点,锂的氧化物研究仍然比较多,并且类型更加丰富。纳米管(nanotube)、纳米颗粒(nanoparticle)、纳米结构(nanostructure)这类与纳米有关的关键词的突现强度在短短 5 年内达到较大的值, Si 基负极材料(novel category Si3-xMxN4)、碳负极材料(carbon material)、碳纤维(carbon fiber)负极料出现频次多。说明利用纳米材料或是借助于纳米方法研究二次电池成为后续研究新的热点,从第 3 阶段的发文量可以反映出,以崔屹教授为代表,开始研究 Si nanowire 高能量密度锂电池负极材料,他们针对高能量密度电极材料在循环中面临的结构稳定性差的问题,制备结构稳定性好的纳米材料,尤其是对锂二次电池中极具潜力的硅负极(理论比容量高达 4200 mAh g-1)进行了深层次的研究。纳米材料在解决高能量密度电极材料的巨大优势引起较高的关注。

阶段III

锂二次电池及电极材料仍然是研究的重点,出现了与固体电解质(solid electrolyte)相关的关键词。金属锂负极与液体电解质之间较差的化学稳定性限制了锂二次电池的电化学性能和安全性,这种差的稳定性导致电解质与负极连续反应直至耗尽,同时界面阻抗增大,此外,锂枝晶的生长可能引起内部短路[28]而导致电池失效。而固态电解质相比液体电解质具有更高的稳定性、安全性和枝晶生长抑制功能,因此固态电解质备受瞩目。困扰固态电解质发展的一个重要因素就是其离子电导率难以与传统的液相电解质相媲美,迟缓的离子传导对于二次电池来说无疑是致命的缺陷。因此,当前有关固态电解质的研究两个关键问题就是提高离子电导率和界面稳定性。与固态电解质相关的固态电池及其核心材料是目前高安全性锂二次电池研究的热点。钠离子电池(Na-ion batteries)相关的关键词。作为―后锂离子电池‖代表性的新体系,钠离子电池因为具有资源丰富、成本低廉、循环寿命长等优点在大规模能量存储和转化领域受到了极大的关注。而聚阴离子型电极材料因为独有的结构稳定性、高安全性和合适的工作电压等特点被认为是未来商业化钠离子电池最具前景的材料之一。其中以磷酸盐、焦磷酸盐、混合磷酸盐、氟磷酸盐、硫酸盐、硅酸盐、碳酸磷酸盐、钼酸盐等类型钠离子电池聚阴离子型电极材料的研究成为目前较为关注的课题。有机电极材料(organic electrode material)相关的关键词。与无机正极材料相比,有机物正极材料具有理论比容量高、原料丰富、环境友好、结构可设计性强和体系安全的优点,是一类具有广泛应用前景的储能物质,有机材料中的聚合物材料已经广泛的应用于锂二次电池体系中。

由第3阶段的突现关键词可以得出:

第3阶段关键词突现强度和数量比第 2阶段大。

锂二次电池研究采用的溶胶-凝胶方法(溶胶凝胶法制备锰酸锂/钴酸锂正极材料)在第 2 阶段发生了突现,在第 3 阶段,研究方法 spray pyrolysis 发生突现,说明该方法应用较多。

锂二次电池的研究对象除锂金属化合物外,开始研究其他碱金属材料的二次电池,如 Ni,Si,Cr,Na,而 MnO或 MnO2在构成二次电池系统中起重要作用。在比容量相同的前提下,电压高(正极越正,负极越负)则能量密度高,因此元素周期表中电位最负的碱金属成为电池的负极最佳的选择。碱金属二次电池是当下研究的热点。

利用纳米材料和技术改善电池的颗粒或电化性能成继续成为研究的主题。

阶段 3 中突现了 LiFePO4,这种材料是一种聚阴离子材料。尽管该类材料从 80 年代就开始研究,但是它的工作电压偏低,随着认识的不断深入,这种材料优异的稳定性与安全性受到研究者的重视,也成为研究的热点之一。

锂二次电池主要应用于便携性电子设备中,但近年来人们迫切希望锂电池能大量应用于汽车能源领域,这就要求电池具有更高的能量密度和安全性。由于钴资源有限,成本相对较高,因此,高镍材料的电池成为一个研究的热点。

以锂二次电池为主的二次电池是多种电子器件、电动汽车以及大容量储能电站的核心部分,其安全性与能量密度是人们主要的追求目标。在近 200 年的电池研究中,人们不断探索新的电池材料、电化学性能等,期望能找到完美的电池材料。本文从大量相关文献总览锂二次电池的研究全貌和发展脉络,从人员、国家/地区和研究内容多角度、多阶段的分析研究现状、挖掘研究热点、预测发展趋势。

(1) 锂二次电池的研究发展大致为 3 个发展阶段,发展比较迅速的时期是在近 10 年。研究的主要力量是中国、日本、美国、法国、韩国、印度、德国等国家,中国从 21 世纪开始迅速成为研究的主力军。

(2) 从学科分类来看,锂二次电池研究涉及到的领域广泛且学科之间的联系密切。如化学、电化学、物理、能源、材料科学、工程技术等。尤其是在能源、环境等领域受到高度关注。

(3) 学者们不断探索锂二次电池结构-组分-性能-电化学性能之间的关系,利用新型电极材料以及新型技术进行结构性能优化。目前锂二次电池电极材料研究的比较多的是层状锂的氧化物、尖晶石材料和聚阴离子材料正极,高容量的碳、硅、锂等负极体系以及高安全性固态电解质技术。新颖技术的结合(如纳米化、多孔化等)和高性能、高安全性的新型电池材料的开发依然是研究的主旋律。