中国储能网讯:“十四五”是实现我国碳达峰、碳中和的关键期,也是推动经济高质量发展和生态环境质量持续改善的攻坚期。

今年政府工作报告提出:扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度。实施金融支持绿色低碳发展专项政策,设立碳减排支持工具。

同时,从今年的代表委员、业内人士提交的提案议案和建议内容来看,“碳达峰”“碳中和”已经成为能源领域的“C位”话题。中电传媒舆情监测室统计数据显示:本周,与“碳达峰”“碳中和”相关信息已达8万余条。

事实上,自我国在第七十五届联合国大会一般性辩论上向国际社会作出“碳达峰、碳中和”郑重承诺,在气候雄心峰会上提出了具体目标,党的十九届五中全会、中央经济工作会议作出了相关工作部署后,各地区、各行业纷纷启动碳达峰行动方案的制定工作。

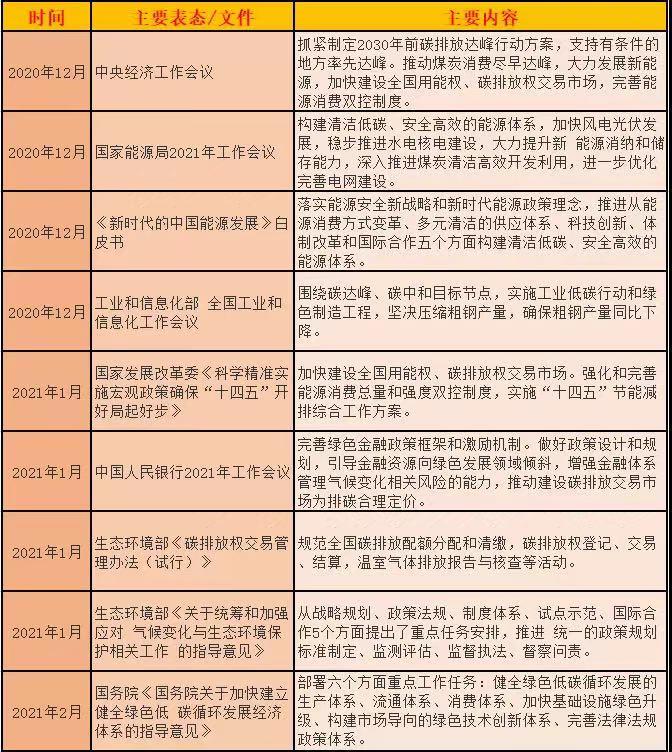

国家发展改革委、生态环境部、工信部、国家能源局、中国人民银行等部委和单位相继出台文件,从发展清洁能源、完善碳排放权交易市场、压缩粗钢产量、落实总量和强度双控制度、建立绿色金融政策框架等方面引导碳达峰、碳中和工作开展(详见表1)。

表1 中央部委关于“碳达峰、碳中和”相关表态及文件(摘选)来源:国务院及各部委官网

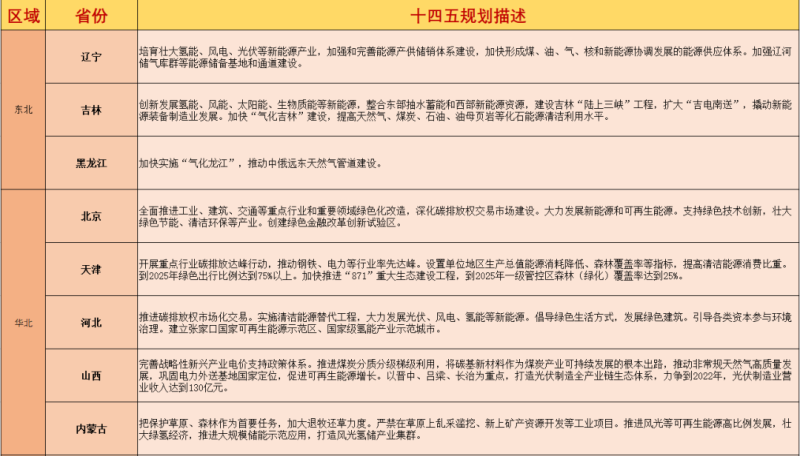

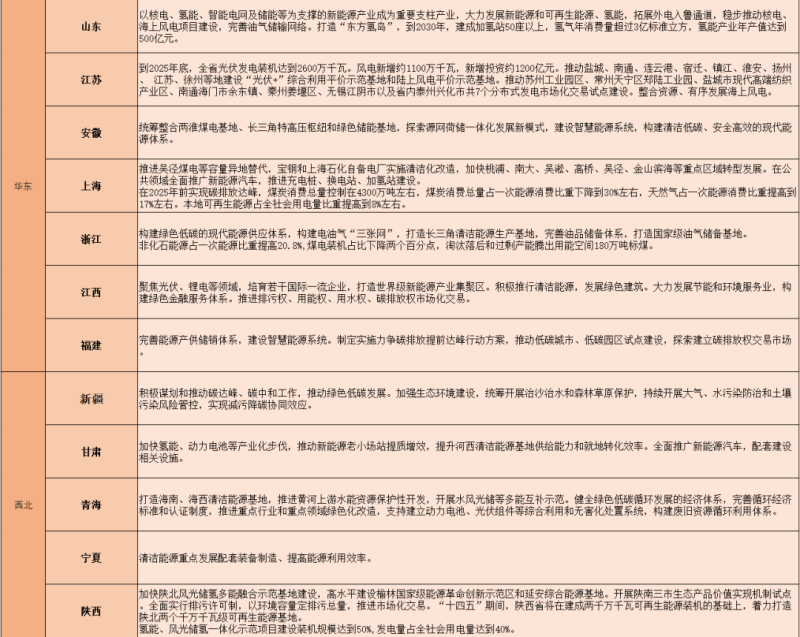

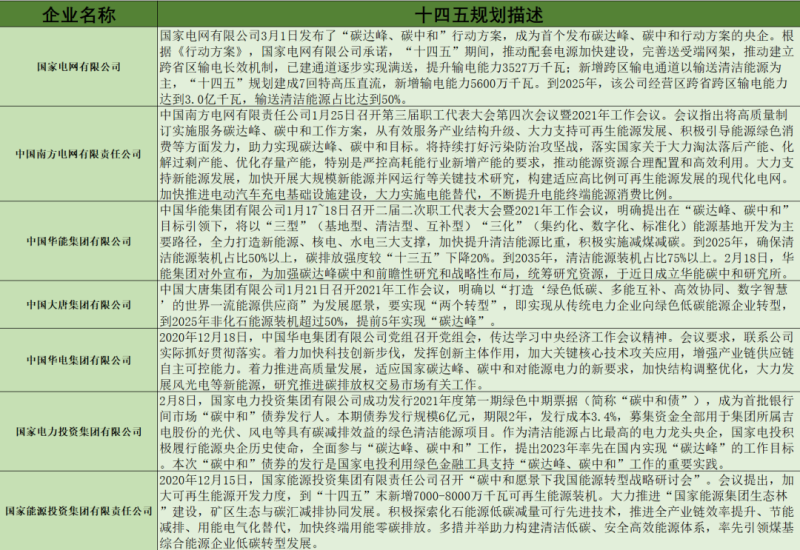

各省市区“十四五”规划出炉,绿色低碳发展各尽所长,结合自身区位禀赋和产业结构特点制定了碳减排相关的政策和目标,国家电网、中国大唐集团、中国华能集团、国家能源集团等能源央企也做出了具体安排。(详见表2、表3)。

图片

表2 各省“十四五”规划中有关碳减排表述 来源:各省政府网站 (点击查看大图)

表3 能源央企有关表述 来源:各企业官网 (点击查看大图)

两会代表委员普遍认为,我国提出的“碳达峰、碳中和”目标既是对世界的庄严承诺,也是自身发展大势使然,是统筹国内国际两个大局的战略决策,应从全局高度、长远眼光思考谋划,不断激发绿色低碳新动能,不断增加我国绿色发展的韧性、持续性、竞争力,加快推动绿色低碳转型。现将其中具有代表性的观点摘录如下:

人大代表

以电力安全为核心,推进我国碳达峰规划,有序减少火电。“十四五”期间我国应该加大新能源产业力度,逐步替代火电。同时,由国家能源局在坚持全国统一一盘棋的前提下,统一制定全国的“碳中和”十年规划,统筹推进“碳中和”。同时,科学处理“碳中和”过程中的地区差别问题。针对不同地区采取不同的能源政策,特别是电力需求量大的地区,应保证一定的传统化石能源比例,全力保障能源安全,并通过建设清洁高效燃煤机组和实施在役机组延寿等方式,最大限度控制碳排放。

——全国政协常委、哈电集团董事长斯泽夫

构建统筹协调的规划体系,由政府主导制定能源行业促进“碳达峰”“碳中和”目标路线图,强化顶层设计,明确新能源发展的总体方案和具体措施。在确保实现国家明确的全国利用率水平目标的前提下,统筹确定各省差异化利用率目标,基于各省消纳空间合理确定新能源新增规模。促进新能源平价甚至低价上网。

——全国人大代表、国网湖北省电力有限公司董事长肖黎春

实现“碳达峰、碳中和”,是一项复杂艰巨的系统工程,要坚持全国一盘棋,由政府主导制定能源行业促进“碳达峰、碳中和”目标路线图,并大力推进电气化,助力实现“碳达峰、碳中和”目标。建议,一是尽快出台国家行动方案,明确碳达峰峰值、碳达峰碳中和实施路径、时间表和路线图,提出重点行业、重点地区梯次达峰方案;二是将电气化作为落实“碳达峰、碳中和”的重要举措,纳入国家相关行业规划和城市发展规划,在财政补贴、价格等方面确保有效落地;三是完善电力市场化交易机制,引导电能替代等电气化项目参与市场交易,并加快全国碳市场建设,推动电力市场与碳交易市场深度融合,实现碳减排与电气化提升的协同推进。

——全国人大代表、国网山西省电力公司董事长刘宏新

加快推进汽车和能源消费电力化、电力生产清洁化,通过10到20年时间,实现我国能源增量的70%以上、存量的50%以上的可再生清洁化替代,在加快碳中和进程的同时,实现我国能源的安全保障和独立供应,节省外汇支出。大幅度提高我国“十四五”规划中非化石能源占比,将我国碳达峰和碳中和的内控时间,分别提前到2023年和2050年,倒逼国内加速向绿色可持续发展转型。

——全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元

我国应尽早进行顶层设计,加快进行工业使用能源的零碳转化,在规划产业空间布局上重视可再生能源丰富、低成本的区域,重点研究相关产业必需的零碳生产工艺并产业化,通过尽快构建零碳新工业体系,在这股全球的碳中和浪潮中占据制高点,将挑战转变为机遇。

——全国人大代表、远景科技集团董事长张雷

碳中和目标,为储能行业发展带来了巨大的市场增量和发展机遇,也对储能产业的发展提出了更高标准和更新要求。目前储能电站普遍受制于产业政策不够稳定、市场机制不够完善、产业定位不够清晰、标准规范不够健全等因素。建议将储能产业纳入国家“十四五”能源发展规划,明确储能行业发展目标、重点任务及实施路径,并加强行业发展顶层设计指导,建立新型电储能国家规划体系。

——全国人大代表、天能股份董事长张天任

传统能源规划模式下,城市是主要的能源消费中心。大型燃煤电厂是城市能源供应的决定因素,但布局往往不是由城市规划所决定。而在碳中和愿景下,以燃煤电厂以及燃气电厂为枢纽的传统能源规划随着减排的需要将逐步退役。城市生产生活的能源供给将面临极大的挑战。各城市的供热规划、交通能源规划也随着碳中和的要求面临严峻的挑战。城市应充分下放城市能源规划权限,强化城市规划体系中的区域能源专项规划的比重。以充分发掘城市内部可再生能源资源、提高能源利用效率为核心原则开展城市区域能源专项规划,并将碳中和目标列为城市区域能源规划的关键约束条件。

——全国人大代表、乐山太阳能研究院院长姜希猛

政协委员

目前存在的问题主要是碳交易制度体系不够健全、配额分配不够科学合理、管理层级不够完备等。比如,《碳排放权交易管理办法(试行)》缺少上位法,目前仍未出台类似《环境保护法》《节约能源法》等国家层面法律支撑。建议,一是加快全国碳市场制度体系建设;二是科学制定碳配额分配机制;三是健全完善碳市场管理层级;四是扩大覆盖范围和参与主体;五是增加碳交易品种。

——全国政协委员、中国石化副总经理李永林

以推动终端用能电气化为抓手,构建以电为中心的终端能源消费格局,在支持政策、技术创新、市场机制等方面系统布局,将电气化作为落实“碳达峰、碳中和”的重要举措,全面促进我国能源清洁低碳转型。建议,从强化顶层设计,提升终端用能电气化水平;加快技术装备创新突破,提升各领域电气化普及率;完善市场机制和价格财税政策,疏导电气化成本三个方面着手实施。

——全国政协委员、国家电网有限公司产业发展部主任奚国富

应从国家层面加强顶层设计,确保绿电应发尽发,全额保量保价消纳。同时,加强政府监督力度,禁止地方政府强制绿电低价交易的行为,放开可再生能源分布式发电市场化交易政策,落实隔墙售电政策。更重要的是,应尽快出台与配额挂钩的绿证强制认购机制,并建立绿电消费认证标准,实施绿证交易与减税、贷款优惠、提升授信额等进行挂钩的激励政策。同时,鼓励绿电企业使用安全自主可控的信息基础设施,充分使用、参与新型基础设施建设。

——全国政协委员、金风科技董事长武钢

加强顶层设计,强化导向和扶持力度,应建立推进电力装备落实“碳达峰”“碳中和”工作部际联席工作机制,由相关部委成立工作专班。同时,分步骤制定电力装备及技术绿色低碳发展路线图,实施电力装备产业“碳达峰”“碳中和”三年行动计划和电力装备产业中长期发展纲要,强化政策导向,加大财政支持力度。

——全国政协委员、正泰集团董事长南存辉

随着能源环保政策推进,我国展现出全面绿色转型、推动全球可持续发展的决心和责任,宣布力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。风电、太阳能发电等可再生能源发电随机性、波动性大,规模化并网影响电网稳定运行,“新能源+储能”模式将为可再生能源大规模发展和并网提供有力支撑。同时,储能系统作为能源存储转换的关键,可以提高多元能源系统的安全性、灵活性和可调性,是构建能源互联网的核心。

——全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群

要建立起碳总量的目标,统筹不同发达程度地区和不同功能区的碳排放政策与指标,充分考虑产业结构调整对减排贡献率的积极影响,抑制高能耗产业扩张。尽快完善二氧化碳减排政策体系,加快建立碳排放监测核算、报告、核查体系,使得碳排放的信息能够测量、监测、统计以及核查,并将其作为约束性指标,在每个季度公布GDP指标时,公布单位GDP产出的碳排放强度。

——全国政协委员、齐鲁石化公司三级协理员达建文