投资摘要

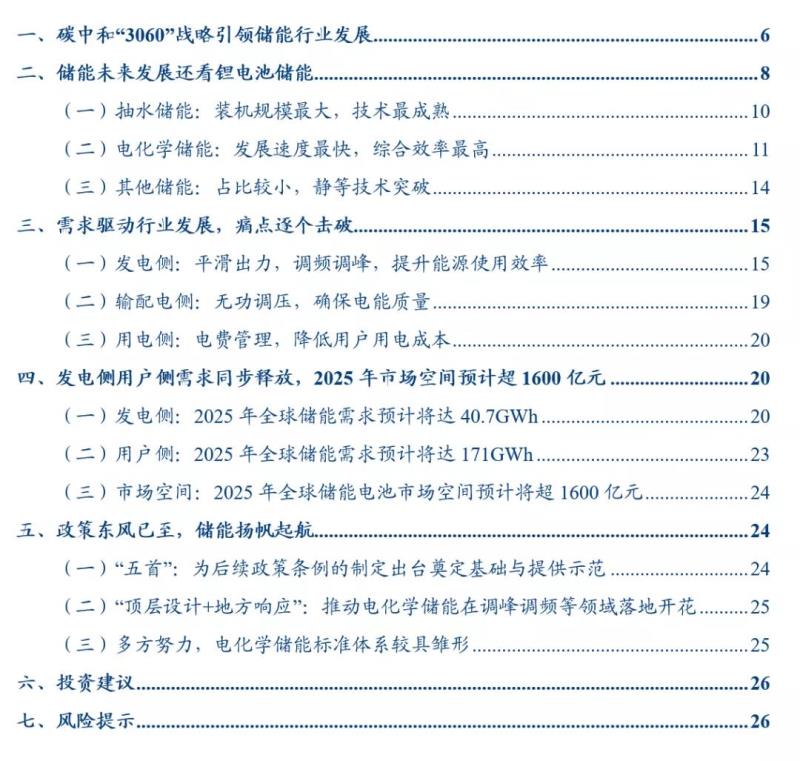

碳中和“3060”战略引领储能行业发展。2020年9月22日,习近平主席在第75届联合国大会一般性辩论上发表讲话时提出,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。从能源消费结构来看,2019年国内可再生能源占比仅15.3%,未来新能源发电将成为实现碳中和目标的关键路径,而大部分可再生能源都具有间歇性的特点,只能起到对传统发电方式的补充作用,假如要完全依靠可再生能源提供24小时不间断的电力,配套储能系统则将是不二的选择。

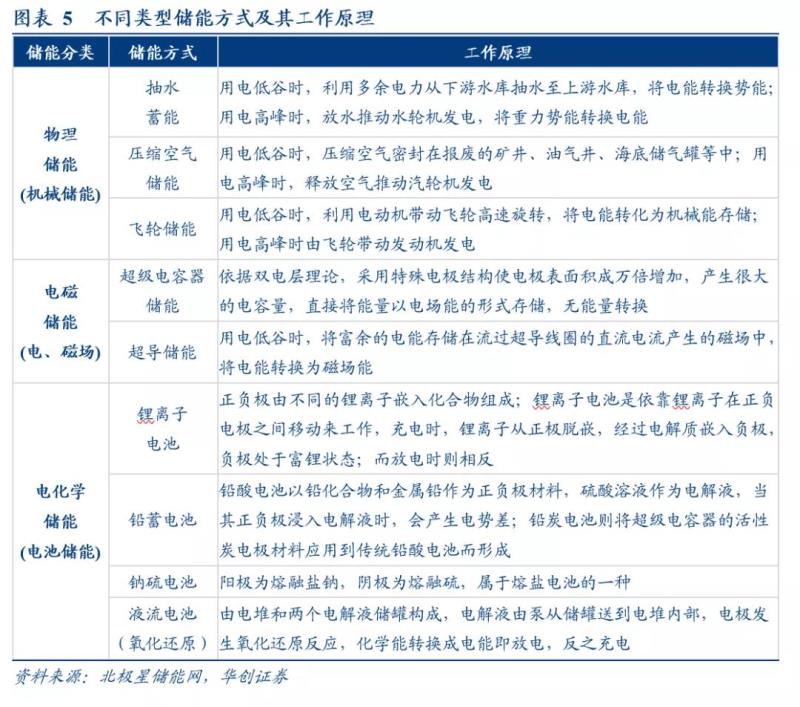

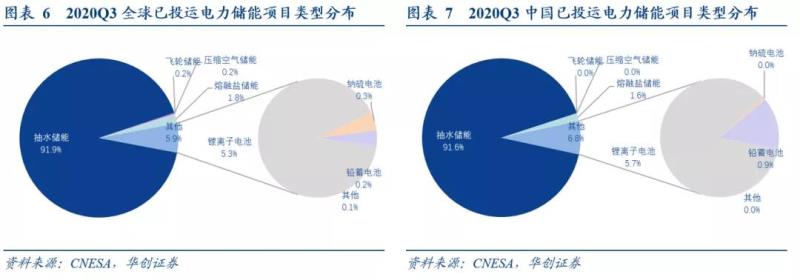

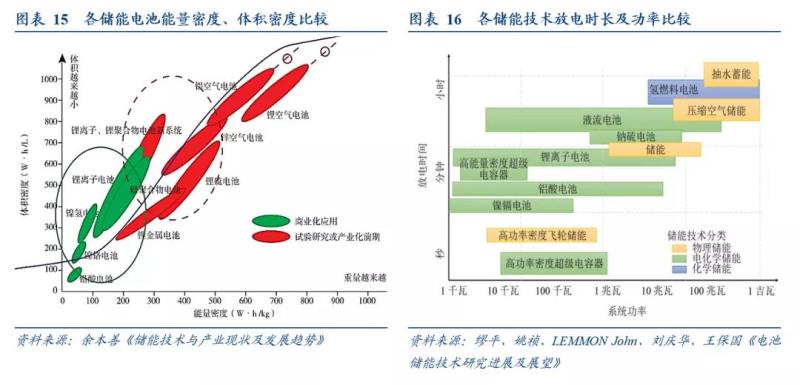

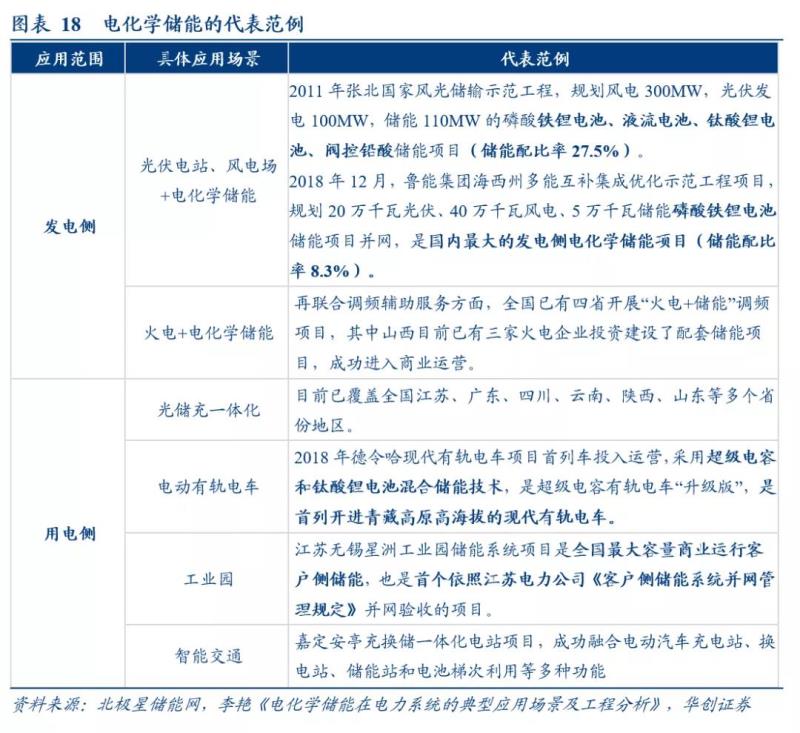

电化学储能未来将脱颖而出。储能主要分为物理储能、电化学储能和电磁储能三类,其工作原理和性能特点均不同。其中,抽水蓄能因起步早、技术最成熟而装机规模占比持续超过90%,但亦具有选址要求高、一次投资大等缺点;而电化学储能因性能突出而应用广泛,且还具有不受地域条件限制、成本低更具商业性等优点,随着锂电池成本逐年降低,预计未来电化学储能将脱颖而出。

储能有效缓解发电、输配电、用户侧多环节痛点,需求驱动行业发展。在发电侧,储能用于平滑新能源发电出力波动、参与调频调峰辅助服务、跟踪调度计划指令等;在输配电、用电侧,储能主要应用于无功支持以调节线路电压、电费管理用以降低用户成本等。政策方面,美日等国较早地采取多项激励措施发展储能,中国后来居上,2019年,全球储能累计装机量已增长至184.6GW,中国增长至32.4GW,占比17.6%位居第一。

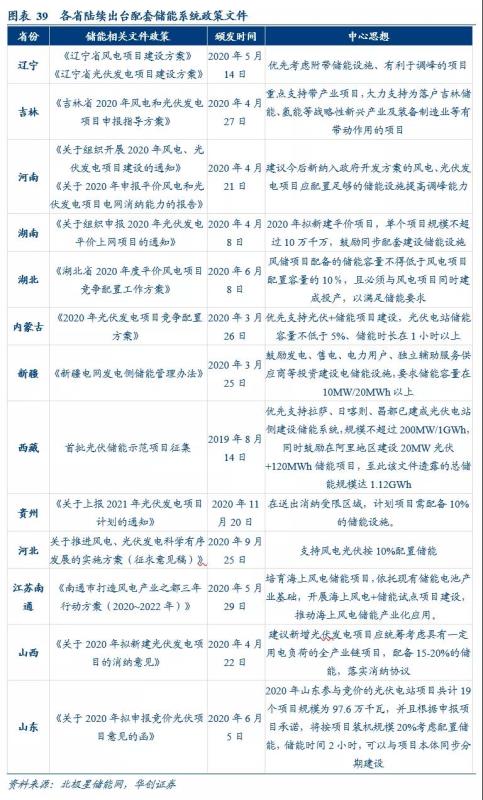

预计2025年全球储能电池需求量超210GWh,对应市场空间超1600亿元。发电侧:2020年起,国内各省陆续出台政策,要求风光配置储能,配置比例在5%-20%之间。受益于储能配套渗透率提升以及光伏风电装机量提升,预计2025年全球发电侧储能需求量将达到40.7GWh。用户侧:由于海外家庭用电贵且用电不稳定,在极端天气时用电困难导致极端电价,催生海外户用储能市场需求。我们预计2025年海外储能配套需求量将达到171GWh。市场空间:我们假设储能电池价格在未来5年逐步下降,2025年达到0.79元/wh,对应2025年全球储能电池市场空间预计将超过1600亿元。

政策红利接续释放加速“新能源+电化学储能”发展。碳中和与电改背景下,多项国家纲领性政策出台,为后续政策条例奠定基础;青海首个补贴政策推出,为其他地区带来示范效应;在调峰调频等辅助市场领域,自国家能源局发布相关工作方案的顶层设计后,二十余区域和省市纷纷响应,推动电化学储能进一步发展;此外电化学储能的标准体系已较具雏形,涉及技术、安全等多个层面。

投资策略:电网侧:风电和光电发电方式具有波动性和不稳定性,而需求端冲击性负荷大规模接入对电网柔性输电要求极高,我们重点关注智能电网标的:国电南瑞。户用储能:与此同时,上游发电的波动性带来对储能业务的需求,我们重点关注储能行业标的:阳光电源、派能科技。发电侧:空间广阔的发电侧和工商业大型储能方向,关注全球动力及储能电池龙头宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源等。

风险提示:新能源行业发展不及预期。

一、碳中和“3060”战略引领储能行业发展

2020年9月22日,习近平主席在第75届联合国大会一般性辩论上发表讲话时指出,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。2020年12月12日,习近平总书记在气候雄心峰会上宣布:到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

从发电侧看,随着煤电不断去产能,新能源发电将成为实现碳中和目标的关键路径,而大部分可再生能源都具有间歇性的特点,从目前应用情况来看,大多数可再生能源发电系统只能起到对传统发电方式的补充作用,假如要完全依靠可再生能源提供24小时不间断的电力,配套储能系统则将是不二的选择。

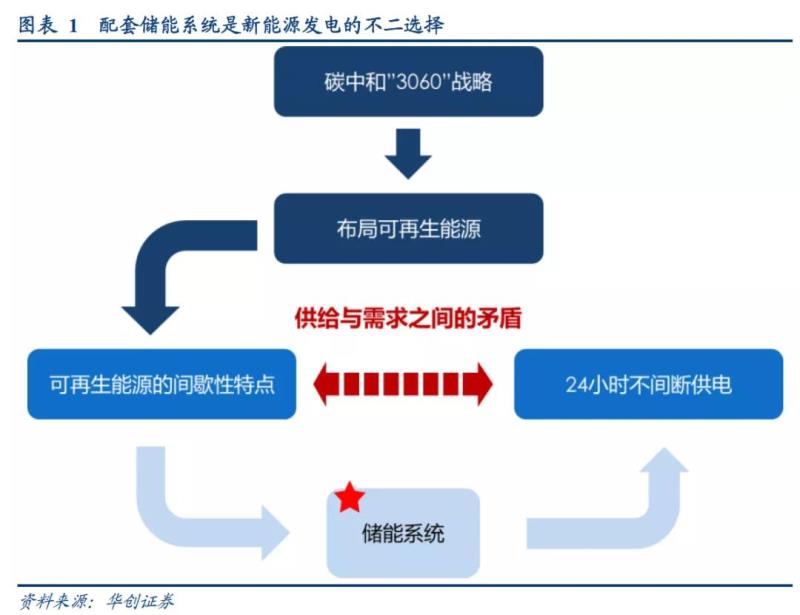

锂电池和光伏电站成本大幅下降,也为储能行业发展提供了支撑。根据BloombergNEF的数据显示,2010年锂电池组单度电价为1160美元,而2019年单度电价已经跌到了156美元,降幅达到了87%。BloombergNEF预测称电池的学习率约为18%,即全球电池产量每翻一番,电池价格就会下降18%,在这样的假设下,随着未来动力锂电池和储能锂电池持续量产,规模效益将逐步显现,预计2023年电池的单度电成本就将低于100美元,2030年将达到62美元/度电,折合0.4元/Wh。

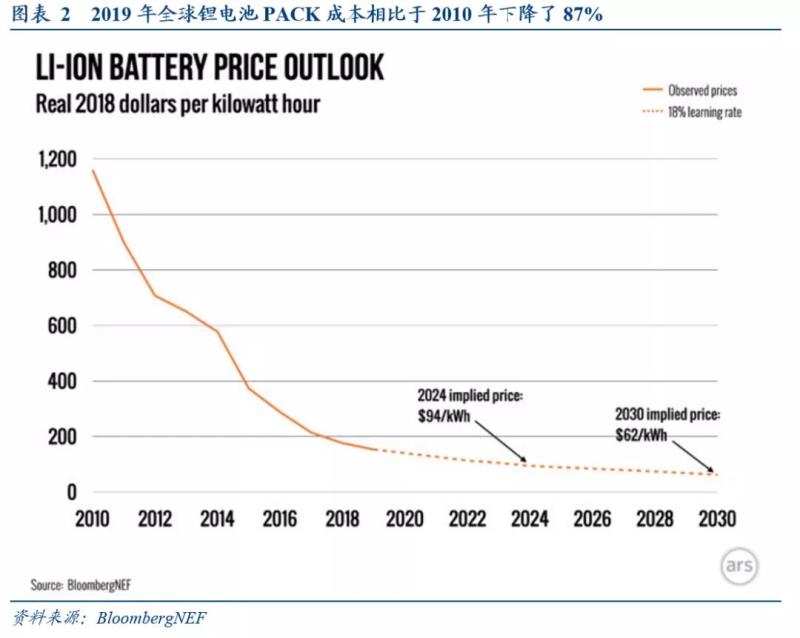

根据Bloomberg BNEF的数据显示,截至2020年下半年,全球范围内固定式光伏电站项目LCOE为47美元/MWh,折合约0.3元/wh,而配套电池储能系统的LCOE为132美元/ MWh,折合约0.86元/wh。

2018年全球LCOE已低于部分中国地区燃煤电价。根据国家能源局的数据,截至2018年底,世界范围内平均的光伏发电成本已经低于中国部分地区的燃煤发电成本,无补贴的光伏电站在部分电价较高的地区的投资回报率已经非常可观,而对于那些在偏远地区且致力于绿色能源的厂商来说,随着电池储能系统的价格逐步下降,配套储能系统所带来的额外成本,将越来越能被接受。碳中和的发展离不开储能系统的配套和应用。

二、储能未来发展还看锂电池储能

储能,意指通过特定的装置或物理介质将当前用不到的不同形式的能量进行存储,以便在需求时将其从媒介中释放再次利用。根据电能封存的转化形式,储能技术主要分为物理储能(机械储能)、电化学储能(电池储能)、电磁储能(电场、磁场储能)三类。

根据CNESA数据,截至2020年9月,全球抽水蓄能累计占比约91.9%,排名第二的是电化学储能,占比5.9%,而其中5.3%为锂离子电池储能。

根据CNESA数据,全球已投运的储能累计装机规模从2015年的164.7GW逐年增长至2019年的184.6GW,CAGR达到2.9%。其中,中国已投运的储能累计装机规模稳步扩大,累计装机量从23.5GW增长至32.4GW,CAGR达到8.4%,中国占据全球储能累计装机规模从2015年的14.3%提升至2019年的17.6%。

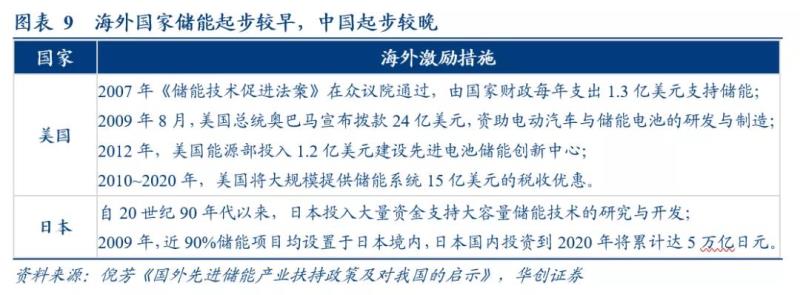

美日等发达国家率先发展,中国起步较晚。美国、日本等发达国家出于对储能技术的重视,较早地就将储能技术定位为支撑新能源发展的战略性技术,采取了多项激励措施,如财政补贴、减税等,推动其储能大力发展。

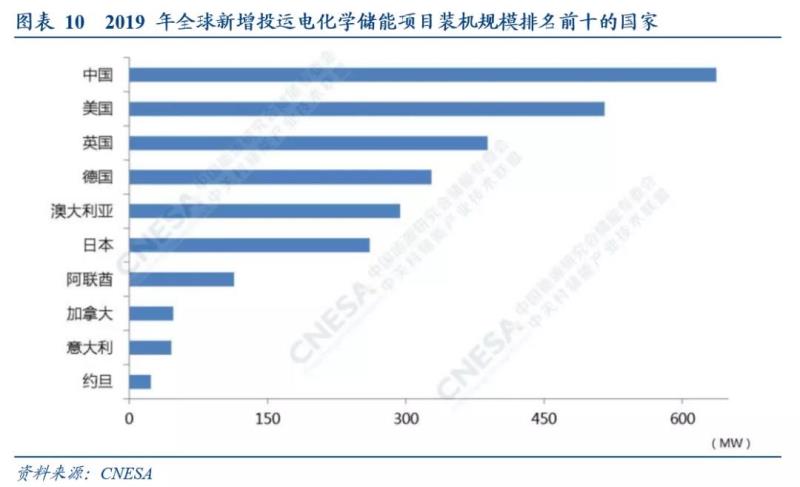

相较而言,中国储能产业政策推行较晚,2010年在《可再生能源法修正案》中第一次提及储能,中国虽起步晚,但近年来相关激励措施已紧锣密鼓地推行和实施,推动中国储能行业后来居上。2019年,全球新增投运的电化学储能项目主要分布在49个国家和地区,装机规模排名前十位的国家分别是:中国、美国、英国、德国、澳大利亚、日本、阿联酋、加拿大、意大利和约旦,规模合计占2019年全球新增总规模的91.6%。

(一)抽水储能:装机规模最大,技术最成熟

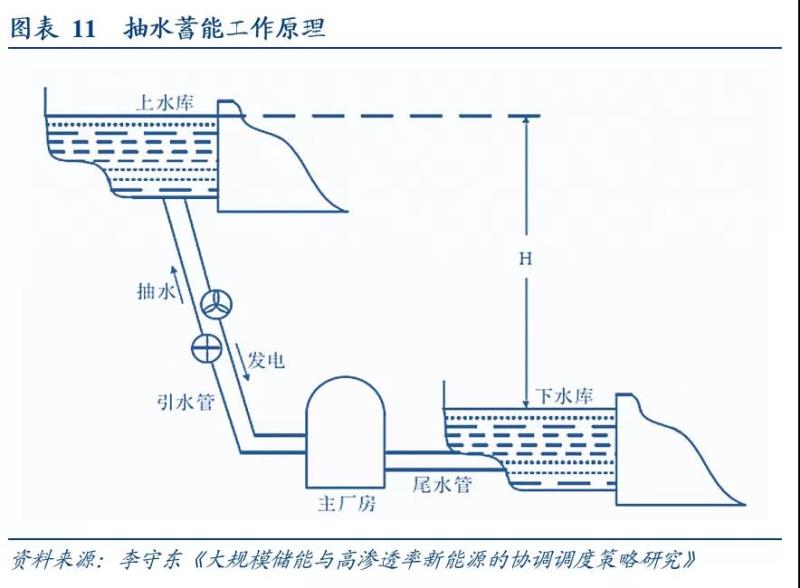

抽水储能是在具有高度差的上游和下游同时配置水库,在处于用电低谷时,利用无法被消耗的多余电力从地势低的下游水库抽水至上游水库储存起来,将电能转换为势能;在用电高峰时释放上水库的水流到下水库中推动水轮机发电,将重力势能转换为电能。

抽水蓄能原理简单、技术成熟。不同于一般的水电站易受季节降水影响,其不会出现丰水期弃水或枯水期缺水停电现象,只要满足降水量大于上下水库蒸发的水量,便能通过水泵和水轮机作用反复循环抽水和发电,为电力系统提供辅助服务;此外抽水蓄能储能容量大、效率较高(达到65%~70%)、寿命长、负荷响应速度较快(完全停电至满负荷发电约5分钟),且具有小时级至日级放电,经常配合大规模风电光伏发电。

图片

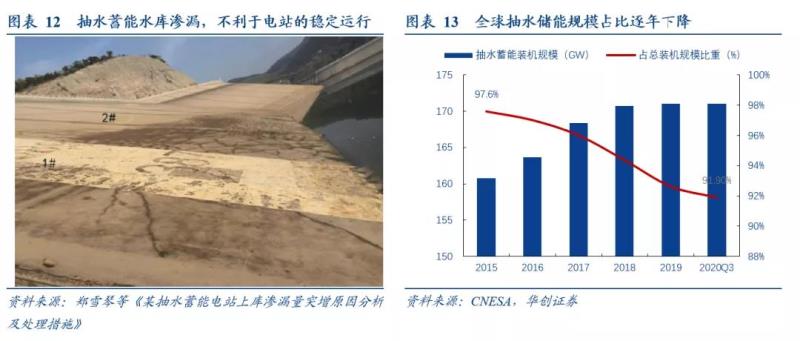

抽水储能是目前装机规模最大、商用最早的储能技术。抽水储能作为机械储能的一种技术类型,是目前技术最成熟、存储成本最低、使用寿命长、最早实现商用、装机规模最大的储能技术,但由于抽水储能对选址要求非常高,需要在当地有充足的水源,并且上下游水库需要具有足够的高度差以保证发电的需求,此外,抽水储能对所处环境的防渗体系要求较高,抽水储能占全球已投运电力储能项目的占比由2015年的%逐年下降至2019年的91.9%。

(二)电化学储能:发展速度最快,综合效率最高

锂离子电池储能技术作为电化学储能的主要技术路线,具有能量密度高、综合效率高、成本下降潜力大、建设周期短和适用性广泛等特性。

电化学储能在性能和应用范围方面,能够切实满足多种商业化应用场景需求。按应用场景储能可分为能量型和功率型,前者在大规模装机背景中对储能放电持续时间、容量等要求较高,以满足如光伏出力平滑、调峰等需求;后者对响应效率、充放电转换灵活性等要求较高,以满足如风电出力平滑、调频调压等场景需求。

锂电池储能随着电池技术的快速进步而迅速崛起。2015年电化学储能份额占比仅0.69%,而截至2020年9月,电化学储能份额份占比达到了5.9%,累计装机规模从2015年1.13GW大提升至2020年9月的10.9GW,年复合增长率超过60%,其中锂电储能装机规模9.81GW,在电化学储能中占比约90%,是目前全球第二大规模的储能技术类型。

目前,电化学储能的商业化应用场景已日益丰富,我国在光伏电站、风电站、火电机组配置电化学储能方面、电动有轨列车储能技术方面、工业园储能方面均存在较为可观的代表性范例。

(三)其他储能:占比较小,静等技术突破

飞轮储能是在用电低谷时,利用电能使位于真空壳内的飞轮高速旋转(速度可达到几万转/分钟),将电能转化为机械动能存储;用电高峰时由飞轮带动发动机进行发电。飞轮储能具有功率密度高、效率高(达90%)、响应速度快、稳定性强、无污染,免维护,且摩擦损耗较小寿命较长(15~30年)等特点。然而,飞轮储能系统复杂,且通常能量密度较低,只能持续几秒至几分钟,同时由于轴承磨损和空气阻力,自放电现象较多。

电容器储能依据双电层理论,采用特殊电极结构使电极表面积成万倍增加,产生很大的电容量,直接将能量以电场能的形式存储,无能量转换。超级电容器具有响应速度快、能耗小、循环寿命长、功率密度高且功率变化范围大等特点,但缺点也非常明显,包括储能投资成本高、储存能量较小,能量密度低等。

超导储能(磁场储能)是在用电低谷时,将富余的电能存储在流过超导线圈的直流电流产生的磁场中,将电能转换为磁场能。其特点包括功率密度高、无能量转换,效率高(>97%)、响应速度极快(ms级)、无污染,在超导状态下线圈的电阻可不计,故能耗非常小,可用于长期无损耗储能;然而其能量密度低,且超导线圈需要在温度极低的液体中工作,超导材料费用和成本高、维护程序较为繁琐。超导储能目前主要用于提高系统稳定性,改善风电、光电出力波动性。

三、需求驱动行业发展,痛点逐个击破

在碳中和目标驱动下,新能源发电新增和累计装机规模预计将持续增长,但喜中隐忧的是,新能源发电出力的波动性、消纳困境以及弃风弃光问题仍然存在,而储能的出现,将在发电侧、输配电侧、用电侧逐个击破行业痛点。

(一)发电侧:平滑出力,调频调峰,提升能源使用效率

我国可再生能源发电尤其是光伏发电、风力发电取得迅猛发展,但风光具有天然的随机性和不确定性。对比煤电、燃机具有可调节性,光照强度、风力风速等气候条件的不可控性造成了光伏发电、风力发电具有间歇性和波动性的出力特征。

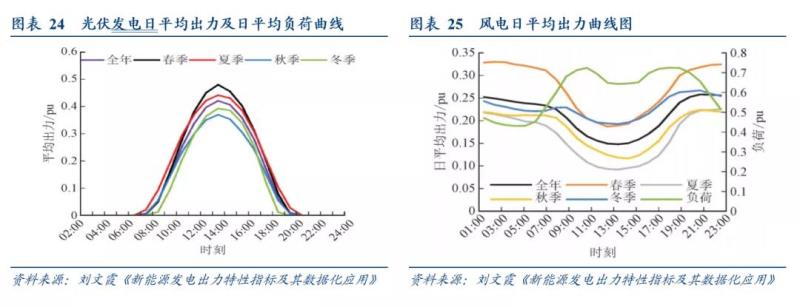

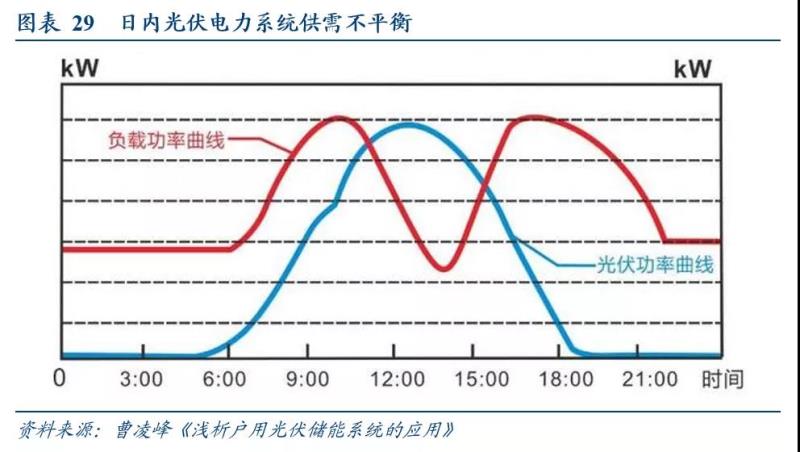

光伏出力特征:受光照强度影响,光伏出力具有典型的白天因较高的日照强度而出力大,夜晚则出力小的固定周期波动的特征,出力曲线大致呈现“单峰”分布,在正午13:00至14:00平均出力最大,在夜间20:00至次日6:00几乎无出力;此外,峰值大小具有季节性差异,春夏出力明显高于秋冬。

风电出力特征:受风速和风力大小影响,风电在晚上20:00至次日7:00平均出力较大,而在9:00至18:00的平均出力较小,但由于风能资源全天存在,故风力发电昼夜差异小于光伏发电;此外,春季受较大风速影响,其风电日平均出力为四季最高;而冬季由于风速和风力较为均匀,故其出力曲线相对平缓。

此外,风电负荷高峰时间点普遍为10:00至11:00、19:00至20:00,但其相对应的风电出力却较小,即出现了风电生产与负荷需求不对称的“风电反调峰”的出力特性。

电力供需失衡会导致电网的频率发生波动。供过于求电网频率会上升,供不应求则会下降,电网频率波动性上升意味着电网的稳定性下降。而随着风、光渗透率不断提高,大规模的风电、光伏并网在优化电源结构的同时,其波动性与间歇性缺陷给电网的安全可靠运行和电能质量带来的不利影响亦日益放大。

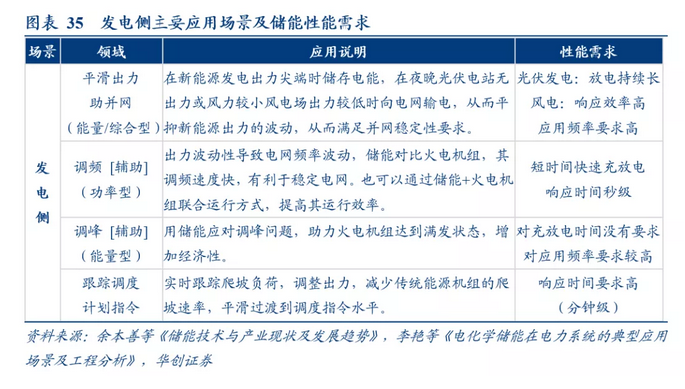

1)储能系统能够平抑新能源发电的出力波动,满足并网稳定性要求

将储能系统和新能源发电装置相互配合,在新能源发电出力尖端时储存电能,在夜晚光伏电站无出力时向电网输出电能;或在风力较小时向电网输出电能。由于夜间需要持续用电,故平滑光伏出力波动需要放电持续时间长的能量型储能技术;由于风力、风速变化波动性较大,故平滑风电波动需要响应效率较高的功率型储能技术。

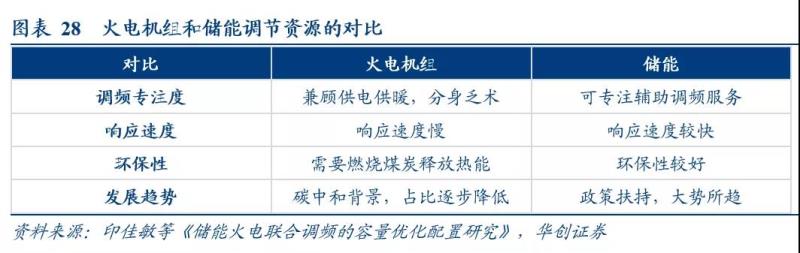

2)储能相比于火电是更高效的调峰、调频资源

调峰:不同时段用电负荷不同,火电机组还需要预留一部分发电量响应尖峰负荷,迫使火电机组无法满发,储能则可以通过在尖峰时刻放电来调峰,确保发电经济性。

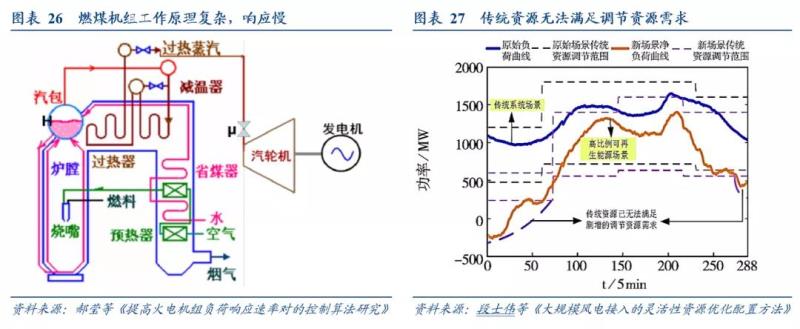

调频:在传统能源发电时代,主要由火电机组负责系统调频。火电机组工作原理较复杂,负荷响应速度慢,在响应电网调度指令具有滞后性,但由于传统能源发电时电网频率波动性较低,故火电在承担承担其日常供电和供暖季供热的职责外,仍可以兼顾系统调频的任务。但在未来大规模新能源发电背景下,一方面,任务繁多且响应效率较慢的火电机组难以应对电网频率波动性的大幅增加,往往分身乏术,调频难以为继,甚至可能出现反向调节等错误;另一方面,火电机组会增加燃料损耗,自身不利于低碳环保发展,其自身占比将逐步降低,然而新能源发电机组不具备调节能力,这必然导致“三北”地区尤其在供暖季调频容量不足的问题凸显,调节资源面临着更大的市场需求。而储能系统可配合新能源发电机组,前者专注辅助调频,后者专注供电;且储能(尤其是电化学储能)具有响应速度较快、调节精度高、环保性好等优势,是对比火电机组的更为高效的调节资源。

3)储能能够提升能源销量,消纳弃风弃电。发生弃风弃电的根本原因是日益增长的风光装机量与无法消纳之间的矛盾。消纳的主要压力来源于时间维度和空间维度。

从时间维度上看,高出力时段和高负荷时段不一致。由于日照、风速等气候因素难以准确预测,故新能源发电出力率较高的时段无法精准匹配负荷高峰时段,而风电自身还具有天然典型的反调峰特征,故其大规模装机加剧电网频率波动性的同时亦加剧了新能源电力供求匹配的难度,消纳压力加剧。

从空间维度上看:电力供求的地域呈逆向分布状态, 大规模建设发电站基本远离高负荷中心。太阳能发电主要集中在西部高原和华北地区,风电主要集中在华北、西北、东北地区。以风电为例,2020年我国累计风电发电量中,内蒙古、新疆分别高达703.9亿千瓦时、433.7亿千瓦时,而山东、江、浙仅为259.2亿千瓦时、229亿千瓦时和36.4亿千瓦时。但是我国绝大部分的能源需求集中在人口密集及工业集中的中东部地区,西部高原等地的能源需求较低,即新能源发电呈现逆向分布状态,不利于新能源电力资源的就地消纳。

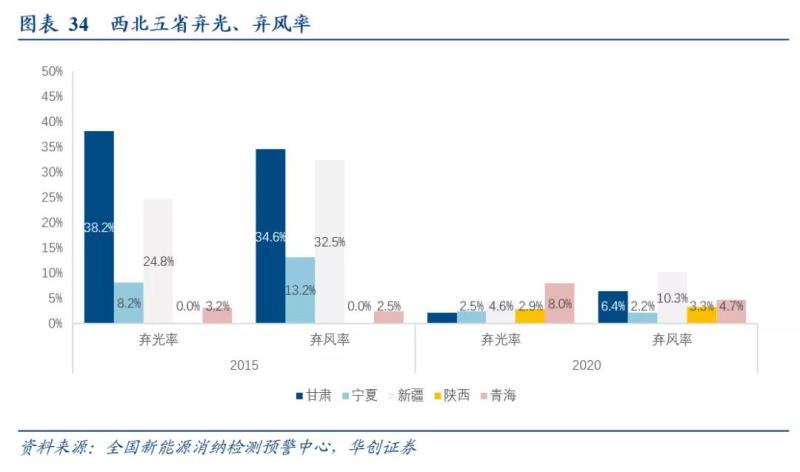

新能源规模与就近市场消纳能力之间的矛盾,是导致西部高原等地弃光弃风现象的根本原因。由于新能源发电难以就近消纳,我国主要依赖特高压远距离通道进行电力输送,然而高渗透率的风电、光伏发电的强波动性对于以恒定电压进行电力输送的系统带来考验,电力系统调峰调频能力欠缺出于电网稳定性考虑,部分新能源发出的电量无法上网,最终导致发电量高但能源需求较低的地区的弃光、弃风现象挥之不去。

《2017年能源工作指导意见》规定分别对弃风率、弃光率超过20%、5%的省份暂停安排新建风电、光伏发电规模,在政策干预下,我国风电、光伏装机增速放缓,弃光、弃风率缓慢下降。但考虑到未来光伏风电仍有较大的装机需求,储能或将成为解决弃风弃电问题的关键手段。

4)储能的跟踪调度计划指令有利于提高其预测能力。发电曲线、实际输出功率曲线及电力负荷曲线的偏离度较大,储能系统可以补偿风电场、光伏电站实时出力与预测功率之间的差值,还可以实时跟踪爬坡负荷,调整出力,减少传统能源机组的爬坡速率,平滑过渡到调度指令的水平,最终使新能源电源转化为可控制、可调度的电源。

(二)输配电侧:无功调压,确保电能质量

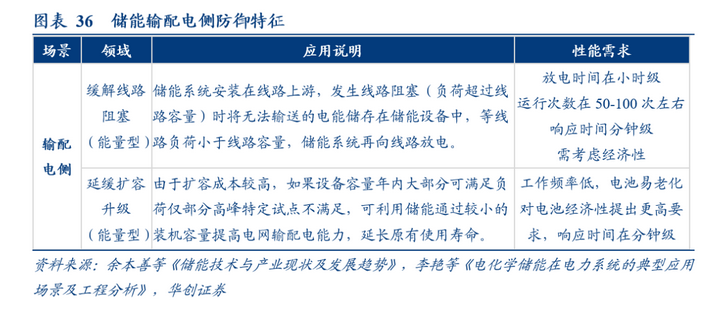

储能在输配电侧主要以无功支持(调压)为主。当电力系统存在无功功率过剩或大量无功消耗时,电压波动性会提高,对电力设备有一定的损耗。储能技术可在动态逆变器、通信和控制设备的辅助下,在输配线路注入或吸收无功功率,从而调节输配电线路的电压,确保最终的电能质量,在此场景下,需要储能具备放电时间短、响应快(秒级)、运行频次高的特质。

储能在输配电侧具有防御特征。在输配电侧利用储能来防止出现线路阻塞并延缓输配电扩容等情况,由于使用频率较低,故对储能的成本和经济性提出了要求。

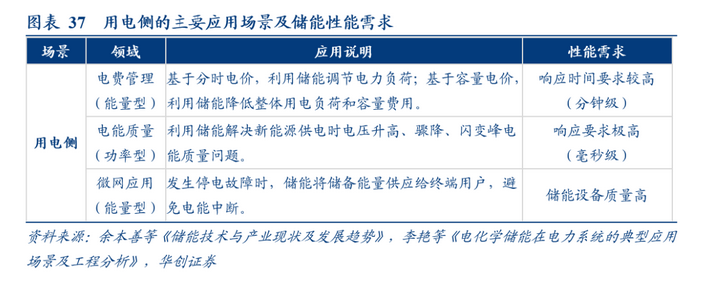

(三)用户侧:电费管理,降低用户用电成本

储能在用电侧有利于降低用户用电成本。随着电力负荷需求日益增加,负荷端的峰谷价差被拉大。通过低电价时给储能系统充电,高电价时给储能系统放电,实现峰谷电价价差套利,降低用电成本;对于分时电价而言,利用储能调节电力负荷;对于容量电价(取决于最高用电功率),利用储能可以降低整体用电负荷和容量费用。

四、发电侧用户侧需求同步释放,2025年市场空间预计超1600亿元

(一)发电侧:2025年全球储能需求预计将达40.7GWh

储能投标价格持续下降,配套储能经济性逐步提升。在光伏行业2020年发展回顾与2021年形式展望网络研讨会上指出,随着国内电芯成本下降和储能技术的进步,储能系统价格进一步下降,2020年10月的光伏配储项目中,储能的投标价格均价约1.134元/kWh,较6月下降约31.5%。

与此同时,各省陆续出台政策,要求风光配置储能,配置比例在5%-20%之间。

我们根据以下假设条件对未来国内储能需求进行测算:

1)2025年国内集中式光伏和风电新增装机量将分别达到91GW和70GW;

2)2020-2025年储能配套工作小时数为2小时;

3)储能渗透率由2020年的10%提升至2025年的50%;

4)储能配套率由2020年的10%提升至2025年的20%;

受益于储能配套渗透率提升以及光伏风电装机量提升,预计2025年全球发电侧储能需求量将达到40.7GWh。

(二)用户侧:2025年全球储能需求预计将达171GWh

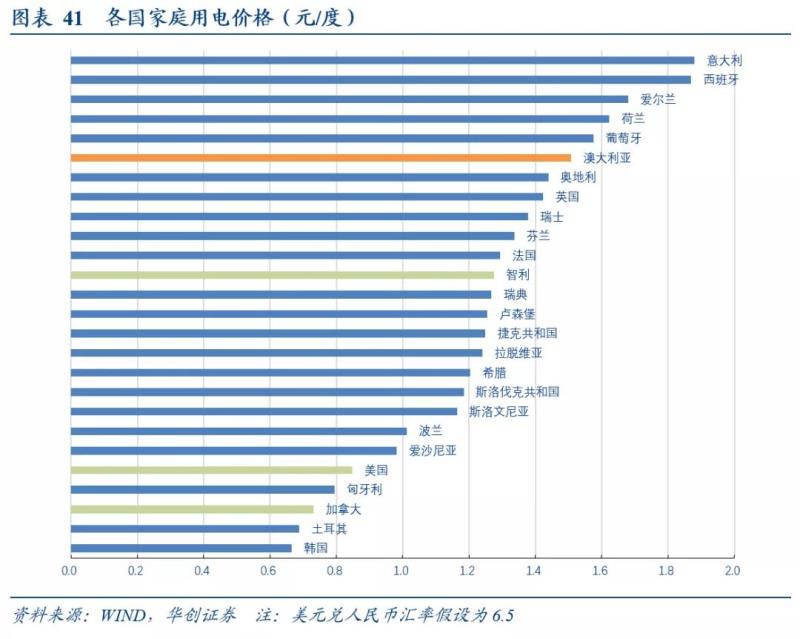

海外家庭用电贵及用电不稳定,催生户用储能需求。根据WIND数据,截至2019年底,海外国家居民用电电价绝大多数均高于国内,意大利电价为1.88元/度电,基本上是国内的3倍,美国电价为0.85元/度电,约是国内的1.5倍。

2021年2月中旬,冬季风暴袭击美国,造成全美各州仍有超过310万家庭和商户停电,其中在得克萨斯州就有260万家庭和商户停电。在供需的极端不平衡下,德州电价疯狂飙升。根据管理当地电网的得州电力可靠性委员会数据,本周早些时候,得州批发电价一度突破了1万美元/兆瓦时,相当于每千瓦时超过10美元,相当于65元人民币一度电,价格是家庭电价的80倍。极端天气下的用电困难以及极端电价催生海外户用储能市场需求。

全球峰谷电价差距较大,国内政策推动拉大峰谷电价,催生储能需求。12月2日,国家发改委、能源局印发《关于做好2021年电力中长期合同签订工作的通知》指出,峰谷差价作为购售电双方电力交易合同的约定条款,在发用电两侧共同施行,拉大峰谷差价。

我们根据以下假设条件对未来用户侧储能需求进行测算:

1)2025年国内分布式光伏装机量为16GW,国外分散式光伏装机量为118GW;

2)国内分布式储能渗透率由2020年的1%提升至2025年的10%;

3)国外分布式储能渗透率由2020年的10%提升至2025年的40%;

4)全球分布式储能配套小时数均为3.5小时;

预计2025年全球用户侧储能需求量将达到171GWh。

(三)市场空间:预计2025年全球储能电池市场空间将超1600亿元

我们假设储能电池价格在未来5年逐步下降,2025年约为0.79元/wh,则2025年全球储能电池市场空间将超过1600亿元。

五、政策东风已至,储能扬帆起航

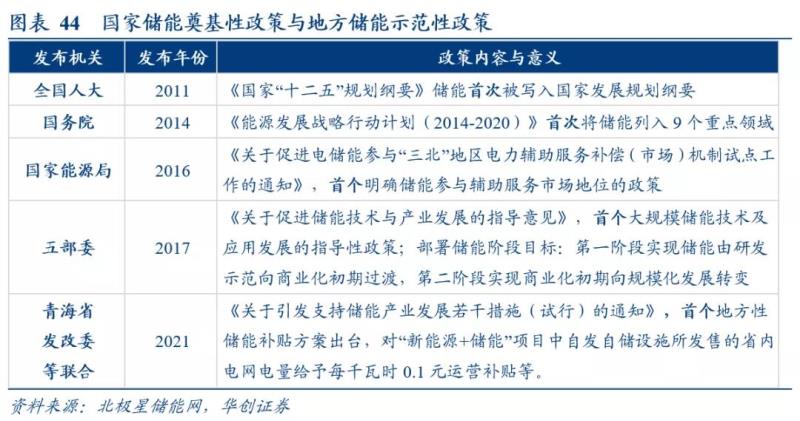

(一)“五首”:为后续政策条例的制定出台奠定基础与提供示范

在国家层面:2011年储能被首次写入国家发展规划纲要;14年首次列入战略计划9大重点领域;16年首个关于储能参与电力辅助服务市场的政策推出;17年首个储能指导性文件重磅推出,四大国家政策为后续政策条例奠定基础。在地方层面:21年首个补贴政策出台推动储能产业发展的同时为其他地区带来示范效应。

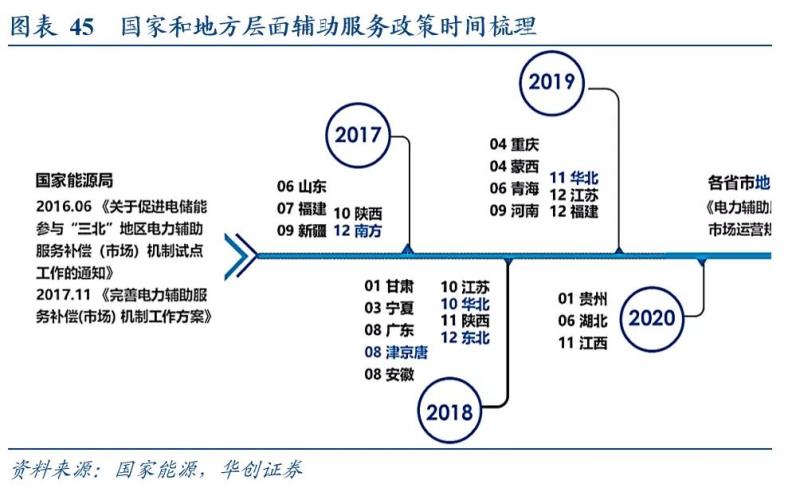

(二)“顶层设计+地方响应”:推动电化学储能在调峰调频等领域落地开花

为缓解新能源发电痛点,16、17年国家能源局分别出台了辅助服务政策的通知与相关工作方案。自此地方层面纷纷响应,据统计截至20年12月,已有23个区域及省市相关机关发布《电力辅助服务市场运营规则》(正式文件或试行或意见稿),落实辅助服务建设工作,规定储能电站考核及补偿标准,设置相关准入要求和交易价格及模式等。

(三)多方努力,电化学储能标准体系较具雏形

截至目前,电化学储能标准体系的总数虽不多,但在电力与能源行业、国标、中电联和中关村储能产业技术联盟等多方努力下,电化学相互能体系已较具雏形,仅18年就有十余项标准出台,涉及电化学储能技术、安全等多个层面。

六、投资建议

1)电网侧:风电和光电发电方式具有波动性和不稳定性,而需求端冲击性负荷大规模接入对电网柔性输电要求极高,我们重点关注智能电网标的:国电南瑞。

2)户用储能:与此同时,上游发电的波动性带来对储能业务的需求,我们重点关注储能行业标的:阳光电源、派能科技。

3)发电侧:空间广阔的发电侧和工商业大型储能方向,关注全球动力及储能电池龙头宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源。

七、风险提示

新能源发展不及预期