四、形成强大国内市场构建新发展格局

1.畅通国内大循环

提升供给体系适配性:优化提升供给结构,促进农业、制造业、服务业、能源资源等产业协调发展。完善产业配套体系,加快自然垄断行业竞争性环节市场化,实现上下游、产供销有效衔接。

2.促进国内国际双循环

推动进出口协同发展:降低进口关税和制度性成本,扩大优质消费品、先进技术、重要设备、能源资源等进口,促进进口来源多元化。

3.加快培育完整内需体系

拓展投资空间:推进既促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设。面向服务国家重大战略,实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程,推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、重大引调水、防洪减灾、送电输气、沿边沿江沿海交通等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。

五、加快数字化发展建设数字中国

1.打造数字经济新优势

加快推动数字产业化:构建基于5G的应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。

专栏:数字化应用场景

六、完善新型城镇化战略提升城镇化发展质量

1.全面提升城市品质

转变城市发展方式:推行城市设计和风貌管控,落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针,加强新建高层建筑管控。加快推进城市更新,改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能,推进老旧楼宇改造,积极扩建新建停车场、充电桩。

推进新型城市建设:科学规划布局城市绿环绿廊绿楔,推进生态修复和功能完善工程,优先发展城市公共交通,建设自行车道、步行道慢行网络,推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅,建设低碳城市。

七、优化区域经济布局促进区域协调发展

1.优化国土空间开发保护格局

完善和落实主体功能区制度:细化主体功能区划分,按照主体功能定位划分政策单元,对重点开发地区、生态脆弱地区、能源资源富集地区等制定差异化政策,分类精准施策。加强空间发展统筹协调,保障国家重大发展战略落地实施。

提升重要功能性区域的保障能力:以农产品主产区、重点生态功能区、能源资源富集地区和边境地区等承担战略功能的区域为支撑,切实维护国家粮食安全、生态安全、能源安全和边疆安全,与动力源地区共同打造高质量发展的动力系统。优化能源开发布局和运输格局,加强能源资源综合开发利用基地建设,提升国内能源供给保障水平。

2.深入实施区域重大战略

全面推动长江经济带发展:坚持生态优先、绿色发展和共抓大保护、不搞大开发,协同推动生态环境保护和经济发展,打造人与自然和谐共生的美丽中国样板。持续推进生态环境突出问题整改,推动长江全流域按单元精细化分区管控,实施城镇污水垃圾处理、工业污染治理、农业面源污染治理、船舶污染治理、尾矿库污染治理等工程。深入开展绿色发展示范,推进赤水河流域生态环境保护。

提升长三角一体化发展水平:推进生态环境共保联治,高水平建设长三角生态绿色一体化发展示范区。

扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展:合理控制煤炭开发强度,推进能源资源一体化开发利用,加强矿山生态修复。

3.深入实施区域协调发展战略

推动东北振兴取得新突破:从维护国家国防、粮食、生态、能源、产业安全的战略高度,加强政策统筹,实现重点突破。

支持特殊类型地区发展:推进陕甘宁、大别山、左右江、川陕、沂蒙等革命老区绿色创新发展。推动资源型地区可持续发展示范区和转型创新试验区建设,实施采煤沉陷区综合治理和独立工矿区改造提升工程。

4.积极拓展海洋经济发展空间

建设现代海洋产业体系:围绕海洋工程、海洋资源、海洋环境等领域突破一批关键核心技术。培育壮大海洋工程装备、海洋生物医药产业,推进海水淡化和海洋能规模化利用,提高海洋文化旅游开发水平。

八、推动绿色发展促进人与自然和谐共生

1.持续改善环境质量

深入打好污染防治攻坚战,建立健全环境治理体系,推进精准、科学、依法、系统治污,协同推进减污降碳,不断改善空气、水环境质量,有效管控土壤污染风险。

深入开展污染防治行动:坚持源头防治、综合施策,强化多污物协同控制和区域协同治理。加强城市大气质量达标管理,推进细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)协同控制,地级及以上城市 PM2.5浓度下降 10%,有效遏制O3浓度增长趋势,基本消除重污天气。持续改善京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区空气质量,因地制宜推动北方地区清洁取暖、工业窑炉治理、非电行业超低排放改造,加快挥发性有机物排放综合整治,氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降 10%以上。

积极应对气候变化:落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标,制定2030 年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度,重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度,支持有条件的地方率先达到碳排放峰值。推动能源清洁低碳安全高效利用,深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度。锚定努力争取 2060年前实现碳中和,采取更加有力的政策和措施。加强全球气候变暖对我国承受力脆弱地区影响的观测和评估,提升城乡建设、农业生产、基础设施适应气候变化能力。坚持公平、共同但有区别的责任及各自能力原则,建设性参与和引领应对气候变化国际合作,推动落实联合国气候变化框架公约及其巴黎协定,积极开展气候变化南南合作。

健全现代环境治理体系:建立地上地下、陆海统筹的生态环境治理制度。全面实行排污许可制,实现所有固定污源排污许可证核发,推动工业污源限期达标排放,推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。完善环境保护、节能减排约束性指标管理。

2.加快发展方式绿色转型

坚持生态优先、绿色发展,推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。

全面提高资源利用效率:坚持节能优先方针,深化工业、建筑、交通等领域和公共机构节能,推动5G、大数据中心等新兴领域能效提升,强化重点用能单位节能管理,实施能量系统优化、节能技术改造等重点工程,加快能耗限额、产品设备能效强制性国家标准制修订。提高矿产资源开发保护水平,发展绿色矿业,建设绿色矿山。

构建资源循环利用体系:全面推行循环经济理念,构建多层次资源高效循环利用体系。深入推进园区循环化改造,补齐和延伸产业链,推进能源资源梯级利用、废物循环利用和污染物集中处置。

大力发展绿色经济:坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展,推动绿色转型实现积极发展。壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业,推广合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等服务模式。推动煤炭等化石能源清洁高效利用,推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造,加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”。推动城市公交和物流配送车辆电动化。构建市场导向的绿色技术创新体系,实施绿色技术创新攻关行动,开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动。建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系,完善节能家电、高效照明产品、节水器具推广机制。深入开展绿色生活创建行动。

构建绿色发展政策体系:强化绿色发展的法律和政策保障。实施有利于节能环保和资源综合利用的税收政策。大力发展绿色金融。健全自然资源有偿使用制度,创新完善自然资源、污水垃圾处理、用水用能等领域价格形成机制。推进固定资产投资项目节能审查、节能监察、重点用能单位管理制度改革。完善能效、水效“领跑者”制度。强化高耗水行业用水定额管理。深化生态文明试验区建设。深入推进山西国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设和能源革命综合改革试点。

九、实行高水平对外开放开拓合作共赢新局面

1.推动共建“一带一路”高质量发展

加强发展战略和政策对接:拓宽规则对接领域,加强融资、贸易、能源、数字信息、农业等领域规则对接合作。促进共建“一带一路”倡议同区域和国际发展议程有效对接、协同增效。

架设文明互学互鉴桥梁:深化公共卫生、数字经济、绿色发展、科技教育、文化艺术等领域人文合作。推进实施共建“一带一路”科技创新行动计划,建设数字丝绸之路、创新丝绸之路。加强应对气候变化、海洋合作、野生动物保护、荒漠化防治等交流合作,推动建设绿色丝绸之路。

十、统筹发展和安全建设更高水平的平安中国

1.强化国家经济安全保障

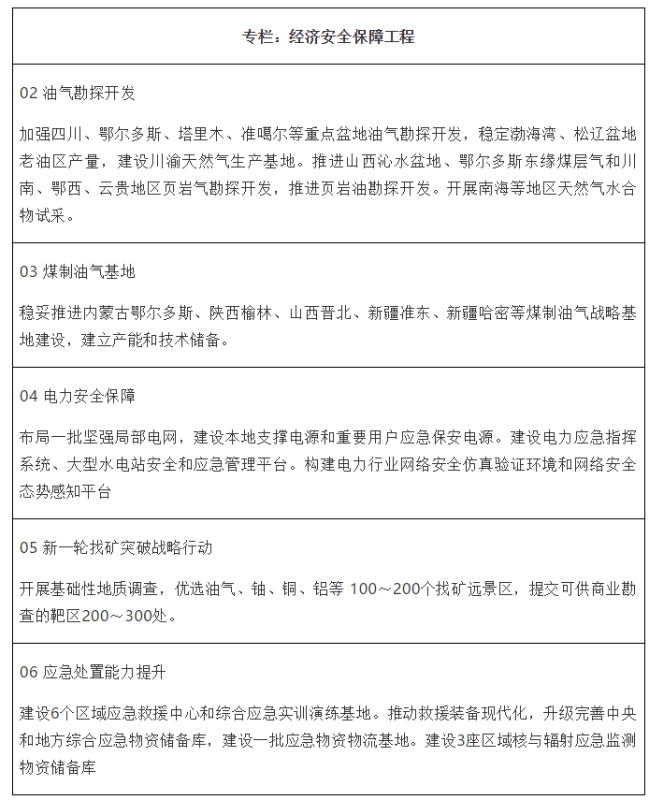

强化经济安全风险预警、防控机制和能力建设,实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控,着力提升粮食、能源、金融等领域安全发展能力。

实施能源资源安全战略:坚持立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备,完善产供储销体系,增强能源持续稳定供应和风险管控能力,实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠。夯实国内产量基础,保持原油和天然气稳产增产,做好煤制油气战略基地规划布局和管控。扩大油气储备规模,健全政府储备和企业社会责任储备有机结合、互为补充的油气储备体系。加强煤炭储备能力建设。完善能源风险应急管控体系,加强重点城市和用户电力供应保障,强化重要能源设施、能源网络安全维护。多元拓展油气进口来源,维护战略通道和关键节点安全。培育以我为主的交易中心和定价机制,积极推进本币结算。加强战略性矿产资源规划管控,提升储备安全保障能力,实施新一轮找矿突破战略行动。

十一、加快国防和军队现代化实现富国和强军相统一

1.促进国防实力和经济实力同步提升

深化军民科技协同创新,加强海洋、太空、网络空间、生物、新能源、人工智能、量子科技等军民统筹发展,推动军地科研设施资源共享,推进军地科研成果双向转化应用和重点产业发展。