一、前言

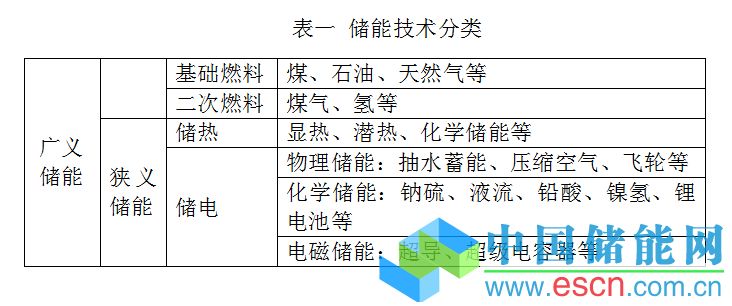

储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放出来的过程。广义的储能包括基础燃料的存储(煤、石油、天然气等)、二次燃料的存储(煤气、氢等)、电力储能和储热等。狭义的储能包括储电和储热。

目前已经实现商用或达到示范应用水平的储能技术包括:抽水蓄能、压缩空气储能、铅酸电池、锂离子电池、液流电池、超级电容器、超导储能、飞轮储能等。根据能量转换形式,可以分为物理储能、化学储能、电磁储能三类(表一)。

通常一个成熟的产业链由原材料、生产、存储、运输、分配和消费六个价值链组成。但电力系统仅包括五个,即原材料(煤、石油、天然气等)、发电、输电、配电和用电,几乎没有存储环节。电力长期以来以一种简单、单向的方式从生产端输往用户端,导致电力系统的经济性、效率和安全性受到很大的限制。储能技术将帮助可再生能源和分布式能源大规模接入,提高常规能源发电与输电效率、安全性和经济性,也是智能电网建设的重要组成部分,对电力系统现有五个价值链带来深刻影响,并将极大改善电力系统运行和管理模式,开拓电力行业发展的新增长点。

二、国外储能技术发展态势

(一)国外储能技术现状和趋势

从全球储能项目的国家分布上看,美国和日本依然居领先地位,并且制定了专门的储能发展规划,将其列入国家战略。此外,德国、英国、西班牙、韩国、澳大利亚、智力等国家相继开展储能项目投入,特别是在可再生能源、分布式微网以及家用储能领域,颁布了相关政策法规,开展示范项目。

从全球储能的应用领域上看,储能项目应用领域主要包括:可再生能源并网、分布式发电、微网及离网、电力输配、建筑、社区及家用储能、电力调峰/调频辅助服务、电动汽车、轨道交通等。

(二)国外储能技术经济战略和政策

根据与储能相关性分类,可将国际上现有的储能政策分为直接政策和间接政策。直接政策指针对储能专门制定政策或包含储能内容的政策。间接政策指储能相关领域制定的并对储能产生影响的政策。通过对国内外政策的统计,目前直接政策包括:储能产业发展规划、计划和方案、储能电价激励政策、储能设备投资激励政策、储能示范项目激励政策等;间接政策包括可再生能源发展政策、分布式能源发展政策和智能电网发展政策等。以下对美国、日本、德国和韩国的储能政策分别进行回顾。

1、美国

美国储能产业发展较快,相应政策配套比较完善。美国政府从2009年开始就逐步出台各类与储能直接相关的政策,如《美国能源部2011-2015储能计划》对研发、示范项目及商业化进行调查并制定相应的短期、长期目标;《AB2514》号法案明确了使用储能系统在电网调峰、可再生能源接入、降低供电成本和减少温室气体排放方面的重要作用;《联邦能源管理委员会(FERC)745号令》对美国电力供应批发市场需求响应资源进行补偿;《联邦能源管理委员会(FERC)755号令》要求ISO和RTO对能提迅速和准确调频服务的供应商进行补偿,而不仅仅按基本电价付费;《加州自发电系统激励计划(SGIP-CA)》为安装在客户端的分布式发电技术提供补贴;《2009年可再生与绿色能源存储技术法案(S.1091)》规范电网端和用户侧储能设备的投资减税政策;《联邦政府复兴与再投资法案(ARRA)》以1.85亿美元资助16个储能技术示范项目。

2、日本

日本由于能源匮乏,发展可再生能源和储能的时间较早。日本政府1974年便颁布了《日光计划》着手新能源技术开发,并在1978年出台了《月光计划》针对储能技术的发展投入了大量的研发经费。2011年福岛核事故之后,民众弃核呼声使日本政府不得不重新调整核能在能源结构中的比例,日本能源政策大幅向可再生能源倾斜,储能作为可再生能源和分布式发电的支撑技术得到财政支持。此外,日本也是全球抽水蓄能规模最大的国家,日本政府通过租赁制和内部核算制,给予抽水蓄能电站资金支持。

3、德国

2011年中期德国政府决议“弃核”后,以风电、太阳能为主的可再生能源发展步伐不断加快,储能也收到更多关注,政府出台《最新上网电价政策(“自消费”)税》规定所有2011年开始投入运行的光伏系统都将面临13%的补贴削减,对于安装储能设备的家庭自消费税大幅下降。此外,《可再生能源法案》进一步提高了可再生能发电在发电结构中的比重目标,计划在几十年内通过绿色技术替代四分之三传统能源。2013年德国复兴银行(KFW)联合德国联邦环境、自然保护和核反应堆安全部(BMU)推出分布式光伏储能补贴政策,针对光伏发电配置的储能设施给予补贴,标志着德国的分布式光伏政策从仅补贴发电单元扩大到了补贴保障光伏发电的储能单元。

4、韩国

虽然储能技术起步较晚,韩国政府也把储能的发展融入到能源发展和电力发展政策中。韩国政府出台了《能源存储研发和产业化战略计划》以加大能源存储系统项目建设力度,重点研发和发展韩国国内的储能技术和产业;《2011绿色能源战略路线图》目标使绿色能源在全国市场中的份额从目前的1.2%增加到18%,计划2015年发展到480亿美元的电力存储市场规模。

此外,英国、法国、西班牙、意大利等国家也制定了储能规划或相应电价机制,通过采取峰谷电价和可再生能源上网电价等方式,直接和间接地支持了储能的应用和发展。

三、我国储能技术发展现状及存在的主要问题

(一)我国储能技术发展现状及趋势分析

不同应用领域对储能的技术要求不同,导致各种储能技术在不同应用领域的应用规模与潜力的差异。目前,铅酸电池技术为应用范围最广、技术成熟度最高的储能技术。钠硫电池在电网调峰、负荷转移和备用容量(旋转备用等)领域和可再生能源并网领域的应用比例最高。锂离子电池技术除在这些领域占相当比例外,在电网频率调节方面的表现最为突出,是电力系统调频的主要技术选择。飞轮储能和液流电池同样具备瞬时响应的能力,在调频领域也有一些应用,但鉴于其产量及成本限制,其应用规模较小。在用户侧方面,铅酸电池仍被视为主流的储能技术,这主要与铅酸电池的应用历史和成本优势有关,但随着家庭储能的兴起,锂离子电池的容量及性能优势将逐渐体现。

在超高大容量大规模储能技术中,抽水蓄能和压缩空气技术相对成熟,适合100MW以上规模的储能系统。钠硫电池、钒电池、锂电池、铅酸电池和飞轮储能已经开始运用于兆瓦级可再生能源并网、分布式微网及离网项目,以及充放储换一体化电站等领域。我国现已开展多个可再生能源并网项目,如张北风光储输项目、敦煌风光储储能示范项目、辽宁省锦州市黑山塘坊风电场工程、龙源法库卧牛石风电场项目等。鉴于我国正在不断调整能源结构,并制定了积极的可再生能源发展目标,未来储能项目在这一领域的应用将保持快速发展的趋势。

受政策推动,可再生能源分布式发电也是近期的一个发展重点。我国在2012年期间建设和规划了较多应用于分布式微网及离网的储能项目,例如新疆吐鲁番微电网示范项目、南麂岛(风光柴储综合系统)、鹿西岛微电网示范工程、陈巴尔虎旗分布式电源/储能及微电网实验研究项目、烟台长岛太阳能光伏发电及储能项目和海南三沙永兴岛多能互补型微型电网等项目。

储能项目在我国输配电领域也有一些应用,如南网10WM电池储能站项目、甘肃省白银市超导储能变电站、安溪移动式锂电池储能电站、以及莆田湄洲岛储能电站。但与可再生能源并网及分布式发电储能相比,目前输配侧的储能项目数量较少,装机规模也不大。

随着电动汽车规模的日益提高,我国也建设了多个充放储换一体化电站项目,如高安屯电动汽车充换电站、西安电动汽车充电站,以及青岛薛家岛电动汽车智能充换储放一体化示范电站等。

总而言之,储能技术仍保持多元化的发展格局,市场上约有十几种储能技术,每种技术都有各自的优点和缺陷。当前并没有一种技术在成本、安全、稳定性等各项指标上占明显优势。此外,由于不同应用场合对产品的性能、寿命、可靠性要求不同,且技术更新加快,目前哪些技术更适合哪种应用也没有形成最终结论,而关键材料、制造工艺和能量转换效率是各种技术面临的共同挑战。因此,未来将仍然保持多种储能技术竞争式并存,在不断提高性能和降低成本的基础上,扩大各自在适用领域的应用。

(二)我国储能技术发展存在的主要问题

储能是智能电网、可再生能源接入、分布式发电、微网以及电动汽车发展必不可少的支撑技术,其应用贯穿了电力系统的发电、输配电、用电等多个环节。在我国储能市场的发展刚刚起步,在技术研发和产业应用方面还存在一些问题。

从技术角度来看,关键材料、制造工艺和能量转化效率是各种储能技术面临的共同挑战,在规模化应用中还要进一步解决稳定、可靠、耐久性问题。一些重大技术瓶颈还有待解决,比如大型抽水蓄能机组国产化程度较低,关键核心技术仍然掌握在外国厂商手中;压缩空气储能中高负荷压缩机技术,我国尚未完全掌握,系统研发尚处在示范阶段;飞轮储能的高速电机、高速轴承和高强度复合材料等关键技术尚未突破;化学电池储能中关键材料制备与批量化/规模技术,特别是电解液、离子交换膜、电极、模块封装和密封等与国际先进水平仍有明显差距;超级电容中高性能材料和大功率模块化急速,以及超导储能中高温超导材料和超导限流技术等尚未突破。目前各类储能技术都有各自优点和缺陷,并没有一种技术在成本、安全、稳定性及适用性等各项指标上占明显优势,还没有形成明确的技术路线。我国虽然已形成多种技术路线并存的格局,但都缺乏应用实践,迫切需要开展技术发展路线的研究,对储能产业的发展提供指导。

在推广应用方面,储能在电力系统主要应用主要包括削峰填谷、调峰调频和备用容量、缓解尖峰供电紧张、延缓新建机组的投资、输配线路投资、提高供电质量和可靠性、降低用户用电成本、实现可再生能源接入等。但目前大部分储能项目仍为示范应用,运行时间短,成本高,缺乏清晰的应用方向,尚不能进行完善的经济性分析。虽然储能系统可以实现多重应用,但由于应用场景的复杂性,多重效益的量化目前很难界定,增加了其商业推广的难度。

在政策制定方面,美国、日本、欧洲等国都有较成熟的峰谷电价政策,有效体现了储能应用的价值,此外美国政府出台了“按效果付费(Pay for Performance)”和“自发电激励(SGIP)”政策使储能服务能够参与到美国电力市场特别是调频服务运行中,实现了储能在部分领域的商业化运行。在我国,发改委、科技部、工信部和能源局等政府部门已在关注储能产业的发展,普遍将储能定义为重点支持的技术领域。但我国尚未出台独立的储能支持和产业发展政策,竞争型电力辅助服务市场尚未形成,影响了储能技术的商业化运营和推广速度。

产业推广方面,美国、日本等国过去20年来,各自因地制宜建立储能产业发展机制。日本属于资源缺乏国家,由于NGK的钠硫电池技术因钠和硫在海水中就可提取,没有资源限制,而受到重视。美国因其资源丰富、电力市场化程度高,采取了从应用领域加大支持力度,多种技术共同发展,强调互补性,特别是电力辅助服务与分布式发电应用领域成为了政策支持的重点。我国储能产业化正在起步,示范项目数量少,规模有限,应用时间短且应用场景不够丰富,缺乏对储能经济性的论证。此外,我国电力系统改革尚未完成,在现行电力体制下难以界定储能在发电、输配电、用电环节的应用会给参与方带来多少效益,因此也无法确定谁来承担储能系统成本。虽然我国现已公布一些分布式储能的示范项目,但主要通过光伏发电服务于工商业和居民的用电、解决无电人口、边防、特殊作业的供电为主要出发点,且大部分项目还在规划和建设中,与规模产业化发展仍存在一定差距。

标准是技术实现产业化的基础,也是支持行业健康发展的重要因素。储能是一个新兴的产业,国内外储能方面的标准尚处于探索阶段,标准数量很少,标准体系的建立刚刚起步。当前各个国家都在积极制定储能标准,我国也应加快储能方面标准的制定工作,紧跟国际标准的步伐,在国际标准中争取更多话语权的同时,争取将我国的技术纳入国际标准中,避免出现标准滞后于市场的现象。

四、政策措施建议

我国的储能产业需要政府在管理机构设置、开展示范项目、扶植重点企业、建立产业机制、发展产业联盟等方面进行部署,协调好储能产业技术、政策和资本三者的关系,促进中国储能产业健康、可持续地发展。

(一)管理机构设置

建议建立国家级储能组织机构,直接规划和管理储能行业。储能是美国大力发展新能源国策的四大支柱之一,在美国能源局设有专门的储能管理部门。建议我国相关部委成立直接管理机构、成立有关储能技术的专业技术委员会,如储能技术标准委员会。支持专门机构建立储能技术的检测中心。

(二)加强研发投入

储能已经成为未来能源体系的关键技术,建议国家加大在储能领域的科研投入,超前于需求开展研究工作。储能技术涉及材料科学,其基础性强,在研发、验证、示范项目和配套工程、市场推广等过程中都需要加大资金投入力度。除国家财政增加投入外,也需要调动企业投入的积极性。实施国家重点工程,以企业为主体,广泛吸引社会资金投入,运用现代金融手段拓宽资金来源,国家在财税政策上给予必要的支持。

(三)开展示范项目

着手部署储能技术试点和示范项目。建议从以下几个储能技术应用重点领域进行示范性项目:电网系统验证试点;边远地区独立供电系统示范项目,如边远山区、海岛;可再生能源试点项目。

(四)扶植重点企业

目前我国还不具备对在前沿领域技术有优势但不盈利的公司在公开股票市场募集资金的证券市场,对于储能这种现阶段基本不能盈利的行业公司,可以一方面鼓励风险投资的参与,另一方面,鼓励储能技术企业走出去,在海外市场IPO,并支持中国企业收购国外技术。

(五)建立产业机制

加强政策引导,将新能源产业政策延伸到储能环节。建议相关部委在国家的中长期规划中把储能技术列入规划和发展目标之中。储能技术对于新能源发展的重要性毋庸置疑,在国家即将颁发的新能源发展政策中,应该从系统的角度考虑,加入对储能技术的支持政策和相应的管理办法。此外,还需理清储能技术的主要应用市场与机制困惑。储能技术的主要应用领域,如电网,在技术路线和管理机制上都有限制先进储能技术发展的不合理的因素,亟需理顺体制机制,针对储能的应用领域计算系统的综合效益,并且根据储能的技术路线图的成本下降曲线设定类似风能/光伏的补贴电价,保障市场的长期繁荣发展。

作者:刘坚[ 国家发改委能源研究所,国家可再生能源中心博士] 张静 岳芬[ 中关村储能联盟储能技术专委会]