我国新能源汽车产业经过了漫长的孕育和发展期,今年迎来快速增长,8月份新能源汽车渗透率已超17%,消费者接受度明显提高。同时,欧美等国家车企在严格的碳排放法规和激励政策双重驱动下,纷纷加大在本国和我国的新能源汽车布局力度,对我国汽车产业形成高压态势。我国新能源汽车产业起步较早,在国内市场占有率、关键零部件布局、供应链完整性等方面具备先发优势,但在技术创新、品牌影响、国际市场、标准体系等方面尚存在诸多不足,仍处于“攻坚克难”“爬坡过坎”的关键时期。在激烈的国际竞争形势下,我国新能源汽车产业应以“双碳”目标为牵引,加强技术创新和标准体系建设,打造核心竞争力,提升汽车品牌影响力,扩大国内市场,开拓国际市场,助力我国由汽车大国迈向汽车强国。

一、新能源汽车快速发展,但尚存诸多不足

01、我国新能源汽车迎来快速发展

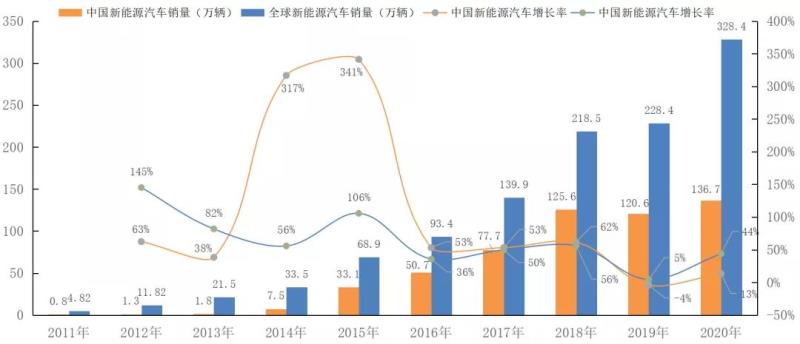

经过十几年的持续努力,我国新能源汽车发展趋势不断向好。《中国新能源汽车产业发展报告(2021)》数据显示,我国新能源汽车销量从2011年的不足万辆,到2020年的136.7万辆,年均复合增长率达73%,处于全球领先地位。2021年上半年,全球新能源汽车销量254.7万辆,我国新能源汽车销量120.6万辆,占比达47.3%,超过2020年的41.6%。2021年1-8月,我国汽车销量1655.6万辆,其中新能源汽车销量179.9万辆,超过2020年全年水平,渗透率超过10%,同比增长2倍。同时,汽车出口再创新高,2021年上半年,我国汽车出口100.2万辆,同比增长1.2倍,其中新能源汽车12.7万辆,占比达12.7%,同比增长3.8倍,增速创历史同期新高。

图 全球及中国新能源汽车销量和增长率图

数据来源于中国汽车工业协会,中咨公司整理

02、新能源汽车产业面临激烈竞争格局

近年来,欧洲多个国家陆续发布禁燃时间表和新能源汽车发展规划,碳排放法规和激励政策不断加码,新能源汽车市场规模快速增长,2020年销量超过中国,成为2020年主要增量市场。同时,美国也于2021年8月颁布行政令,宣布2030年销售的所有新乘用车和轻型卡车中,50%应为零排放汽车,以加强美国在清洁汽车领域的领导地位。零部件方面,欧美国家在动力电池领域起步较晚,由于意识到发展电池的重要性和紧迫性,近年来纷纷加大投入力度。欧洲成立了电池联盟,用于支持发展电池事业,美国也联合日韩电池企业在美建设生产制造基地,国内零部件企业面临愈加激烈的竞争环境。

03、新能源汽车认可度提升,但品牌影响力依然薄弱

国内新能源汽车市场结构正在逐步发生转变,由原来的公车及限购地区消费向私人及非限购地区消费持续转变。《中国新能源汽车产业发展报告(2021)》数据显示,2020年我国私人购买新能源汽车81.5万辆,占新能源乘用车销量比例由2019年的54%上升至71%;非限购地区新能源汽车销量67.7万辆,由2018年的56%上升至60%。新能源汽车逐渐被更多消费者所接受,认可度不断提升。

近年来,造车新势力及具有市场前瞻性的传统汽车企业在新能源汽车领域凭借技术融合创新、全新的营销模式、极致的用户体验逐步获得了一定的市场认可。据乘用车市场信息联席会数据显示,2021年上半年,以特斯拉Model3、比亚迪汉、小鹏P7等为代表的多款B级以上车型表现优异,特斯拉在国内销量前十车型总销量(50.1万辆)中占比达到26.1%,国内多个高端自主品牌仅占17.6%,竞争力及影响力尚不及国外品牌。同时,以宏光MINI EV、欧拉黑猫、奇瑞eQ、奔奔EV为代表的AOO级车,凭借精准市场定位和价格优势,进一步扩大了中国低端车消费市场,在销量前十车型的总销量中占比达到49.8%。由此可见,我国自主品牌中高端汽车的市场接受度有所提高,向上发展初见成效,但品牌影响力不足;低端车型凭借价格优势在国内更有市场,而对提高品牌形象和影响力作用甚微。

04、研发创新能力薄弱,核心技术受制于人

我国在新能源汽车市场、技术、供应链等领域取得了显著的成绩,但依然存在技术创新能力不强、核心技术受制于人等诸多问题。电池与底盘集成技术、车体轻量化技术等尚需进一步研究,燃料电池汽车与国际先进水平还存在一定差距,新体系动力电池技术还有待提高,车辆设计软件、仿真软件、测试软件等基础工业软件的设计能力还较为薄弱。同时,以美、欧、日、韩为代表的发达国家行业巨头,长期占据着汽车芯片的技术制高点和主要市场份额。据中国汽车芯片产业创新战略联盟数据显示,2019年我国自主汽车芯片产业规模仅占全球的4.5%,进口率超90%,先进微处理器芯片、存储芯片、模拟芯片等关键芯片依赖进口。随着疫情全球蔓延和紧张的国际局势等外部不利因素,从2020年开始,汽车企业面临“一芯难求”的困境,严重制约了我国汽车产业平稳发展。随着汽车向电动化、智能化发展,所搭载的芯片数量越来越多,汽车芯片逐渐成为影响汽车产业高质量发展的重要因素,加快汽车芯片的自主研发和技术突破迫在眉睫。

二、多措并举助力我国新能源汽车产业高质量发展

01、加强政策引导,营造良好产业发展环境

在激励的竞争环境下,我国的新能源汽车产业依然处于“爬坡过坎”的重要发展机遇期,需要政府及相关部门加强顶层规划,制定符合发展需求的政策体系,营造利于产业发展的政策环境。一是坚定不移地支持新能源汽车产业发展,在货币化支持政策逐步退出的情况下,研究出台面向不同新能源类型车辆和充电桩、换电站、加氢站等基础设施的鼓励政策;地方政府继续加快出台有效的汽车购置鼓励政策,加速实施公共服务领域全面电动化,加快引导消费者向购买新能源汽车转变。二是结合碳达峰、碳中和目标,制定汽车产业低碳发展政策法规体系,引导产学研联合开展低碳技术研究,实施设计、制造、流通、使用全过程低碳闭环管理;研究“双积分”与“双碳”目标平稳衔接机制。三是出台鼓励政策,加大对基础工业软件、操作系统、汽车芯片、核心零部件、整车制造工艺等核心关键技术以及“卡脖子”技术攻关和创新支持力度,针对使用国产替代技术的整车企业实施相应的补贴制度,推动和鼓励整车企业先行示范,带动产业链上游协同发展,构建良性生态。四是加快推动新能源汽车企业兼并重组,整合和化解过剩产能,进一步提高产业集中度。

02、提升品牌影响力,开拓国内国外两个市场

应重点着眼于国内大市场,打造新能源汽车设计、制造、销售、使用、回收的产业闭环,不断提升品牌影响力,开拓新能源汽车国际市场,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局。一方面,企业应大力开拓国内市场,面向不同消费市场打造不同产品定位的“爆款”车型,通过时尚化、智能化等新体验不断提高用户认可度,同步加大中高端车型技术研发和品牌塑造,谋求品牌向上发展;完善基础设施建设,优化配套服务体系,提供优异的用户体验,提升新能源汽车使用便利性;采用数字化营销方式拓宽营销渠道,提升产品曝光度;落实汽车产品生产者责任延伸,加强汽车全生命周期管理,构建报废汽车回收利用模式,使报废汽车再生资源利用水平稳步提升。另一方面,企业要积极扩大开放水平,走国际化发展路线,以“一带一路”建设和《区域全面经济伙伴关系协定》为契机,促进新能源汽车产业国际化发展。以不发达市场为突破口,出口性价比高的中低端汽车产品,同步突破核心技术,打造核心竞争力,逐步以中高端产品开拓发达市场。建立健全国内外企业合作机制,加强与更广泛国家和地区间的产能合作、协同开发、资源共享和国际交流,通过兼并、收购、重组等多种方式,实现国际化、规模化发展。

03、提高自主创新能力,打造核心竞争力

创新是引领发展的第一动力,我国新能源汽车企业要突破发展瓶颈、解决行业“卡脖子”问题,根本出路在于创新。企业应加快自主创新步伐,构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,加强创新人才队伍建设,搭建创新服务平台,加强汽车芯片、操作系统、基础工业软件等基础技术攻关,努力实现新能源汽车领域共性技术、“卡脖子”技术的重大突破;加强整车技术创新和汽车产品市场定位,开展高性能整车平台、底盘一体化设计、汽车轻量化、个性定制化等相关技术创新,推动产品质量和性能提升,塑造品牌形象;加强核心零部件技术创新,开展全固态动力电池与燃料电池系统技术攻关,加快突破制氢储氢技术,推动燃料电池汽车商业化运行;加强汽车设计、制造、营销、服务、金融等环节的模式创新,推动价值链向研发设计、先进制造、多元营销、服务体验等方面延伸;强化技术融合创新发展理念,借助能源结构转型和新一代信息技术发展优势,深化新能源汽车与能源、交通、5G通信、人工智能等领域的技术融合,提升核心竞争力。通过技术创新推动中国制造向中国创造转变、中国产品向中国品牌转变、汽车大国向汽车强国转变。

04、加强标准体系建设,推动认证国际互认

标准化工作是引领、服务和促进产业规模化发展的重要措施。凭借在新能源汽车产业的先发优势,我国已构建了较为完善的新能源汽车标准体系。随着新能源汽车产业从高速向高质量、从国内向国际发展,将面临更多新的要求和挑战,相应标准体系也应不断完善和更新。主管部门应组织梳理确认现有新能源汽车标准与未来发展需求之间的标准缺位,适时补充和完善不同产品类别和应用领域的有关标准,制定短、中、长期标准体系建设计划及优先开展项目,有步骤、有计划地推进标准制定;针对行业应用广泛、产业急需的有关标准,应尽快组织起草工作,并设置标准制定绿色通道;深入研究新能源汽车与能源、交通、通信、人工智能等领域融合发展趋势,与相关领域的技术标准体系相协调,不断优化完善新能源汽车标准体系。

加强与世界主要汽车生产国、联合国(UN)、国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)等国际组织和机构的交流与合作,充分吸收借鉴国际经验和成果,加大国际标准法规协调力度,积极参与相关国际标准法规制定,推动优势、特色技术标准成为国际标准,提升我国在国际标准制定中的话语权和影响力;以中外双边合作机制及“一带一路”倡议为发展契机,继续加强在新能源汽车重点领域的交流与合作,共同开展技术研究和测试验证,推进汽车产品检车和认证结果国际互认。(纸质版见《中国投资》10月号)