中国储能网讯:12月14日,五方零碳建筑及零碳园区技术方案评审会在河南省住房和城乡建设厅举行。

中共中央、国务院在《关于推动城乡建设绿色发展的意见》指出:“大力推广超低能耗、近零能耗建筑,发展零碳建筑。”为了积极响应国家双碳战略目标,提前谋划布局企业未来,五方在前五年聚焦被动式超低能耗建筑的基础上,启动了“企业创新2.0”,定位“零碳建筑+光储直柔+智慧养老”。

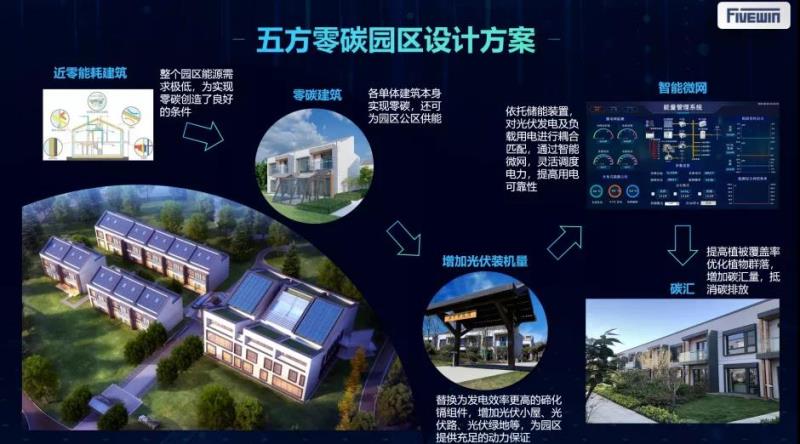

五方零碳建筑及零碳园区是以中原地区首个近零能耗建筑示范项目——五方科技馆实现近零能耗的基础上,以建筑与光伏深度融合、净零能耗、净零碳排放为目标,采用光伏、储能、直流、柔性等主要技术措施,进行综合“零碳”升级。

零碳示范建筑安装光伏组件面积214平方米,装机容量28kWp,预计全年光伏发电量接近24,000 kWh,实现建筑电力的自发自用,在满足建筑自身用能后多余产能还能为周边建筑灵活供电,提高了供用电协调性及光伏减碳贡献率,最终达到全年二氧化碳零排放,实现零碳运行。

零碳示范建筑接入了由五方自行研发的“五方能源智控云平台”,实时监测建筑室内外环境、建筑能耗、零碳电力,进行建筑节能自评估及碳排放计算等。同时接入郑州大学第五附属医院“医养平台”,通过营造居家养老场景,满足老人对康复、医养、安全、伴护等需求。作为一个集科研、展示、体验、示范等功能于一体的建筑能源系统综合示范平台,可进行零碳建筑、BIPV、光储直柔等新技术的应用探讨,同时兼具近零能耗建筑技术体系、大数据智能云平台技术及居家养老医疗服务体系等多领域的技术示范意义,是五方探索建筑由用能迈向产能的又一创新成果。

评审会由河南省住房和城乡建设厅科技与标准处处长刘延中主持,以线上和线下的方式同步进行。

河南省住房和城乡建设厅党组成员张秀梅在致辞中表示,积极探索“零碳建筑”技术路径,对我省建筑领域早日实现碳达峰工作意义重大。五方建筑科技集团是河南省超低/近零能耗建筑的领军企业,从我省首个近零能耗项目到零碳建筑的引领性探索,催化了一批创新性技术成果。希望在各方共同努力下,通过系统性科技创新进一步提升我省零碳建筑技术研发水平,开启建筑节能新篇章。

评审组由来自国内建筑节能、电力、光伏发电术等领域的多位专家组成。全国工程勘察设计大师、中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源研究院院长徐伟担任组长,评审组专家有:深圳市建筑科学研究院股份有限公司副总工程师郝斌、上海电力设计院有限公司电气专业总工程师张学庆、龙焱能源科技(杭州)有限公司BIPV事业部总经理刘志钱、河南省节能和能源中心副主任孙晓林等。

五方项目负责人汇报了项目技术报告,对五方零碳建筑及零碳园区技术方案的设计目标、技术路径、关键指标进行了介绍。

评审专家组针对项目关键技术进行了充分的讨论,并形成一致结论:项目方案设计合理,通过光伏发电、电池储电、直流配电、柔性用电等技术措施,达到了建筑电气化、智能化的预期目标,实现了建筑电力自发自用,建筑运行阶段不再向环境排放二氧化碳,达到建筑运行阶段零碳排放的要求。项目采用的光储直柔技术体系,对河南省建筑节能降碳、零碳建筑技术发展具有指导意义。

与会领导和专家认为,项目以人为中心,以零碳与可持续发展为主题,为零碳建筑的应用实践提供了优秀示范,起到了建筑领域新技术开创探索作用。

展望未来,创新是引领绿色建筑高质量发展的重要动力,五方建筑科技将以此为契机,继续推进超低/近零能耗建筑大规模推广,继续探索实践零碳建筑。

01、五方零碳楼主要技术措施

一、光伏

五方零碳楼光伏系统主要由4部分构成:建筑本体屋面光伏、光伏小屋、阳台顶面及栏板光伏、周边景观亭顶面光伏。光伏系统均采用碲化镉光伏组件,装机容量共计27 kWp。经模拟计算,其全年发电量超过建筑全年用电量。

二、储能

五方零碳楼储能系统采用磷酸铁锂电池,总容量共计60 kWh,变换器容量为30 kW。

三、直流

五方零碳楼采用直流配电,其直流母线电压为DC750V,负载配电电压为DC375V及DC48V。建筑主要设备,如空调、新风机、热水器、灯具及智能开关等,均采用了直流设备产品。

四、柔性

系统可通过“分布式光储直智能电站”的运行管理控制,根据电网供给能力及建筑用能的变化,灵活调度使用能量,既满足建筑用能,又可与电网进行交互。

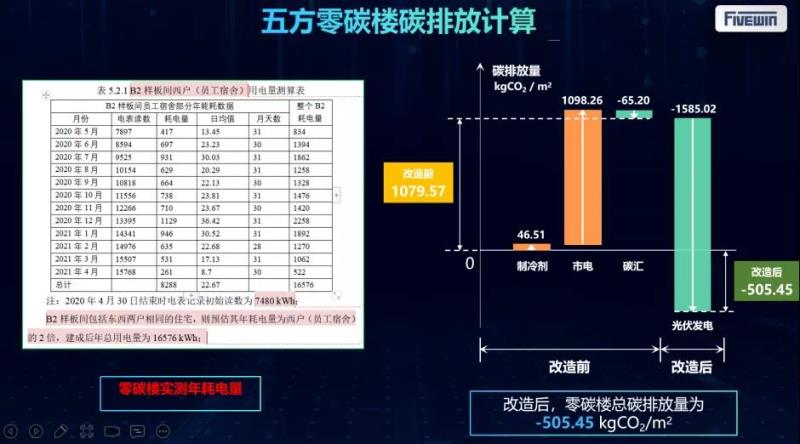

02、五方零碳楼碳排放计算

依据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019,对建筑电力、氢氟碳化物、碳汇等带来的碳排放量进行计算,五方零碳楼(50年)运行碳排放量为-505 kgCO²/m²,能够实现建筑零碳运行。