中国储能网讯:氢能源已被国家列入战略性新兴产业,成为我国能源战略的重要组成部分,推动氢能产业有序发展将有效助力“双碳”目标的高质量实现。随着《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》如期出台,产业发展中长期规划政策进一步明确,地方加码氢能布局,推广氢能应用,集“制储输用”全链条发展模式下的氢能创新成果在各领域层出不穷,一幅构建良性生态、发展绿色高效氢能的蓝图正徐徐展开。

在今年的全国两会期间,有关氢能发展产业规划与实施细则等问题引起代表们的热议。3月23日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(以下简称“氢能规划”)。围绕火热的政策环境,市场化资源配置活跃,产业链上游加快布局,绿氢制造环节核心设备加快研发,为这场新型竞合格局下的产业热潮做好准备。

快速建立顶层设计

2021年,中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及《2030年前碳达峰行动方案》两项文件,文件将氢能纳入发展之列,要求统筹推进制、储、输、用全产业链发展。

有业内人士表示:“上述文件的出台确立了氢能发展的核心地位,可以称之为加快氢能发展的纲领性文件。”

不同于风电、光伏新能源产业,氢能涉及领域跨度大,产业链复杂冗长。产业链上游从制、储、运、加到下游核心装备燃料电池,仅燃料电池系统就涵盖八大关键核心部件,向下再延伸至汽车端应用。应用侧,氢能应用场景还涉及炼化钢铁、冶炼化工、热电联产等领域。

“单一的区域建设很难满足氢能产业链复杂的配置需求。政府鼓励地方与地方之间互相配合、互补式发展氢能。”该业内人士表示。

2021年底,财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局等五部门发布《关于启动新一批燃料电池汽车示范应用工作的通知》。

该业内人士表示:“燃料电池汽车示范应用通知的发布正是明确了氢能发展的特殊性,需要区域协同,取长补短,协助发展。”

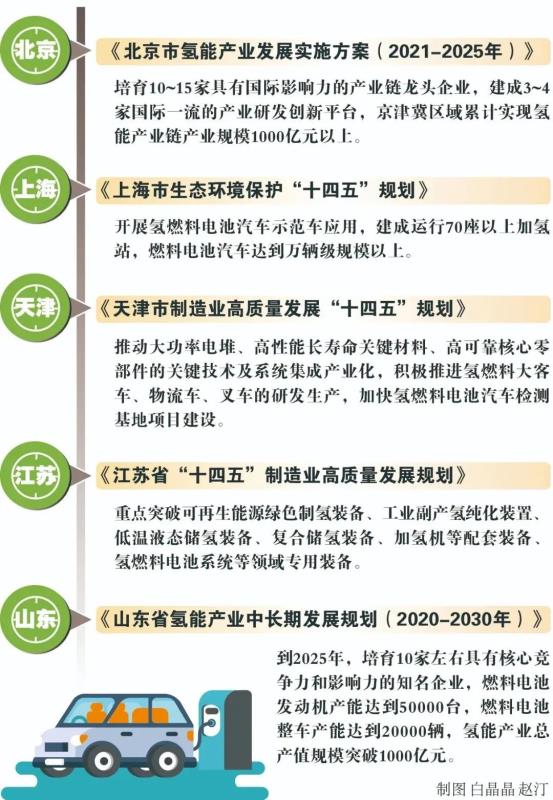

产业方向明确后,各地方相继出台产业政策配套办法,但落地细则情况各异。以佛山、长治、上海、苏州、潍坊、成都等地为例,地方产业政策完备,规划出台后,具体实施方案、配套加氢站管理办法、财政补助办法等配套政策相继出台。

然而,个别地方产业规划出台后再无其他配套政策。还有地方为了配合其他城市发展只出台配套政策。

上述业内人士表示,氢能规划的出台是国家战略级别的顶层设计与产业规划,这不仅可以明确产业中长期的发展目标和发展步骤,还可以避免地区盲目建设和重复建设,起到引导和监督地区发展的重要作用。

绿电带动绿氢平价化

据了解,我国每年约有3300万吨氢能的需求,这其中绝大部分是以煤制氢以及天然气制氢为主。以排放二氧化碳为代价的氢能获取方式显然不能满足时下国内国际降碳环境的发展需要。

“双碳”目标提出后,可再生能源电解水制氢,称之为绿氢,成为制氢的主要技术手段。特别是在能源电力转型后,绿氢成为支撑可再生能源大规模发展的重要途径。

有数据测算,现有我国消耗氢量的15%通过绿电进行电解水制氢,大概需要180吉瓦的光伏作为支撑、需要4万台的1000标方的电解水制氢设备。绿电和绿氢无论从规模上还是从成本上分析都密不可分。

隆基股份总裁李振国强调,发展绿氢首先要定义绿氢的标准,明确“十四五”、“十五五”期间绿氢占比,提出绿氢产业发展路径,提高绿氢在工业脱碳中作用和价值,鼓励用可再生能源电解水制氢。其次,将绿氢管理纳入到能源管理体系,制定绿氢价格政策。给予绿氢适当补贴激励,继续深化完善碳交易市场。最后,在具备可再生能源发电资源优势并有绿氢消纳的地区,例如四大煤化工基地,建立国家级大型绿氢“领跑者”示范基地,鼓励推广先进的产品技术,打通产业链实现“制储输用”一体化。

氢能规划指出,到2025年可再生能源制氢量达到10~20万吨/年,成为新增氢能消费的重要组成部分。

从示范应用到规模化应用,氢能规划指出,到2030年形成完备的清洁能源制氢及供应体系,可再生能源制氢广泛应用。

绿氢规模化生产,绿电对其影响至关重要。李振国认为,在生产侧实现1.5元一方绿氢具备可操作性。

随着产业资本大规模介入光伏产业链,光伏的成本将会快速下降。每千瓦时电能0.2元的成本,在一些资源丰富的地区可以实现。电解水制氢每标准立方的氢气需要电量4.5千瓦时。如果电力成本控制在每立方氢0.9元以内,再加上设备折旧、运维以及相对必要的资产回报率,可以把氢气的成本控制到一方氢1.5元的水平。