中国储能网讯:新能源装机比例及用户侧间歇性负荷的进一步增长,对电力系统灵活调节能力提出了越来越高的要求,传统“源随荷动”的运行模式亟需向“源荷互动”转变。挖掘负荷侧的灵活性资源,成为提升电力系统调节能力和保障电力供应的重要手段。国家碳达峰、碳中和“1+N”政策体系相关文件,以及《“十四五”现代能源体系规划》均提出对电力需求侧响应能力的要求,本文全面解读南方区域需求响应规则体系及意义,提出对需求响应机制设计的启示。

一、需求响应仍需机制配套

新能源的突飞猛进,增大了电源侧的随机波动;而用户侧电能替代的推广,制冷、供暖、烹饪以及电动汽车等间歇性负荷比例也将大幅增加,新型电力系统下发用两侧的随机性都在增大。单纯采用传统的由可调节电源进行调节的方式已不堪重负,充分利用灵活性负荷对冲发用两侧的尖峰,相对投资昂贵的发输变电设备,成为边际成本最优的调节方式。据粗略计算,满足1kW终端新增负荷的全系统投资(包括发电、输电、变电、配电环节)达到10000元以上,而一年中超过全网最大负荷95%的用电时段仅不到100小时,通过需求响应节约电力系统投资以及保障电网供电安全的效果明显。

国家高度重视需求响应的发展,国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案的通知》(国发〔2021〕23号)中要求:“至2030年,省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力”,已将需求响应作为应对新增可调节电源不足带来电力供应紧张的重要手段。

今年3月22日,国家发改委、能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》,也高度重视电力系统灵活性的建设,在发展目标中明确提出:到2025年,灵活调节电源占比达到24%左右,电力需求侧响应能力达到最大用电负荷的 3%~5%。将需求响应的发展提升到整体能源体系建设的重要方面,这在以前的能源五年规划报告中未曾出现过。

相对灵活性电源的建设与改造,需求响应具有投资低、见效快的特点,但健全体制机制是激励用户参与的首要条件,南方区域出台的新版“两个细则”以及广东省市场化需求响应细则为我们提供了很好的借鉴和参考。

二、南方区域双管齐下破解需求响应难题

为充分发挥需求响应的作用,各地陆续出台需求响应补偿或市场化机制。其中,南方电网区域采用了固定补偿与市场化交易相结合的方式,提供了可供借鉴的有效模式。

(一)南方区域新版“两个细则”下的需求响应补偿机制

今年3月,南方能监局发布新版“两个细则”(南方区域《电力并网运行管理实施细则》、《电力辅助服务管理实施细则》)(征求意见稿),同时建立了风电、光伏、新型储能、可调节负荷的专项并网管理及辅助服务实施细则。

其中,《可调节负荷并网管理及辅助服务管理实施细则》中,明确直控型可调节负荷(具备电力调度机构直接控制条件和自动功率控制能力,不低于30MW、最大调节能力不小于10MW,调节时长不少于1小时)可参与调频、调峰(含填谷和削峰)等辅助服务,参与调频辅助服务的补偿标准参照其他并网主体;而参与调峰辅助服务补偿时,参与填谷辅助服务补偿标准与新型储能一样,享受第二档(30%-40%段)的补偿标准,该标准较第一档高出很多(广东为0.792元/kWh)。而对于需求响应参与削峰服务,标准则更高,是第二档调峰标准的2倍,以充分发挥需求响应的削减高峰负荷方面的作用。

在补偿与分摊机制设计方面,为电力系统运行整体服务的电力辅助服务(涵盖除爬坡之外的辅助服务品种),补偿费用由发电侧并网主体、市场化电力用户等并网主体共同分摊,当前暂定比例为市场化电力用户承担比例为50%。同时要求“直控型可调节负荷参与的调峰(削峰)补偿费用全部由市场化电力用户分摊”,即直控型负荷削峰补偿费用仍只能在用户侧消化,相当于在用户侧放入了一条“鲇鱼”,增加了负荷侧的博弈,如果市场化用户不增加自身的调节能力,将可能分担更多的辅助服务成本。

(二)广东省市场化需求响应建立多层次市场机制

4月16日,广东电力交易中心发布《广东省市场化需求响应实施细则(试行)》,建立以市场为主的需求响应补偿机制,引入有资源聚合管理能力的负荷聚合商,拓宽电力需求响应实施范围,逐步形成年度最大用电负荷5%的响应能力,发挥需求侧资源削峰填谷、促进电力供需平衡和适应新能源电力运行的作用。

相对“两个细则”,市场化交易除引入市场竞争机制外,具有以下特点:一是大幅扩大了响应主体,扩展至非直控型大于0.3MW的虚拟电厂;二是主要针对需求响应的削峰作用,体现需求响应在提升电力系统安全,降低电力系统投资的作用,价格标准上限显著高于“两个细则”补偿标准;三是设置了多月(半年或年)、周和日三个层次的市场匹配,形成按容量、响应电量等多方式的结算方式,既建立长效稳定收益方式促进需求响应的投入,又通过即时竞价方式激励需求响应资源的充分动作。

1.市场主体

市场主体包括负荷聚合商和电力用户。负荷聚合商是指将某一区域中各类响应资源进行统一管控和运营的主体,聚合响应资源参与需求响应交易,包括售电公司和第三方独立主体聚合商。电力用户包括市场直接购电的用户和电网企业代理购电的用户,也可分为大用户和一般用户。现阶段,大用户的准入门槛暂设为年用电量 500 万千瓦时及以上。

响应资源指大用户直属或负荷聚合商代理的具备负荷调节能力的资源,包括传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、用户侧储能、电动汽车充电设施、分布式发电、智慧用电设施等。负荷聚合商或大用户按照响应资源所属地区、是否具备直控能力等条件分别聚合形成虚拟电厂,参与需求响应交易。虚拟电厂按照是否具备调度中心直接控制条件分为直控虚拟电厂和非直控虚拟电厂。

直控虚拟电厂上下调节能力应分别不低于10兆瓦,调节速率不低于(出力上限*2%)/分钟,对调度指令的响应时间不大于1分钟,单次响应持续时间不低于2小时。非直控虚拟电厂的调节能力不低于0.3兆瓦,单次响应持续时间不低于2小时。

2.市场结构

广东省市场化需求响应建立了月、周、日三个层级的市场结构,根据不同时段的特点,分别采用了响应容量交易、备用容量+响应电量交易(类两部制)、响应电量交易的方式,不但通过长期响应容量交易提供了稳定收入来源激励需求响应资源的长期投资,也通过短期响应电量交易激励了需求响应资源充分发挥作用。

三个层级市场结构分别为:直控型可调节负荷竞争性配置交易,交易组织周期为半年或年,按照容量进行结算;可中断负荷交易;为按周交易品种,按照备用容量和响应电量情况进行结算;日前邀约需求响应交易,为按日交易品种,按照日内响应情况进行结算。

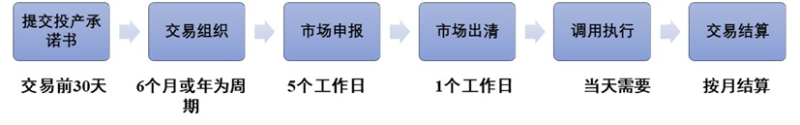

(1)直控型可调节负荷竞争性配置交易

资源要求:已投产及在交易月未来3个月内具备投产条件的直控型可调节负荷(含虚拟电厂)。具备建设条件的聚合商,应于竞争性配置交易30天前向市场运营机构提交投产承诺书。

需求发布:调度中心综合未来交易周期内的电力供需情况、局部顶峰需要、潜在资源规模和电力用户分摊费用等情况,评估形成直控虚拟电厂容量需求,经省能源局和南方能源监管局同意后,由交易中心向市场主体按公开信息披露。

交易组织:现阶段,市场运营机构可以6个月为周期组织交易,试点启动交易组织。条件具备时,可视市场运行需要以年为周期组织交易。交易中心组织聚合商于5个工作日内申报直控虚拟电厂调节容量、容量价格、预期投产日期等信息。其中,直控虚拟电厂调节容量不低于10MW。

调度中心于1个工作日内完成竞争性配置交易出清,采用“报量报价、边际出清”模式,出清价格为边际虚拟电厂的申报价格。竞争性配置交易申报价格的上限暂定为25-40元/kW/月,视情况优化调整。直控虚拟电厂竞争性配置按月结算,容量收益=出清价格*有效调节容量(中标容量扣除检修、临停等折算容量),对于延迟投产进行延迟投产考核。

调度执行:直控虚拟电厂视同常规电厂进行调度管理,应满足调度规程和相关并网管理要求,其调管关系与属地220kV上网的市场机组保持一致。竞争性配置交易中标的虚拟电厂调用、执行及调用费用结算在现货电能量交易细则和辅助服务机制中另行制定。

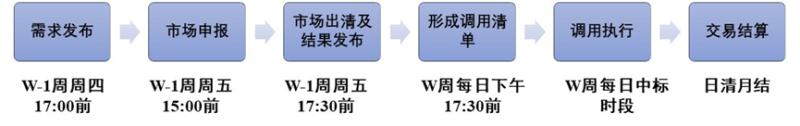

(2)可中断负荷交易

资源要求:参与可中断负荷交易的响应资源应满足周内中标时段均可提供负荷侧备用、日内根据调用通知在2小时内完成负荷调整、每次响应时长不低于2小时等技术条件,并与电网企业签订灵活调整用电协议。参与可中断负荷交易的响应资源须按照是否装设负控装置分开聚合。

需求发布:可中断负荷交易在预计运行周存在全省或局部电力供应紧张、断面或设备重过载风险时开展交易。可中断负荷交易在预计运行周存在全省或局部电力供应紧张、断面或设备重过载风险时开展交易。

市场申报与出清:单个虚拟电厂可响应容量不小于0.3MW。可中断负荷调用价格:调用价格的上下限暂时取5000 元/MWh 、70元/MWh。按照满足需求容量且边际虚拟电厂全量中标的原则开展出清,按申报价格由低到高排序,报价相同时按最近一次申报时间先后顺序排序、申报容量由大到小排序。

调用执行:可中断负荷交易出清后,中标的调节容量成为备用容量,并不意味着一定会被调用。调度中心依次按照周内已调用次数少、申报价格低、中标容量大的优先原则,综合考虑有序用电安排滚动生成运行日的可中断负荷调用清单。当地市供电局预判日内达到可中断负荷的调用启动条件时,按照可中断负荷调用清单,以虚拟电厂为单位依次通知负荷聚合商,在中标时段内按其备用容量调用执行。负荷聚合商接到调用通知后,应立即通知相关电力用户执行,被调用的虚拟电厂在2小时内须完成负荷调整。

收益结算:可中断负荷交易的收益包括备用费用(容量部分)和调用费用(响应部分),按照日清月结。备用费用=出清价格×备用价格比例×备用容量,其中,备用容量应减去当日被调用部分,虚拟电厂安装负控装置,备用价格比例为0.09,否则为0.03。

响应收益=有效响应容量*出清价格,实际响应容量=结算基线负荷-实际测量负荷,按小时计算(实际上折算到电量)。对中标虚拟电厂的无效响应容量进行考核,考核费用按小时计算,具体计算公式如下:考核费用= max(中标容量×0.5-实际响应容量,0)×max(出清价格×2,500元/MWh)。

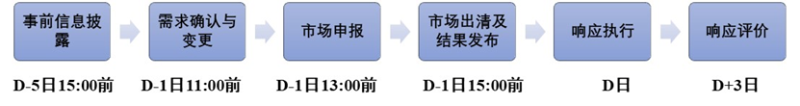

(3)日前邀约需求响应交易

响应资源要求:竞争性配置交易中标或可中断负荷交易中标的响应资源不得参与日前邀约需求响应交易。

需求发布:日前邀约需求响应交易,启动条件是:日前预计运行日全省或局部存在电力供应紧张情况,且电力缺口在当期全省最高统调负荷的6%以内;或预计局部区域存在断面、变压器、线路等元件过载风险以及其他系统安全需要时,由调度中心经交易系统向市场主体披露运行日(D日)日前邀约需求信息。

市场申报与出清:D-1日13:00前,聚合商和大用户以虚拟电厂为交易单元提交申报信息,单个虚拟电厂可响应容量不低于0.3兆瓦,现阶段可响应时段默认为所发布的需求响应时段,现阶段响应价格为单段报价,具备条件后可启用多段报价。响应价格的上下限分别为3500元/MWh和70元/MWh。出清方式:按申报价格由低到高排序,报价相同时按最近一次申报时间先后顺序排序、申报容量由大到小排序;采用边际出清定价模式。

交易结算进行实际响应容量进行,按以下规则计算有效响应容量,相应费用=有效响应容量*出清价格。

(4)三个品种之间的衔接

三个品种进行紧密衔接,形成类似年度-月度-现货电能量市场的偏差修正机制:当直控虚拟电厂纳入电力平衡后,预计仍存在电力供应不足风险时,按周启动可中断负荷交易,提高日内负荷备用。日前经动态评估后存在电力供应不足风险时,调度中心发布运行日前需求响应邀约。日前层面,在考虑日前邀约需求响应中标量后,如存在无法覆盖电力供应缺口的情况时,优先安排“两高”项目限电,限电后仍无法满足供需平衡时,电网企业按照剩余缺口量组织有序用电。已中标可中断负荷的电力用户,一经纳入日前有序用电,不再纳入次日的可中断负荷调用清单。

3.需求响应费用分摊与结算

需求响应资金来源包括电力用户分摊、现货市场发电侧考核及返还费用(不包含中长期偏差考核和南方区域“两个细则”考核)等资金。现货市场发电侧考核及返还费用等资金优先用于支付需求响应费用;无法覆盖时,不足部分由需求地区全部电力用户按结算月份月度实际用电量比例分摊。统一对电力用户总分摊费用设置度电分摊上限,运行期间结合前序月份资金使用和电力保供情况动态调整,当前上限设置为:4-9月、12 月:0.015 元/kWh; 10-11月:0.008元/kWh。当预计本月地区电力用户的度电分摊费用将超过上限时,当月原则上不再组织日前邀约和可中断负荷交易。

4.与电能量市场的衔接

将需求响应交易纳入全省电力市场体系,逐步扩大参与主体范围,丰富交易品种,完善交易机制。代理合同结算方式下,当代理零售用户中标需求响应时,售电公司在电能量市场中的日前结算电量调整为日前申报电量减去代理用户日前邀约需求响应交易中标量和被实际调用的可中断负荷交易中标量。

三、启示

针对需求响应,南方区域建立了以“两个细则”为基础的固定式补偿,广东省同时建立了市场化交易机制,符合《电力辅助服务管理办法》关于有偿电力辅助服务可通过固定补偿或市场化方式提供,鼓励采用竞争方式的要求,为需求响应开展提供了很好的借鉴意义。

1.合理设置固定补偿机制,逐步过渡到市场化交易。为便于需求响应的推进,先期可以固定补偿的方式,将需求响应纳入到填谷、削峰固定辅助服务中间,建立可控负荷补偿全部由市场化用户分担,提高了需求侧的博弈关系,增加需求响应改造的压力,能起到“四两拨千斤”的作用。在条件成熟时(如广东),建立需求响应的交易机制,纳入更多需求响应主体,通过竞争手段确定提供主体和价格,能更好体现需求响应资源的稀缺性,促进资源的优化配置。

2.建立不同时间尺度以及灵活价格机制的多层次市场。广东需求响应交易市场,建立了多月(半年或年)、周、日三个层级的市场结构,根据不同时段的特点,分别采用了按响应容量、备用容量+响应电量交易(类两部制)、响应电量付费的方式,通过长期响应容量交易提供了稳定收入来源激励需求响应资源的长期投资,通过短期响应电量交易激励了需求响应资源充分发挥作用,建立了适应固定成本和可变成本回收的机制,形成了较为完备、有效的市场体系,不但可为需求响应市场提供借鉴,也可用于其他辅助服务市场品种,以及为储能电价设计提供借鉴。

3.重视发挥需求响应的削峰作用,服务电力系统安全提升。相对填谷来说,需求响应在削峰方面带来的效果和经济价值更加明显,南方区域“两个细则”设定削峰补偿是填谷补偿的2倍,市场化交易中主要包含削峰部分,均强调了需求响应的削峰作用,未来新型电力系统深入推进,需求响应对于保障电力系统安全作用更加重要。