中国储能网讯:

作者:林春景 李丹华 温浩然 马天翼 常宏 常沛祥 李海强 刘仕强

单位:中汽研新能源汽车检验中心(天津)有限公司

引用:林春景,李丹华,温浩然等.动力电池在充电过程中的膨胀力特性[J].储能科学与技术,2022,11(05):1627-1633.

DOI:10.19799/j.cnki.2095-

4239.2021.0642

摘 要 锂离子电池在发生热失控前会出现明显的体积膨胀,因此研究动力电池膨胀力的变化规律对于提升电池性能及安全性预警具有重要意义。本文以三元/石墨体系电池作为研究对象,探究了其在不同温度、不同倍率下充电时膨胀力的变化规律。动力电池在25 ℃充电时的膨胀力增加幅值较小,这是因为较低的环境温度使得锂离子堆积在石墨层表面,电池厚度增加,膨胀力也增大;而较高的环境温度不但使得动力电池的体积变大,也会在充电过程中生成SEI膜,故具有更大的膨胀力。动力电池以不同倍率充电时,膨胀力随着倍率增加而逐渐增加,这可能是因为大倍率充电使得电池温度升高且在材料表面生成SEI膜。CT扫描结果精确量化分析电池在充电过程中的厚度变化。由充电过程中的容量微分曲线(dQ/dV)可知,该电池膨胀力增长趋势的不同主要是因为在不同的充电阶段,正负极材料具有不同的相变,进而从机理层面揭示了动力电池充电过程中膨胀力的变化特征。

关键词 锂离子电池;膨胀力;相变

近年来,由于化石能源的枯竭以及环境污染问题日益严重,人们开始致力于开发各种新能源电池。在所有的可充电电池中,锂离子电池因为具有较高的能量密度、较好的安全性、较长的循环寿命、绿色无污染以及无记忆效应等优点被认为是最有前景的可移动储能装置,故其自1991年实现商业化应用后,就得到迅猛发展,其应用领域也从各种消费电子产品(手机、电脑)扩展到大型储能设备,尤其是电动车领域。但是,由于近些年来锂离子电池热失控导致的火灾事故频发,锂离子电池的进一步发展受到抑制。目前,现有的锂离子电池热失控预警主要是通过监测电池温度的变化和内部气体的产生。但是,锂离子电池在发生冒烟、燃烧甚至爆炸之前,其壳体会发生明显的膨胀形变,使得锂离子电池之间的压力明显变化,其膨胀比气体溢出发生得更早。因此,研究锂离子电池的膨胀对开发热失控预警系统及提高锂离子电池的安全性具有重要意义。

导致锂离子电池膨胀的原因主要有两个方面。一是由于正负极材料的结构变化引起的可逆形变。锂离子电池在充电过程中,锂离子会从正极材料中脱出并进入电解液,之后通过隔膜,嵌入到负极材料中,在负极形成LiC化合物。而正极材料脱锂后层间距变小,负极材料嵌锂后层间距增大,由于负极材料的体积变化大于正极,从而使得在电池充电过程中,电芯厚度变厚。在放电时,锂离子会从负极材料脱出,通过电解液迁移并重新嵌入到正极材料中,电芯厚度变小。锂离子在制造和使用过程中从材料中的嵌入和脱出,会使得电芯的厚度发生变化,参与循环的锂离子数量越多,电极体积变化越大。二是由于锂离子电池内部产生气体及SEI膜的增长引起的不可逆形变。锂离子电池在首次充电时,负极材料会和电解液发生不可逆反应,生成能够对负极起保护作用且不会影响锂离子自由通行的SEI膜,而随着充放电循环次数的增加,SEI膜的厚度逐渐增大。锂离子电池在充放电循环中会伴随着不同程度的产气膨胀,其主要来源于电解液的分解产气。电解液与水、SEI膜等发生副反应,产生CO2、H2、O2与烃类等气体,使得电池体积增加。总之,锂离子电池在充放电过程中的不可逆形变会造成电芯内压升高,增加电芯的膨胀行为。

膨胀力的变化规律引起了越来越多的学者关注,王帝等人探究了不同正极材料的动力电池在充放电过程中膨胀力的变化规律,所有电池的膨胀力均随着容量的衰减而增加,且增加趋势符合线性关系;此外,三元电池较磷酸铁锂电池具有更大的膨胀力。徐成善等人探究了车用锂离子动力电池在不同倍率、不同温度下充放电时的膨胀力变化规律,膨胀力的变化与电池材料、环境温度、充放电倍率以及电池的健康状态密切相关,当倍率越大,温度越低时,则电池膨胀越小。Lou等针对锂离子电池的膨胀力与电池寿命展开了研究,揭示了不可逆的体积膨胀与由SEI膜的增厚引起的容量损失之间的相关性。结果表明,锂枝晶和锂沉积是导致电池早期异常膨胀的主要原因。Xu等人研究了锂离子电池在过充电热失控过程中的膨胀力行为,发现电解液氧化和负极析锂是导致锂电池膨胀的主要原因。之前的相关工作只是对动力电池在不同状态下的膨胀力变化规律进行了总结,但是对膨胀力的变化规律及产生的机理原因,却没有很好的解释。

本文通过探究三元/石墨体系的动力电池在不同温度、不同倍率下充电过程中膨胀力的变化规律,并通过CT扫描和dQ/dV曲线进一步对膨胀力产生的原因进行了直观证明及分析,对其膨胀规律有了进一步的了解。

1 实验部分

1.1 实验材料

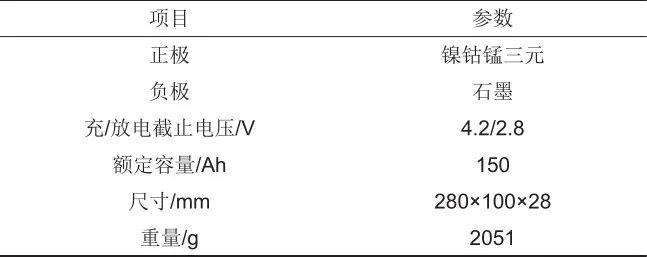

本文选择了一款商用三元/石墨体系锂离子电池作为研究对象,其主要技术参数如表1所示。

表1 实验对象的主要技术参数

1.2 实验装置及设备

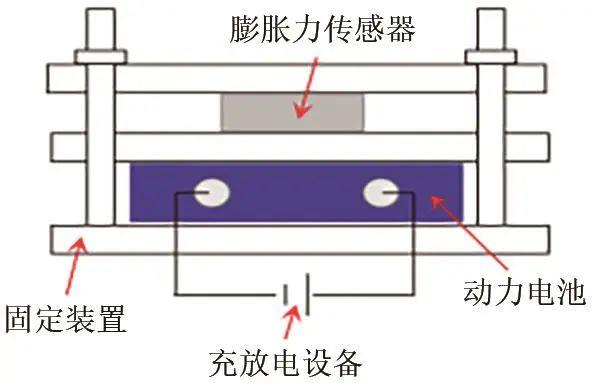

图1为动力电池膨胀力测试装置,通过使用固定装置将测试电池和力传感器固定,并将电池和充放电设备相连。由于电池的膨胀并不均匀,在电池和力传感器之间放置一块可以上下自由移动的铁板来将膨胀力均匀分布,并进行实时测量。测试装置连接完毕后,将其置于温度箱内。

图1 膨胀力测试装置

本实验所使用的充放电设备是由美国必测厂家生产的规格型号为MCV12-100/10-6的设备;所使用的温度箱是由铁木真科技(昆山)有限公司生产的规格型号为KTM-THG415的设备;本实验所使用的CT扫描是三英精密的nanoVoxel4000设备。

1.3 实验方法

动力电池在不同温度下的膨胀力测量是先在25 ℃下将电池以0.5 C倍率放电至2.8 V,再将温度箱调至目标温度,待电池在目标温度下充分适应后,以0.05 C恒流充电至4.2 V,目标温度分别为5、25以及45 ℃。

动力电池在不同倍率下的膨胀力测量是先在25 ℃下将电池以0.5 C的倍率放电至2.8 V,再将电池静置4 h,然后以目标倍率恒流充电至4.2 V,目标倍率分别为0.05 C、0.33 C以及1 C。

2 结果与讨论

2.1 动力电池在不同温度下充电时膨胀力的变化

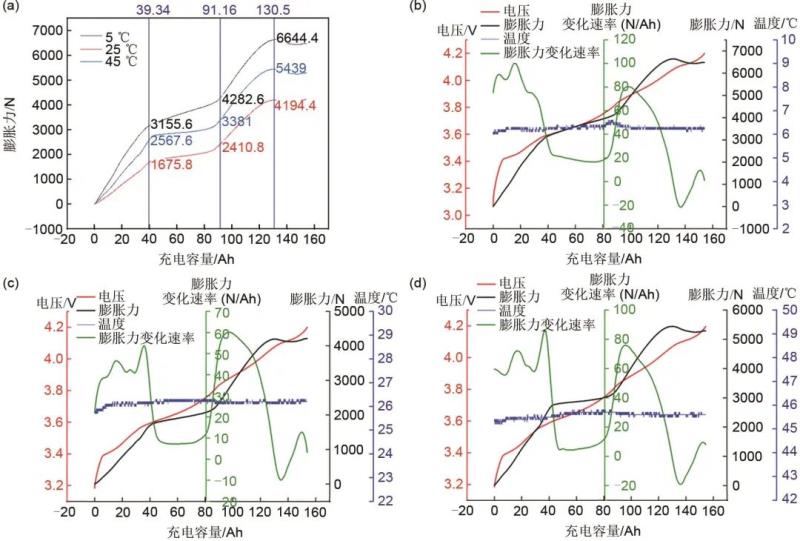

图2(a)、(b)、(c)、(d)为在不同环境温度下进行充电时,动力电池的电压、温度、膨胀力、膨胀力变化速率随充电容量的变化图。从图中可以看出,动力电池膨胀力随着充电过程的进行,具有相同的变化趋势,其变化趋势可以分为快速增长→缓慢增长→快速增长→缓慢波动四个阶段,膨胀力上升幅值有明显差异。而在以0.05 C倍率充电过程中,其温度和环境温度基本一致,即以低倍率进行充电时,电池的温升可以忽略,电池膨胀力的增加主要是由于锂离子的脱嵌。动力电池为石墨/三元体系,在充电过程中,锂离子从三元材料中脱出,而三元材料为六方晶系,晶胞参数a和c在充电过程具有相反的变化规律,故其在充电过程中体积变化很小,只有2%左右,动力电池膨胀力的变化主要取决于石墨负极体积的变化。动力电池膨胀力的变化规律可能是和石墨负极在不同充电过程中的相变有关。从表2中可以看出,在动力电池充电末端,膨胀力的增加值分别为6477.8、4214.0和5292.0 N。在25 ℃时,膨胀力增加幅值相对最小,环境温度为5 ℃时,膨胀力增加幅值最大,这可能是由于低温时的锂离子活性较低,部分锂离子堆积在石墨层表面,使得石墨层厚度增大较多,膨胀力增加。环境温度为45 ℃时具有较大的膨胀力可能是由于高温使得动力电池体积更大,且较高的温度使得动力电池材料与电解液反应严重,在材料表面生成SEI膜,电池体积增加,膨胀力增大。

图2 动力电池膨胀力变化特性:(a) 动力电池在0.05 C、不同温度下充电容量和膨胀力曲线;(b) 动力电池在5 ℃、0.05 C下电压、温度、膨胀力、膨胀力变化速率随充电容量的变化图;(c) 动力电池在25 ℃、0.05 C下电压、温度、膨胀力、膨胀力变化速率随充电容量的变化图;(d) 动力电池在45 ℃、0.05 C下电压、温度、膨胀力、膨胀力变化速率随充电容量的变化图

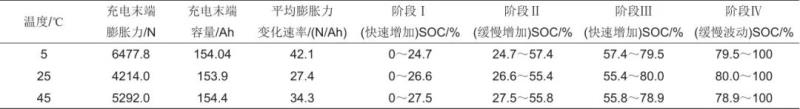

表2 动力电池在0.05 C、不同温度下膨胀力及其变化阶段对应的SOC数据表

为了量化膨胀力变化趋势的四个阶段,将充电末端膨胀力和容量的比值作为平均膨胀力变化速率,膨胀力和容量的微分作为膨胀力变化速率,电池充电末端的容量作为电池SOC状态计算的基准值。由此可以认为当膨胀力变化速率高于平均膨胀力变化速率时,膨胀力处于快速增长状态;当膨胀力变化速率低于平均膨胀力变化速率时,膨胀力处于缓慢增长状态;当膨胀力变化速率低于零时,膨胀力处于下降状态。基于以上参数和状态定义,定量表征膨胀力变化状态与SOC的关系,其结果如表2所示。根据SOC大致可分为四个阶段:0~26% SOC为快速增长阶段,26%~56% SOC为缓慢增长阶段,56%~80% SOC为快速增长阶段,80%~100% SOC为缓慢波动阶段。由于不同温度下充电过程中膨胀力四个增长阶段对应的SOC范围接近程度高,SOC差异在3%以内,表明此阶段的分布具有可靠性。

2.2 动力电池在不同倍率下充电时膨胀力的变化

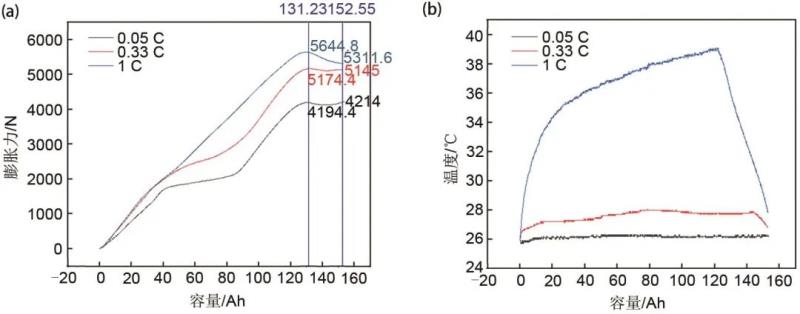

图3(a)为动力电池在25 ℃环境温度下分别以0.05 C、0.33 C和1 C倍率恒流转恒压充电时,充电过程的膨胀力随充电容量的变化曲线。从图中可以看出,膨胀力随倍率的增大而增大,以1 C充电时,动力电池具有最大的膨胀力,在0.05 C倍率充电时的膨胀力最小。这是因为以0.05 C倍率充电时,动力电池基本没有温升,其膨胀力的增加主要是由于锂离子嵌入到负极材料中,使得石墨负极的体积增大。以1 C大倍率充电时,在充电过程中较大的膨胀力增长速率可能是因为大倍率充电时使得动力电池温度升高,体积膨胀,膨胀力增大。

图3 动力电池在25 ℃、0.05 C、0.33 C、1 C倍率充电时(a) 充电容量和膨胀力曲线;(b) 温度变化曲线

2.3 CT扫描分析

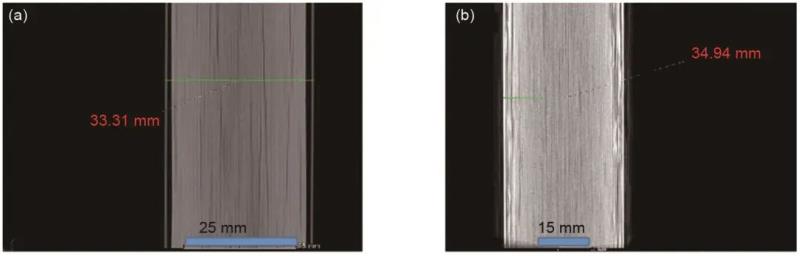

为进一步分析电池膨胀力与电池内部结构特征变化的内在关系,针对不同SOC下的电池进行CT扫描分析。图4所示即为目标电池在SOC分别为0%和100%时的CT扫描图,通过CT扫描结果精确量化分析电池在充电过程中的厚度变化,从结果可以看出,SOC=0%时各单元电芯的总厚度为33.31 mm,而在充满电后(SOC=100%),电芯相同位置(高度)各单元电芯的总厚度为34.94 mm,增加约1.63 mm,增加比例为4.89%。考虑到该对比测试中没有产气和温升的影响,上述结果进一步证明了锂离子电池在充电过程中由于锂离子的脱出与嵌入行为导致正负极厚度发生变化,进而使得其整体厚度增加、膨胀力增大。

图4 动力电池的CT扫描图(a) 0% SOC; (b) 100% SOC

2.4 容量微分曲线分析

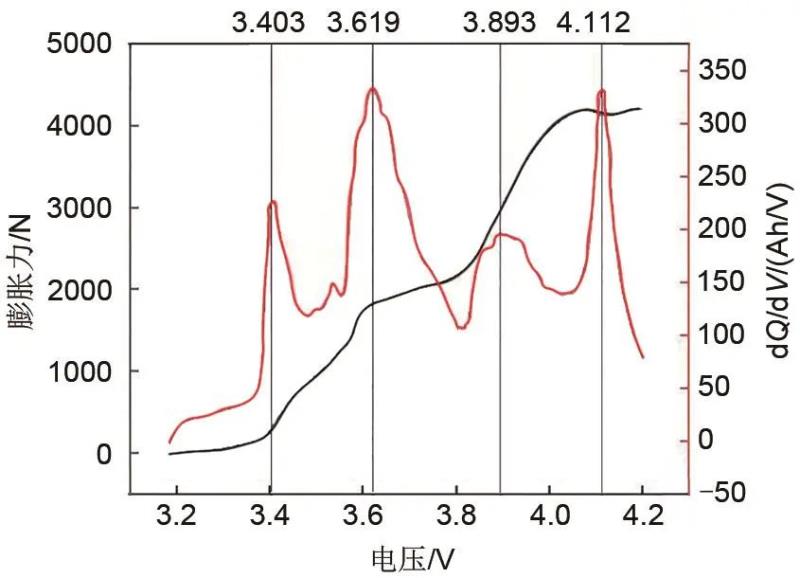

动力电池在25 ℃、0.05 C倍率充电过程中的dQ/dV和膨胀力曲线如图5所示,其共有四个波峰,每个波峰对应的电压分别为3.403、3.619、3.893和4.112 V。其中,波峰1和波峰3和石墨负极材料的相变有关;波峰4对应于NCM正极材料的相变过程;而波峰2可以归因于石墨负极和NCM正极的综合作用。由充电过程中容量和电压的关系图可知,四个波峰分别处于膨胀力增加的四个阶段内,即四个波峰依次对应膨胀力变化的四个阶段,波峰1对应阶段膨胀力的快速增加;波峰2对应阶段2膨胀力的缓慢增加;波峰3对应阶段3膨胀力的快速增加;波峰4对应阶段4膨胀力的缓慢波动。

图5 动力电池在25 ℃、0.05 C倍率充电过程中的dQ/dV和电压膨胀力曲线

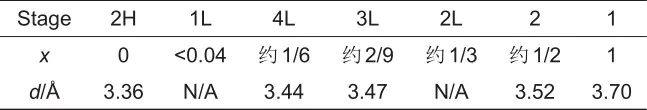

容量微分曲线中的每个波峰反映了正负极材料的不同相变,波峰对应的电压称为相变点。表3列出了石墨负极不同锂化程度LixC6对应的相及其对应的层间距,不同的层间距使得石墨负极的厚度不同,而动力电池充电过程中膨胀力的增加主要来自于负极厚度的增加。空电状态下石墨负极为2H相,随着充电过程的进行,逐渐发生相变,在波峰1处发生从1L→4L→3L的相变,此过程的石墨负极厚度增加较快,大约增加1.5%,进而导致膨胀力的快速增加。NCM正极材料在波峰2处较为稳定,收缩基本可忽略不计;而石墨会发生3L→2L→2的相变,且相变过程由于石墨层间距增加较小,石墨负极厚度增加也较小,所以此时膨胀力增加缓慢。波峰3处的石墨负极相变为2→1,此相变过程石墨负极厚度增加较快,大约增加1.2%,则对应的膨胀力也快速增加。波峰4对应于NCM正极材料的相变,此时的正极材料具有明显的收缩;此外,此时的负极材料为LiC6,锂在石墨层的排布由杂乱状态转为有序状态,石墨负极厚度增加较小,正负极的综合作用使得膨胀力处于缓慢波动阶段。

表3 动力电池在25 ℃、0.05 C、0.33 C、1 C倍率充电时膨胀力数据表

表4 不同锂化程度的石墨层状化合物:X是LixC6中的锂化程度,d为参考文献中的层间距

对动力电池充电过程中的dQ/dV曲线进行分析发现其四个波峰分别对应膨胀力增加的四个阶段,dQ/dV曲线的波峰反映了正负极材料的相变,不同的相变使得正负极材料厚度发生不同的变化。前期膨胀力的快速变化主要是由于石墨负极在不同充电深度时的相变,而在末期的缓慢波动则与正极材料的收缩和石墨负极排列状态的变化密切相关。

3 结论

通过测试动力电池在5 ℃、25 ℃、45 ℃环境温度下,以0.05 C倍率充电时膨胀力的变化规律,发现膨胀力具有相同的变化趋势,均是先快速增加、再缓慢增长、又快速增加、最后缓慢波动。动力电池在25 ℃时,膨胀力增加幅值相对最小,环境温度为5 ℃时,膨胀力增加幅值最大,这可能是由于锂离子在低温时的活性较低,堆积在石墨层表面,使得石墨层厚度增大。环境温度为45 ℃时具有较大的膨胀力可能是由于高温使得动力电池的体积膨胀,且高温使得SEI膜厚度增加,故具有更大的膨胀力。

通过测试动力电池在25 ℃环境温度下分别以0.05 C、0.33 C和1 C倍率恒流转恒压充电时膨胀力的变化规律,发现随着充电倍率的增加,膨胀力逐渐增加。这可能是由于大倍率充电时使得电池温度升高,且大倍率使得锂离子嵌入不充分,堆积在石墨负极表面,故具有更大的膨胀力。

由dQ/dV曲线分析证明了前期膨胀力的快速变化主要是由于石墨负极在不同充电深度时的相变,而在末期的缓慢波动则是由于正极材料的收缩和石墨负极排列状态的变化,进而从机理层面揭示了动力电池充电过程中膨胀力的变化特征。