中国储能网讯:要像印制海报一样“印刷”太阳能电池——能实现这一理想的是一种“涂布型”有机薄膜太阳能电池,日本理化学研究所创发分子功能研究组正在进行相关研发。但这种太阳能电池很难提高将光转化成电的转换效率,为解决这一问题,该研究组开发出了能够控制分子排列(配向)的半导体高分子材料。这次,该研究组的高级研究员尾坂格接受采访,介绍了所开发的半导体高分子的特点以及全球有机薄膜太阳能电池开发状况等信息。(采访人:大久保 聪、日经BP半导体调查,野泽哲生、《日经电子》)

——在有机薄膜太阳能电池上使用半导体高分子有什么好处?

尾坂:好处有好几个。首先,因为使用溶液制作涂布型元件很容易,因此能够简化印刷等制造工艺。使用低分子型有机半导体也能制作涂布型元件,但半导体高分子用于涂布型元件更容易。并且,使用半导体高分子制造的有机薄膜太阳能电池的耐热性更高。

而且,使用半导体高分子的话,在有机薄膜太阳能电池内受光激发产生的载流子更容易被电极提取。我们研发的有机薄膜太阳能电池采用的是“体异质结(Bulk Heterojunction)”结构,p型半导体采用我们开发的半导体高分子,n型半导体采用富勒烯材料,使二者相互渗透。p型半导体使用的材料分子越大,越容易形成载流子迁移的网络,载流子越不容易被封闭,因此转换效率就越容易提高。

——能够控制半导体高分子配向的现象是偶然发现的吗?

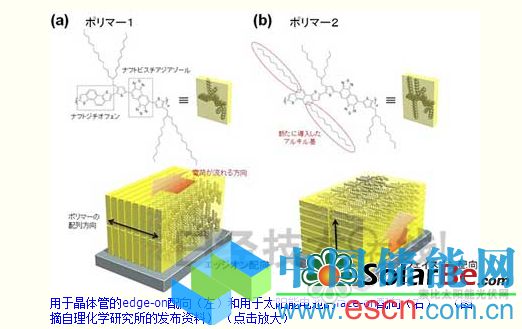

尾坂:我们把用于有机薄膜太阳能电池、使半导体高分子相对于基板横向层叠的排列方法称作“face-on(面朝上)”,而把用于有机晶体管、使半导体高分子纵向铺在基板上的配置方法称作“edge-on(边朝上)”。虽然现在可以分别制作出face-on和edge-on结构,不过最初却经历了多次失败。

我们并没有盲目开发材料。我们在以前用半导体高分子的几种材料进行研究的过程中,发现了“如果这样做的话,配向会变成这样”的现象,从而最终找出了半导体高分子的配向规律。这个规律并不是通过数值计算导出的,而是凭经验找到的。为了做成face-on而引入烷基也是基于经验。

——由Naphtho-dithiophene与Naphtho-bis-thiadiazole组成的半导体高分子在结晶时,分子呈edge-on排列,在该分子内的Naphtho-dithiophene中引入两个烷基,就会变成face-on。为什么会这样呢?

尾坂:结晶性越高的半导体高分子,越容易变成edge-on结构。这是因为,半导体高分子极力排斥与异质的基板接触,而半导体高分子分子之间却有着相互接触的倾向。引入烷基后,会阻碍分子的结晶化运动。

我们认为,在烷基作用下,分子间的相互作用减弱,排斥基板的力也会减弱。适当选择半导体高分子中引入的烷基的位置和密度,可以在不太影响高结晶性的同时改变配向。

——有人指出有机薄膜太阳能电池还不是很耐用,您怎么看?

尾坂:我们研发的有机薄膜太阳能电池比以前发布的产品都要出色。因为半导体高分子的结晶性高,有机薄膜太阳能电池的耐用性可通过提高有机半导体的结晶性来提高。耐用性跟结晶性是相关联的,可以通过提高半导体高分子晶体的刚性来降低受热和受光引起的劣化,还可以利用面向有机EL等开发的封装技术。

——全球都在热火朝天地研发有机薄膜太阳能电池,果真如此吗?

尾坂:这个领域确实发展得很快。最近一年,有很多研究小组都发布了转换效率很高的有机薄膜太阳能电池。2013年的时候,转换效率达到8%就可以说是很高了,但现在看来这并不算高。前段时间,我参加了在美国举行的学会“Materials Research Society”,会议上发布的有机薄膜太阳能电池达到8%转换效率的多得是,还有很多达到了9%。

以前,有了好的成果以后不会很快被其他研究组超越。但现在情况不同了,全球的开发热情都很高,开发速度非常快。

——美国对有机薄膜太阳能电池的期望值高不高?

尾坂:我个人看来,美国对有机薄膜太阳能电池的期望值比以前低了。大概因为页岩气革命使能源供应形势发生了变化。

虽说期望值降低,但研发的脚步并未放缓,反而在加快。据我推测,受页岩气革命影响,“有机薄膜太阳能电池研发费用可能会减少”这样的危机感在相关研发人员中增强,反而促使了研究速度进一步加快。

——您所在的研究组在有机薄膜太阳能电池方面制定了什么样的开发目标?

尾坂:转换效率达到12%是我们的一个目标。为了实现这个目标,希望1年后将现在已超过9%的转换效率提高到10%以上。(记者:大久保 聪,日经BP半导体调查)