中国储能网讯:“抢额度抢得很激烈。”一家“国字头”投资人对财新提起捷氢科技Pre-IPO轮融资情况时透露,当时收到了大约150份战略意向书,“连某石油央企的‘一把手’都去拜访他们。最终,十几家国资、产业资本和头部私募股权基金、风险投资基金分食了公司8.8亿元的融资份额”。

2022年6月28日,上汽集团旗下燃料电池业务主体捷氢科技发布IPO招股书,拟在科创板募资10.6亿元。这家成立于2018年的氢燃料电池企业,诞生四年来已完成五轮融资,上述上市前最后一轮私募融资完成于2021年9月,市场追捧热度超预期,投后整体估值约41.28亿元,约为公司2020年末净资产的9.6倍。

“有一个好爹”是捷氢科技受资本追捧的主因。氢燃料电池由于成本等因素,目前主要由财政补贴和政府采购支撑发展,市场化需求尚未爆发,上汽集团作为母公司,是稳定的下游订单来源。

捷氢科技在挑选财务投资人时,重点考量的也是资源而非资金。一家国资机构虽然只有5000万元的投资份额,却凭借为捷氢科技带去的700个订单,最终提升份额并获得了董事会席位。隐山资本负责人董中浪也对财新指出,隐山资本得以入局捷氢科技,是因其母公司普洛斯近年部署了规模庞大的分布式光伏项目,未来光伏制氢技术可与氢燃料电池形成战略协同。隐山资本最终获得了捷氢科技0.48%的股份。

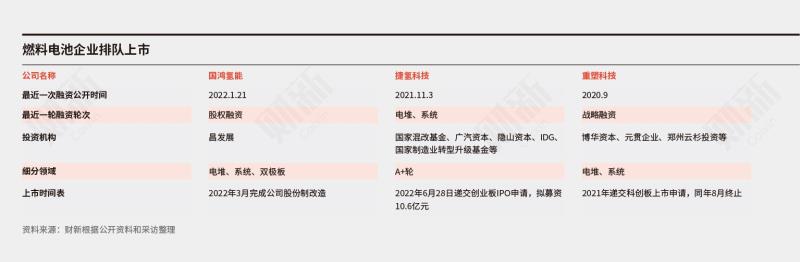

捷氢科技并非特例。目前,重塑科技、东岳氢能、国富氢能、上海治臻、国鸿氢能等氢能源电池厂商都完成了数轮融资,明确提出了上市计划,各家背后都有不同城市集群的政策扶持以及数十家各类投资机构。

尽管氢能产业链企业整体处于技术重投入、经营亏损的阶段,但一名风险投资机构投资人对财新指出,燃料电池车像是一个“未来市场”,当下之所以有大量机构入局,是因为短期之内,各类政策在引导、描摹出一个相对确定的市场,“大家盯的就是政策规划能释放出来多少市场需求”。

氢能作为一种零碳排放的二次能源,在中国提出“碳达峰、碳中和”目标后,获得了明确的政策支持。2022年3月,国家发改委公布了《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》(下称《规划》),首次将氢能定位为未来国家能源体系的重要组成部分和绿色能源转型载体,并计划在未来15年逐步建立完备的氢能产业体系。《规划》提出,2025年,中国的氢燃料电池车保有量要达到5万辆,在“十四五”期间扩张4倍。

各方都在押注氢燃料电池车复制电动车市场的成功。但就市场规模而言,氢车当前不及纯电动车市场的千分之一,市场预期氢车和氢燃料电池未来在长距离运输卡车等商用车领域先行突破。

目前,燃料电池低水平建设、产能过剩的虚火苗头已经出现。一些投资早期项目的机构已明确不再看单纯的燃料电池项目,而是跟随上述《规划》“探索氢能在工业、电力等多元领域的应用空间”,开始在可再生能源制氢、氢储能等领域布局。

催热融资竞赛

在氢能投资领域,燃料电池是最大的风口。根据清科研究院数据,2020年,氢能领域一级市场投资额23.35亿元,比2019年的13.43亿元几乎翻倍;到2021年,投资额升至38.27亿元。截至2022年4月,超过60%的氢能产业投资事件与燃料电池有关。

另据高工产研氢电研究所统计,2022年前五个月,未势能源、氢途科技、爱德曼氢能、国氢科技等八家燃料电池相关企业完成了亿元以上的融资,总融资额超过23亿元。

燃料电池之所以受到青睐,与产业成熟度相关,氢燃料电池车是目前产业基础相对较好的氢能细分领域。早在2001年,燃料电池车与纯电动、插电式混合动力车一同被列入国家“863计划”,拉开了中国学界、业界攻关燃料电池技术的序幕。此后20年,电池系统和关键部件的国产化占比逐步提升。

据香橙会研究院数据,2015年至2020年,一级市场共有179家机构参与燃料电池行业投资,其中产业投资机构126家,财务投资机构仅53家。雄韬股份(002733.SZ)、中石化资本以及“清华系”基金水木资本等几家与燃料电池业务较为协同的产业投资者,动作尤为频繁。而从2021年开始,财务投资者的活跃度明显提升,当年36家获得融资的氢能产业企业,有21家获得了财务投资。

国内氢燃料电池企业多为高校产学研孵化企业或海外技术引进转化。比如清华大学背景的“燃料电池第一股”亿华通(688339.SH),被市场认为是本轮氢能投资热之前最擅长资本运作的公司。2016年,亿华通收购了电堆技术公司上海神力科技后挂牌新三板,伴随订单增多,2019年市值近40亿元,于2020年8月转战科创板募资15.5亿元后,市值跃升至130亿元。

据海通证券研报,2021年,国内燃料电池汽车销量1586辆,亿华通一家销售了543辆,占比34%。但市场竞争逐步加剧,这一年,市场整体增长34.75%,亿华通同比仅增9.92%,市场占有率下滑。

资本正推动像亿华通这样的高校背景企业进入市场。2017年,上海交通大学孵化了电堆企业氢晨新能源科技有限公司,西南交通大学则设立了四川荣创新能动力系统有限公司。2021年,两家公司分别获得了A+轮和两轮股权融资。

一、二级市场的融资能力和速度,攸关企业的市场竞争地位。2015年成立的燃料电池企业重塑科技,到2019年融资六轮,估值18亿元。亿华通上市后,重塑科技以一个季度融一轮的速度追加资本投入,到2021年3月提交科创板上市申请时,按拟募资20.17亿元计算的公司估值达80亿元。但当年8月,重塑科技撤回IPO申请。此前,证监会曾就其关联交易、客户集中度过高等问题进行了两轮问询。

技术创业公司之外,还有一类企业通过并购合作,依靠技术转化实现国产化。国鸿氢能创始人马东生做钢铁出身,2013年成立燃料电池系统公司碧空氢能,主要依赖加拿大燃料电池头部企业巴拉德(ballard)授权的技术专利生产。2016年,国鸿氢能转向自主研发,到2022年3月公司完成股份制改造,筹备上市。据最近一次公开融资信息测算,投前估值超过45亿元。

传统电池制造商雄韬股份从2010年开始设立燃料电池相关子公司,进军该领域;汽车配件供应商潍柴动力(000338.SZ)则于2018年收购巴拉德,从而拓展出氢能业务;同年,长城汽车(601633.SH)收购上燃动力控股权,衍生出燃料电池公司未势能源,未势能源目前完成了A轮融资。

科尼尔全球合伙人、大中华区能源及高科技业务负责人滕勇告诉财新,从装机累计上市占有率来看,四家企业占据70%的市场份额,“国鸿氢能约占40%至50%,新源动力以及亿华通收购的神力科技各占12%,氢源科技占9%”。

入选工业和信息化部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(下称《推荐车型目录》)的次数,是业内衡量燃料电池厂商市场份额情况的另一个指标。滕勇称,从这一维度来看,亿华通、重塑科技、国鸿氢能、雄韬股份、潍柴动力分列行业前五。这些企业大多在2017年各地密集出台氢能产业规划之前入行,具有一定先发优势。

国家电投氢能科技公司(下称“国氢科技”)和上汽集团旗下捷氢科技进入市场相对较晚,但电池系统和电堆产品指标均处行业前列。业内判断,资本加持下,这两家公司大有后来居上的势头。

一名投资了多家氢能公司的头部私募基金投资人告诉财新,随着燃料电池系统集成和电堆生产技术自主化率提高,创投关注点逐渐向燃料电池领域的“卡脖子”原材料延伸。“三年前,中国的很多电堆、膜电极从加拿大进口,现在很大程度上实现了自主化,那我们就要再往上提升一层。”

膜电极是电堆的主要构成部件,所谓“卡脖子”原材料,主要指组成膜电极的质子交换膜、催化剂以及用作气体扩散层的碳纸。原材料品质直接关系到燃料电池的性能和寿命,基础化学功力则是燃料电池车产业链上最难迈过的技术门槛之一。“现在质子交换膜的优势企业是美国的戈尔(Gore),催化剂是日本的田中贵金属,碳纸是德国企业。我们投的中国企业就在做这三个国家的替代。”上述头部私募投资人对财新称。

产业投资机构也持类似投资逻辑,2022年3月,中石化资本恩泽基金总经理周雨萱在2022年中国电动汽车百人会论坛上介绍,其公司投资方向之一,即以燃料电池为切入点,向电池的上下游延伸,寻找电极、膜材料、催化剂等原材料领域的优质项目。

国氢科技是燃料电池原材料端突围的代表。国家电投在给财新的书面回复中介绍称,国氢科技已完成质子交换膜自主化产品的开发,量产产线也已建成应用;同时,初步完成了“卡脖子”最严重的原材料——碳纸的自主化开发,并开始建设产线,计划在2022年内解决这一瓶颈。国氢科技获得了16家机构10.8亿元的A+轮融资,为2021年氢能领域最大的单笔融资。

“过去几年,大家看到了原材料领域的市场机遇,投入比较多,部分环节的关键技术指标也在降低。但总体来说与国外一线企业相比仍有差距,可能还需要五到十年来追赶。”滕勇称。

据滕勇介绍,相对燃料电池系统和零部件企业来说,电池原材料行业的整体格局更小、更散。“目前也有相对成熟的企业,包括做催化剂的贵研铂业、做质子交换膜的东岳集团、做气体扩散层的通用氢能和国氢科技。”后三家企业为氢能创业公司,其中通用氢能拟被华电重工收购;东岳集团则在2020年10月开始上市辅导,计划冲刺科创板;国氢科技计划在2023年至2025年完成IPO。

政策力造“氢车蛋糕”

与动力电池发展初期类似,燃料电池也是典型的政策导向行业,但此轮政策的密集程度与力度,远超十余年前的政府示范项目,有效激发了市场热情。

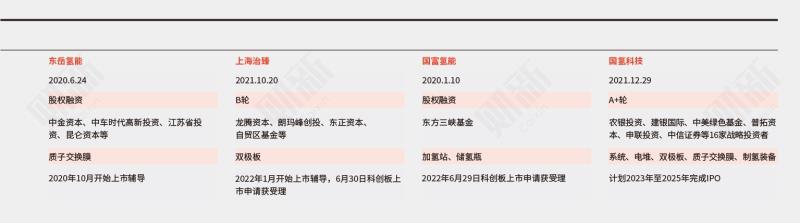

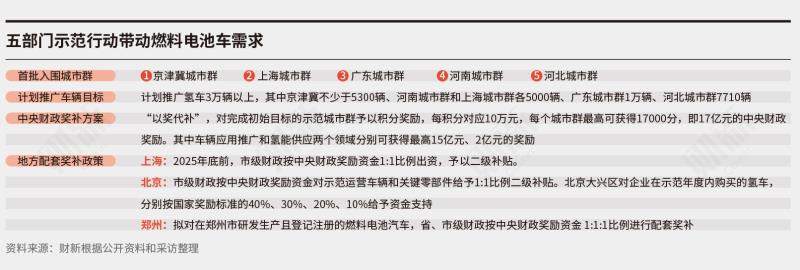

2020年9月,财政部等五部门发起燃料电池示范应用行动(下称“五部门示范行动”),京津冀、上海、广东、河南、河北等五个城市群入围首批试点,主要完成扩大车辆规模、攻克燃料电池核心技术、提升全产业链经济性、完善相关政策法规等任务。对于完成初始目标的示范城市群,中央财政予以事后奖励,每个城市群最多可获得17亿元的财政奖励。

中国科技部与联合国计划开发署自2003年起在北京、上海、佛山等八个城市陆续开展过燃料电池应用试点。相较而言,“五部门示范行动”进一步扩大了氢车使用范围。2021年9月至12月,五个首批试点城市群方案陆续获批,47个示范城市计划在2025年前推广应用车辆3万辆以上。这是市场短期内能看到的最大的“氢车蛋糕”。

与此同时,地方自主布局氢能产业的热情高涨。据国融证券统计,2021年,有29个省市制定了与燃料电池车相关的政策规划,其中包括没有入围国家奖补试点的城市,譬如成都、重庆、武汉。“各方热情高涨,最终能够落地的氢能应用场景,主要还是政策驱动的氢能公交车。”一家股权投资机构人士向财新感慨道。

据滕勇介绍,此前多年,国内80%以上的燃料电池车都是以政府采购的公交车为代表的客车。而从2021年下半年开始,燃料电池车应用场景显著丰富,自卸车、牵引车、环卫车、叉车等商用领域的车辆明显增加,客车比例总体下降,“目前公交客车和其他车型占比基本‘五五开’”。

乘用车领域已被锂电池拔得头筹,燃料电池车相较电动车的突出优势是加氢时间短、续航里程长,运输距离较长的商用场景是燃料电池的机会所在。因此,“五部门示范行动”向物流车等中远途、中重型商用车倾斜。上述《规划》更明确指出,未来燃料电池车应用的推进重点是中重型车辆。这也意味着,政策层意在港口、物流园区、工矿企业等非政府采购的商用场景,推动燃料电池车打开市场。

地方试点紧跟政策,上海首个示范年度计划推广1000辆车,其中仅210辆为小型乘用车和大型客车,其余79%为生鲜冷链、城际物流、重载物流等商用货车。

中国城市燃气氢能发展创新联盟秘书长赵吉诗对财新称,目前不少物流、工矿企业看到了燃料电池车在节能减排、能源转化效率等方面的优点,“但这些市场化领域很多是民营企业,要考虑赚不赚钱的问题”。他分析说,由于整车购置成本较高,且氢能基础设施尚未形成有效的网络,市场主体自发推广燃料电池汽车的动力仍然不足。

政府试图通过奖励和补贴,减少普通卡车和氢卡车的成本差。“五部门示范行动”车辆购置中央财政奖补总额共计7亿元,而北京、上海、郑州、鄂尔多斯等多个入围城市还出台了与“国家奖补”配套的地方奖补政策。例如在北京市大兴区,一辆示范达标的49万吨牵引车可获得来自国家、市、区三级奖补,示范期第一年,三级奖补比例为1∶1∶0.4,四年示范期累计达427.98万元,远高于该类车型约150万元左右的购置成本,还可覆盖部分运营成本。

五个城市群政策落地进度不一,赵吉诗透露,受益于北京冬奥会,京津冀城市群第一年度(2022年)的车辆推广任务截至目前完成约60%;但受今年疫情影响,上海和广东两大城市群的车辆推广目标完成进度仅在10%左右;河南、河北两个示范城市群在2021年12月获批,进展也相对较慢。“预计各城市群第一年度任务的完成情况可能都不会太乐观。”他说。

燃料电池头部企业和地方政府“强绑定”趋势明显。“几乎每个地方都会主推本地公司,比如亿华通在京津冀地区占优,北京冬奥会的大量订单就给它了;捷氢科技主要拿上海的订单;广东的订单给国鸿氢能多一些。”前述风险投资机构氢能方向投资人说。

单一客户结构难以保证企业业绩的持续增长。亿华通历年年报均提示客户集中度过高的经营风险:2021年,公司前五大客户带来的销售收入占总销售收入的84.16%。其中,对第一大客户北汽福田的销售额比重高达54.01%,主要订单是2022年北京冬奥会赛事服务车辆。重塑科技的客户集中度也备受质疑,2018年至2020年,重塑科技前五大客户占比分别为89.57%、87.18%、68.08%。

从中期来看,疫情影响下,各地财政收入形势普遍严峻,地方政府为燃料电池车埋单的能力越来越有限,“财政输血”模式的未来堪忧。

“氢燃料电池我们不投。”一名投资人向财新直言,其公司进入氢能产业链较晚,目前在燃料电池端看到的投资机会不多,只能将目光往上游原材料端延伸。另外,在下游需求主要来自政府的情况下,燃料电池行业的技术门槛被弱化,政府资源成为更重要的竞争力。“我们希望投资有技术含量的企业,而非一个更多靠政府关系资源推动的行业。”他说。

前述风险投资机构氢能投资人则告诉财新,很多投资机构已经不看单纯“攒系统”的公司了。“我们经常碰到一些项目,公司本身并不掌握核心技术,只是觉得自己有很强的政府关系,能拿到订单。但其实这类公司的产品同质化很严重,里面的电堆可能都是买的,对行业的进步完全没有帮助。”

产能过剩冒头

中国汽车工业协会数据显示,2016年至2019年,国内燃料电池车销量分别为629辆、1272辆、1527辆、2737辆,保持上涨态势。而到了2020年,新冠疫情突袭,加上当年行业进入补贴政策调整期——4月开始,“十城千辆”新能源汽车购置补贴暂停;9月,“五部门示范行动”方案对外公布,但未正式落地。多重因素影响下,2020年燃料电池车销量同比下滑53.07%至1497辆。

2021年,随着“五部门示范行动”落地,燃料电池车销量恢复至1586辆;进入2022年,这一数字继续上升,1月至5月售出燃料电池车935台,销量同比增加3.5倍。

对比来看,国内纯电动车同期销量达158.6万辆,燃料电池车的市场规模不及其千分之一。上述《规划》指出,一些地方盲目跟风、同质化竞争、低水平建设的苗头有所显现。“很多规划都不是以省为单位,而是以市,甚至是区为单位。供给一端已经出现产能过剩倾向。”一名市场人士感慨道。

一家头部风险投资机构新能源投资负责人指出,按照《规划》,到2025年,氢能源车辆的保有量是5万辆,但目前各地准备投产或宣布要做的项目已经远远超过这个目标。他分析,目前的氢能产业仍处于政策鼓励期,地方出于招商引资需求希望建厂投厂。因此未来还会继续出现大量投产情况。“先拉着大家上,上完之后再来规范。”

相对既有规划而言,燃料电池和上游原材料已然过剩。“2021年国内的燃料电池车销量仅1600辆左右,今年即便翻一番,也就几千辆的体量。如果看国内已建和在建电堆产能,可能到10万辆左右了。”滕勇称。

赵吉诗指出,对照实际需求看,从膜电极、双极板到气体扩散层,整个燃料电池产业链各环节都有过剩迹象。“按现在大家公布的已建好投产的产能情况来看,‘十四五’期间乐观预计的5万到10万辆燃料电池车所需的核心零部件,开足马力一年就能赶出来。”

产能过剩压力之下,价格战已起。2020年10月,国鸿氢能发布的鸿芯GI电堆产品给出最低1999元/千瓦的“战略合作价”,成为第一款价格低于2000元的电堆产品。一个月后,氢璞创能以新品1699元/千瓦的价格打破国鸿氢能的低价纪录。短短一周后,雄韬氢瑞公布的电堆产品报价低至1199元/千瓦。

燃料电池企业不计成本地打价格战,在一定程度上是为了吸引整车厂合作。赵吉诗指出,燃料电池系统、电堆等产品要想投放市场,必须先找到整车厂开发样车,并通过一系列性能评测、入选工信部《推荐车型目录》,而在这个过程中,整车厂往往处于强势地位。“燃料电池及系统供应商不仅要承担‘上公告’过程中的所有成本,还要在后续整车销售过程中优先保障整车厂的利润诉求。”

价格竞争的结果是企业毛利率压缩。亿华通财报显示,2019年至2021年,燃料电池系统销售均价从2019年的2万元/千瓦降至2021年四季度的9000元/千瓦,毛利率由47.2%降至40.44%。亿华通近年经营性现金流持续为负、亏损加剧,2019年至2021年,扣除非经常性损益后,分别净亏损1400万元、4000万元、1.78亿元。2022年2月,亿华通披露港股招股书,拟继续融资“输血”。

重塑科技、捷氢科技等其他有上市计划的燃料电池企业也无一盈利,全行业仍处于技术迭代的高投入期。2017年至2020年前三季度,重塑科技研发费用在2775.94万元至1.47亿元之间,占营业收入比例也由12.16%增至89.41%。此外,原材料进口依赖仍是大部分燃料电池系统厂商面对的问题,质子交换膜、氢气循环泵等零部件进口比例仍高,成本压缩不易。

电池之外还有什么?

燃料电池虚火渐显,交通以外的氢能应用场景,以及氢气制取、储运、氢储能等中上游环节,开始受到资本关注。这与产业政策的导向一致,《规划》明确提出,要丰富氢能应用场景,除了有序推进氢能在交通领域的示范应用,还要拓展在储能、分布式发电、工业等领域的应用。

可再生能源制氢(下称“绿氢”)被市场看好。实际上,在中国年产3000万吨的“氢能蛋糕”里,汽车用量仅占约1%。作为一种工业原料,氢气更多使用在合成氨、合成甲醇、炼化等工业领域。但一直以来,工业用氢以煤制氢、工业副产氢等产出过程中伴有碳排放的“灰氢”为主。

“碳中和、碳达峰”背景下,以绿氢替代灰氢是大势所趋。相较于燃料电池车这个“未来的故事”,绿氢在工业领域的应用前景确定性更强。“因为这是个既有市场。”前述风险投资机构氢能投资人说。

《规划》指出,绿氢将是未来发展的重点。到2025年,可再生能源制氢量每年达到10万吨至20万吨,成为氢能消费增量的重要部分。

大规模且廉价的绿氢制取技术尚不成熟。滕勇介绍说,目前绿氢成本约35元/千克,比工业副产氢10至15元/千克的成本高几倍。成本主要来自光伏和风电的用能成本和电解水制氢装备的成本。

目前最靠近市场的电解水制氢技术路线有三条,分别是碱性电解水(AWE)、质子交换膜电解水(PEM)、固体氧化物电解水(SOEC)。中国的碱性电解水技术处于全球第一梯队,但这种路线的电解效率较低,存在制备成本高、耗电量大等缺点;而后两种电解水制氢路线在全球都未实现大规模应用,涉及的基础原材料瓶颈尚待突破。

综合来看,中国制氢装备企业分三类:一类是老牌制氢企业,如被业内称为“老三家”的中船重工718所、苏州竞立、天津大陆。据招商证券研报测算,这三家公司在碱性电解水制氢设备领域占据了60%以上的市场份额;第二类是近年跨界入局的风电、光伏制造商和能源企业,具有代表性的有隆基氢能、阳光电源(300274.SZ)、国氢科技;第三类则是新兴的独立创业公司,例如深圳的瑞麟科技、山东的赛克赛斯、南通的安思卓。目前,中国制氢企业主要在碱性电解水、质子交换膜电解水两条技术路线上布局。

产业资本同样关注这一赛道。周雨萱透露,中石化恩泽基金也瞄准可再生能源制氢方向,目前对碱性电解水、质子交换膜电解水这两条技术路线均保持关注。2021年,中石化资本与康明斯集团1∶1合资成立了一家电解水制氢装备制造商,第一批产品预计在2023年下半年下线。此外,国氢科技也布局了制氢装备。国家电投对财新称,这样的布局思路是以业态培育、突破关键技术、推动产业发展为目的,主要看重中长期的战略目标。

2022年5月,电解水制氢催化技术产品研发商莒纳科技得到了来自联想之星的天使轮融资,融资金额未披露。现阶段,绿氢制取还未走向大规模应用,现有项目基本以示范为主,且以传统大型能源企业牵头居多。前述风险投资机构氢能方向投资人指出,这意味着绿氢的下游市场仍然离不开政府和国企。“怎么和这个领域的巨头玩在一起,对这些创业者来说是一个挑战。”

上述头部风险投资机构新能源投资负责人直言,从实践来看,老牌制氢企业和跨界入局的大厂更占拿单优势,因为它们具有规模化制造能力,且积累了一定的客户资源。比如2021年底,中石化在新疆库车启动建设全球在建最大的光伏制氢项目,总投资29.62亿元,投产后绿氢年产量可达2万吨。5月6日,该项目电解水制氢成套装置评标结果公示,入围的三家企业是苏州竞立、隆基氢能、中船重工718所。

但前述风险投资机构氢能投资人指出,绿氢领域的创业企业仍有机会,因为绿氢技术还处在早期阶段,大型能源制造商虽已切入市场,但并不具备技术优势,“氢能未来最重要的应用领域是储能”。

氢气能量密度高、可以长期存放,如果将难以消纳的可再生能源通过电解水氢气储存起来,有利于加大可再生能源的消纳力度,也有助于跨季节调峰。因此,政策层也将氢储能列为与抽水蓄能、电化学储能等并行推广的技术。《规划》提出,要开展氢储能在可再生能源消纳、电网调峰等应用场景的示范,探索培育“风光发电+氢储能”一体化应用新模式。

氢能产业链上,储运装备的技术瓶颈一直难以打破,是掣肘全产业链降本的一个关键因素。滕勇介绍称,目前相对成熟的储运企业包括中集安瑞科(03899.HK)、富瑞特装(300228.SZ)等,主要产品涉及运氢车辆、液氢容器、车载储氢瓶。2022年4月,从事氢气液化装置生产的中科富海低温科技有限公司完成B轮融资,投资方包括中石化资本、中化资本等15家机构。

上述头部风险投资机构新能源投资负责人认为,储运环节的投资机会不算多,因为氢气储运手段主要包括管道运氢、高压槽车运氢、液氢、合成氨运氢等几类,其中管道运氢涉及基础设施,创业公司和普通财务投资人难以参与。■

罗国平、卢羽桐、余聪对此文亦有贡献