中国储能网讯:随着新型电力系统建设及3060双碳战略的推进,储能技术,特别是压缩空气储能等大容量物理储能技术在新型电力系统中将扮演重要角色。在应用场景方面,压缩空气储能技术一方面可以通过电能存储与释放,实现夜间“风电出力高峰”与白天“电网负荷高峰”的双峰跨时空协同;另一方面,也可以通过参与电网调频服务,辅助新型电力系统的稳定运行。

在技术路线方面,以“压缩热利用为主导的无补燃型压缩空气储能技术路线”已得到大量经费支持,进入百兆瓦容量等级的示范阶段;南网科研院提出的喷射补燃压缩空气储能技术路线,在南方电网公司科技项目《高效压缩空气储能系统优化技术研究》资助下,已在推进试验平台建设及百兆瓦级喷射补燃压缩空气储能集成解决方案的研发,服务于新型电力系统建设对长时间、大容量、低成本及高效率储能场景的需求。

(来源:《南方能源建设》)

你听过压缩空气储能吗?压缩空气储能(Compressed-Air Energy Storage, CAES )是指在电网负荷低谷期将电能用于压缩空气,将空气高压密封在报废矿井、沉降的海底储气罐、山洞、过期油气井或新建储气井中,在电网负荷高峰期释放压缩空气推动汽轮机发电的储能方式。通俗来说就是在用电低谷时,将空气压缩储存于储气室中,将电能转化为空气能存储起来;在用电高峰时释放高压空气,带动发电机发电。

压缩空气储能将成大规模储能支柱

在双碳政策的强力推动下,新能源发电规模增速迅猛,在电力系统的出力占比日益提升。然而,以风电光伏为主的新能源出力存在天然的波动性和不可预测性,增加了电网运行的风险,容易出现连锁脱网。随着风电光伏占比的不断提升,“弃风”、“弃光”现象严重。电力系统对可靠、长时的电能需求日益旺盛。储能技术可以实现能量在时间和空间上的有序调控。大规模长时储能技术可以解决新能源发电的波动性和间歇性问题,实现发电侧的平滑出力;可以改善发电质量、用于削峰填谷等,是提高可再生能源消纳水平,实现未来可再生能源主体地位,达成双碳目标的重要技术。

根据能量类型的差异,储能技术可分为四类:化学储能、机械储能、热储能、电磁储能。一般认为,能够用于百兆瓦级及以上的大规模储能技术只有抽水蓄能和压缩空气储能两种方式。目前,抽水蓄能主导国内储能市场,由于其技术发展成熟、度电成本低、大容量等特点,短中期时间内仍将占据国内储能市场的主体地位。然而,抽水蓄能资源依赖性强,对地形、水源的要求高,开发周期长,该技术的应用存在较高的局限性,尤其是在一些水资源不足的省份,难以大规模发展抽水蓄能。因此,压缩空气储能(Compressed air energy storage,CAES)是继抽水储能之后最具发展潜力的GW级大规模物理储能技术,是解决“弃风”、“弃光”等新能源消纳问题的重要途经之一。

国家积极出台政策支持

压缩空气储能发展

压缩空气储能作为一种新型的储能技术,已经被写入国家“十四五”规划中。“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确指出在氢能与储能等前沿科技和产业变革领域,组织实施未来产业孵化与加速计划,谋划布局一批未来产业。其中提出要实施电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能等储能示范项目。2021年以来,国家出台多项政策支持加快压缩空气储能技术的研制,推动压缩空气储能商业化进程。各省市地区也出台促进压缩空气储能技术发展的政策支持。

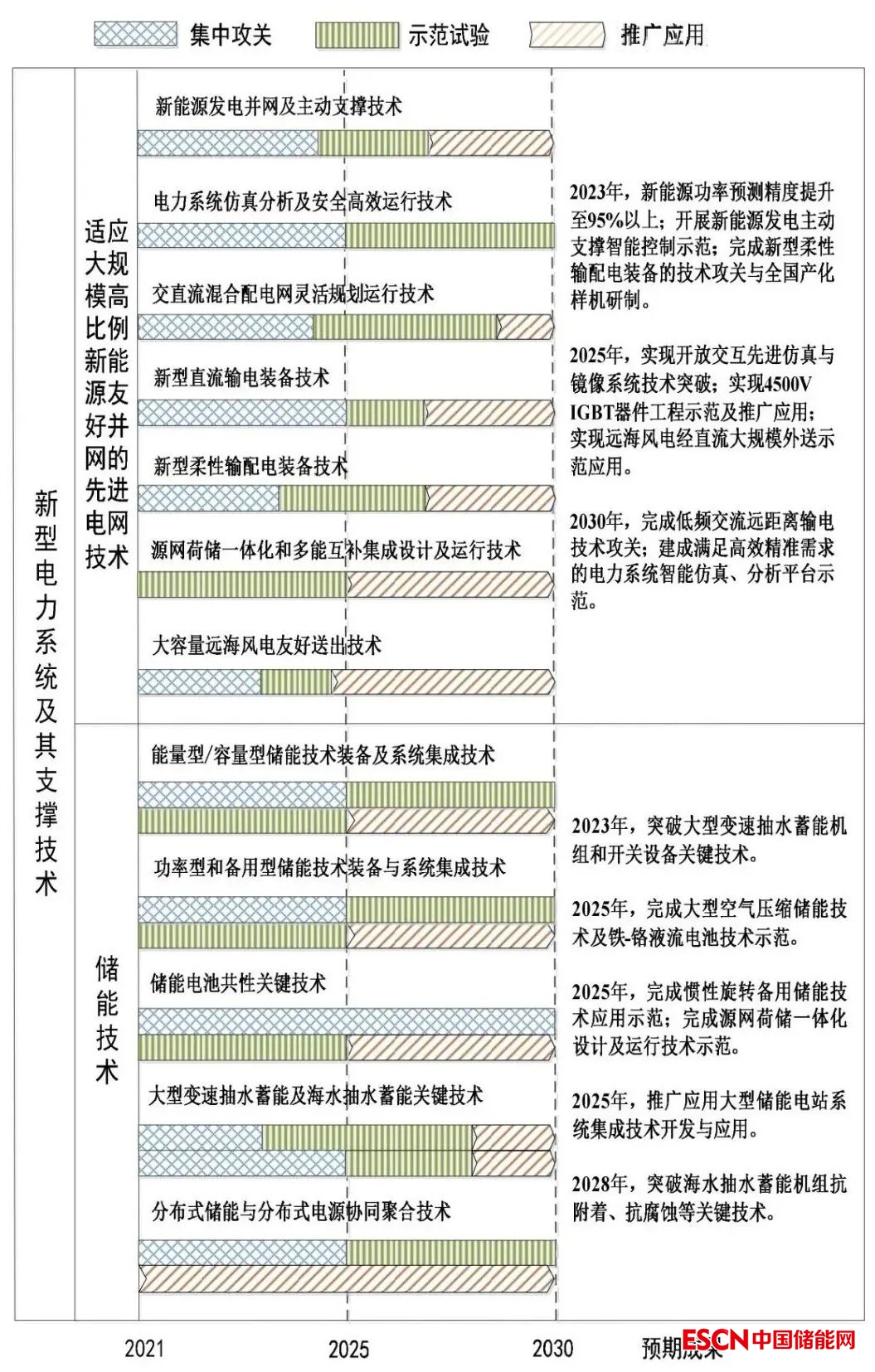

“十四五”能源领域科技创新规划

新型电力系统及其支撑技术(储能技术)

“2025年,完成大型空气压缩储能技术示范”

压缩空气储能前景展望

目前,全球最大规模350兆瓦盐穴压缩空气储能项目山东泰安2×300MW级压缩空气储能创新示范工程项目一期350MW机组开工,国际首套百兆瓦先进压缩空气储能国家示范项目在河北张家口顺利并网发电。据研究机构统计,截至 2022年 9 月,我国压缩空气储能在建/筹建装机量6.3GW,远高于我国现有累计装机182.5MW。2025 年我国新型储能装机将超 30GW,压缩空气储能装机量将占比为 23%。10月12日,青海省能源局印发《2022年青海省新能源开发建设方案》,规划压缩空气储能3.04~3.84GWh,占配套储能规划装机量 48%~60%。压缩空气储能已成为未来大型长时储能主流路线之一,规模和经济性将媲美抽水蓄能。