中国储能网讯:动力电池作为新能源汽车的核心部件,是汽车电动化转型的重要基础。近年来,随着新能源汽车的爆发式增长,产业链上的动力电池及材料产业快速发展,成为行业的超级“风口”。

数据显示,2021年我国锂电池市场规模为334GWh,同比增长110.9%,占全球的60%以上。锂电池正极材料、隔膜、电解液等关键材料增幅均接近或超过100%,全国锂电行业总产值突破6000亿元。

近日,工信部在“关于政协第十三届全国委员会第五次会议第00880号(工交邮电类115号)提案的答复”(以下简称复文)中这样表示,“我部等相关部门高度重视动力电池高质量发展,将从政策落实、技术攻关、推广应用等方面加强锂等金属资源保障。”

加快政策落实

今年9月,工信部等部门联合发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》,其中明确对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税,在行业支持政策的助力下,我国新能源汽车行业逐步进入全面的增速时期。

被誉为“白色石油”的锂金属由于质量轻、燃烧温度高,被广泛应用于新能源汽车动力电池的制造,因此,碳酸锂行业作为其产业链上游环节之一,将会受益于新能源产业发展,实现持续增长。

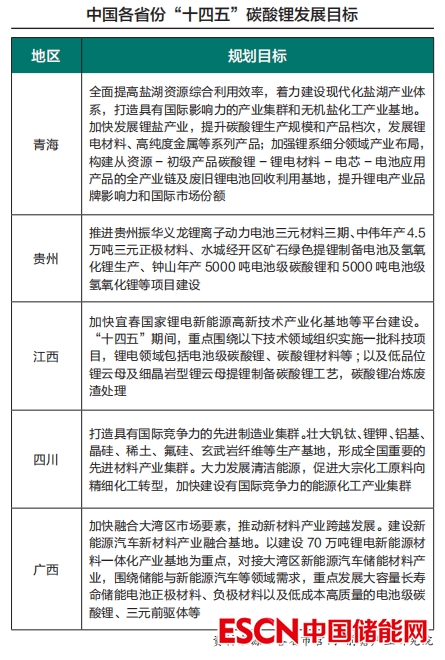

从我国碳酸锂行业的政策环境来看,国家给予了多方面的政策指导。根据国家“十四五”规划的发展方针,我国碳酸锂的发展方向契合加强产业基础能力建设,而国家推动传统制造业优化升级,开展绿色技术、智能化工厂等升级也可以极大地促进碳酸锂的生产制造和节能减排。同时,我国对于新兴产业如新能源汽车等主张发展壮大其产业,作为碳酸锂的相关产业将使行业整体受益。

碳酸锂行业政策及环境显示,锂资源充分的省份开始围绕上游资源打造产业基地,拉动上下游产业联动。例如,在《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》中,国家发改委鼓励云南、青海等地发展碳酸锂产业。在最新的《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》中提到,我国鼓励外资参与盐湖资源的开发利用。

去年12月,工业和信息化部、科学技术部、自然资源部印发《“十四五”原材料工业发展规划》(简称《规划》)。《规划》将盐湖锂资源高效利用列入技术创新重点方向,推动锂等原材料工业高质量发展。

总体来看,我国的碳酸锂行业发展至今已经有几十年的时间,在国家政策的一系列支持和鼓励下,行业发展迅速并且市场规模也持续扩大。

公开数据显示,“十三 五”以来,我国累计投入近1.4亿元推动价值近27亿元的高性能三元正极材料、钴酸锂、六氟磷酸锂、锂电池隔膜材料等新材料产品进入初期市场。

支持技术攻关

国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中明确要求实施动力电池技术突破行动,开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究,加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池短板技术攻关,加快固态动力电池技术研发及产业化。

其实,20世纪末,我国碳酸锂行业产业化程度还比较低。但随着国家对于盐湖资源的重视,我国碳酸锂生产技术不断进步,产业已开始进入大规模、高品质发展。

10月14日,工信部公布的“2022年7-8月全国锂离子电池行业运行情况”显示,7-8月,我国锂离子电池行业持续快速增长,其中一阶材料环节,7-8月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别超过30万吨、23.0万吨、20.0亿平方米、14.5万吨,同比增长均超过60%;二阶材料环节,7-8月电池级碳酸锂、氢氧化锂产量分别达6.1万吨、3.4万吨。

工信部复文中指出,将支持开展高安全高比能量正极材料产业化攻关,提升高端材料配方优化设计、工艺过程控制能力。

据了解,以锂离子电池制造为核心业务的万向一二三股份公司(以下简称万向123)主导的“高比能高安全性电池关键材料研发及产业化”项目,就是围绕“高容量长寿命正负极材料”“高离子电导复合电解质膜设计与可控制造技术”“高比能高安全性动力电池设计与制造”三大课题,开展富锂三元正极材料和硅碳复合负极材料的制备和改性研究、高离子电导无机-有机复合电解质的成膜技术研究的。

万向123透露,项目旨在实现高电压富锂三元正极材料和石墨烯复合氧化亚硅负极材料的产业化、350Wh/kg动力电池0.5GWh制造能力的目标,为项目研发及下游动力电池企业开发新型高能量密度动力锂电池提供新一代材料技术解决方案。

中国类似万向123企业不断深耕原材料技术攻关的还有很多。前瞻产业研究院最新数据显示,全球碳酸锂技术处于成熟期。

在专利类型方面,目前全球有约7.7万项碳酸锂专利为发明专利,占全球碳酸锂专利申请数量最多,为98.5%。碳酸锂实用新型专利和外观设计型碳酸锂专利数量分别为1164项和30项,分别占全球碳酸锂专利申请数量的1.46%和0.04%。

从技术构成来看,目前“H01M4 电极〔2〕”的专利申请数量最多,为21437项,占前十大专利类别申请量的35.13%;其次是“H01M10二次电池及其制造”,专利申请量为18277项,占前十大专利类别申请量的29.95%。

加强推广应用

政策保障加持、关键技术攻关后,电池配备新材料必然要走向推广应用。

工信部复文指出,将通过重点新材料首批次应用保险补偿政策,支持电池用新材料推广应用。

其实,在今年1月份,工信部、银保监会就联合印发通知,部署开展2021年度重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作。明确了生产《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》内新材料产品,且应用于新能源和智能网联汽车等13条重点产业链,并于2021年1月1日至2021年12月31日期间投保重点新材料首批次应用综合保险的企业,符合首批次保险补偿工作相关要求,可提出保费补贴申请。

江西省在“重点新材料应用保险补偿政策”方面走在了前面。

10月,江西省人民政府印发《关于做优做强江西省锂电新能源产业的若干政策措施》。《措施》从锂电企业比较关注的锂矿资源保障、资金支持及用地、用能、用电、用气等要素保障提出了有力举措,尤其是着眼于重大项目的招引、推动企业科技创新、加大投融资扶持力度、统筹推进产业健康发展等方面,推出十条“干货”举措。《措施》指出,对锂电池关键材料、高性能动力型、储能型锂离子电池生产企业,通过省重点创新产业化升级工程项目,采用股权质押等方式择优予以重点支持,单个项目给予1000万-2000万元。

对列入江西省推广应用范围的首批次重点新材料锂电企业按不低于保单费用60%的比例实施保险补偿,单个企业获批的保险补偿累计金额不超过100万元。

此外,文件还指出,设立不少于50亿元的锂电新能源产业发展专项子基金,通过股权投资等方式重点支持和引进一批具有带动性、支撑性和引领性的锂电重大项目落地建设。