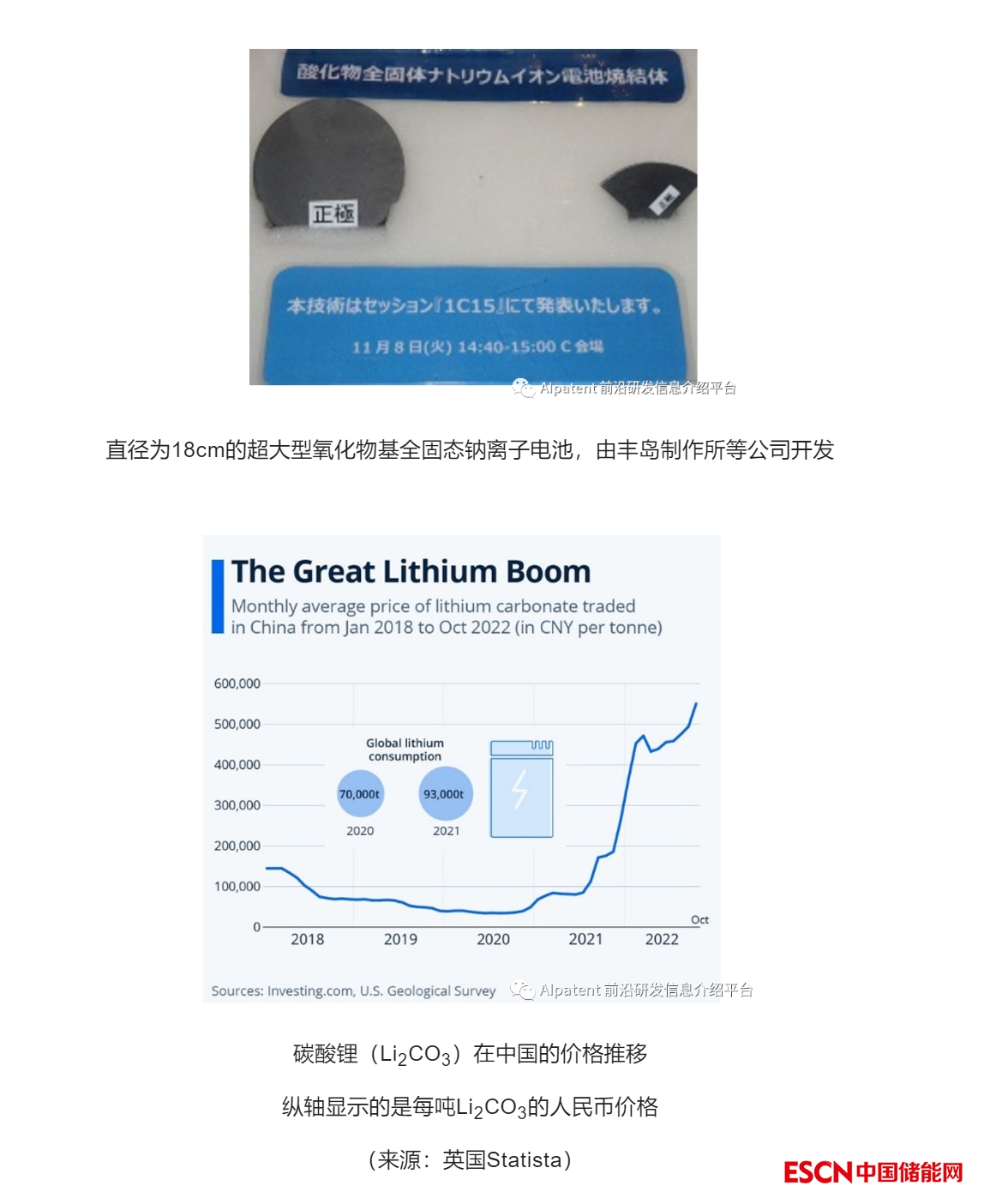

中国储能网讯:日本第63届日本电池研讨会研讨会上最为引人注目的是钠(Na)离子电池(NIB)的发展。其背景源于中国和欧洲的锂(Li)离子可充电电池(LIB)生产扩大势头迅猛,致使Li供不应求,结果导致碳酸锂的期货价格飙升至2020年价格的10倍以上,且预期仍会持续上升(图1)。碳酸锂的价格飙升曾在2017年前后发生过一次,然而与本次相比,当年的涨价不值一提。本次碳酸锂价格居高不下,对未来的LIB价格将会带来巨大影响。

鉴于以上背景,研发工作转向NIB便显得十分自然。NIB基于Na,这是几乎取之不尽、用之不竭的资源,在地球上任何地方都能廉价购入。

日本研究的3个空白领域

而另一方面,电池研讨会上也出现了几个令笔者担忧之处。除了NIB以外,日本电池研发的方向已明显偏离了近期的全球技术趋势。

具体而言,目前全球电池发展趋势有三大方向,即(1)无阳极电池,(2)磷酸锰铁锂(LMFP)基LIB,(3)同时采用两种电池的“双化学电池”,而日本在这三个领域的研究发表寥寥无几。关于(1)和(2)的演讲屈指可数,其中一个还是由台湾的制造商所发表的。关于(3)则更是几近于零,非要算的话,(2)的发表当中有一篇是将三元系Ni-Mn-Co(NMC)材料与LMFP在材料层面上进行混合的尝试,勉强可以算上。

低成本生产超高能量密度电池成为可能

(1)是一种高能量密度的可充电电池,直接采用金属Li或金属Na等高纯度金属作为负极。之所以被称为“无阳极”,是因为该电池在生产过程中,阳极几乎只有集流体,而活性物质Li和Na只存在于阴极材料和电解液中。换言之,这种电池是在完全放电的状态下制造的,阳极只有在电池充电后才会形成。

其原因在于金属Li和金属Na均具备高度反应性,难以处理。“无阳极”之外的一般制造方法均需要高水平的干燥室,而无阳极电池的Li和Na是以离子形式存在于材料中的,因此不需要如此大规模的设备,而且阳极部分除了集流体以外均无需制造,大大降低了生产成本。举个例子,金属Na属于危险金属,然而食盐(NaCl)却十分安全,由此便可理解二者间的区别。

但一般而言,无阳极电池存在充放电循环寿命较短的问题。无阳极电池没有额外的Li,因此当一部分Li在反复充放电循环后,无法再作为活性材料发挥作用,电池容量就会减少。无阳极电池还存在一个老生常谈的问题,即枝晶(dendrite)问题。

据了解,美国的几家初创企业多年来一直致力于解决上述问题,最近电池的循环特性似乎有了明显改善。与之相比,日本的开发仅限于少数研究室,且才刚刚起步,仍处于基础研究阶段。

CATL领跑LFP技术

(2)当中的LMFP基LIB(以下简称LMFP)正逐渐成为主流,特别是在中国。该技术旨在通过用锰(Mn)取代磷酸铁锂(LFP)系LIB当中的部分铁(Fe)原子,改善LFP一直存在的能量密度低的问题。引领该技术开发的,正是中国的宁德时代新能源科技(CATL)。宁德时代正以LFP横扫电动汽车(EV)蓄电池市场,而且其下一代技术也马上就要实现应用。

除了宁德时代,中国的比亚迪和国轩高科也正积极进行LMFP的研发。然而,要改善LMFP的充放电循环特性也并非易事。比亚迪在2013年最先开始研发,却在2016年实质上中止了研发。

而在2022年,宁德时代宣布将最早在年底实现LMFP的改进版“LxMP”或“M3P”电池的实用化。曾经一度有传言说美国特斯拉的新车型“ModelY”将采用M3P电池,但后来该传言被否认。还有一种观点认为,M3P并非简单的LMFP,而是与NMC基正极混合而成。CATL很少主动透露该技术的细节,而这一“谜团”却反而在中美等国成为热议话题。或许正是这一点促使比亚迪全面恢复了LMFP研发。

CATL称,M3P的价格范围将与现有LFP基本持平,而其重量能量密度将从LFP的约180Wh/kg提升至约210Wh/kg。宁德时代如今已经引领了电动车蓄电池市场,如果在这项研发上再领先于日本,那么日本制造商就更难以望其项背。

采用2种电池的“混合动力”汽车登场

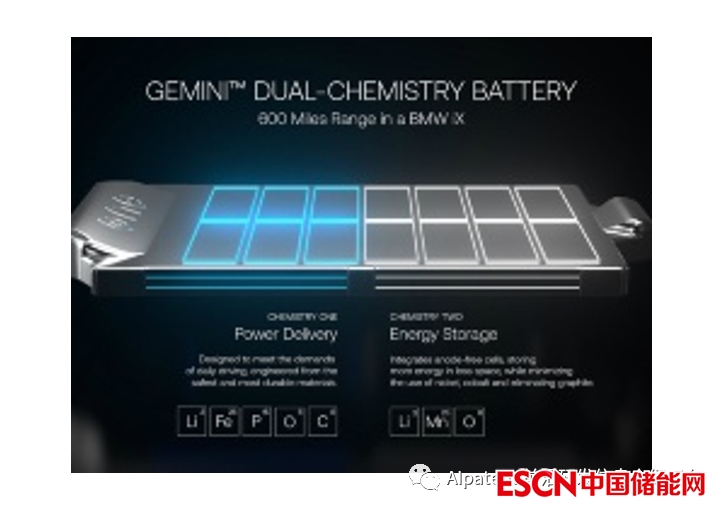

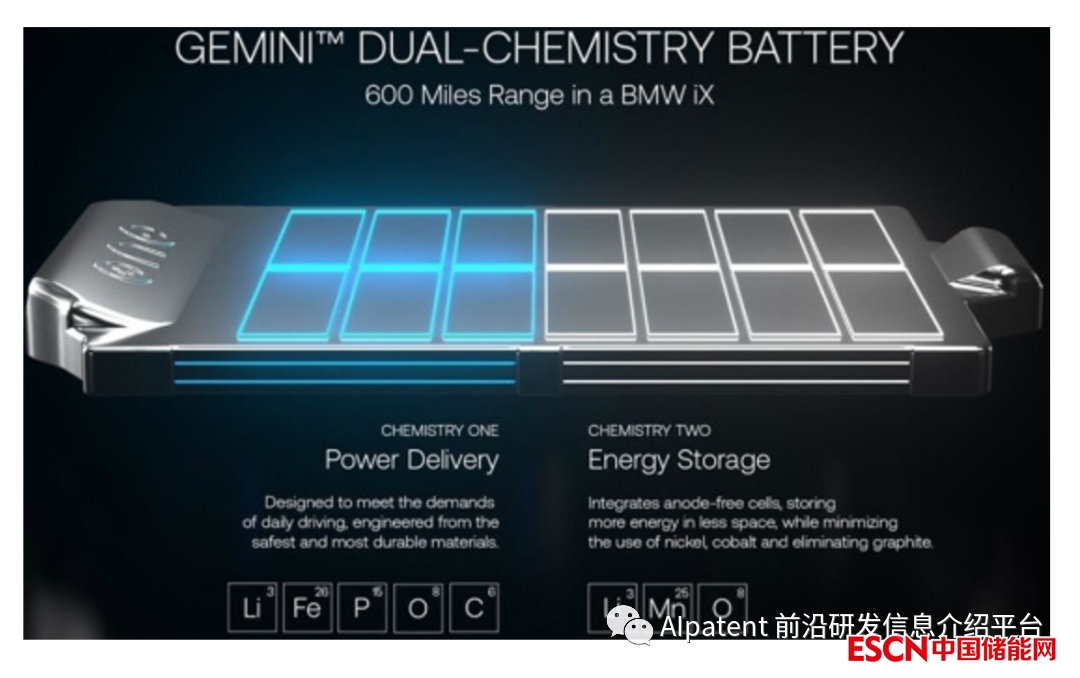

对于最后的(3)战略,宁德时代同样在积极推进,而美国的一些初创企业中也出现了将(1)的无阳极电池与LFP相结合的案例。这正是美国OurNextEnergy(ONE)公司的战略,该公司也在和德国宝马展开合作。

美国初创企业ONE与宝马开展双电池系统示范试验

ONE在一辆电动车上搭载了LFP和无阳极Mn基LIB两种电池,后者在将镍(Ni)和钴(Co)的用量压缩到最低的情况下,实现了超过1000Wh/L的高能量密度。该汽车在日常通勤和城市驾驶时主要使用LFP,而在长途驾驶等少数情况下则同时使用无阳极电池。

ONE的“双化学”车载电池组

据称其续航距离为600英里(约1000km)

(来源:OurNextEnergy)

这样做的好处在于,日常情况下可以不使用无阳极电池,以维持其充放电循环特性,如此一来就可以大幅降低对电池循环次数的要求。

一般情况下,蓄电池很难同时实现高充放电循环特性与高能量密度。既然如此,不如各显其能,同时安装循环特性优良的LFP和能量密度更高的无阳极电池,并根据具体目的分别使用。

预计这种“混合动力”电动车的数量未来将会迅速增加。

当然,一味追随趋势变化也绝非良策。日本电池讨论会毕竟只是学术研究的发布场所,没有上述技术的应用案例发表或许也不足为奇。但如果连制造商都与全球趋势脱节,那么日本电池技术的未来或将走向至暗时刻。