中国储能网讯:近日,大连化物所储能技术研究部(DNL17)李先锋研究员和张长昆研究员团队在水系有机液流电池研究方面取得新进展。团队通过电化学—原位/离位核磁共振和电子自旋共振方法,揭示了电池实际工况中对亚甲基蓝(Methylene Blue,MB)分子的稳定化机理。研究发现,中间态自由基和还原态的稳定性对MB分子氧化还原反应可逆性和空气耐久性起到了至关重要的作用。团队并基于此类分子,开发出千瓦级的水系有机液流电池电堆,为水系有机液流电池的实用化提供了重要参考。

液流电池(FBs)具有安全性高和效率高等优势,在大规模储能领域受到了广泛关注。水系有机液流电池因其活性电对为通过有机合成或从自然界中提取的有机小分子,具有结构可调性强、环境友好等优势,受到越来越多研究人员的关注。但是,目前绝大多数有机分子在空气中易被氧化,进而造成容量的不可逆衰减。因此,开发空气稳定的高性能有机活性分子材料对有机液流电池的研究具有重要的意义。

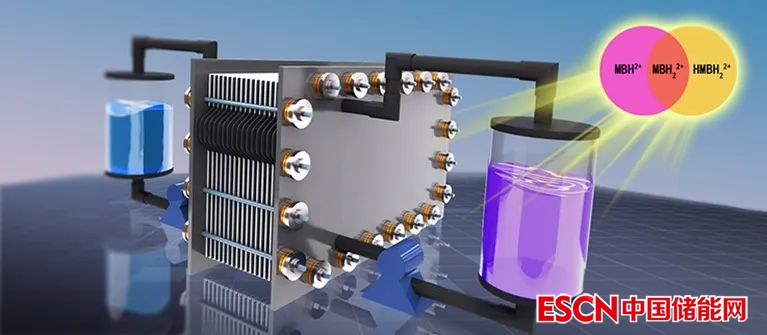

本工作中,团队通过研究电解液中的不同组分间的相互作用,实现了电解液组分优化,大幅度提高了电池容量。团队通过电化学—原位核磁共振技术发现,MB分子在电池运行时会发生归中反应生成自由基态;电子自旋共振技术和理论计算结果表明,自由基态和还原态在空气中的稳定是该分子电化学反应高度可逆和结构稳定的重要原因。为了进一步验证MB分子在有机液流电池中应用的可行性,团队组装了10节1000cm2的有机液流电池电堆,电堆的瞬时放电功率超过了1kW,并连续运行32天,容量几乎没有衰减。此外,团队还对MB电解液在高温70℃进行了加速寿命衰减测试,并分析了其可能的衰减机理。该项研究不仅阐释了有机活性分子的耐氧化机理,为分子的设计提供重要参考;而且开发的千瓦级电堆有望为水系有机液流电池从实验室走向实用化提供良好的借鉴。

相关成果以“Insight into Air-stable Methylene Blue Catholyte towards kW-scale Practical Aqueous Organic Flow Batteries”为题,于近日发表在《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science)上。该工作的第一作者是大连化物所DNL17联合培养研究生张永辉,上述工作得到国家自然科学基金、中科院国际合作项目、国家重点研发计划等项目的支持。(文/图 张长昆、张永辉)