中国储能网讯:中煤集团消息,鄂能化公司液态阳光示范项目绿氢指标于1月4日获内蒙古自治区能源局批复。该项目包括风光发电、电解水制氢和二氧化碳加氢制甲醇三个单元,所用电量95%以上为新能源发电,所用二氧化碳经煤化工废气捕集而来,从本质上保证了项目的“绿色”。该项目的成功示范,将为新能源和煤化工行业耦合发展提供全新路径。制储氢电解水制氢产能为2.1万吨/年。

1月4日,内蒙古自治区能源局发布关于实施15个风光制氢一体化示范项目的通知。

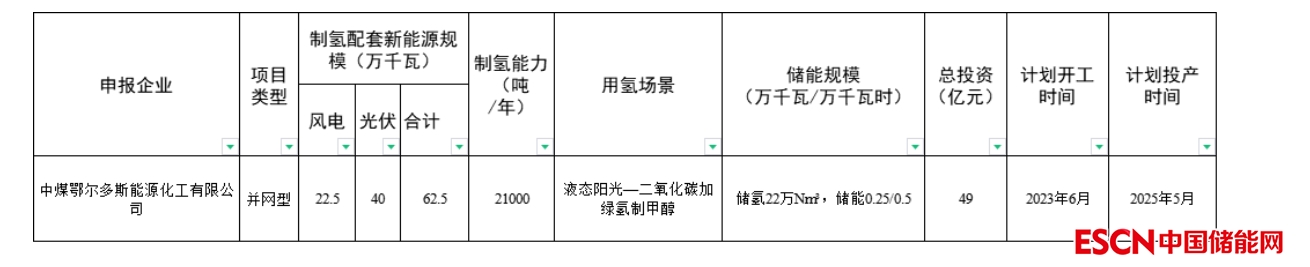

具备实施条件的项目15个(4个离网型,11个并网型),配套新能源规模631.2万千瓦(其中风电473.2万千瓦,光伏158万千瓦),制氢能力28.2万吨/年,总投资495.8亿元。

清单中包含:中煤鄂尔多斯能源化工有限公司10万吨/年液态阳光——二氧化碳加绿氢制甲醇技术示范项目

项目位于内蒙古鄂尔多斯市乌审旗区域内,是中煤集团联合中国科学院大连化学物理研究所启动的全球第一个液态阳光技术大规模工业化示范项目。项目主要包括新能源风光发电、电解水制储氢(包含电化学储能)、绿色甲醇合成等三部分。

项目整体规模装机总容量625MW,光伏发电400MW(交流侧)、风力发电225MW:同期建设一座220kV升压站,通过1回220kV线路送到制氢站220kV降压站;降压站拟一回220kV线路接入地方电网,在图忽岱220kv变电站220kV侧并网;

制储氢电解水制氢产能为2.1万吨/年,总制氢能力46200Nm3/h,储氢规模为22万Nm3;电化学储能建设2.5MW/5MWh电化学储能。

下游配套建设15万吨/年二氧化碳精制装置,10万吨/年绿色甲醇合成装置及配套的公用工程部分。

项目采用中国科学院大连化学物理研究所开发的液态阳光技术。

液态阳光(二氧化碳加氢制甲醇技术)是指利用可再生能源如太阳能/风能/水能等发电,进而电解水产氢,用可再生能源产生的氢气与二氧化碳反应生成甲醇,从而把可再生能源的能量存储在液体燃料甲醇中,同时实现二氧化碳减排。该技术是煤制甲醇、合成氨等煤化工领域,以及火力发电、钢铁、水泥等行业二氧化碳减排的有效手段。

图片中煤鄂尔多斯能源化工有限公司成立于2011年6月8日,是中国中煤能源股份有限公司所属的全资子公司。公司已建成一期图克化肥项目:年产100万吨合成氨、175万吨尿素,于2014年2月1日打通全流程;二期年产100万吨合成气制甲醇技术改造项目,已于2021年4月30日正式投料试车,目前运行平稳。

在碳达峰碳中和背景下,绿电和绿氢的大规模应用为煤化工、石油化工和天然气化工行业碳减排提供了有效途径。相应地,化工行业大规模应用绿电和绿氢,也为风电和光伏产业链,电解水制氢技术与设备及氢储运行业带来了巨大的市场机会。

2022年2月,国家《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》提出,乙烯行业要加强应用绿电的裂解炉装备及配套技术开发;氯碱行业加强储氢燃料电池发电集成装置研发和应用,探索氯碱-氢能-绿电自用新模式;煤化工行业推动绿氢与煤化工项目耦合;合成氨行业优化原料结构,增加绿氢原料比例。

2022年4月,国家《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》要求,大宗产品单位能耗和碳排放明显下降,推动用能设施电气化改造,鼓励石化化工企业因地制宜、合理有序开发利用绿氢,推进炼化、煤化工与绿电、绿氢等产业耦合示范。

行业领军企业正在大力推进绿电、绿氢与化工耦合发展。2022年2月,中国石油第一个全部使用绿电的化工项目——吉林石化公司转型升级项目启动,其中120万吨/年乙烯装置于2022年11月开工建设。2022年5月,巴斯夫与博枫签署为期25年的固定价格可再生能源电力采购协议,博枫将为巴斯夫建造专属光伏电站和风电场,使巴斯夫总投资100亿欧元的湛江一体化基地在2025年实现100%采用可再生能源电力。

以绿电制绿氢代替化石能源制氢已是大势所趋。2022年11月,中国石化首个兆瓦级绿氢示范项目在中原油田中交;中国石化还计划在内蒙古乌兰察布建设绿电制氢项目,并通过400公里的管道将10万吨/年氢气输送至燕山石化。2022年,内蒙古宝丰推进一期260万吨/年煤制烯烃和40万吨/年绿氢制烯烃项目,结合配套的风光制氢一体化装置,实现绿电、绿氧、绿氢与煤制烯烃耦合碳减排。