中国储能网讯:发电是电力产生的源头。不同的发电方式在我国的能源结构中有着不同的定位。

煤电对保障我国电力供应发挥着“压舱石”的重要作用。

为实现“双碳”目标,新能源逐步成为绿色电力供应的主力军,为系统提供可靠电力支撑。

火力发电

火力发电是最早得到实际应用的发电方式。在世界电源构成中,火力发电历来占有较高的比例,20世纪90年代以来一直保持在50%以上。作为煤炭大国,煤电对保障我国电力供应发挥着至关重要的作用。

火电厂示意图

火力发电的蒸汽参数随单机容量的发展不断提高,对火力发电厂烟气中的烟尘、二氧化疏、氮氧化物等大气污染物的污染物治理措施不断加强。

中国积极推动煤炭清洁高效利用,大力实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造(“三改联动”)。

火力发电原理能量转换流程图

近年来,碳捕集、利用与封存(CCUS)技术被认为是能够降低二氧化碳浓度、减少关键领域碳排放的有效技术手段,得到国际社会广泛关注,“煤电+CCUS”是推动实现煤炭清洁高效利用的重要技术手段。

2021年,全球CCUS项目增长势头强劲,世界范围内CCUS项目捕集能力从2020年年底的7500万吨/年上升到2021年9月的11100万吨/年,增长了48%。

6月2日,亚洲最大火电碳捕集、利用与封存(CCUS)项目——国家能源集团江苏泰州电厂项目正式投产。该项目每年可捕集50万吨二氧化碳,所捕集到的二氧化碳将广泛应用于工业、食品业等领域,实现资源再利用。泰州电厂CCUS项目二氧化碳捕集率超90%,产出干基二氧化碳纯度超99%,具备环保价值和商业示范意义。

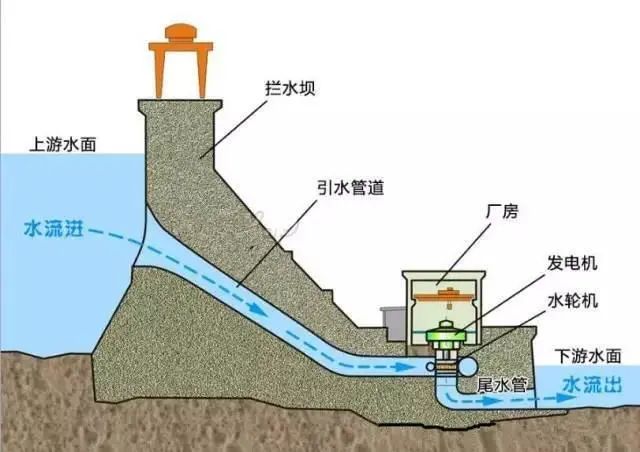

水力发电

水电站示意图

2022年12月,白鹤滩水电站全部机组投产发电。该水电站左右岸各装有8台全球最大百万千瓦水轮发电机组,总装机容量1600万千瓦,实现了我国高端装备制造的重大突破。

核能发电

核能发电流程图。

我国在稳步推进核电建设的同时,自主创新能力也显著增强。蓝皮书显示,“华龙一号”机组陆续投运,标志着我国实现了由二代向自主三代核电技术的全面跨越,同时,高温气冷堆、小型堆、聚变堆等一批代表着当今先进水平的核能工程也取得重大进展。

新能源发电

新能源包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、核聚变能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出来的生物燃料和氢所产生的能量。

2023年以来,中国持续推进大型风电光伏基地建设、重大水电项目和抽水蓄能建设,可再生能源发展实现良好开局。

今年以来,中国持续推进大型风电光伏基地建设。截至目前,第一批9705万千瓦基地项目已全面开工,项目并网工作正在积极推进,力争于今年年底前全部建成并网投产,第二批基地项目已陆续开工建设,第三批基地项目清单近期已正式印发实施。

为更好支持绿色能源发展,我国坚持集中式与分布式并举,在积极推进大型基地建设的同时,组织开展“千家万户沐光行动”“千乡万村驭风行动”。

2023年,国家能源局发布的《关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》提出,结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设,尽快落地一批光热发电项目。截至2022年年底,我国并网发电光热发电示范项目共9个,总容量55万千瓦。

在新能源装备技术方面,我国单机容量16兆瓦全系列风电机组成功下线,晶体硅光伏电池转换效率创造26.8%的世界纪录。