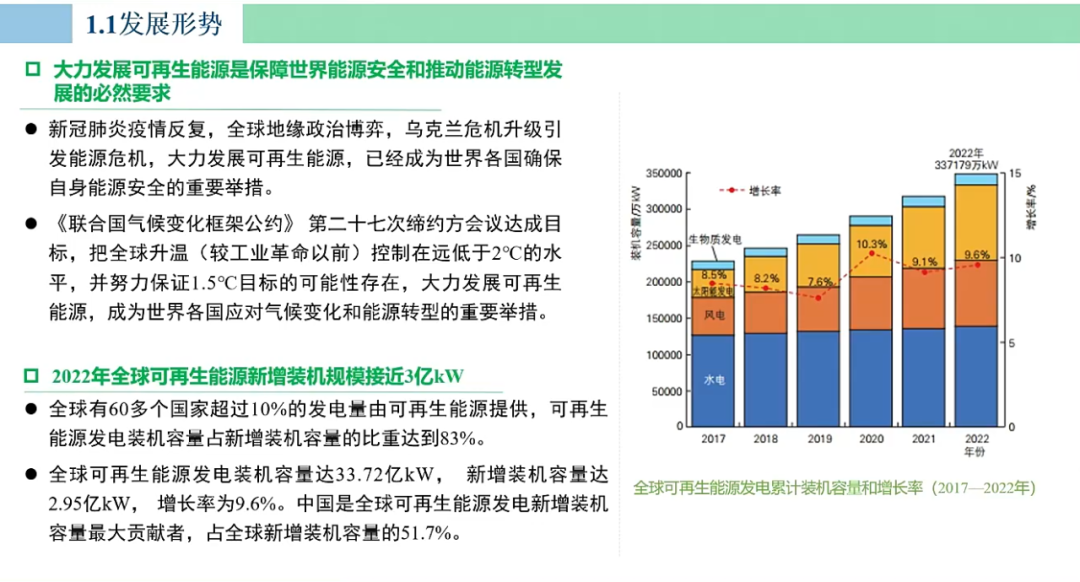

中国储能网讯:6月28日,《中国可再生能源发展报告2022》(简称《报告》)在京发布。水电水利规划设计总院党委副书记、常务副院长易跃春发布《报告》时指出,大力发展可再生能源是保障世界能源安全和推动能源转型发展的必然要求,2022年,全球可再生能源新增装机规模接近3亿kW。

《报告》显示,全球有60多个国家超过10%的发电量由可再生能源提供,可再生能源发电装机容量占新增装机容量的比重达到83%;全球可再生能源发电装机容量达33.72亿kW,新增装机容量达2.95亿kW,增长率为9.6%。其中,中国是全球可再生能源发电新增装机容量最大贡献者,占全球新增装机容量的51.7%。

报告介绍,国家共批复2.7亿kW新能源大基地项目,包含印发第一批、第二批项目清单总规模为12753万kW(第一批9705GW、第二批3048GW);对库布齐沙漠、腾格里沙漠等7个新能源基地的实施方案进行了复函,约8660万kW。2023年,预期风电新增并网装机6000万千瓦,光伏新增并网装机1亿千瓦。

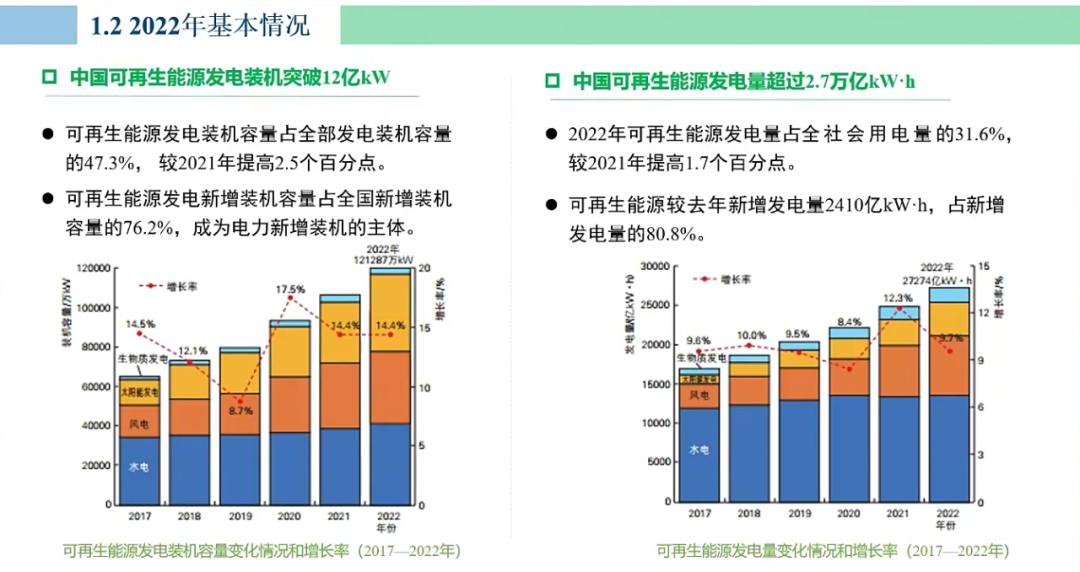

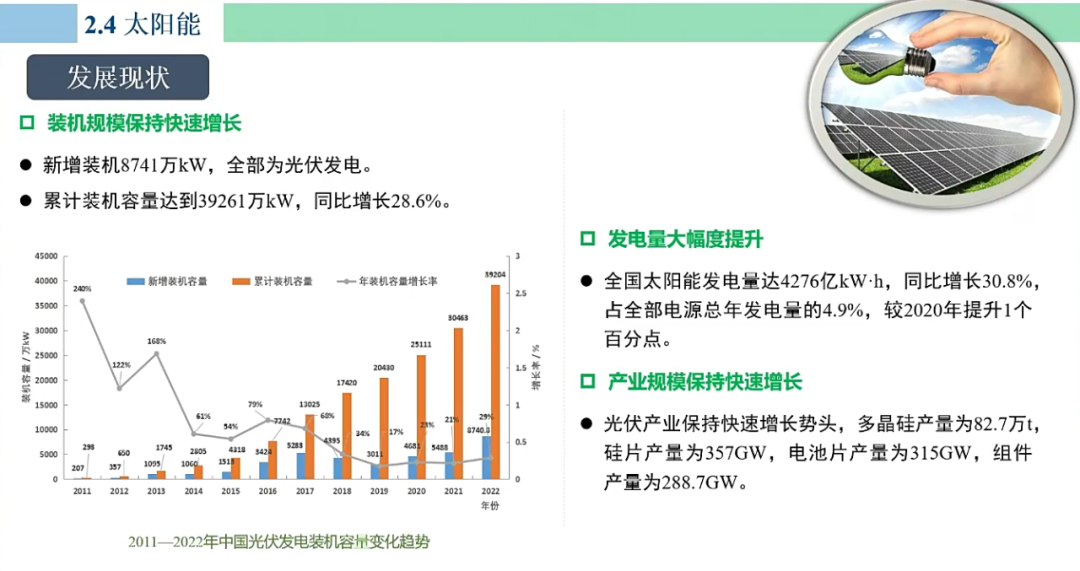

据易跃春介绍,2022年,我国可再生能源发电装机突破12亿kW,可再生能源发电装机容量占全部发电装机容量的47.3%,较2021年提高2.5个百分点,可再生能源发电新增装机容量占全国新增装机容量的76.2%,成为电力新增装机的主体。与此同时,我国可再生能源发电量超过2.7万亿kW·h,全年可再生能源发电量占全社会用电量的31.6%,较2021年提高1.7个百分点,可再生能源较去年新增发电量2410亿kW·h,占新增发电量的80.8%。

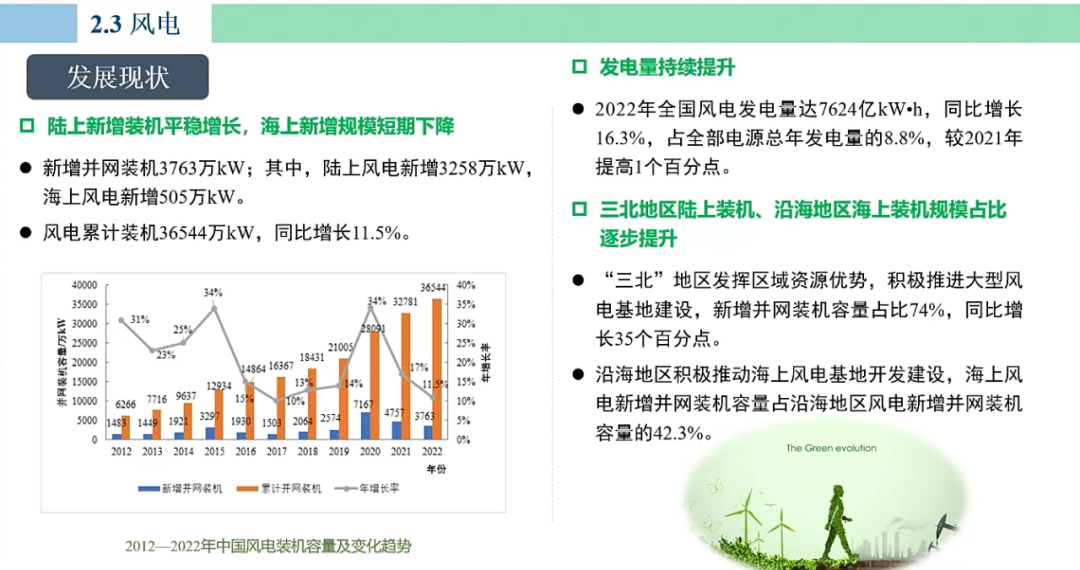

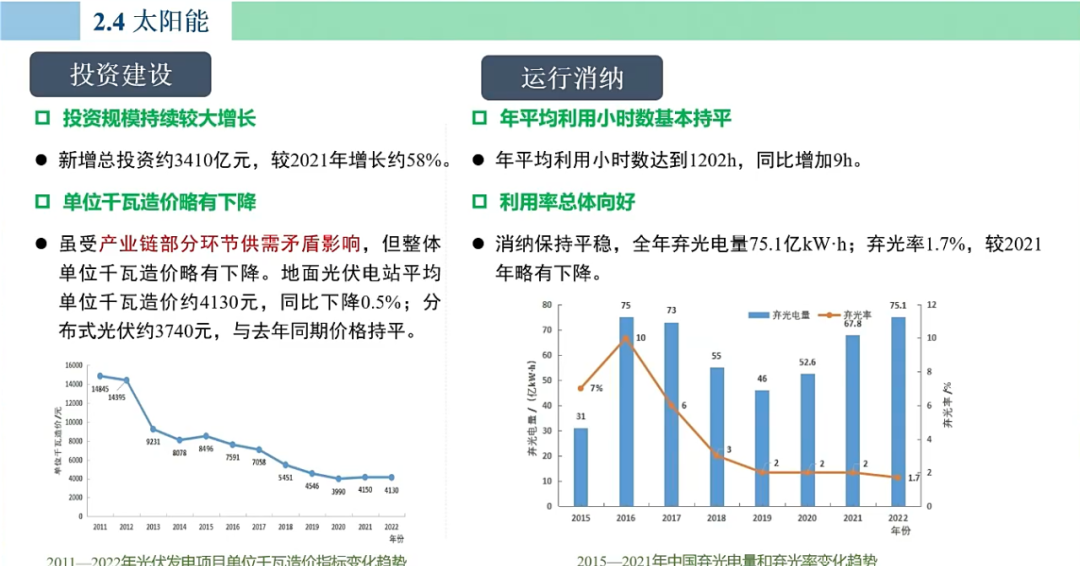

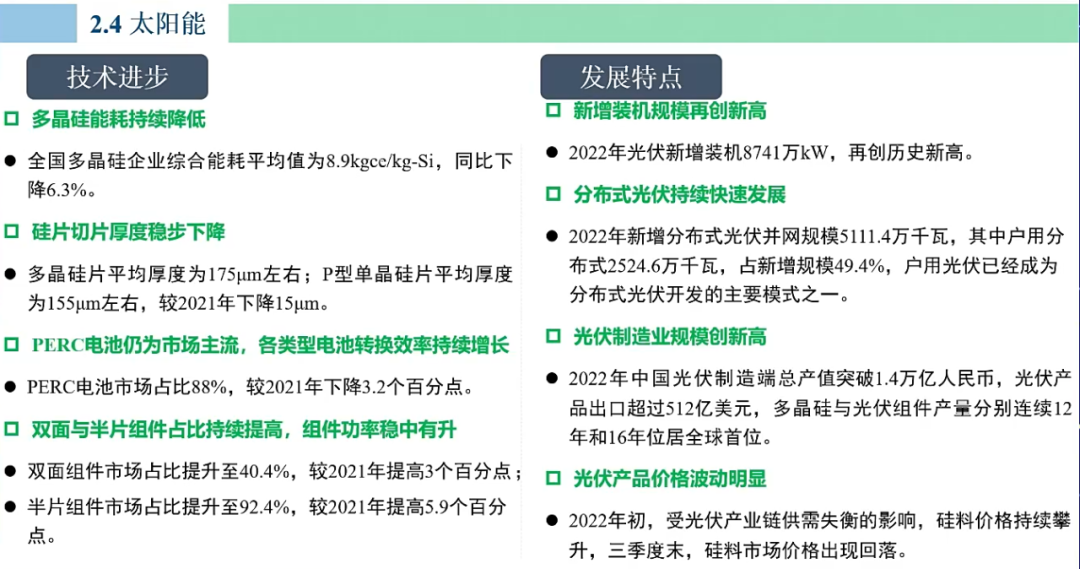

易跃春指出,我国可再生能源技术与市场创新高度活跃,产业技术与装备制造能力持续增强,各类市场主体多,市场创新活力强,“光伏+”、可再生能源制氢等新模式新业态不断涌现,分布式发展成为光伏发展主要方式,陆上6MW级、海上10MW级风电机组已成为主流。同时,可再生能源产业持续保持全球领先,中国水电持续领跑全球,中国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。

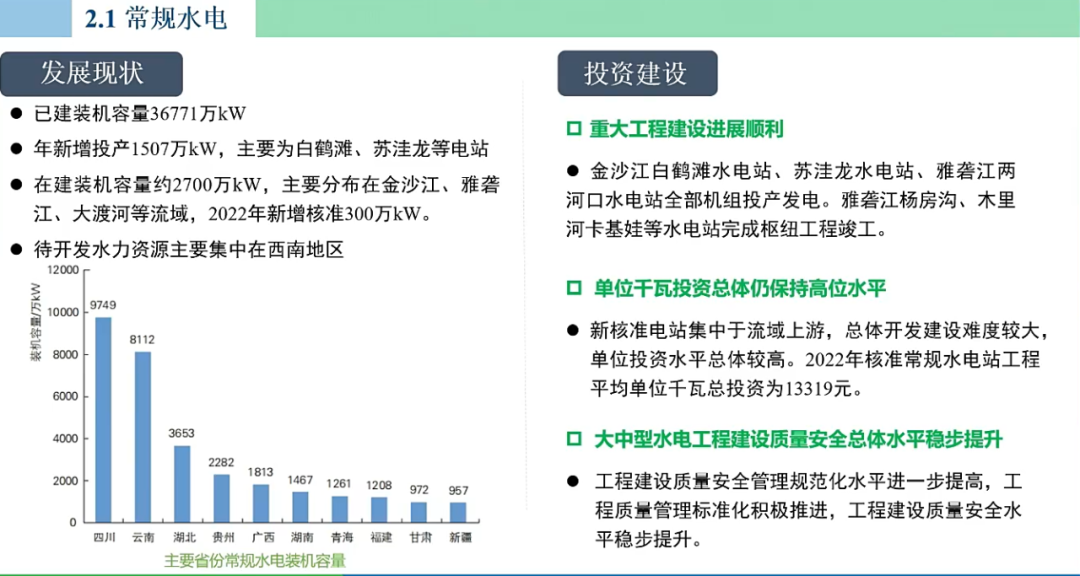

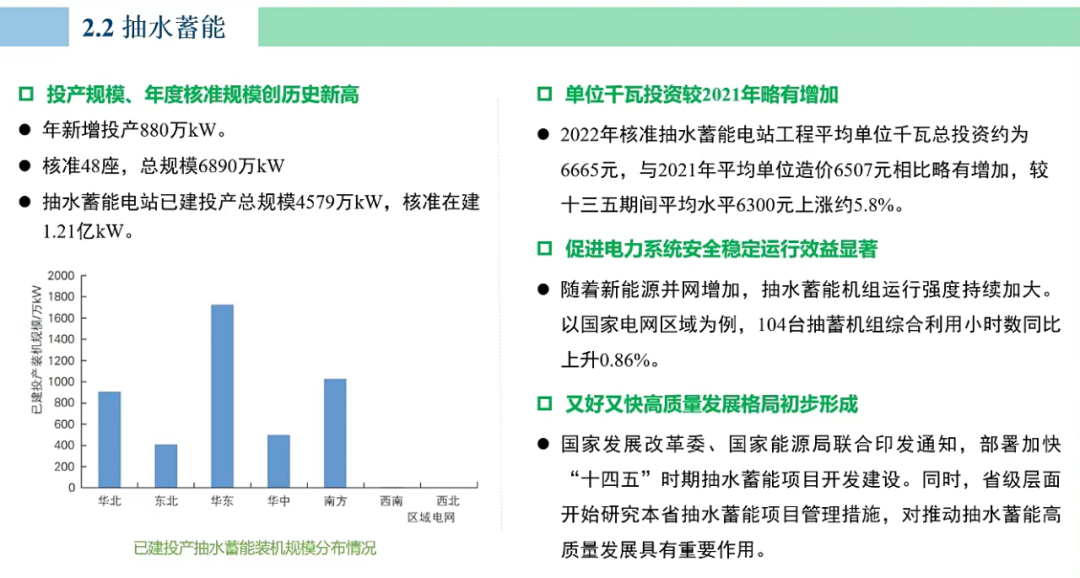

此外,我国可再生能源重大工程建设提档增速,第一批9705万kW大型风电光伏基地项目全面开工、部分已建成投产,第二批基地部分项目陆续开工,初步形成第三批基地项目清单;白鹤滩水电站建成投产,金沙江下游及长江干流上的6座巨型梯级水电站——乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝形成世界最大“清洁能源走廊”,抽水蓄能建设明显加快。

针对我国可再生能源未来的发展趋势,易跃春做出了多项研判:

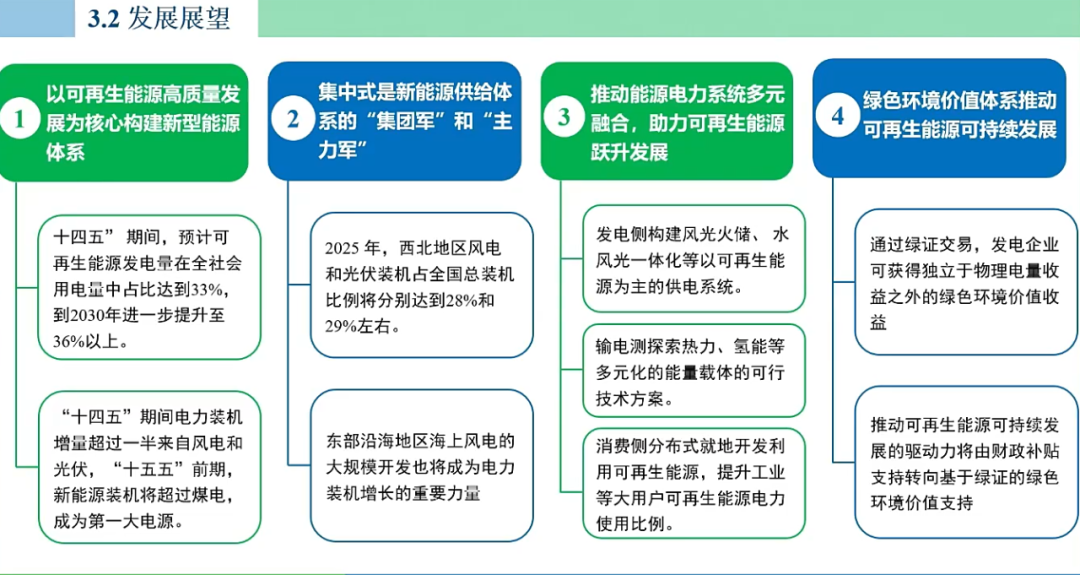

一是以可再生能源高质量发展为核心构建新型能源体系。“十四五”期间,预计可再生能源发电量在全社会用电量中占比达到33%,到2030年进一步提升至36%以上;“十四五”期间电力装机增量超过一半来自风电和光伏,“十五五”前期,新能源装机将超过煤电,成为第一大电源。

二是集中式将是新能源供给体系的“集团军”和“主力军”。2025年,西北地区风电和光伏装机占全国总装机比例将分别达到28%和29%左右;东部沿海地区海上风电的大规模开发也将成为电力装机增长的重要力量。

三是能源电力系统多元融合,将助力可再生能源跃升发展。在发电侧,将构建风光火储、水风光一体化等以可再生能源为主的供电系统;在输电侧,将探索热力、氢能等多元化的能量载体的可行技术方案;在消费侧,分布式就地开发利用可再生能源,将提升工业等大用户可再生能源电力使用比例。

四是绿色环境价值体系将推动可再生能源可持续发展。未来,通过绿证交易,发电企业可获得独立于物理电量收益之外的绿色环境价值收益;同时,推动可再生能源可持续发展的驱动力将由财政补贴支持转向基于绿证的绿色环境价值支持。

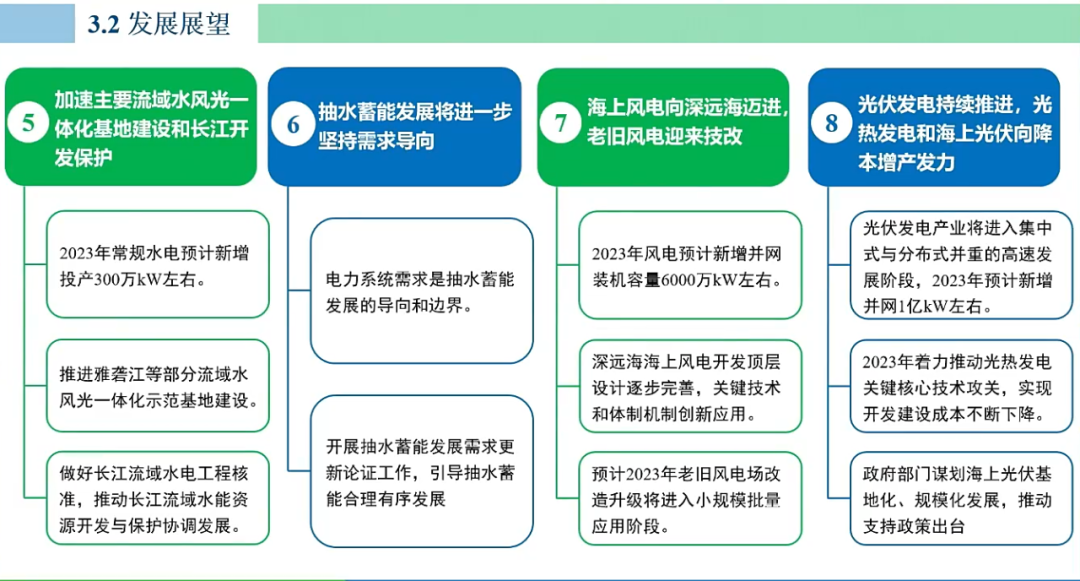

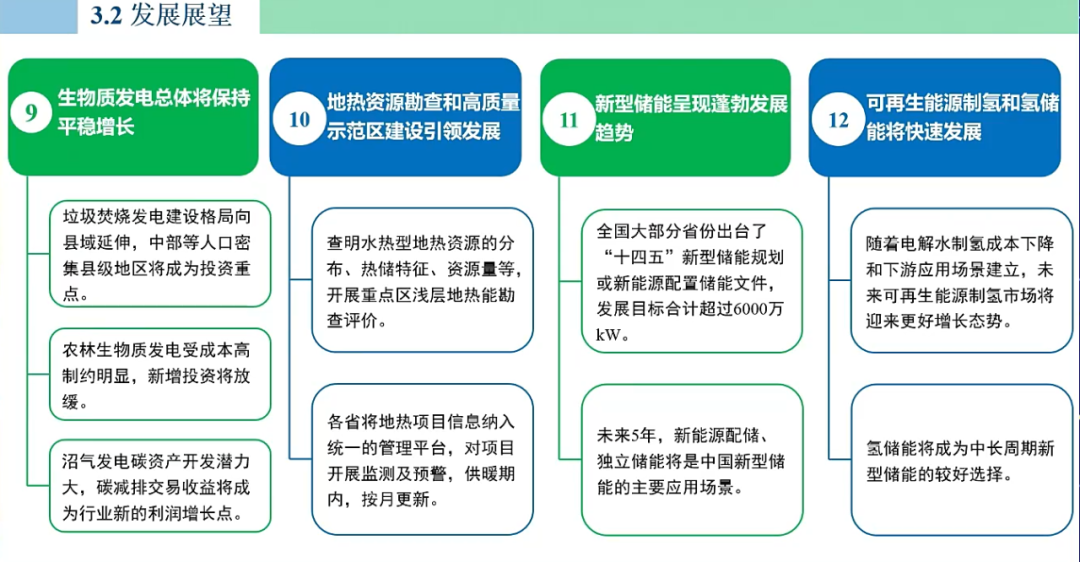

此外,易跃春还预计,主要流域水风光一体化基地建设和长江开发保护将加速推进;抽水蓄能发展将进一步坚持需求导向;海上风电向深远海迈进,老旧风电迎来技改;光伏发电持续推进,光热发电和海上光伏向降本增效发力;生物质发电总体将保持平稳增长;地热资源勘查和高质量示范区建设引领发展;新型储能呈现蓬勃发展趋势;可再生能源制氢和氢储能将快速发展。

详情见下: