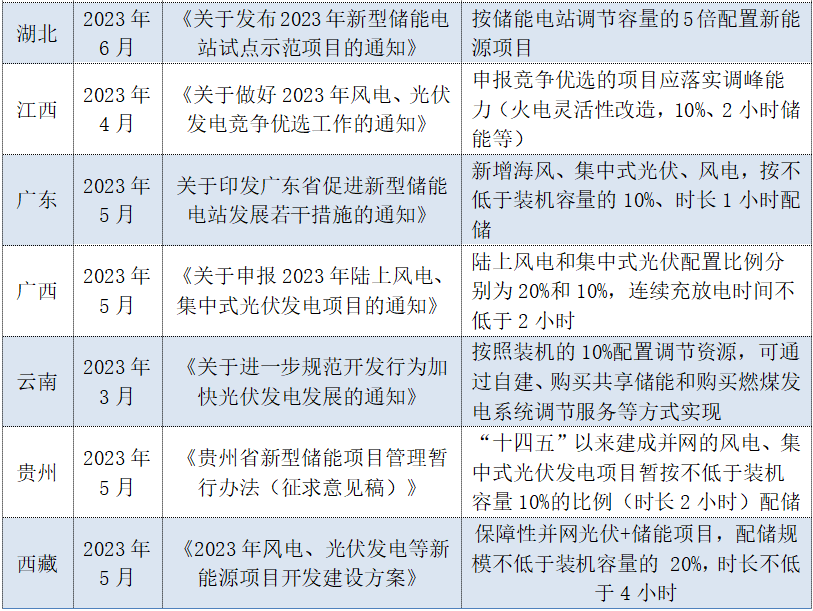

中国储能网讯:双碳目标下,新型储能是实现高比例可再生能源接入及消纳的关键支撑技术之一。近年来,国内新型储能装机规模持续快速增长,截至2023年6月底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦,其中2023年上半年全国新投运新型储能装机规模约863万千瓦,达到此前历年累计装机规模总和。然而,储能投运规模不断扩大的背后,却存在实际项目利用率普遍较低的突出问题,高额投资成本无法回收严重制约了储能产业的高质量可持续发展。本文分析了当前电源侧储能利用率不高的原因,并提出了相关建议。 新型电力系统的核心显著特征是新能源在电源结构中占据主导地位,根据我国碳达峰行动方案,2030年我国风电、太阳能发电总装机规模将达12亿千瓦以上。新能源具有随机性、波动性、间歇性特点,届时日发电出力波动将达数亿千瓦,系统调节资源需求将极大增加。目前系统中的发电侧灵活性调节资源主要包含火电、抽水蓄能以及新型储能。大量新建火电不利于双碳目标的实现,抽水蓄能则受资源因素制约,可建规模不能满足系统需求,因此迫切需要大力发展新型储能,促进新能源高比例消纳,保障系统安全高效运行。 当前国内电源侧储能的规模增长主要受各地新能源配储政策的驱动。实际运行方面,根据中电联2022年发布的调研报告,国内电化学储能电站的利用率总体较低,新能源配储平均等效利用系数仅为6.1%,个别项目存在仅部分储能单元被调用、甚至基本不调用的情况。电源侧储能利用率不高使得其在新型电力系统中的功能价值难以发挥,造成资源浪费,同时也使得其成为发电企业内部消化的成本项,影响了企业进一步投资储能的热情。 目前国内多个省份将储能作为新能源发电项目的资源配置条件,但相关政策大多未对所配置储能的利用小时数及运行效果提供保障及约束,重配置而轻应用,一定程度造成储能运行效果发挥不足。另一方面,各地储能配置比例大多在10%-20%,“一刀切”式的配置要求不仅在储能容量、类型方面缺乏科学性设计,超出实际需求,同时还未充分考虑当地对于疏导新型储能成本的承受能力,部分经济欠发达区域分布过于集中,导致储能出现建而不用的局面。

新能源配储成本较高,部分项目储能占新能源项目总投资成本的近20%。根据行业相关数据,配置比例为10%、时长两小时的储能,项目投资收益率将降低1%。当前国内新型储能参与电力市场的机制尚不完善,电源侧储能缺乏有效的市场参与途径及价格机制,储能主动运行的动力未被激发,投资成本主要由企业内部消化。电能量市场方面,尽管部分地区电源侧储能可以通过电能量市场“低充高放”获取收益,但高价差场景相对有限,平均价差水平不高,不能覆盖投资及运行成本。辅助服务市场方面,新能源所配储能参与辅助服务交易的机制有待建立,同时已有辅助服务市场的交易品种及价格水平也未充分体现储能灵活性价值。

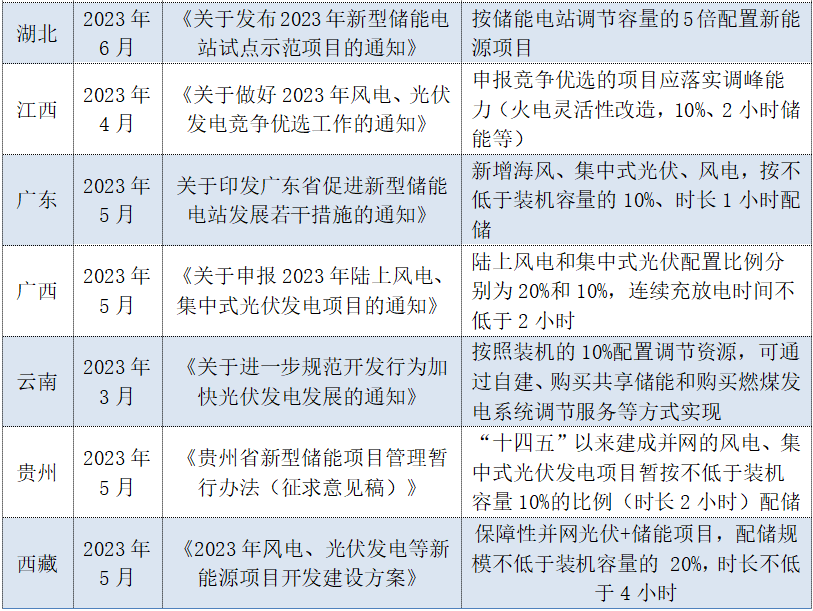

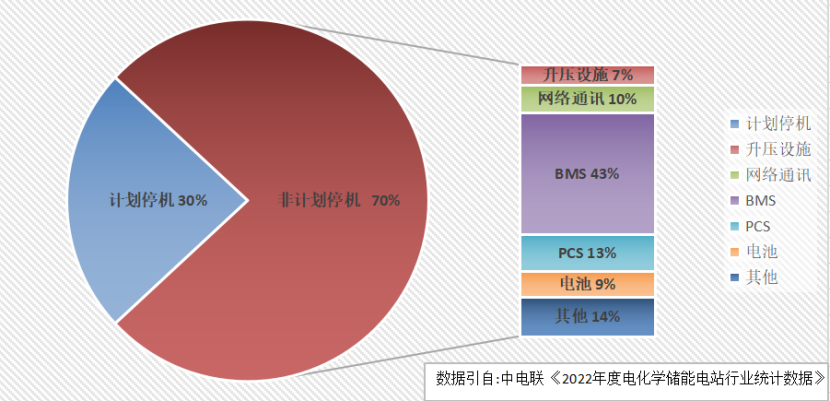

储能行业的高速发展带动了产品设备的快速迭代,同时也造成储能设备质量性能尚未经过市场长期检验,启动程序失灵、电池欠压、通讯信号断开、变压器损坏等造成非计划停运的情况时有发生。此外,在储能成本无法得到充分回收的情况下,部分项目迫于成本压力,选择了性能较差、成本较低的储能产品,建设及运营环节相对粗放,也对储能的正常运行造成影响。

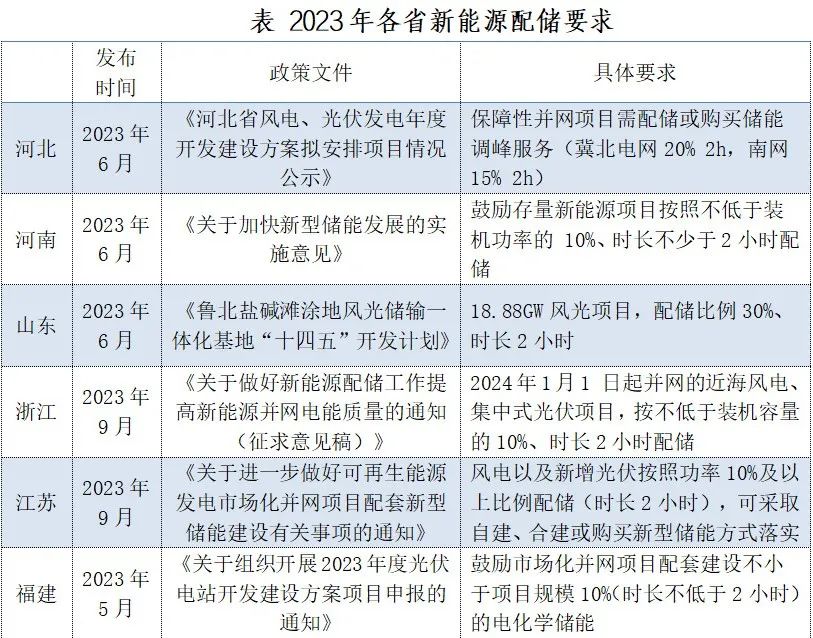

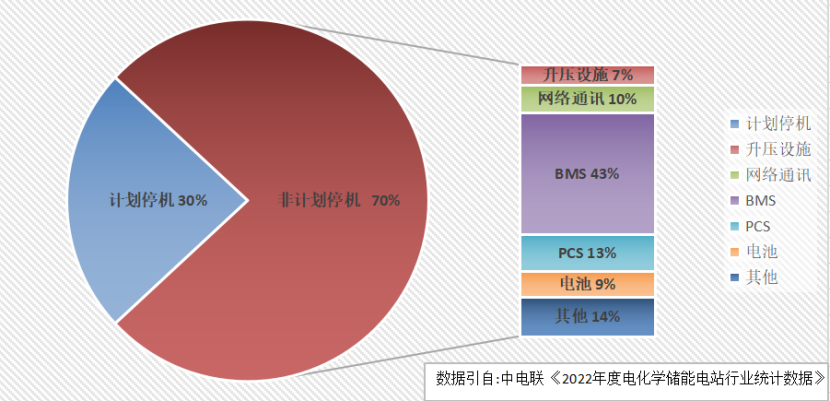

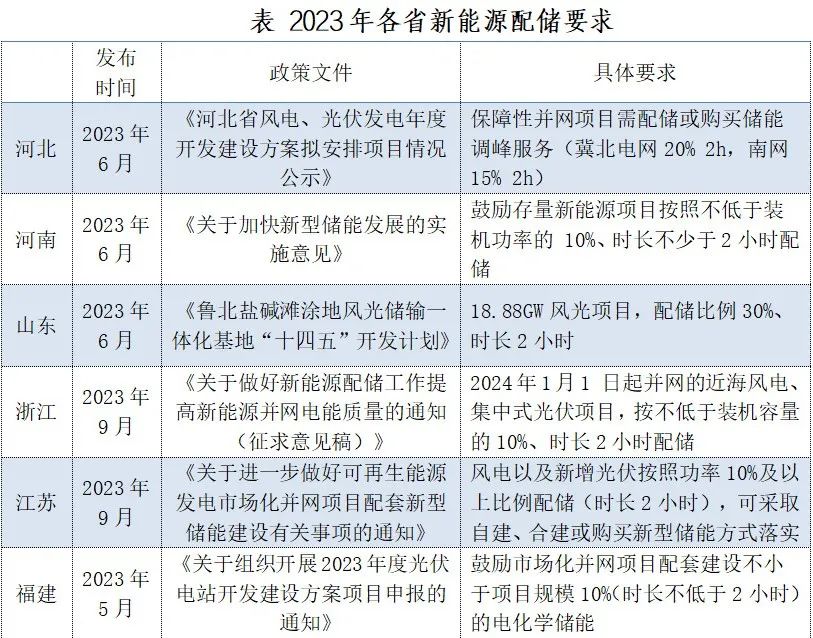

目前多数省份新能源配套储能由电网调管,利用率难以保障,安徽、内蒙古等地的部分项目年均调度次数仅数十次。此外,部分地区光伏配储在午间充电,晚高峰放电的情况下,电网默认光伏非发电时段无电量,将放电电量平移至充电时段结算,既无价差收益,又因充放效率损失部分电量,极大打击了储能的运行积极性。

导致电源侧储能利用率不高的因素涉及规划、交易、设备质量、运行等多环节,且各因素之间相互关联,彼此影响,仅解决单一问题难以改善现状。推动电源侧储能利用率的提高需要加强政策与机制设计的系统性谋划,多点发力,注重各环节机制间的相互配合,为电源侧储能的可持续发展创造良好条件。 (一)加强科学规划,推动电源侧储能合理布局、有序建设。储能建设规模应结合各地电源结构、电网需求、灵活性资源情况、电价承受能力等因素科学规划,建议各地坚持需求导向,深入开展新型储能发展需求研究论证工作,根据实际确定储能配置类型及规模,避免无序发展、过热发展。取消各地将强制配套储能作为新能源资源获取条件的有关政策,将新型储能发展转到以规划规范、价格机制引导的轨道上来。 (二)完善市场机制,拓宽电源侧储能盈利渠道。长远来看,电源侧储能需通过市场化机制实现自身的可持续发展。建议建立健全新能源配套储能参与电能量交易、辅助服务交易及容量竞价的途径及价格机制。进一步完善分时电价机制,反映市场真实供需信号。进一步细化调频、备用等辅助服务的品种设置,针对快速响应、爬坡等技术要求较高的辅助服务设置高价格上限,充分反映储能的灵活性价值。 (三)建立激励机制,激发储能利用主动性。建议基于储能实际运行效果对新能源场站进行区分,针对储能利用率较高、系统调节贡献较大的新能源项目,在两个细则考核及发电侧费用分摊中给予正向激励,体现配储价值。短期内发电侧储能难以通过市场方式回收成本情况下,建议研究相关容量补偿机制,根据储能实际利用率设定补偿标准。 (四)优化调发机制,发挥市场主体自主性。建议优化储能电站并网运行控制策略,提高储能利用效率。同时,发挥发电企业自主性,根据价格信号进行储能调发,并根据实际市场价格予以结算。