中国储能网讯:浙江的秋天总是太短,一场断崖式降温,猝不及防地来了。

随着气温下降,用电负荷也将迎来季节性高峰。小e不禁想到今年迎峰度夏期间,浙江省全社会最高用电负荷就创下了历史新高。

近年来,冬夏两季高热高湿气候导致电网负荷骤增,严重冲击浙江等能源紧缺型省份的用电安全。

与此同时,在碳达峰、碳中和目标下,新型电力系统的建设逐渐深化,能源清洁低碳转型的步伐不断加快,负荷侧资源的灵活性需求和调用也愈发明显。

而建筑楼宇,作为城市能耗三大重点领域之一,将围绕“双碳”目标肩负起节能降碳的重任。它作为重要的用户侧可调节资源,参与电网互动,为消纳大规模可再生能源提供可能,正逐步从传统能源消费者转变为能源产销复合体。

建筑楼宇如何实现“产销合一”?

这主要归功于建筑能源系统!

它是在建筑物中,通过综合利用冷热电气等多种能源形式,实现能源互补和优化利用的一种能源系统。

这个系统有点厉害!不仅能有效地管理建筑物的能源使用和供应,还能提高能源利用效率、减少环境污染、降低运营成本,并提高建筑物的可持续性。

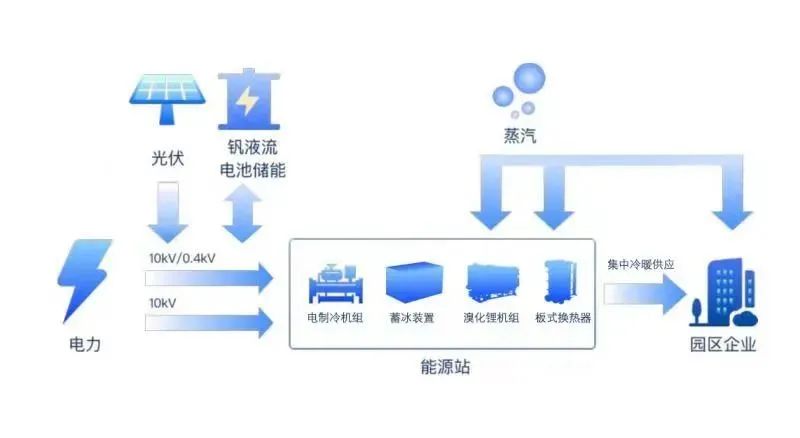

以杭州医药港为例,构建建筑能源系统,利用区域热电联产余热蒸汽作为一次能源,耦合光伏绿电及谷电储能,实现跟电网响应互动,构建多能互补为核心的区域集中冷暖供应服务体系。依托发电余热蒸汽梯级利用技术,建成投运分布式能源站3座,已形成区域集中冷暖供应产能30兆瓦,通过10公里地下循环水管网系统,实现区域产业建筑内工艺环境空调用能替代面积约50万㎡,有效帮助入园企业降低空调系统投资成本约50%、减少综合用能费用约10%,并发挥减少区域配电容量占用、削减用电高峰负荷约30%的作用,年节电2000万千瓦时、减排二氧化碳1.2万吨。

杭州医药港多能互补为核心的区域集中冷暖供应服务体系丨图源:浙江建设

建筑能源系统和新型电力系统一样,在促进能源转型方面都担当时代“大任”。那么,问题来了。

当建筑能源系统遇到新型电力系统会发生什么?

当建筑能源系统遇到新型电力系统,注定是一场科技的双向奔赴,在专业交叉互融的过程中,展现出了无与伦比的魅力:

❶建筑能源系统就像是现代版的“阿拉丁神灯”,只要轻轻一点,就能利用新型电力系统产生的清洁电力,减少了对传统能源的依赖,成为实现“双碳”目标的神奇助手。

❷建筑能源系统与新型电力系统进行能源互济,变身成“能源调度员”,在电力需求低谷时储存能源,在电力需求高峰时释放储备的能源,巧妙地平衡了电网的需求和供应,确保电网运行的稳定和谐。

❸建筑能源系统与新型电力系统通过先进交互技术实现智能化管理,就像是一个全能的“能源管家”,根据建筑内的能源需求和天气状况,灵活调整能源的使用和供应,确保能源得到最充分的利用,实现了能源效益的最大化。

❹建筑能源系统也像是一位能源大师,它运用新型电力系统提供的分布式电网和智能化管理,实现了能源的双向流动和共享,提高了能源供应的可靠性和稳定性,让人们生活更美好。

在小e看来,建筑能源系统参与电网互动响应可以说是潜力巨大,尤其是迎峰度冬、迎峰度夏的关键时期,通过挖掘区域-建筑群多能系统柔性资源,多维度提升系统的柔性调节能力,有效缓解电网峰谷差加剧的风险,从而实现电网供需平衡和社会综合能效最优。

如何让建筑能源系统更好地参与新型电力系统建设呢?

国网浙江电力正在牵头开展研究的“高热高湿地区多能柔性系统源网荷储用关键技术研究与应用”项目,将给出答案。

依托该项目的研究,国网浙江电力将在杭州、湖州等地开展应用示范,打造我国首个区域能源与电网互动的省级电网柔性资源运营管理系统和区域-建筑群源网荷储用多能柔性系统平台,建设3项示范工程,实现技术的全面落地应用。

一方面,通过传感器和数据采集技术,多能柔性系统平台可以实时监测建筑内的能源使用情况,并对能源设备进行智能化控制,实现综合能效最优。

另一方面,多能柔性系统平台与电网柔性资源运营管理系统进行实时数据共享,统一调配建筑能源,参与市场化的电力需求侧响应和能源管理,提升需求响应能力,增强电网的运行稳定性。

随着科技的飞速发展和市场需求的持续升温,有理由相信,在新型电力系统建设进程中,建筑能源系统将成为越来越重要的一环,并为全社会能源绿色低碳转型辅以强劲的助力。

杭州医药港能源站光伏幕墙布局示意图丨图源:杭州市钱塘区委宣传部

杭州医药港能源站光伏幕墙布局示意图丨图源:杭州市钱塘区委宣传部