中国储能网讯:先进储能技术的研究和发展一直是基础科研和技术应用的研究热点,本文通过 Web of Science 进行每个技术的发展趋势分析。

1 锂离子电池 (“lithium-ion battery”或“Li-ionbattery”)

锂离子电池以其高能量比、长循环寿命、高倍率性能、优良高低温性能、低价格等特点一直是化学储能研究领域最主要的部分。2015 年全球储能电池累计装机容量中锂电池以 1060.1 MW 占据首位,相比 2014 年的 644 MW 增加了 64.61%(数据来自Sandia National Laboratories International EnergyStorage Database)。目前,锂离子电池的研究已不局限于材料本身、热力学、动力学、界面反应等基础科学,正朝新材料的开发、新电池结构的设计、全电池的安全性、热行为、服役和失效分析等关键技术迈进。我国《中国制造 2025》提出要求动力电池单体能量密度中期达到 300 W·h/kg、远期达到400 W·h/kg 的目标。

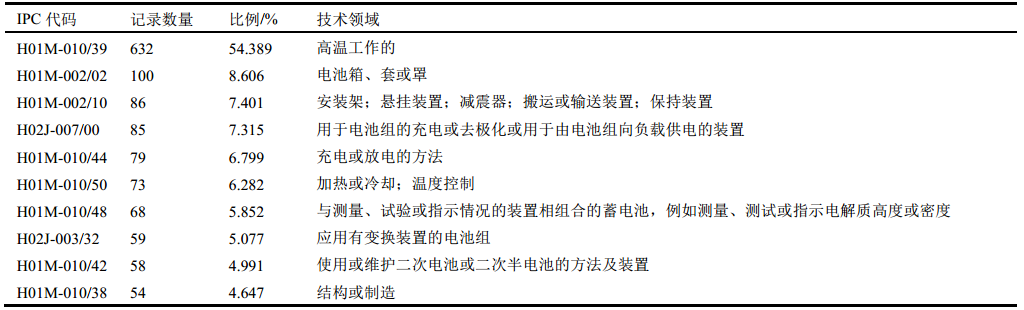

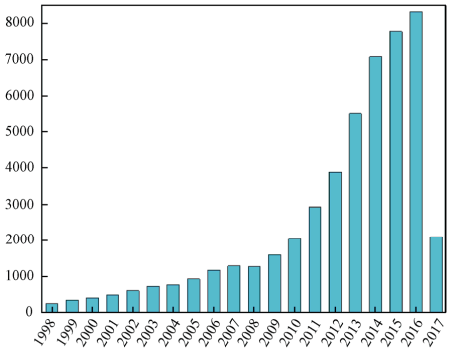

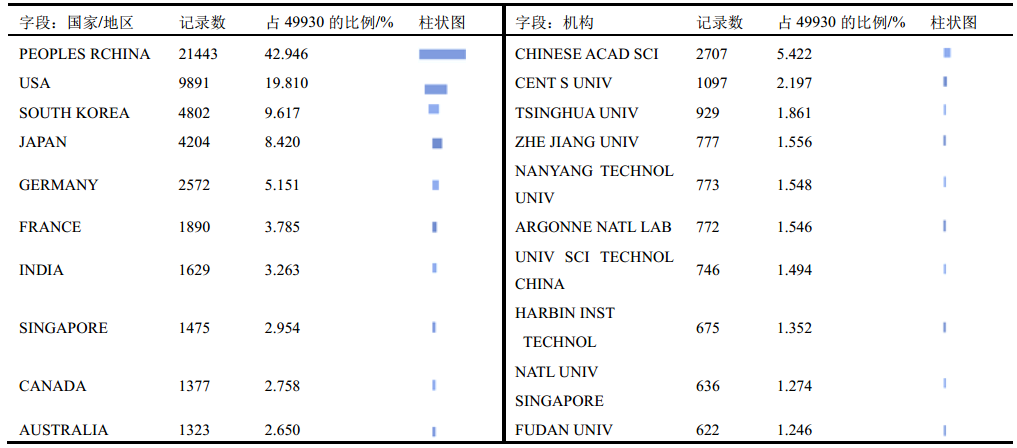

根据图 1 可知,从 2001 年开始,与锂离子电池相关的核心科技论文发表数呈上升趋势,近几年论文发表数均为 7000 篇左右,这种快速增长趋势与锂离子电池成熟产业化并应用到大规模储能领域有必然联系 。 表 1 显示中国发表的相关文章数占42.946%,远远超过美、韩、日等国,大于三国的总和,间接反映了我国锂离子电池研发水平蒸蒸日上的趋势。

图 1 每年锂离子电池发表 SCI 文章数

表 1 锂离子电池 SCI 文章发表数国家排序和机构排序

在世界范围内发表科技论文数统计中,前十位分别为中国科学院、中南大学、清华大学、浙江大学、南洋理工大学(新加坡)、阿贡国家实验室(美)、中国科技大学、哈尔滨工业大学、新加坡国立大学、复旦大学。

精炼统计结果后,发现在电池容量(27528 篇)、倍率(16733 篇)、高低温性能(13423 篇)、电压(6867篇)、功率(6859 篇)、循环寿命(3925 篇)各主题下发表论文数依次减少。说明锂离子电池基础研究中电池容量、倍率性能、高低温性能等方面更受关注。从电池材料的角度,负极(20185 篇)、正极(17273 篇)、电解液(13033 篇)、隔膜(1226 篇)各主题下发表论文数依次减少。说明锂离子电池研究重点为高容量的正、负极材料。

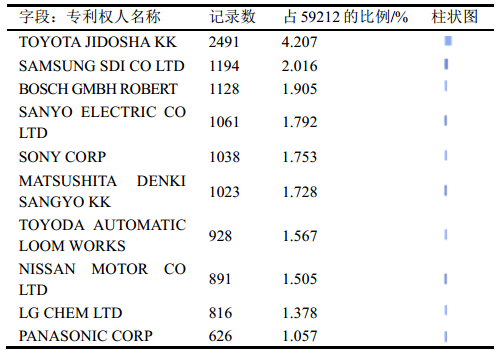

从表 2 统计结果分析,锂离子电池的绝大多数的专利为日本所拥有,在世界范围内专利发表数统计中,排名前十的并没有中国企业,绝大多数为日韩企业。前十位排名分别为 TOYOTA 、PANASONIC、SAMSUNG、BOSCH、SANYO、SONY、NISSAN、LG 等企业(1936 年 TOYODA更名为TOYOTA,2008 年 MATSUSHITA 更名为PANASONIC)。这源于日韩在锂离子电池领域起步早,理论基础和产业化研究比较全面。从专利技术分类角度看,黏结剂、电解质、活性物质等是重点研究技术领域(表 3)。

表 2 锂离子电池专利发表数专利权人名称排序

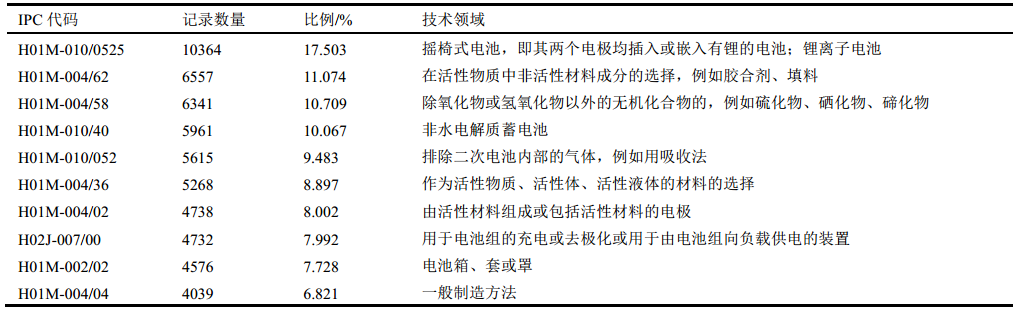

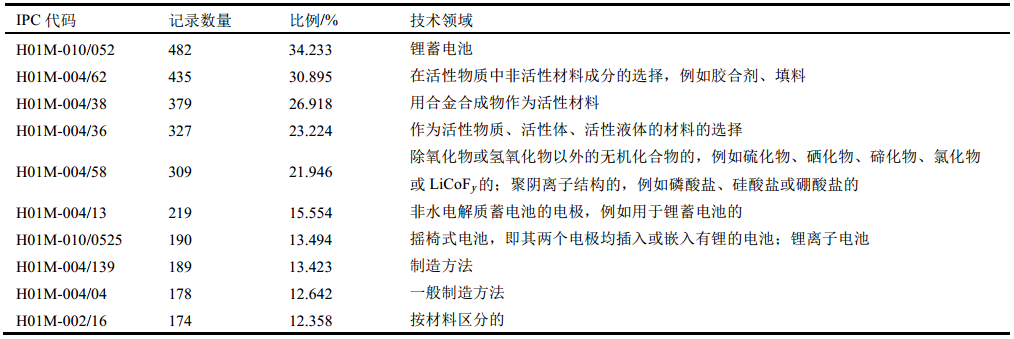

表 3 锂离子电池专利技术分类排序

2 锂硫电池(“lithium-sulfur battery”或“Li-Sbattery”)

锂硫电池理论能量密度高达 2600 W·h/kg(负极为金属锂、正极为硫),仅次于锂-空气二次电池,是化学储能器件中理论成本最低的技术之一。锂硫电池也存在很多影响性能的因素,例如,S 与 Li2S均为电子和离子的绝缘体、充放电过程中不可忽略的体积变化和聚硫化锂的“穿梭反应”。国外的锂硫技术比较成熟,例如 SION POWER、POLYPLUS、OXIS、SAMSUNG 等。中国科学院大连化学物理研究所陈剑团队35 A·h 锂硫电池能量密度已达到570 W·h/kg,接近世界领先水平。

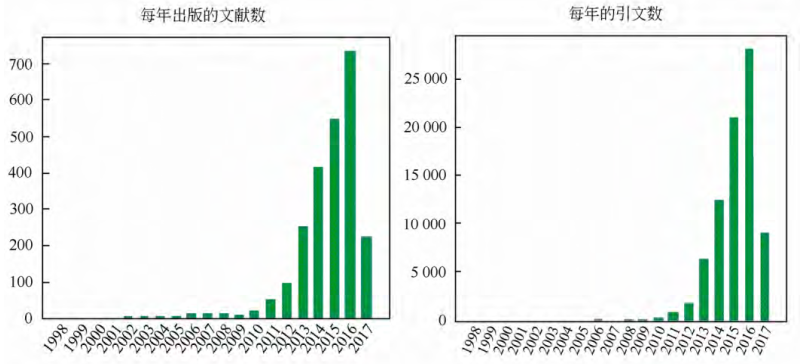

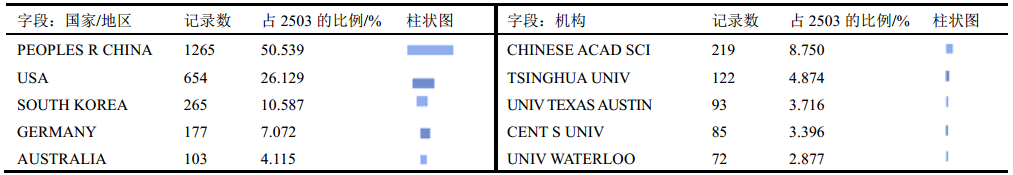

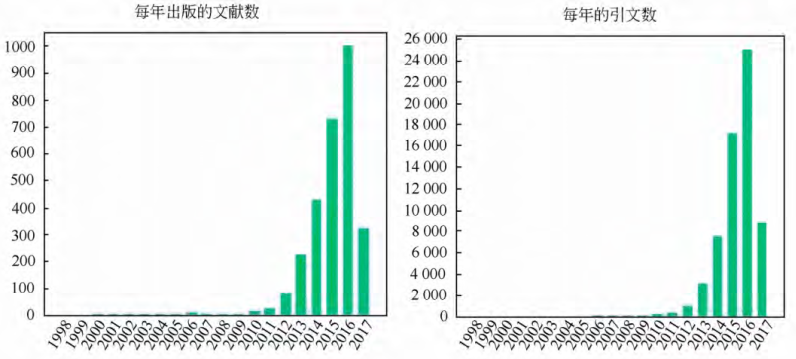

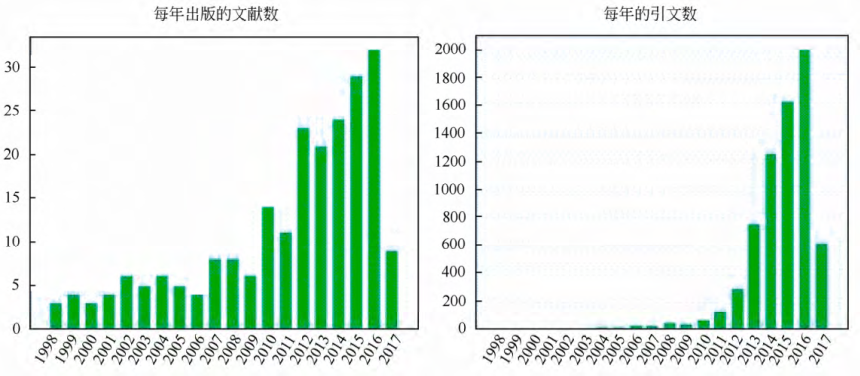

锂硫电池早在 19 世纪 60 年代提出,由于锂硫电池自身性能的原因一直不温不火,从 2013年开始,国内外与锂硫电池相关的论文发表数及引用数呈急剧上升趋势(图 2),这与政策支持和技术突破密不可分。表 4 为锂硫电池 SCI 文章发表数国家排序和机构排序,表中数据显示在世界范围内,中国发表论文数为占比 50.539%,远高于美国、韩国、德国、澳大利亚、加拿大、日本等。科技论文发表数排名前三的机构分别是中国科学院、清华大学、德克萨斯大学奥斯汀分校(美)。余下依次为中南大学、滑铁卢大学(加)、国立庆尚大学(韩)、阿贡国家实验室(美)、北京理工大学、加利福尼亚大学伯克利分校(美)、浙江大学。

图 2 每年锂硫电池发表 SCI 文章数和引用数

表 4 锂硫电池 SCI 文章发表数国家排序和机构排序

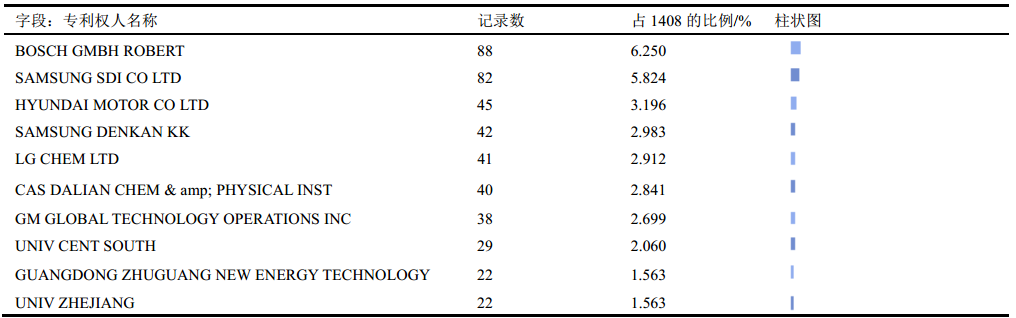

表 5 世界范围内机构专利发表数统计结果表明SAMSUNG、BOSCH、HYUNDAI 拥有较多的技术专利,我国的中国科学院大连化学物理研究所、中南大学、浙江大学、广东珠光新能源科技公司在前十中占据四席,LG、GM 分别排名第五、第七。表6 为发表专利技术分类排序,结果表明锂电池的专利主要集中在活性物质和电解质的选择等方向。

表 5 锂硫电池专利发表数专利权人名称排序

表 6 锂硫电池专利技术分类排序

3 钠离子电池(“sodium-ion battery”或“Na-ionbattery”)

与锂离子电池具有相似储能机制的钠离子电池具有原料资源丰富、价格低廉等优点,在大规模储能技术领域具有较大的应用潜力。现阶段研究主要致力于正负极材料和电解质材料的开发、界面和结构的演化、热力学和动力学等基础研究,属于研发的早期。借助于锂离子电池研发的经验,钠离子电池在高安全固态和水系钠离子电池中取得了阶段性成果。

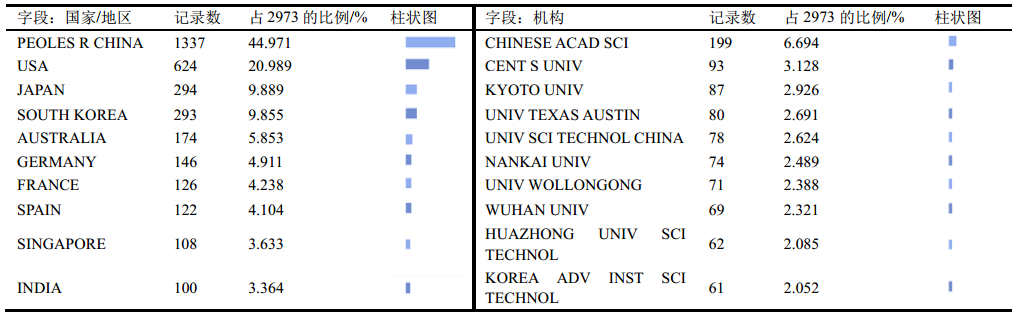

图 3 显示 2010 年以前与钠离子电池相关的科技论文发表数较少,主要是由于缺少合适的正负极材料体系,尽管储能机制与锂离子电池类似,但钠离 子的离子半径比锂离子半径大,在材料的选择上有所区别。2011 到 2016 年,钠离子电池的科技论文发表数与引用数迅速增长,这得益于原料资源丰富的钠离子电池非常适合应用到大规模储能,引起了国内外研究人员的广泛关注。近年来与钠离子电池相关的研究论文每年发表数达到 900 篇,且呈现增长趋势,引用达到 22000 次,研究氛围十分活跃。精炼统计结果,钠离子电池在负极材料(1704 篇)、正极材料(1507 篇)、电解液(850 篇)方面发表的论文数依次减少,侧面反映了钠离子电池的研究重心为正、负极材料。表 7 显示我国钠离子电池论文发表数占 44.971%,位居世界首位。世界范围内科技论文发表统计数占前十的机构分别为中国科学院、中南大学、京都大学(日)、德克萨斯大学奥斯汀分校(美)、中国科技大学、南开大学、伍伦贡大学(澳)、武汉大学、华中科技大学、韩国科学技术高级研究所,其中我国占据六席。中国科学院物理研究所胡勇胜团队发现了 NaCuFeMnO/无烟煤碳-钠离子电池的能量密度已达 100 W·h/kg,100 周循环后容量保持率为 97%,且具有低成本、高安全的特性。

图 3 每年钠离子电池发表 SCI 文章数和引用数

表 7 钠离子电池 SCI 文章发表数国家排序和机构排序

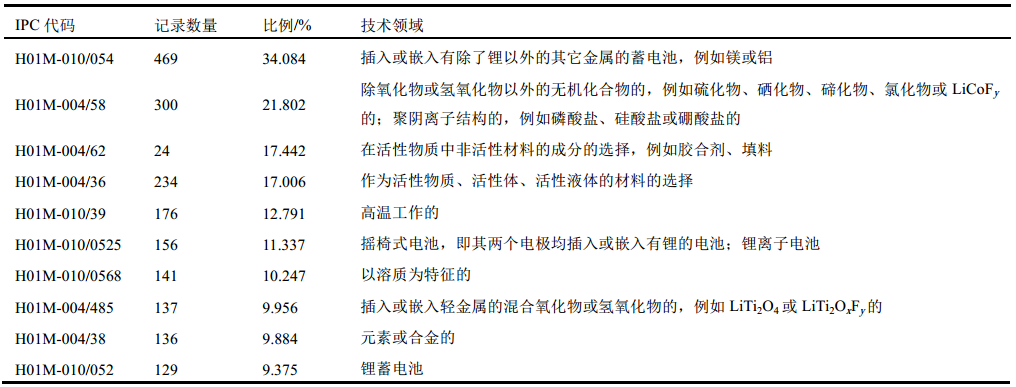

表 8 显示钠离子电池的专利分析结果前十分别为 SUMITOMO ELECTRIC、TOYOTA、陕西科技大学、中南大学、SUMITOMO CHEMISTRY、中国科学院物理研究所、CENTRAL GLASS(韩)、工业科学技术研究所(韩)、日本电话电报公司、SK(韩)。中、日、韩三国在新型储能钠离子电池领域齐头并进,我国在结合钠离子电池低成本的优势以及大力发展大规模储能和“互联网+”智能电网的政策等条件下,钠离子电池的发展前景十分美好。从表 9钠离子电池专利技术分类排序结果中分析可得,钠离子电池的专利主要集中在正负极材料、黏结剂、电解液的选择,并和其它金属离子电池进行技术共享。

表 8 钠离子电池专利发表数专利权人名称排序

表 9 钠离子电池专利技术分类排序

4 钠硫电池(“sodium-sulfur battery”或“Na-Sbattery”)

钠硫电池具有大电流、高功率、低自放电等性能,常作为应急电源和补偿电源,属于目前化学储能技术中示范和应用规模最大的技术,但其技术门槛高,在全球范围内,只有日本的 NGK 企业以及上海硅酸盐研究所能够提供产品。国外钠硫电池技术成熟度较高,能够提供几十 MW·h 的储能系统,已成功应用于削峰填谷、应急电源、清洁能源稳定并网等领域。

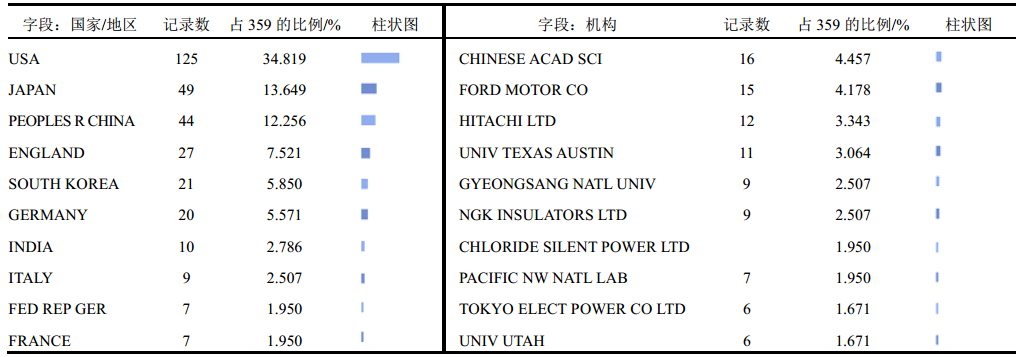

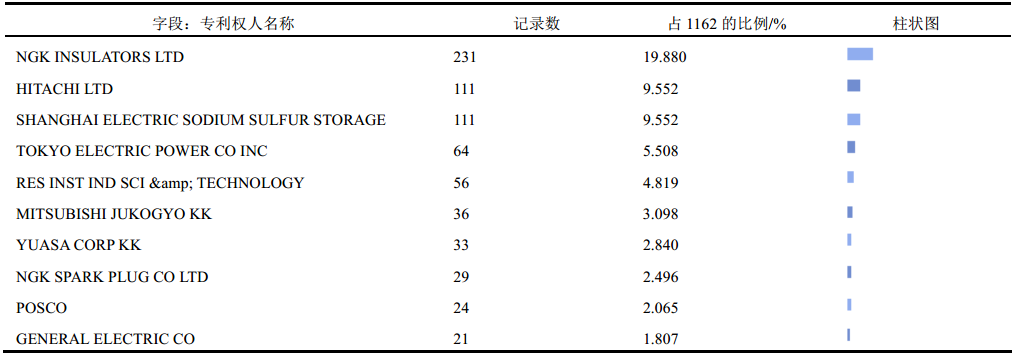

从图 4 钠硫电池的 SCI 文章发表和引文数上看,其研究一直处于相对不活跃的状态。2016 年前后其引文数有所提升的原因可能与大规模储能和发展清洁能源并入智能电网有关。从表 10 对世界范围内科技论文发表数统计结果看出,美、日处于领先的地位,美国占比约为中国的 3 倍。发表论文数前十 名 的 研 究 机 构 分 别 是 中 国 科 学 院 、 FORD 、HITACHI、德克萨斯大学奥斯汀分校(美)、庆尚国立大学(韩)、NGK、CHLORIDE、太平洋西北国家实验室(美)、东京电力、犹他大学(美)。从表 11 世界范围内机构专利发表数统计结果发现,NGK insulators、HITACHI、上海电气钠硫储能技术有 限 公 司 占 据 前 三 , 与 TOKYO ELECTRIC POWER、工业科学技术研究所(韩)、MITSUBISHI、YUASA、NGK SPARK PLUG、POSCO(韩)、GENERAL ELECTRIC 依次位于前十。日本在钠硫电池的专利方面占比超过 43.374%(仅计算入围前10 的 6 家公司)。从表 12 钠硫电池专利分析角度,钠 硫 电 池 专 利 主 要 集 中 在 其 高 温 设 计 方 面(54.389%)、外壳的温控装置。

图 4 每年钠硫电池发表 SCI 文章数和引用数

表 10 钠硫电池 SCI 文章发表数国家排序和机构排序

表 11 钠硫电池专利发表数专利权人名称排序

表 12 钠硫电池专利技术分类排序