中国储能网讯:2020年7月25-26日,由中国化学与物理电源行业协会储能应用分会联合江苏省电机工程学会可再生能源专委会、国网江苏省电力公司电力科学研究院、国网江苏综合能源服务有限公司、中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司等单位共同主办的“第四届全国电网侧暨用户侧储能技术应用高层研讨会”在南京召开。

25日上午,国网江苏省电力有限公司电力科学研究院技术副总监袁晓冬在会上分享了主题报告《储能如何破圈大作为—2020储能生态圈趋势展望》,以下为整理后的演讲速记:

袁晓冬:我们今天在这边,更多的还是一个思想的碰撞,还有大家各自的一些想法,一些互动的交流。

我接着刚刚赵处的主题,来讲一下我今天要讲的这个话题,就是我们储能行业怎么破圈,这个题目看起来有点怪,其实我是想和大家一起探讨一下储能生态圈是什么样的状态,我这里分析可能更多的是从商业模式和商业大环境上来探讨这样一个问题。

我们先从这边开始,大家都是在电力行业里面,我们知道在1879年爱迪生发明了钨丝电灯,就被认为是人类最早的电器。

但是大家有没有想过,为什么电灯会成为第一个?而不是冰箱,或者是电风扇?因为电灯是我们人类的一个古老的照明需求,电力是第二次工业革命的一个代表性的技术。在我们进入电气时代以后,这是我们自然流淌出来的一个产品,我们要把电灯讲成一个产品。为什么它会成为第一个产品?是因为电首先帮助传统产业升级换代,在电灯之前,人们想到更多的是蜡烛,想到的是灯笼,因为我有照明的需求,所以一旦有了电之后,首先想到的是怎么样用我的电来完成原有的那样一个需求,所以你其实完成的还是原来农业社会或者是浅工业社会当时的需求。

但是我们的电,我们知道发明了电以后,肯定不会止步于电灯,随着电成为基础设施,后面的化学反应出现出现,行业应用不断破圈,全新发明创造喷涌而出。这些针对的都是传统社会无法满足的需求,大大拓宽了人类社会的外延。在没有电的时候我们有没有想到未来会有高铁,有没有想到未来会有飞机,有没有想到未来会有电钻?没有电的时候是完全想像不到,只有这个行业发展到一定的时候,才会产生一些新的应用,而且应用本身都是这个行业破圈的行为。

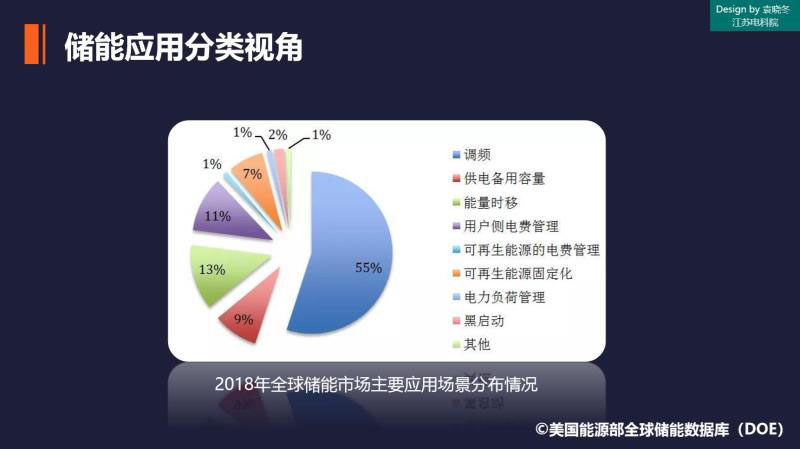

我们如果是以史为鉴,我们做能源变革颠覆性技术,现在大家都已经达成了共识,我们储能是一项能源变革颠覆性技术。当前的储能应用大概分类有哪些?这边是美国能源部关于全球储能数据库做的分类,是2018年的市场分类,我们看到大概是分为调频、供电备用容量、能量时移等等需求,我们可以看到这些应用,大量的应用都是在我们传统的电力系统时代能够想到的应用,而当储能技术成熟了之后,我们理所当然,认为所有的应用都要展开。

看一下中关村储能技术联盟给出的分类,这个分类是电网侧、用户侧、电源侧、分布式可再生、并网等等,也是在原有的范围之内。

大家平时见到更多的可能是发电侧、输配电、微网系统等等。

在德国莱茵TUV与中关村储能联盟出的白皮书里面,分为户用系统储能、商用系统储能和电力系统储能。

这是中国工程院的分类,是按照电力系统可再生能源开发和交通,我们可以看到多出一个交通,这是很有意思的一点。

而中科院的这个项目,应该是国家支持的一个很大的研究项目,这是它的研究报告里面的一个分类。我们可以看到还有这样的分类,20+的储能应用场景分类,可以给我们很多启示,储能的应用场景确实非常广泛。

但是我们知道,本身我们现在所处的时代是一个什么样的时代?关于这个时代,阿里的学术委员会主席曾鸣教授有一个判断,这个判断在商业圈里还是得到相当的共识,我们现在身处三浪叠加的时代,如果我们在这个时代趋势判断错误,导致战略上的保守,很容易被下一波浪潮淘汰。为什么叫三浪叠加?因为我们现在的这个时代技术迭代太快了,我们前一个时代,工业化的时代,就是以规模效应为主导的时代没有结束,而同时我们联网化,就是我们的信息化、互联网化、数字化的这个时代已经催生过来。我们今天的这个论坛其实还在讨论储能,我相信大家在这个圈子里面应该参加过很多类似于数字化、工业4.0的论坛,同时大家又在展望智能化时代,讨论AI,讨论深度学习,讨论区块链,最后发现我们把三个时代叠加在一起,这个概念叫三浪叠加。而这三个时代本身的特性是不一样的,工业化时代追求的是规模效应,联网化时代追求的是网络效应,而智能化时代追求的是时空效应,由于发展太快了,我们忽略了这里面微小的差别,很多时候我们说着智能化时代的话,做着工业化的很多事情。

但是这个时间点上三个发展周期可能都成立,我们现在做商业,做公司的话,朝着这三个点任何一个点做可能都对,所以看不出当前战略有什么问题。但是当这个战略再往下走的时候,有可能随着这个浪潮再往前推进,有可能被这个浪被拍掉。这就是当下的一个状态。

根据这个状态,我们再来回看前面储能应用的分类,如果这个分类结构性不强,可能会挂一漏万,如果这个分类像20+这样分类肯定会少掉很多东西,但是如果分类主观性太强,可能自设边界。如果我的分类只站在电力系统角度看这个问题的话,有可能电力系统之外的市场就被忽略掉了,未来丢失的机会是巨大的。

所以我们不妨换一套模型来理解储能的世界,《模型思维》是非常有名的一本书。这里面用到的模式还是适用于战略格局的模型,叫“点线面体”的模型,现在这个模型应该在业内做产品,这个模型是用得非常作的一个模型。

什么叫“点线面体”,把一个大型企业当作一个点,产业链上下游形成线,许多线相互协同形成面,许多面协作形成的是体。就像我们在淘宝上开一个店,淘宝的面和这个体能够帮你做大量的工作,淘宝上有很多服务帮你做店铺的维护,还可以帮你做物流和支付体系等等,底层的东西不需要你做,但是底层的东西是体和面,你要做的只是上面的线和点。这就是这个生态的一个道理。

而我们储能所处的位置其实也是一样的,我们在讲储能之前,针对两种不同的企业,我想即使大家现在是一般的企业也会关注如何找到一个蓬勃向上的生态系统在其中生存,我们也不希望我们是站在泰坦尼克号上做一些无谓的工作,我们希望是站在一个升起的行业。如果是更有想法的企业,比如像国轩高科这样的企业,可能不仅要自己过得好,而且要肩负更大的使命。我刚刚看到宣传片里,习总书记可能对国轩高科也提出了一些期望,像这样的企业就要带动更多的线和面,来促进整体的昂扬向上。这里面类似的公司,比如像早年的通用、波音,包括华为,这样的企业都是站在这样的角度去思考这个问题的。

如果是电的话,刚开始在第二次工业革命,电刚出现的时候仅仅是一个点,在这个点上我们只会发明电灯,只会发明更好的电灯,烧的时间更长的电灯。当你第一次破圈之后,一旦进入了线,就可以把电应用到任何生产的上下游、供应链当中去。在电发明之前,所有的这些工作都是要靠人力或者靠蒸汽机来实现的,而蒸汽机实现的这些技术,可以全部转换成电动机、发动机等等这样的一些设备,在1870年的时候,两个主要的设备,发电机和电动机陆续发明,这个时候整个行业破圈成为了一条线,一条一条产业链可以拉起来。

第二次破圈大概发生在1890年的时候,主要是发明了三相异步发电机,电力工业的发展就到了一个新的阶段,有没有想过电力发展是这样过来的?其实不是因为有了电,马上就有了电网,中间是两次破圈之后有了电网,而有了电网之后彻底改变我们的生活和出行,包括我们所有交往的形态。后面有了飞机,现在有了高铁,如果没有强大的电网在后面撑着,我们的高铁其实是不可能跑起来的。高铁都是接入220千伏的电网,这么大的冲击容量,如果没有后端的强大电网支撑,它是跑不起来的。所以前端必须是先被破圈之后,可能才有高铁,所以在这个之前,大家再大的想象力可能也想不出高铁这个东西。这就是行业在破圈之后,应用范围会做巨大的涟漪式扩散。

我们看一下破圈本身是从点到线再到面的过程,我们储能行业的“点线面体”代表的是什么呢?先来看一下储能的这个点,因为今天时间关系,原来这边还有很多的例子,现在都浓缩在特斯拉这个案例上,这个车是非常有名,当时是用了7000节18650电池组成特斯拉的ModelS,为什么用7000节这样的电池?

这个点上面的另外一条是互动储能,可能用的是13.5度电的储能,这个在美国卖得很好,是供一家一户用的,但是重要的还是和前面做电动车是一样的思维,把这个点达到一个极致。

这是另外一个Powerpack,这个非常容易组合,主要是用在小型商业企业等各个场景,在底层产品、设计思维上就是有很大差别,它的思维最早就是从电动车拿18650电池开始的这样一个思维,所有的核心点都聚焦在单一模块做到极致的标准化。

这是特斯拉更大的一个野心,要做Megapack,是新型巨型电池,这个东西拼在一起就可以做电网侧的储能应用,但是它的不同之处在于它单个点做到了极致。我这边拿它做一个类比,就拿唐宋建筑斗拱结构的精妙和特斯拉在储能布局上的野心,其实这两者之间非常像,为什么唐宋时代的斗拱到了明清之后就没有了,在于高手解决复杂问题靠的不是破案的方法,是通过不断的拆分,把大谜团变成小问题,具体化,然后逐个解决。高手做建筑的时候,不是靠一双翘首,而是通过标准化的构件,达到一个比较好的组合。一旦能工巧匠不在了,或者公司的技术人员被挖走了,这项技术还能不能继续维持下去?如果行当里面经常有这样的动荡,整个技术推进能不能达到这么快?解决这个问题最好的方法,就是最小化的把它模块化,而古人斗拱的技术就是做这么一个巧妙的设计。这样一个斗拱本身就做成标准建材,左边放了两张图,如果大家去山西的话会看到一些古建筑都是非常典型的唐宋斗拱,过了这个时期之后就失传了,标准材截面3:2,比例跟现代建筑的力学计算相符。比如建一座宫殿只要10个月就能建好,这里面的时速代表什么?代表我们如果要建一个电网侧的储能,单个储能模块拼到一起之后调配速度有多大?单个模块的速度有多大?因为电池的一致性高,所以控制系统,我的软件比我做更大模块的管理难度还要低,这就是底层的一个思维模式。

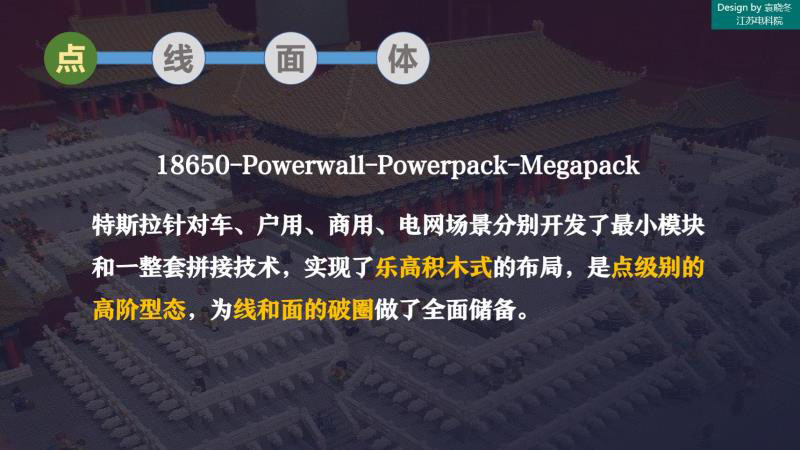

在点这件事上,我认为特斯拉其实是做到了极致,从18650到Powerwall亿到Powerpack到Megapack,就实现了一个乐高积木式的布局,是一个点级别最高的形态,也是为后面的破圈做了全面的储备。

我们看到特斯拉在上海已经全部注册了,工商注册的时候把这些东西全部注册了,我们也不知道他未来破圈以后到底想搞什么,但是我们至少知道他在点线面体点上的储备是相当丰富的。

我们再来看一下线,包括调峰调频、黑启动、平抑新能源波动、削峰填谷等现阶段储能应用场景,都是通过储能这个点,面向特定需求,有效地连接上下游形成的线。

就像你在淘宝上开一家店,你说这个店的美工没人帮你做,你说店的商品怎么做介绍,没人帮你写文案,这些东西都没有,都得靠你弄,你感觉到每天做起来特别难。但是底下的面到底是什么?其实面,指的是平台或者一个生态,它的核心是要有创新模式的可能性,而且要广泛地连接不同的玩家。这里面我们的玩家不能是单一的系统,必须是要这个玩家在这个系统里面很多人,必须要有很多人,这个玩家才能把这个面组得起来。

比如说我们前面看到了,当时是中科院的分类场景,在这里面我们可以看到锂电池是有三个产业在推动它,包括电动汽车、新能源和电网,它背后本身都是一个产品。其实这种形态有可能就构成了一个面,而锂电池相当于一个产业生态,不是点和线的机会,是面和体的机会,至少它是一个面,所以不用担心锂电池,如果我们在这边的扩产,比如说我们可以看到宁德比亚迪还在扩产,我们不用太担心,因为他一旦把自己嵌入到这个面里面,他的机会就会大很多。就像下围棋一样,就会走成一个活棋,因为未来的市场比现在想像的要广阔得多。

在电网里面,现在电力网里面的路由技术、能源更好的分发,是未来的一个发展方向,所以锂电池对电网有需求。

新能源成本已接近火电,新能源的存储是一个万亿级的市场,包括电动汽车,它的本质就是锂电池的革命,我们知道这三者在不同的产业链里面,这样它就可以构成一个面,对我们储能行业进行整体的支撑。

这是我前两天看到的一张图,我觉得很有意思,这个储能行业,我是不是还有别的玩法?我看到这边就是一个V2V,就是通过电动车对电动车进行充电,这个可能不是一个标准的电动车,可能就是一个储能车。我们脑补一下这个电动车充完电它干吗?可能就是回到充电桩充电,这样的话,储能就会形成从线到面的破圈。

但是大家有没有发现这个里面少了什么东西?如果是这个生态的话,我们的配网没有了。所以未来在这个演化过程当中,我们原有生态里面的很多要素都会被很多新的系统短路掉,会被打破掉,这种可能性都会有。我们在做储能行业的战略思考和战略布局上,一定要思考到这些可能性。

在面里面,我们别的就不多说了,还是围绕着电动车再稍微说两句。因为电动车再展开来讲,它也不仅仅是一个电动车,我们国家现在对电动车政府的产业支持力度非常大,除了电动车之外,还有在它上面衍生的自动驾驶和车联网,这个东西它不是简单的一个名词,大家如果看到自动驾驶以后,我们的驾驶员没有了,不仅是驾驶员没有了,车的形态会发生变化,我在这个车上可能就少掉一个人去开车,这个车可能就变成别的空间,在这个空间里面就可以有别的商业机会出来,我们切进去以后肯定会有一定的市场,包括车联网。

烧车,这边引用了科技前哨里面对这个产业的分析,烧车等于量产,如果仅仅是在实验室烧了没有人发出来,没有人会知道,所以现在市面上虽然有很多关于烧车的传闻,但是反倒说明各个车厂都已经进入量产的阶段。

另外,烧车反过来是一个信号,不是一个噪声。在这里面我们可以看到在投放市场之前,必须要通过这个过程,才能让这个车逐渐成型。

再看一下自动驾驶,最近也听到很多负面的消息,当然没有烧车那么多,很多人说自动驾驶的事故率高什么的,但是更重要的一点,自动驾驶本身还可以避免很多,如果是人去开车会产生的事故,这里面其实是正反两相权衡的问题。但是目前因为自动驾驶,里面可能涉及到的安全性,包括伦理性方面的东西会更多,所以出来得会略晚一点。但是技术上,我们去跟踪这个技术的发展,可以看到它其实现在也是技术上已经成熟了,我们会对它的要求苛刻性更加高一点。但是我们把这些变量都放到这个面里面来看的话,这个对我们整个储能行业的发展会非常有利,现在有很多业态,可能现在大家都想不到,如果是自动驾驶的话,有没有可能是自动驾驶的纯储能车,那些自动驾驶的纯储能车,如果定点把电充满,根据滴滴的算法或者美团的算法,把它布局到交通最薄弱的环节里面去,如果是这样的话,有没有可能继续正向加速电动车在城市里面的推广?这个里面只是一个技术点突破,就会有新的业态出来。

这就是在点线面体一旦破圈之后,能够产生新的机会就会层出不穷。

电动汽车发展得慢可能还有一个问题,就是大哥排挤小弟的问题,这个就当一个资料放在上面,大家看看,可能跟这个主题略有关系,关系不是特别大。

本身中国还有一个特别好的,就是我们的产业政策支持的力度非常好,而且支持的节奏也特别好,我们储能行业也特别期待像电动车这样类似的产业扶持政策,我们在电动车政策扶持上绝对是全世界最好的政府政策的典范。这里面我们现在的核心问题已经不再是0到1,而是1到N,如何实现量产,这方面的操作我们中国一定是全世界最领先的。

最后再来看一下体,先看一下工业革命的终局判断,这个是在前几年《第三次工业革命》这本书里面,包括《零边际成本》提出能源互联网将是能源和通信技术相结合而促成的最后一次工业革命,最终回让人类的商业模式和社模式发生翻天覆地的变化。我们站在能源这个口上来看这个就是能源互联网,但是站在地球的角度来看,能源互联网是工业革命的终局判断。

我们在能源行业本身的大局判断是什么?我们根据国际可再生能源组织今年最新的一个工作报告里面的结论,整个能源大局判断,能源的议价能力,将不再只取决于一个国家的资源,而是还取决于科技水平。我们之前全球能源格局是以资源来判定的,当美国和沙特这样一个联盟构成之后,能源成为全球的一个命脉,这个是国际一个大的能源政治格局。这样的话,但是现在已经不是这样了,现在更多取决于科技水平,因为一个国家大家都在想着怎么样摆脱石油,而摆脱石油更好的方式就是利用风和太阳能,而利用风和太阳能大量需要我们的技术,这里面就包含了储能技术,所以各个国家特别在这个方面做很多研究,而里面尤其是对原来依赖于对外原油的国家,中国在这个方面的投入也是非常大的。

电网最终会成为现在能源供应线,国网公司提出的全球能源互联网,在战略构想上是有它的前瞻性的。但是这个方案,其实跟我们的储能方案是可以相辅相成的,我们的储能方案也可以部分替代能源互联网的方案,因为储能跟能源互联网在做这件事情上有一定的同构性。

这是能源行业未来的一个预测,到2050年全球能源消耗,我们看黄色的部分,现在我们的能源占比是占全球20%,2050年会占到49%,而我们国家提出的占比是到50%以上,所以我们知道至少在未来三十年我们的电力还有1.5倍左右的发展空间,如果按这个预测来看,所以其实我们发展的空间还是相当大。在这1.5倍里面,绝大部分又是新能源,都是可再生能源,这个可再生能源给我们储能市场带来的空间有多大?我们有没有新的东西会出来?这个其实也是在储能行业一旦破圈到面之后,其实是可以去思考整个战略上面新的一些布局点。

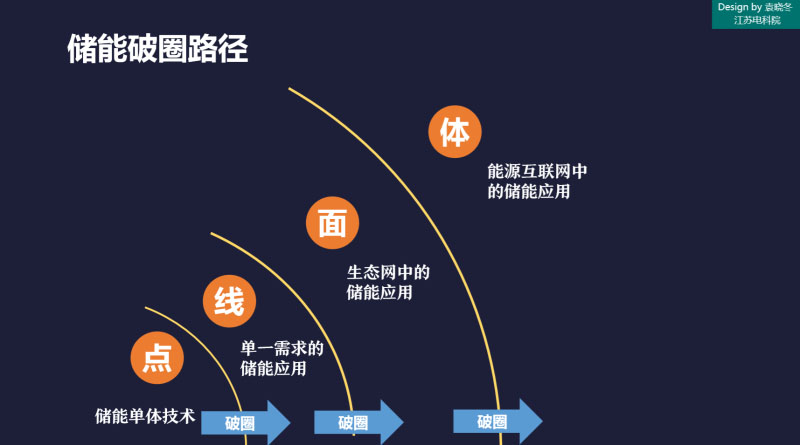

这是储能的一个点线面体的大概破局,从单体技术的点,到产业链的连接,到生态圈中的储能应用到能源互联网中的储能应用,我们可以看到未来的前景还是非常光明的。

以史鉴今,储能行业当下点、线一级的创新,在传统社会中大多能找到对应。但是到面,逐渐成规模的时候,当体也开始小试莺啼的时候,才是革命性的时代。

乔布斯说创新不是创造全新的事物,而是把不同的事物关联起来,合成新事物。

举一个秒懂很简单的案例,大疆的航拍无人机,在这个无人机出来之前,美国有很先进的产品,我们当时的场景需求是低成本的航拍需求,所以我们做一个组合,无人机+摄像头,再加一个小的电池,我们的市场销量就达到全球第一。这里面大家觉得难不难?其实也不难,但是在此之前大家都没有想到这样一个东西出来。

最后一页,我引了麻省理工《科技评论》这本书上的一段内容,其实这本书每年都跟踪全球科技科研的成果。

前沿科技正向“无人化”与“体验化”发展,比特类技术高频道迸发,原子类技术影响更加深远,在比特和原子两个领域的交界处,储能有更大的用途,破圈可期。

以上就是我的分享,谢谢大家