中国储能网讯:《储能产业研宄白皮书》从第一版开始,持续保持着对新兴、热门技术的跟踪与分析。 本版白皮书挑选了氢能产业、天然气存储、钠系电池为大家详细介绍。

另外,随着储能技术的实际应用越来越多,其相关标准,特别是一定应用场景下储能的应用标准,对储能的推广意义重大。《储能产业研究白皮书2012》对国内外储能的标准化工作做了详细的分析,本版白皮书将就这一部分内容进行更新,并对中关村储能产业技术联盟在储能应用标准方面做得努力进行总结。

一、氢能产业简述

在2014版白皮书的技术分册中,我们曾对氢能产业的定义、特点、发展历程、全球格局以及主要的制氢、储氢、输氢、用氢技术进行过介绍。本部分将在2014版白皮书的基础上全面梳理氢能产业链、讨论氢能和燃料电池的主要应用领域、分析中国氢能产业的发展状况及支持政策。

1.氢能产业链概述

氢能产业链涉及制氢、储氢、输氢和用氢等多个环节,经过多年发展,目前呈现出以下主要特点:

氢能领域的企业主要集中于制氢和燃料电池领域,且除传统大型工业气体生产企业,氢能领域的公司多成立于最近10年;

在制氢和氢气供应方面,天然气重整制氢是大型工业气体公司生产供应氢气的主要方式,电解水制氢是分布式现场制氢的主要技术;

在氢气的运输和存储方面,氢气的储存方式决定其输送方式。高压储罐、以气体方 式进行储存和运输,是目前运用最多的方式,管道输氢项目开展较少,固态储氢技术大多处于研发阶段。另外,专门开展储氢、输氢业务的公司很少;

在用氢方面,燃料电池是氢能利用的主要方式,化工领域是氢气的最大消耗部门,但氢气仅作为化工原料使用,并不属于氢能的范畴;

在氢气-天然气综合利用方面,注入燃气管网(Power-to-Gas)和加氢天然气燃料两种方式是探索可再生能源大规模制氢之后氢气长距离输送和就地消纳的有效尝试。

成本和寿命是氢能产业链各环节发展面临的共同问题。未来随着可再生能源的大规模接入和制氢技术的发展,利用清洁的风能、太阳能,高效、安全、大规模地制取氢气将成为可能,氢气有望扮演起能源储存媒介的角色,以氢气为基础的能源体系将获得更大的发展空间。

2.氢能和燃料电池的应用领域

燃料电池已经成为氢能清洁利用的最主要方式,在2014版白皮书中,我们曾分析了燃料电池的三大应用领域,便携式应用、固定式应用和交通运输应用。本部分我们将详细介绍各种应用的市场发展状况。

(1)燃料电池的固定式应用

燃料电池固定式应用是指燃料电池作为发电设备为数据中心、商业楼宇、工业企业、居民住宅建筑以及大型发电站提供清洁、可靠的电力和热力能源供应。主要有燃料电池备用电源、燃料电池微型热电联产系统、分布式燃料电池热电联产电站三种形式。

固定式应用是全球燃料电池装机规模最大、增长速度最快的领域。根据DOE《2013燃料电池技术市场报告》(《2013 Fuel Cell Technologies Market Report》)的数据统计,截至2013年,燃料电池固定式应用的装机规模已经超过150MW,占到燃料电池总装机规模的近90%。

(2)燃料电池交通运输应用

在交通运输领域,燃料电池有广泛的应用,主要包括乘用车、公交车、物料搬运设备、冷藏车、机场牵弓{车和摆渡车、小型飞机船舶的辅助动力装置(APU)等。其中,以燃料电池为动力的物料搬运设备己经实现了商业化;2014年12月,丰田率先推出了世界首个燃料电池汽车车型“Mirai”;全球其他大型汽车制造商,例如现代等,也正在加快燃料电池乘用车辆商业化推广的步伐。

目前,充分配套的加氢设施和政府支持补贴政策仍然是决定燃料电池汽车布场化水平和时间的关键因素。

(3)燃料电池便携式应用

燃料电池便携式应用是利用燃料电池为小型移动及便携式设备提供电能,应用领域包括燃料电池盒、军用野战设备电源、小型燃料电池充电器、电子设备电源、燃料电池玩具、远程遥控设备电源、工业辅助动力单元(APU)等。

质子交换膜燃料电池(PEMFC)和直接甲醇燃料电池(DMFC)是目前燃料电池便携式应用的主要技术解决方案,其面临的主要竞争对象为锂离子电池、铅酸电池、镍氢电池等储能电池。

由于尚未找到明确的市场定位和商业模式,在与锂离子电池、铅酸电池等的竞争中不具优势,燃料电池便携式应用的发展十分缓慢,目前商业化产品和市场规模仍然有限。

3.中国氢能产业发展状况及支持政策

(1)中国氢能产业政策

中国政府尚未出台专门针对氢能产业的支持政策与发展规划。2014年国务院发布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,首次将氢能纳入能源政策体系,氢能和燃料电池被 到为20个重点创新方向之一。

目前,与氢能和燃料电池有关的政府政策主要集中在科研支持计划和新能源汽车推广两个方面。

(2)中国氢能产业发展状况

近两年,受国际氢能产业发展趋势的带动和可再生能源大规模接入的影响,我国氢能产业的发展方向和应用渠道也逐渐多样化,与燃料电池备用电源、可再生能源制氢、氢能天然 气综合利用有关的示范项目纷纷启动。具体而言,我国氢能产业发展呈现出以下特点:

中国煤制氢及提纯技术走在世界最前列;

以国际合作项目和重大赛事为契机,开展过一系列燃料电池汽车示范运行项目;

移动基站备用电源市场率先发展,安装规模逐年增加;

• 开展风电制氢综合利用示范项目,探索利用氢能解决可再生能源的消纳问题;

• 以HCNG作为汽车代用燃料,中国在氢气天然气综合利用方面另辟另辟蹊径。

(3)中国氢能产业发展存在的问题

虽然我国在氢能领域的研发和示范都取得了一定进展,但是氢能尚未成为一种被公众广

泛接受的清洁能源,如何把制氢、储氢、输氢、用氢等产业链上下游联系起来,如何把氢能 与可再生能源、交通、电力、天然气等结合起来,尚没有明确的实施路径。就我国而言,目前氢能产业发展中遇到的困难和障碍主要表现在以下几个方面:

• 中国氢能发展缺乏顶层设计;

• 石化行业仍然是中国最大的用氢部门,需要结合本国国情开拓氢能市场;

• 大功率质子交换膜燃料电池技术仍然落后于国际先进水平;.

• 系统成本高、产业链不完善、无法完全国产化和量产化等问题阻碍了燃料电池的商业化;

• 氢能及燃料电池的规范和标准化体系不完善,无法跟上市场化进程;

• 中国车企氢燃料电池汽车的开发布局落后于世界著名车企。

二、 天然气存储简述

1.天然气存储技术简介

按存储方式的不同,天然气存储可分为气态存储、液态存储和固态存储。其中,气态存储主要包括地下储气库存储、储气罐存储、管道存储、压缩天然气(CNG)存储、吸附天然气(ANG)存储和近临界流体存储等;液态存储主要指采用液化天然气(LNG)方式存储; 固态存储主要指采用天然气水合物(NGH)的形式存储。目前天然气储存的主要方式还是气 态存储,其他存储方式应用的较少。

而气态存储方式中,相比于其他储气技术,地下储气库具有库容大、安全性好、造价和 运行费用较低、持久耐用等优点,是当今世界上主要的天然气储存方式和手段,也是城市最主要和最经济的供气调峰方式。本部分内容将主要对地下储气库存储技术的重要性、技术、 发展规划、存在问题等进行梳理与介绍。

2.天然气储气库的重要性

地下储气库多建在靠近天然气用户城市的附近,能很好地满足用户的调峰需求。许多天 然气生产和消费大国都把地下储气库的建设作为天然气上下游一体化工程的一个重要组成部分进行总体规划,其主要作用和功能包括:

• 协调供求关系与调峰;

• 实施战略储备,保证供气的可靠性和连续性:

• 有助于生产系统和输气管网运行的优化;

• 影响气价,实现价格套利;

• 提供应急服务;

• 为其它国家提供储气商业服务。

3.天然气储气库的技术

按照地质结构划分,地下储气库主要有四种类型:枯竭油气田型储气库、含水多孔地层型储气库、盐穴型储气库、废弃煤矿井型储气库。

枯竭油气田,是目前全球使用最广泛、运行最久的一种储气库,也是中国首选的储气库类型。它通过油气田原有的生产井和建库时增加的气井向枯竭的油气层注入或采出天然气,具有储气量大、可靠性好的特性。另外,原有油气井的一些设备也都可以投入使用,因此可以缩短建库周期、节省一定的投资和运行费用。

含水多孔地层型储气库,选择有足够面积和厚度、其上有良好不渗透覆盖层的砂岩或砂层(含水多孔地层),人为地将天然气注入,水被排出,天然气充满空隙而形成的一种人工气藏。这类储气库的储量巨大,可以存储几十亿立方米的天然气,每年循环1次,但气— 水界面较难控制、建设周期长、投资和运行费用高、风险较大。

盐穴型储气库,是目前重点研宄的一类储气库。利用地下较厚的盐层或盐丘,采用人工方式在盐层或盐丘中制造洞穴形成储存空间来存储天然气。盐穴型储气库的垫层气用率高 (必要时,垫层气可完全回收),工作气量注采率高,年注采循环为4-6次,可以拆分为若 干期建造,较快地投入使用。缺点是投资和运行费用高、储气容量较小、技术难度大。

废弃煤矿井型储气库,利用废弃煤矿等遗留的洞穴来储存天然气。这类储气库的建设费用低,但存在严重缺陷,例如,采出储存气体的质量会发生变化,热值有所降低;密封性差,存在气体向地面泄露的危险。

不同的储气库技术有不同的特点及用途,不同地理条件及需求的地区可因地制宜发展不同类型的储气库。目前,中国主要采用的储气库技术主要有枯竭油气田型储气库和盐穴型储气库,含水多孔地层型储气库和废弃煤矿井型储气库则应用的较少。

4.国天然气储气库现状及规划

(1)中国天然气储气库现状及规划

中国从1999年开始,先后建设了大港储气库群、京58储气库群和刘庄储气库。2012 年的数据显示,中国储气库的实际工作气量为30亿立方米,天然气表观消费量为1471亿立方米,储气库工作气量仅占天然气消费量的2%,远低于美国的14.2%和世界平均水平11:3%。

2013年,随着华北苏桥、新疆呼图壁、重庆相国寺、辽河双6等储气库的投产,当年新增设计工作气量116亿立方米,截止到2013年底,中国储气库(含中国石化的中原油由文96储气库)的设计工作气量达到164.92亿立方米,以油气藏型储气库为主,主要分布在'气源所在地、天然气消费中心以及大型骨干管网附近。

但考虑到储气库从投产到达到设计工作气量的时间长,而季节调峰气需求逐年迅速增长等因素,目前中国储气能力建设仍严重滞后,急需根据全国天然气管网布局,加快建设储气设施。

根据规划,“十二五”期间将新增储气库工作气量约220亿立方米,约占2015年天然气消费总量的9%,城市应急和调峰储气能力达到15亿立方米。未来,预计中国将形成四大区域性联网协调的储气库群:东北储气库群、华北储气库群、长江中下游储气库群和珠江三角洲储气库群。

(2)中国储气库运营管理及价格机制

中国天然气产业仍然是上中下游一体化的运营模式,天然气生产、运输、储存及销售主要是由中国右油、中国石化等国有大型石油公司运营管理。储气库与欧美国家的早期运营模式一样,作为管道的辅助设施与管道捆绑在一起,没有成为天然气产业链中的独立环节。虽然2010年以后出现了国家投资的储气库,但是储气库的运营模式没有发生根本性的变化。 目前,中国储气库的主要作用还是协调供求和调峰、优化生产和管网运行以及应急与战略储 备等方面。

经过2011年和2013年两次天然气价格改革之后,中国的天然气定价方法由成本加成 法转变为市场净回值定价法,价格管理由出厂环节调整到门站环节,国家发改委规定各省门站价格的最高上限,同时建立了天然气价格与可替代能源价格的动态挂钩机制。

自前,中国储气库一直是管道的辅助设施,没有单独定价,储气环节发生的投资、成本费用都是与管道的经济效益测算捆绑在一起,相应的储转费计入到管输费中,与管输费一并收取,没有在天然气价格体系中单独设立“储气费”科目。例如,2003年国家发改委发布的西气东输管道的全线管道平均运价(包含储气费用)为0.79元/立方米。

5.中国天然气储气库存在的问题

目前地下储气库仍然是主要的调峰方式,将国内地下储气库建设、运营与市场面临的各种挑战与问题梳理清楚,并提出相应的政策建议,通过完善政策机制引导有效市场的建立,是目前天然气存储所亟需的。中国天然气储气库发展面临的主要问题有:

• 储气责任界定不明确;

• 储气库建设标准缺失,运营安全隐患大;

• 监管不到位且无法可依;

• 价格不透明,不和于市场进行有效竞争;

• 盈利模式缺乏,各类资本投资积极性不高。

三、钠系电池研究进展

随着电动汽车的大规模推广和应用’锂离子电池的快速发展和应用必然会导致锂资源紧缺和成本上升,从而影响它的应用经济性和大规模持续供给。考虑到钠和锂具有相似的物理化学性质,并且钠资源丰富、成本低廉,近年来钠系电池得到日益广泛的研宄和重视,未来 在大规模储能应用中将有很大的发展潜力。

1.钠离子电池

钠离子电池与锂离子电池结构和原理相似,正负极材料均采用钠离子容易嵌入/脱嵌的

活性材料,电解质是溶解有钠离子的有机溶剂或采用盐类掺杂的固态聚合物。钠离子电池原材料价格低廉、储量丰富,已成为近期储能领域研究的热点方向之一。

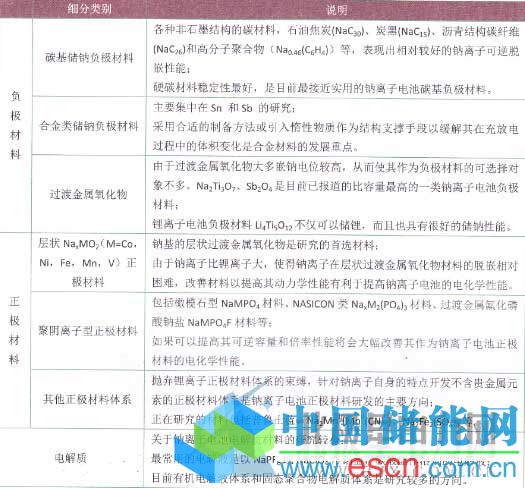

通过借鉴锂离子电池材料研宄经验,钠离子电池材料研究近年来进展较多、技术发展较快。钠离子电池研发的关键在于材料的开发,开发长寿命电池的关键是开发出具备可逆脱/嵌钠离子特性的材料,包括正极材料、负极材料和电解质。一些典型的钠离子电池正负极材料、电解质材料如表1示。

表1钠离子电池关键材料

钠离子电池的发展表现特点和趋势:

将锂离子电池电极材料直接类比应用到钠离子电池中是开发钠离子电池体系的捷径和首选思路;

由于钠离子与锂离子在离子半径、化学活性等自身特性方面有所不同,使得钠离子电池虽可以在一定程度上借鉴锂离子电池材料的化学组成,但还需要针对钠离子的物理化学性质、电极材料的晶体结构和反应机理独立地开发和设计新型钠离子电池体系;

由于碱性离子(锂离子、钠离子、钾离子等)之间具有相似的化学性质,在锂离子 电池电极材料的基础上开发可以实现多种碱性离子共嵌入的正负极材料也是钠离子电池电极材料开发的一个方向,以此可以大幅提高材料的储能容量和应用范围。

2.水性钠离子电池

水性钠离子电池使用水作为电解液,与使用液态有机电解液的电池相比,在成本和安全 性方面具有明显优势。由于部分钠离子电池电极材料的氧化还原电位处于水稳定电压窗口内, 因此钠离子电池具备应用水性电解液的条件,水性钠离子电池也成为钠系电池不同与锂系电池的重要方面。钠离子和水溶液体系自身的化学性质是影响水性钠离子电池电极的材料体系开发应用的最主要因素。目前所报道的全电池体系大致可以分为以下两类:

(1)非对称电容型水性钠离子电池

在“电容负极/嵌入正极”型水性钠离子电池中,负极采用高比表面活性碳材料,反应原理为钠离子在表面的吸附/脱附反应;正极则采用高电势嵌钠化合物,反应过程为钠离子的嵌入脱出机理。因此,这类电池又称为混合型水系钠离子电容电池。

由于反应原理简单、原料丰富且价格低廉,这类材料体系非常适合诸如电网调峰、分布式储电等应用。美国Aquion Energy公司已将这种电池进行产业化开发。

(2)嵌入型水性钠离子电池

“嵌入负极/嵌入正极”水性钠离子电池的反应原理与锂离子电池的“扶摇椅式”反应体系相似,即充电过程表现为钠离子从正极富钠晶格中脱嵌出来进入溶液,同时溶液中钠离 子嵌入负极晶格;放电过程正好与之相反。

目前Alveo Energy公司正基于这种材料体系开发新型低成本水性电池。

3.中低温钠硫电池

在《储能产业研宄白皮是2011》中,我们曾对钠硫电池做过详细介绍,目前储能领域应用的钠硫电池通常需要较高的运行温度(300~40(TC),由于运行温度很高,对材料的性能、 生产工艺、电池的结构设计和系统的安全管理都提出了很高的要求,为此中低温钠硫电池成 为研宄的主要方向。

(1)中温钠硫电池

最近,美国西南太平洋国家实验室(PNNL)对中温Na-S电池进行了研宄,设计了平板式的钠硫电池结构并取得了较好的结果。该结构采用厚度为600um的β-Al2O3陶瓷片作为 固体电解质,Nal的四乙二醇二甲醚溶液作为阴极溶剂,在150℃下具有较好的电化学性能。

(2)室温钠硫电池

目前对室温Na-S电池的研宄借鉴了Li-S电池的概念,因此存在着与锂硫电池类似的问题。受限于硫正极电化学活性低、放电中间产物易溶于电解液等缺点,室温钠硫电池存在正 极活性物质利用率低、循环性能差等问题,严重影响了其性能发挥和实际应用。2014年中 科院化学所郭玉国研宄团队开创性地将小硫分子正极应用于钠硫电池中,并配合钠负极和碳酸酯电解液组装出室温下即可工作的原型电池。实验显示,该电池可实现良好的倍率性能, 循环寿命超过200周,是已报道室温钠硫电池体系中最高的。

4.ZEBRA 电池(Na-Beta电池)

ZEBRA电池是1978年由南非Zebra Power Systems公司的Coetzer发明的一种基于 Beta-Al203陶瓷电解质的二次电池,又称Na-Beta电池。ZEBRA电池包括液态的钠负极、金属氯化物材料(NiCl2,和少量FeCl2)的正极以及钠离子导体β-Al2O3陶瓷电解质。

在放电过程中金属钠负极被氧化产生的钠离子通过钠离子导体β-Al2O3固态钠电解质 以及由氯化钠和三氯化铝混合熔液组成的次级电解液到达NiCl2正极,充电过程则相反。

与钠硫电池类似,降低运行温度、降低系统成本是Na-Beta电池的主要研发方向,美国西北太平洋国家实验室在这方面取得了一系列的研宄成果。目前美国GE公司成功的开发了 Durathon钠盐电池技术,初步实现了ZEBRA电池的实用化。

5.钠系电池综合比较

上述四类电池的综合比较如表2示。

表2系电池发展状况比较

资料来源:CNESA

尽管各种钠系电池;技术在性能特点和发展程度上有所差异,但大规模、高安全性、低成本、高能量和功率密度、长寿命是今后各种钠系电池一致的发展方向。目前钠系电池的研发还需要进一步对电池关键材料和关键反应界面进行研宄和评价,以增强电池的电化学性能和安全可靠性。由于钠系电池自身特点更加适合储能领域应用,未来在提升电池性能的同时还需要在钠系电池产业化的道路上继续探索,为钠系电池寻找合适的应用场景,使钠案电池在降低储能系统成本、提升储能系统功效方面发挥更大作用。

四、其他储能技术研究进展

2014年储能技术保持快速发展,除了上节重点介绍的钠系电池体系,锂离子电池(含锂硫电和锂空气电池)和液流电池仍然是储能技术研发的重点领域。此外,液态金属电池、 液化空气电池新型储能技术不断涌现并投入示范运行,也成为2014年储能技术研发的一大亮点。2014年储能技术研发特点如下:

开发新型电解液体系是液流电池研发的主要方向;

开发新型电解质体系,匹配硅、金属锂等负极材料是提高锂离子电池的能量密度和循环寿命的重要途径;

锂硫电池是高比能量储能电池技术研发的重点方向;

锂空气电池的研发持续推进,距离实际应用尚有一定距离。

五、储能技术标准及中关村储能产业技术联盟标准检测平台介绍

为了推动储能技术的应用,中关村储能产业联盟从2014年起开始启动储能标准及检测平台的建设。《储能产业研宄白皮书2012》中,对储能的标准制定情况做了详细的介绍,本部分将更新相关内容,为读者详细介绍中关村储能产业技术联盟的标准检测平台的建设思路, 以期收获广大读者的宝贵建议,更好的推动此项工作的开展。

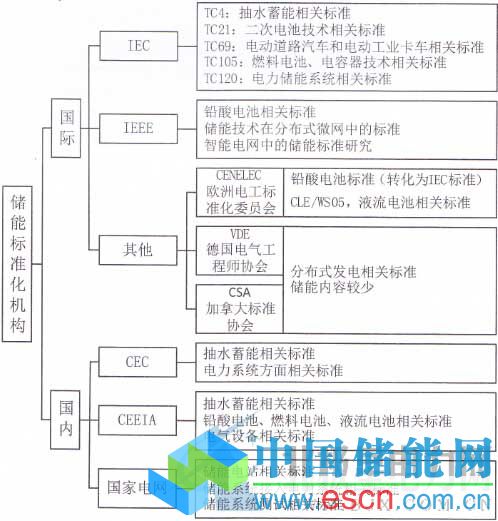

1.国内外储能技术标准化工作总结

目前,国内外己经有多家组织/机构在从事储能技术标准化H;作,其中,最具权威性的组织/机构,国际上主要有:国际电工委员会(IEC)、电气和电子工程师协会(IEEE);国内主要有中国电力企业联合会(CEC)、中国电器工业协会(CEEIA)、国家电网等。这些机构目前在储能标准、以及与储能相关性较大的应用领域(例如分布式发电)方面取得的成果如图1所示。

2.具体应用场景下储能技术标准

目前,国内外标准机构针对储能技术在具体应用场景下的标准研究尚属早期,除了技术上相对成熟的抽水蓄能、铅酸电池技术,与其他化学储能技术应用场景相关的标准还处在术语描述、接入标准、建设标准等起步阶段,具体如下:

• 铅酸电池在具体应用场景下的标准化研宄工作,相对于其他技术,最为全面,例如lEEE制定了铅酸电池在偏远环境、可再生能源并网、静态场景下应用时的相关标准;

• 与电动汽车相关的储能电池相关标准制定较多,但多局限于动力电池、电动汽车充电领域,电动汽车作为储能元件应用于电力系统,相关标准还很欠缺;

• 储能应用于分布式微网相关标准的制定近期也进行了较多的工作,但仍属于起步阶 段,只在部分标准中零星涉及储能的一些描述;

• 除具体应用场景外,储能与电力系统相连方面,国内外也都做了相关研宄,例如lEEE智能电网标准中的P2030.2TN (《与电力基础设施整合的储能系统互操作性指南》)、lEEE P2030.3 (《电力系统应用的电力储备设备和系统的测试流程标准》)以及国内—些相关标准。但这些标准基本上局限于系统安装、测试等方面,具体的储能技术相关要求并没制定。

尽管目前已出台或正在制定的具体应用场景下的储能技术标准还很缺乏,但在国外一些政府支持项目、企业招标项目中,例如加州自发电激励计划、美国能源部SHINES计划、Con Edison需求管理项目、PJM调频市场等,针对具体应用,已经出现了对储能技术性能的具体要求。这些或可为推广储能应用、制定相关标准所借鉴。

(文章来源:《储能产业研究白皮书2015》,系北极星电力网编辑整理,如需转载请注明来源。)