中国储能网讯:2024年4月30日,欧盟委员会官网发布电动车电池碳足迹计算规则草案及附件(以下简称“草案”),公开征求意见至5月28日。规则草案及附件是2023年8月正式生效的《欧盟电池和废电池法规》(亦称《新电池法》)的配套细则,主要对计算和验证电动车电池碳足迹的方法进行补充规定。

《欧盟电池和废电池法规》出台伊始,关于电池碳足迹的要求就备受关注,其规定容量大于2千瓦时的电动车电池需于2025年2月18日起提供碳足迹声明,又或者在授权法案或实施法案生效12个月后(以较晚时间为准)提供碳足迹声明。

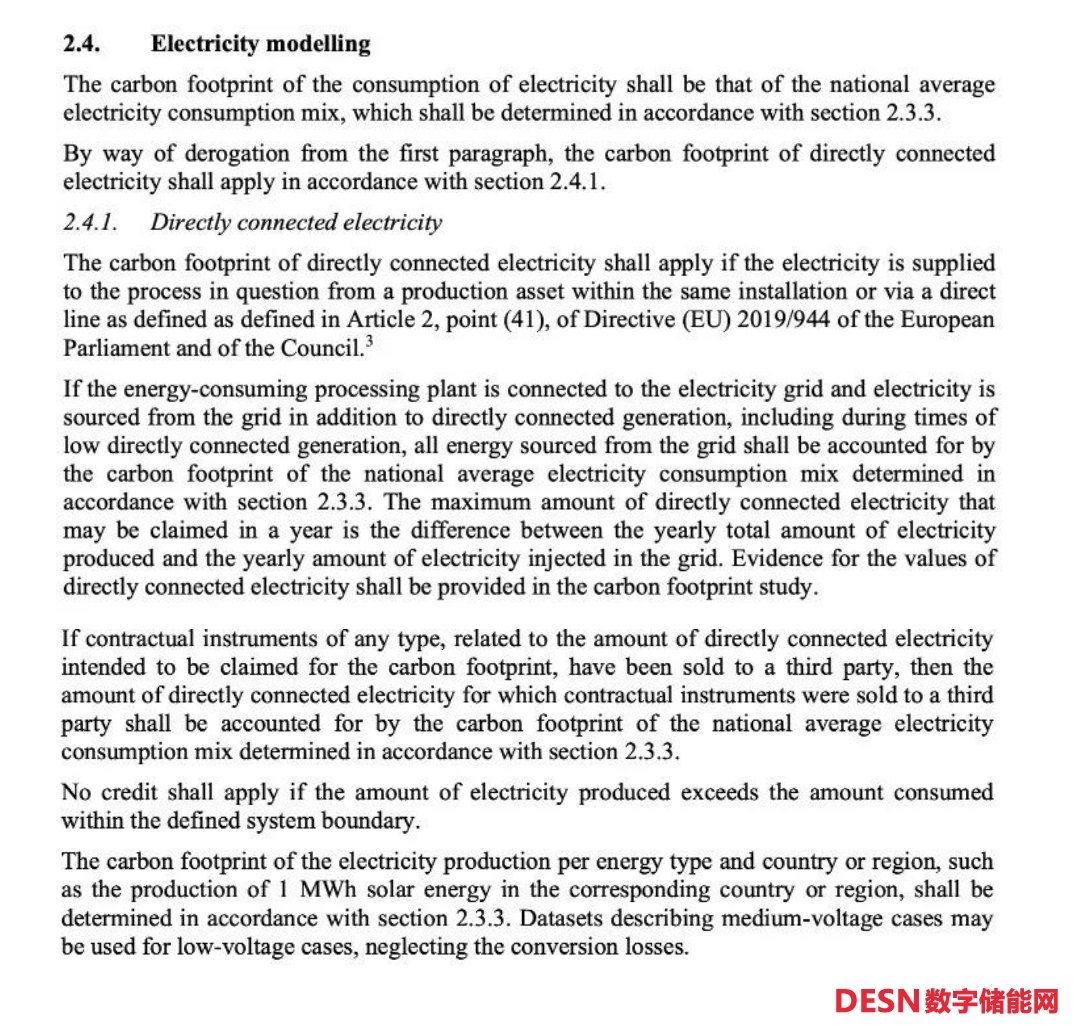

多位业内人士告诉《南方能源观察》(以下简称“eo”),规则草案附件中的“2.4.电力建模”(Electricity modelling)章节明确,计算电动车电池电力消费碳足迹时默认基于“国家平均电力消费组合”(national average electricity consumption mix),电力直连的情况例外。原文表述见下图:

北京电链科技双碳事业部总监、中国碳中和五十人论坛特邀研究员郑颖认为,上述规定意味着除非电池企业使用直供电,否则其电力碳足迹要使用全国电网的平均值,未来也可能从电动车电池延伸到其他领域。

PART.01

只认国家平均电力组合和电力直连

2024年4月12日,我国生态环境部、国家统计局发布2021年全国、区域和省级平均电力二氧化碳排放因子,其中全国电力平均二氧化碳排放因子为0.5568kgCO2/kWh。

郑颖说,电力碳足迹和电网碳排放因子是两个概念,电力碳足迹是指从原材料生产到用户用电的全生命周期碳排放,包括原料生产、运输、发电和输配电等环节,而目前我国所公布的全国电网碳排放因子不涉及发电的上游原材料环节和下游的输配电等环节。我国目前还没有发布电力碳足迹因子。

气候视野(北京)咨询有限公司创始人、海华永泰(北京)律师事务所高级合伙人吴必轩认为,不能混淆电的排放因子和电力碳足迹。“排放因子相对简单,就是指在发电这个单一过程中的碳排放,不包括输配电损失以及与发电相关的上游生命周期排放。相比之下,电力碳足迹关注的时间线更长。例如光伏发电的排放因子是零,但是它的碳足迹不是零,没有任何一种电力的碳足迹是零。”

生态环境部应对气候变化司负责人就相关问题答记者问时表示,下一步生态环境部、国家统计局将建立电力二氧化碳排放因子常态化发布机制,拟于2024年尽早发布2022年电力二氧化碳排放因子;此外,生态环境部正在组织开展电力碳足迹因子研究,成熟后将进一步发布电力碳足迹因子。

根据国际能源署(IEA)发布的2023年版生命周期上游排放因子(Life Cycle Upstream Emission Factors),我国2022年上游排放因子为98.9gCO2eq/kWh,高于日本的87.5gCO2eq/kWh和韩国的74.7gCO2eq/kWh。

郑颖表示,根据欧盟采信的电力碳足迹计算数据库Sphera数据计算,我国电力平均消费组合碳足迹比日韩等动力电池生产国高20%以上,也比欧盟高。

而在电力直连方面,草案附件给出的定义是,需要符合从同一设施内或通过欧盟内部电力市场规则定义的直连线路。有业内人士认为,这将利好风电、光伏发电直供电园区和用户侧清洁能源系统。

事实上,除自建分布式可再生能源之外,据eo以往报道《四省区推绿电直供,可行性如何?》,我国山西、山东、内蒙古、吉林等省区已出台支持新能源直供模式政策,但因经济性等方面的挑战,鲜有项目落地。

欧盟委员会联合研究中心(Joint Research Centre,简称JRC)曾于2023年6月起草关于电动车电池潜在碳足迹规则的最终草案。根据该草案电力建模部分,电力建模按优先级顺序为:现场发电(On-site generated electricity)、供应商特定电力产品、剩余电力消费组合、国家平均电力消费组合。

郑颖分析,与该草案相比,此次发布的规则草案及附件将“现场发电”明确为电力直连,原有的国家平均电力消费组合则得以保留,但是供应商特定电力产品、剩余电力消费组合则被删除。

供应商特定电力产品的核心特点是电量、来源、类型等可用合同工具追踪,绿证也具有这一特点。而国家发展改革委、国家统计局、国家能源局曾于2024年2月联合印发《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的通知》(发改环资〔2024〕113号),提出将绿证纳入产品碳足迹核算基本方法与通用国家标准,强化绿证在重点产品碳足迹核算体系中的应用。

此外,规则草案及附件还排除了非直连PPA(电力购销协议)被接受的可能性。

PART.02

中国电池制造的挑战

《欧盟电池和废电池法规》规定结合本次草案内容,容量大于2千瓦时的电动车电池预计将在2025年下半年开始提供碳足迹声明,于2026年8月18日起需加贴电池碳足迹等级标签,于2028年2月18日起,超过碳足迹阈值的电池产品将禁止进入欧盟市场。

吴必轩指出,“这个规则在本质上讲的是,在什么条件下,电力的能源属性可以被欧盟认可。一旦条件满足,欧盟就认可发电的能源,例如风、光、核,电力用户就可以根据能源类别计算碳足迹。现在的问题是,这个草案只在一种条件下认可电的能源属性,就是直连。非直连一概不认,一概使用全国平均的电力碳足迹因子。”按这个规则,所有企业,也包括欧盟的企业,都无法再通过购买“绿证”和签订PPA来降低电力碳足迹,只能被动地套用全国电网的平均水平。这样一来,在那些电网较“绿”的国家生产的产品自然就有碳足迹优势。

郑颖认为,欧盟委员会否认的不是欧盟GO(原产地保证,承担着欧盟的绿证作用)或者绿证一类的合同工具,而是认为当前欧盟以外国家的证书存在环境属性重复计算的风险,并且部分欧盟专家认为,包括欧盟GO在内的证书体系不能做到更精确的时空溯源,存在“漂绿”风险,因此不符合欧盟长远的政策预期,但未来不排除合同工具会重回欧盟碳足迹认证中,前提是能解决欧盟关心的环境属性重复计算和时空溯源精确度等问题。

过去几年,欧盟陆续出台绿色产业相关计划和法案。2023年初,欧盟委员会发布了《绿色协议产业计划》(Green Deal Industrial Plan,GDIP),拟拨2500亿欧元用于加强净零排放技术的制造能力、产品和技术,并配套出台《净零工业法案》和《关键原材料法案》。

《净零工业法案》明确设定了2030年欧盟范围内低碳产品的本土化率目标,即光伏组件40%、风机和电池85%等,同时明确了2030年光伏、风电、电池等重要产品的产能建设目标以及配套产业投资安排。《关键原材料法案》提出了供应来源的多元化目标,计划增加欧盟内部锂矿、石墨等重要原材料的开采供应。

多位业内人士认为,包括此次草案在内,系列绿色法案的主要目标是降低绿色产业供应链的集中度,吸引制造业回流。

郑颖说,在碳足迹阈值出台前,若在中国生产的电动车电池碳足迹高于其他生产国家,在欧洲市场可能会失去原有的优势,在预计不会宽松的碳足迹阈值出台后,将面临准入门槛的挑战。

“《新电池法》及相关文件虽然并不谈钱,但不妨碍其有十足的‘杀伤力’。”郑颖呼吁行业抓住为期四周的意见征求窗口期,去欧盟委员会提意见,呼吁其考虑原有的电力碳排放计算方式,也针对碳足迹规则的其他要求提出建议。

吴必轩认为,规则草案反映的是欧委会对电力溯源的态度,这个态度一旦确立就不会局限在电池领域。“制造电池用的电、制造光伏电池板用的电、给老玉米浇水用的电,并无本质不同。欧盟一旦确定电的溯源标准,就会在所有官方的产品碳足迹要求中贯彻。不可能换一种产品就出一套新的电力碳足迹规则。”

“欧盟委员会的态度甚至不会局限于碳足迹场景。例如CBAM(欧盟碳边境调节机制),虽然是非碳足迹场景,但电力排放问题的核心仍然是溯源。”吴必轩说:“规则草案体现了欧盟对物理性而非财务性使用绿电的推崇。跳出一切技术细节,规则会在客观上阻碍新能源的部署,毫无疑问也会影响供应链的转移和重组。”

郑颖同意上述观点,并认为规则草案及附件实际是欧盟委员会在确定电力碳足迹的核算要求,一旦确定可能会延伸到其他行业。

参考链接:

[1]https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13878-Batteries-format-of-carbon-footprint-declaration_en

[2]https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/ojn

[3]https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202404/t20240412_1070565.html

[4]https://www.mee.gov.cn/ywdt/zbft/202404/t20240413_1070575.shtml

[5]https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/life-cycle-upstream-emission-factors-pilot-edition

[6]https://eplca.jrc.ec.europa.eu/EU_BatteryRegulation_Art7.html