【研究背景】

对于大多数作为电极材料的嵌入型化合物而言,离子取代为修饰其固有性质提供了一条简便而明智的途径。掺杂引起的包括晶格间距演变,键合特征,局部对称性转变等结构演变,本质上由掺杂体系的电子结构决定的,进而改善电子/离子传输性能和电化学稳定性。然而,对于结构复杂的电极材料(如聚阴离子型正极),离子掺杂的机理和位点调节机制仍然缺乏深入和系统性研究。

【工作介绍】

近日,哈尔滨工业大学戴长松课题组等人以聚阴离子型磷酸钒锂为研究对象,通过理论和实验手段系统研究了常见阳离子对材料结构与电化学行为的影响。文章首先理论上研究了磷酸钒锂的本征缺陷,并预测了常见金属离子(Mg,Al,Mn,Fe,Zn)的掺杂位点及其相应的电荷补偿机制。接着在实验上系统地研究了不同位点镁离子掺杂对磷酸钒锂的结构与电化学储锂行为的影响,并通过电子显微学、光谱学以及电化学测量手段探究了其微结构的变化规律及其锂离子的脱嵌行为。而镁位点依赖的电化学行为的根源随后通过对掺杂体系的电子结构、离子迁移行为进一步分析,并最终总结和归纳了常见金属离子掺杂对材料结构调谐的机制。该文章发表在国际顶级期刊Energy Storage materials上。课题组博士生李如宏为本文第一作者。

【内容表述】

聚阴离子型化合物因其出色的热稳定性和高能量密度而被认为是适用于大规模的下一代潜在的正极材料。作为聚阴离子材料的一员,具有单斜晶型(空间群:P21/n)的α-Li3V2(PO4)3表现出较高的工作电势(~4.1 V vs. Li/Li+),其中所有三个锂离子在3.0~4.8V的充放电范围内可以参与脱嵌,提供约200 mAh g-1的比容量。到目前为止,大量的金属或非金属离子均被引入磷酸钒锂体系中试图改善其电极性能,但对离子掺杂机制的研究相对较少,而一些已经提出的机制之间仍然存在争议。以镁掺杂剂为例,大多数研究人员认为V位与Li位掺杂均是可行的,并已经制备出不同掺杂位置的样品。此外,涉及电子/空穴极化子形成的电荷补偿机制以及空位/间隙插入也在辩论中。而实际上,这种晶格位点的偏好还强烈取决于制备条件,例如化学计量比,退火温度和气氛等。不幸的是,对掺杂位点工程的研究仍然不充分。

3.1 缺陷化学和掺杂行为

在磷酸钒锂本征缺陷的研究的基础上,进一步预测了不同金属离子的掺杂行为,包括其掺杂位点及其对应缺陷形成能、电荷补偿机制。特别地,对于Mg掺杂的情况,Li、V为掺杂在能量上均是可行的,而为了保持电荷平衡,体系通过引入额外的原子(空位)来抵消掺杂剂的等效电荷,而不是极化子的形成。这样的结果从理论上表明,可以通过控制合成过程中Li,V和Mg的相对丰度来调整Mg的晶格位点偏好。

图1 磷酸钒锂的本征缺陷及其Mg掺杂行为预测

3.2 位点的实验控制与结构表征

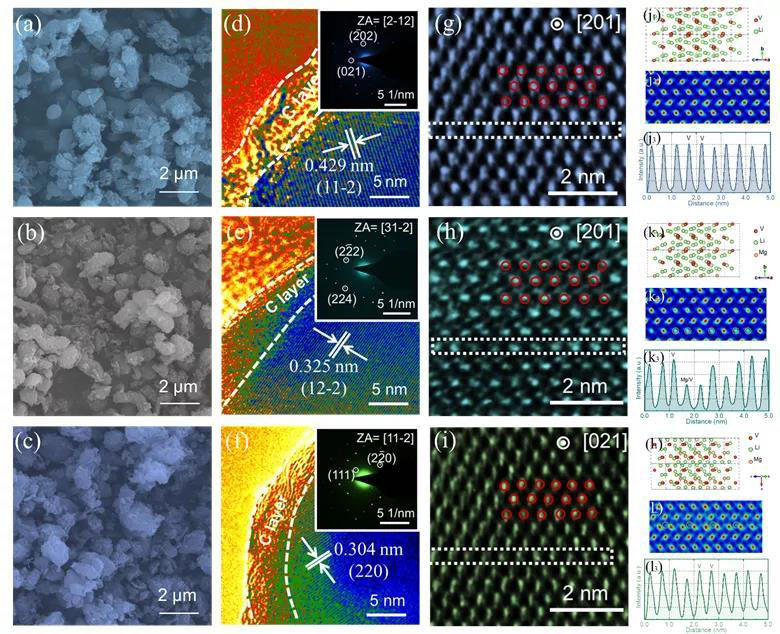

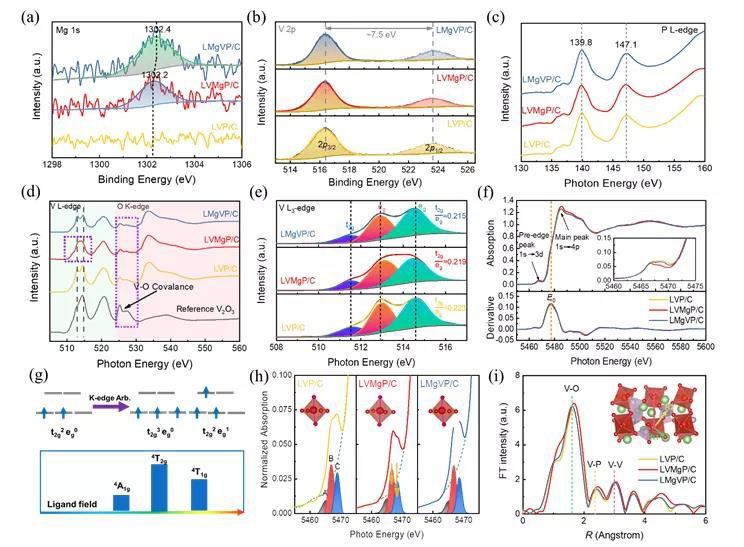

通过采用包括XPS、XAS在内的光谱学手段和SEM、TEM在内的电子显微学手段,对不同位点Mg掺杂磷酸钒锂的结构进行了深入分析。结果表明,V位掺杂会造成V-O多面体对称性增强,晶胞体积具有扩大的趋势,而Li位掺杂对本体结构的影响较小。

图2 Mg掺杂磷酸钒锂的形貌与晶体结构演变规律

图3 Mg掺杂磷酸钒锂体系的光谱学信息

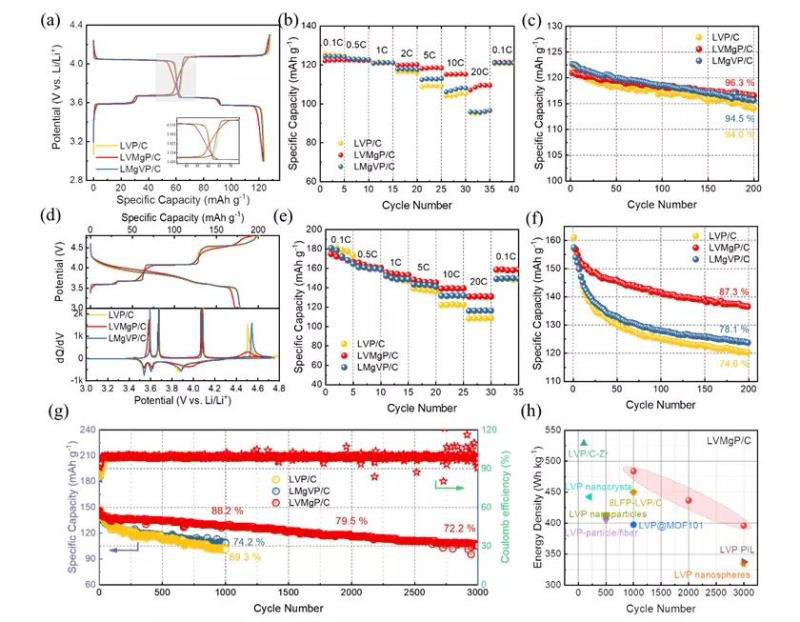

3.3 电化学性能与动力学规律

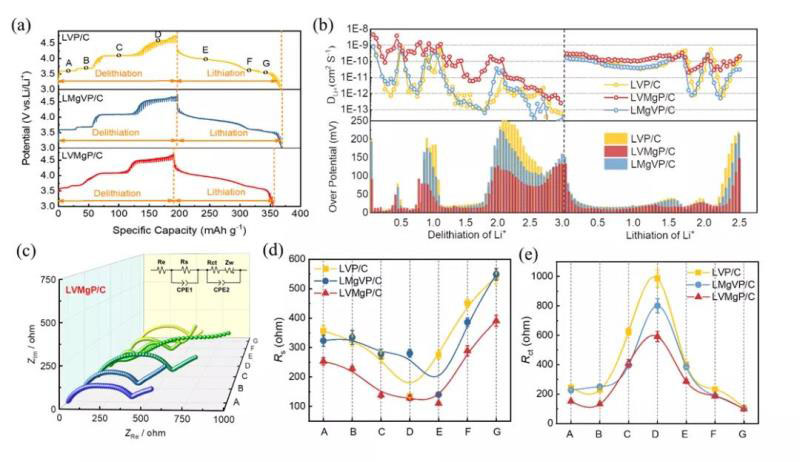

通过组装半电池对不同掺杂样品的电化学性能进行评估,并进一步采用循环伏安法、恒电流间歇电位滴定和交流阻抗等电化学手段揭示了锂离子脱嵌过程中的动力学特征。

图4 Mg掺杂磷酸钒锂在不同充放电电压范围内的电化学性能

图5 Mg掺杂磷酸钒锂在充放电过程的动力学特性

3.4 位点依赖的电化学行为的根源

图6 Mg掺杂磷酸钒锂的电子结构(态密度、电荷密度、差分电荷密度)

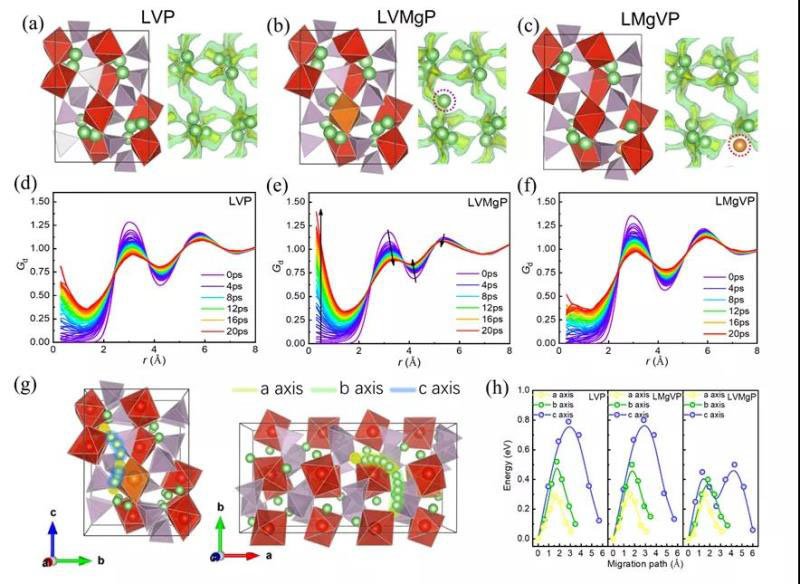

图7 Mg掺杂磷酸钒锂材料中锂离子输运行为

对两种掺杂位点下结构的电子结构进行第一性原理计算,并引入氧的p带中心作为材料在锂离子脱嵌过程稳定性的判断标准。研究表明,Mg掺杂对电子导电性的影响较小,而V位掺杂会一定程度改善锂离子迁移速率,并且造成氧的p带中心负移,保证了高电位下过渡金属氧化还原的稳定性。随后,我们将这种那个Mg掺杂行为的规律推广到其他常见的金属离子,如Al、Mn、Fe和Zn,并详细讨论了掺杂体系电子、离子的输运行为、结构稳定性的判断依据等,为后续相似工作的开展提供了参考。

图8 磷酸钒锂材料中的常见离子掺杂行为

【结论】

对于聚阴离子型的磷酸钒锂材料,除Mg可以取代Li与V位,其他离子如Al、Mn、Fe、Zn在能量上更倾向于V位的取代,并且掺杂引起的体系中的电荷非平衡更倾向于通过空位/间隙Li引入而不是极化子形成来得到补偿。聚阴离子型磷酸钒锂的电子导电机制主要为极化子迁移,常见的阳离子掺杂由于对极化子浓度影响很小,因而几乎不能提高其电子导电性。另外,磷酸钒锂中引入的间隙Li+离子可以作为过渡态,进一步增强锂离子传输速率。氧的p带中心可以用来描述磷酸钒锂掺杂体系的稳定性,其远离费米能级的负偏移被认为可以抑制氧在高电位下参与电荷转移,进而增加磷酸钒锂的多电子氧化还原稳定性。

Ruhong Li, Tianrui Chen, Jianchao Liu, Ningyi Jiang, Guangqiu Luo, Fei Ding, Yuan Du, Changsong Dai, Deciphering the role of cationic substitution towards highly stablepolyanionic cathodes, Energy Storage Materials, 2020, DOI: 10.1016/j.ensm.2020.04.033.