作者信息:美国弗吉尼亚理工穆林沁博士(第一作者)、林锋博士(通讯作者)。

研究主题:电化学储能器件-钠离子电池-正极材料-界面化学

发表时间:2018年10月30日上线

【研究背景】

电子商品市场对质优价廉的电池的持续需求促进了低成本钠离子电池的发展。具有层状结构的钠离子电池正极材料由于其合成简单,钠离子容量较高,且过渡金属元素带来的不同电化学性质而倍受青睐。然而层状正极氧化物材料的寿命短、长时间充-放电循环稳定性较差的缺点直接影响了钠离子电池的大规模产业化进程。先前的研究揭示了层状正极材料自身在充-放电循环过程中的不可逆相转变是导致其性能衰减的主要原因。因此,很多研究都着力于如何抑制电极材料的相转变过程。目前锂离子电池层状正极材料的界面电子结构和化学成分的演化已被公认为是影响电池性能的重要因素。然而钠离子电池层状正极材料的表面结构转变、性能衰减与液体电解质界面化学是否相关却鲜有触及。

近日,美国弗吉尼亚理工大学(Virginia Tech)化学系林锋博士课题组利用先进光谱学和影像分析诊断技术研究了一种钠离子电池层状正极材料——O3相层状氧化物(NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2)的寿命衰减机理。该工作揭示了正极/电解液界面反应会导致电极材料中的过渡金属还原、溶解、沉积,表面晶体结构随机重构,和一次颗粒内部产生纳米裂纹。这些界面化学反应现象与这种钠离子电池正极材料的性能衰减密切相关。该工作目前已发表在国际期刊Advanced Energy Materials上。该工作得到了加州大学尔湾分校忻获麟博士以及阿贡国家实验室Cheng-Jun Sun博士的大力支持。

【图文导读】

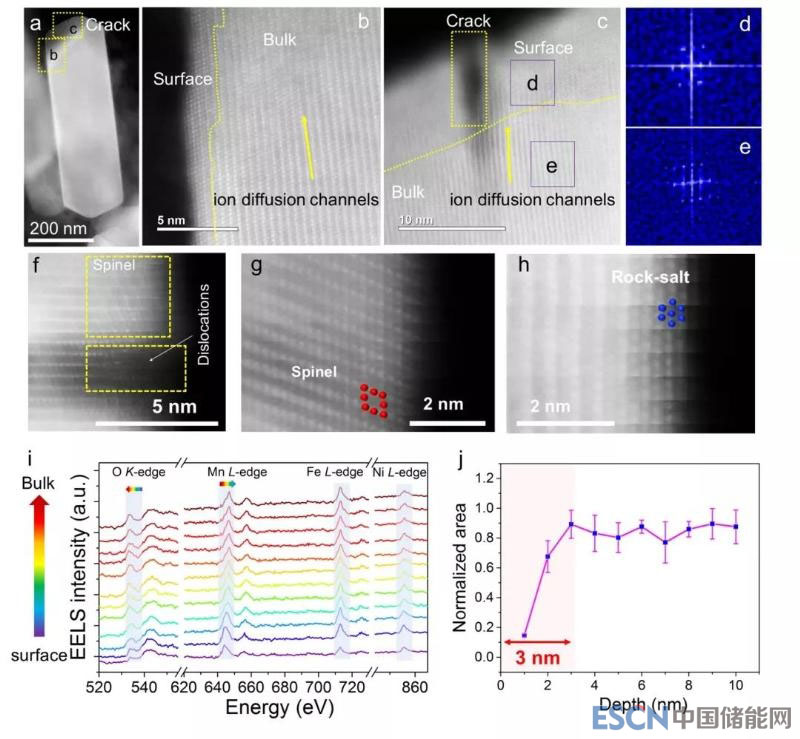

图1. NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2正极材料充-放电循环一周后的表面化学表征。

(a-c,f-h)正极材料循环一周后扫描透射电镜图像;

(d-e)c图中相应选区的傅立叶转换图像;

(i)O K-edge, Mn L-edge, Fe L-edge 和Ni L-edge的电子能量损失谱, 从颗粒表面到体相每增加1 nm采集一次谱图;

(j) O K-edge的前置峰面积强度与探测深度的关系。蓝点来源于三个不同颗粒O K-edge前置峰归一化面积的平均值,误差线表示标准差。

扫描透射电镜观察到该正极材料在电池中充-放电循环一次之后,表面不仅形成裂纹,且自身层状结构发生重构,形成了尖晶石(spinel)或者盐岩(rock-salt)结构。这些表面重构层在沿着钠离子迁移方向上明显厚于垂直于通道方向。同时,他们收集了颗粒从表面到次表面的O,Mn,Fe,Ni元素的能量损失谱。作者观察到锰元素的价态在体相内为+4价,而在表面却是+2和+3价的混合(还原态)。此外,由于过渡金属元素和氧元素的轨道杂化,从颗粒的表面到体相,氧的能量损失谱的前置峰逐渐的向左移动,并且其强度也逐渐增强。

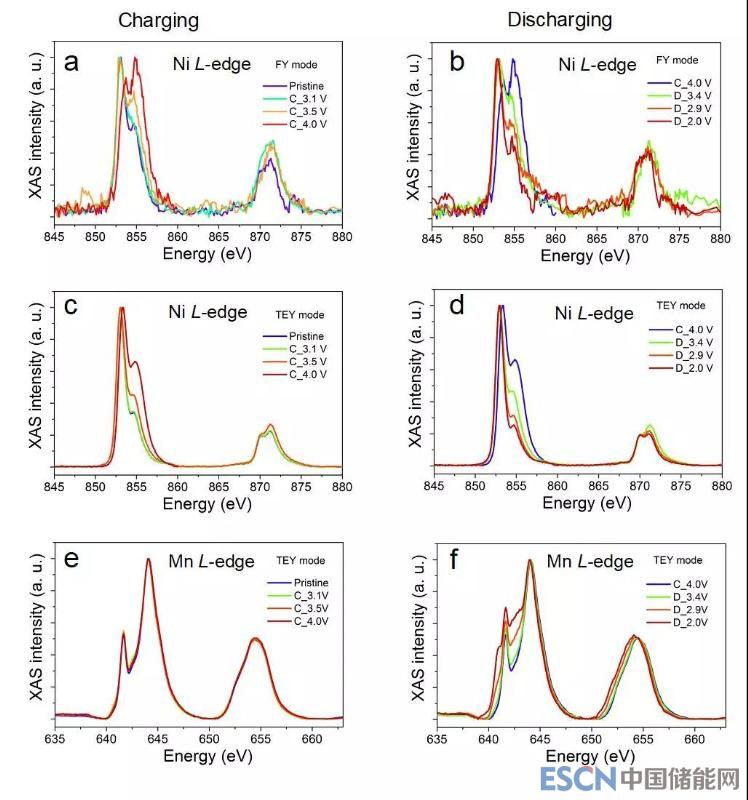

图2. 利用软X射线吸收谱(XAS)研究O3-NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2首周电化学充放电过程中的界面化学。

(a,b)Ni L-edge的FY(Fluorescence Yield)模式下在(a)不同充电深度和(b)不同放电深度的XAS谱图;

(c,d)Ni L-edge的TEY(Total Electron Yield)模式下在(c)不同充电深度和(d)不同放电深度的XAS谱图;

(e,f)Mn L-edge的TEY模式下在不同充电深度(e)和不同放电深度(f)的XAS谱图。图中字母C和D分别表示充电和放电。

为了进一步的研究正极颗粒表面的化学状态的变化,作者通过软X射线吸收谱(XAS)表征了电极表面各个元素的变化规律。TEY(Total Electron Yield)模式主要探测颗粒表面10 nm深度,而FY(Fluorescence Yield)模式测试深度可达50 nm。由于镍元素在电池充电过程主要参与了电荷补偿,所以Ni L-edge谱图在FY模式下表现出逐渐被氧化到高价态的趋势。然而Ni L-edge在FY模式所得结果与TEY模式中的谱图大相径庭:在各个充放电深度下, 位于表面的Ni价态均明显低于体相。而表面镍元素被还原的过程中,电解液同时会被氧化,这可能是导致电池库伦效率不高的原因之一。有趣的是,在充电过程中,锰元素在正极颗粒表面始终保持+4价。放电过程中,当电压低于2.9 V时,锰元素开始被还原。以上实验所观察到的现象可能与之前观察到的表面重构或是过渡金属从正极溶解并沉积到其表面有关。

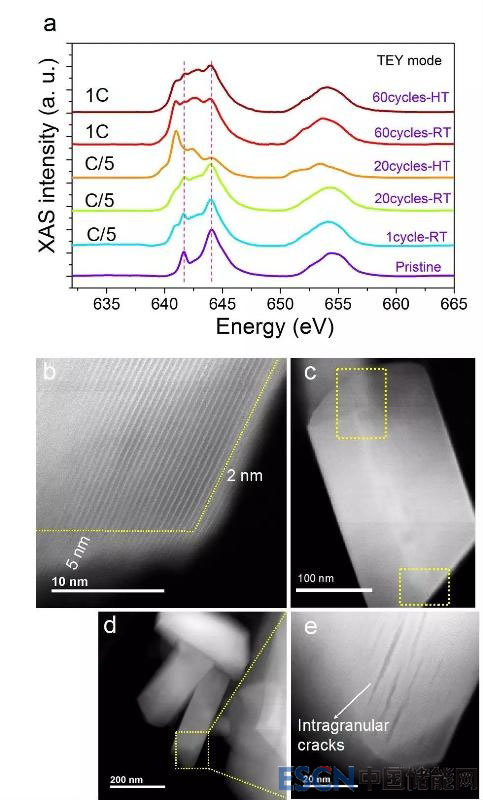

图3. O3-NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2在电化学循环后的电子结构和形貌的演化。

(a)不同循环次数放电态的Mn L-edge在TEY模式下的软X射线吸收谱,HT和RT分别代表高温(45 °C)和室温(25 °C);

(b-e)正极颗粒在60次充-放电循环后不同放大倍数的扫描透射电子显微图像。

进一步的,作者研究了该正极材料在不同温度和倍率下充-放电循环后表面化学性质。在室温下,随着循环次数增多,表面锰的价态进一步降低,且高倍率充-放电下锰的还原程度弱于低倍率。此外,温度升高则会加速界面的锰还原和溶解。在锰价态改变的同时,正极颗粒在循环60次之后不仅在表面上形成了纳米尺度的裂纹,在颗粒内部也产生了裂纹。这些裂纹长度相比只循环一次后的颗粒表面的裂纹(图1c)明显变长。

过渡金属的溶解沉积现象同时表现在变色的隔膜上。电池中的白色隔膜在循环后变成淡黄色,而利用XPS可以探测到这个区域铁和锰元素的信号。且电池在高温下循环后,隔膜上黄色区域的铁锰信号更强。这些现象都说明了钠离子电池正极材料表面生成不稳定的界面层且有过渡金属溶解并沉积到电极表面。

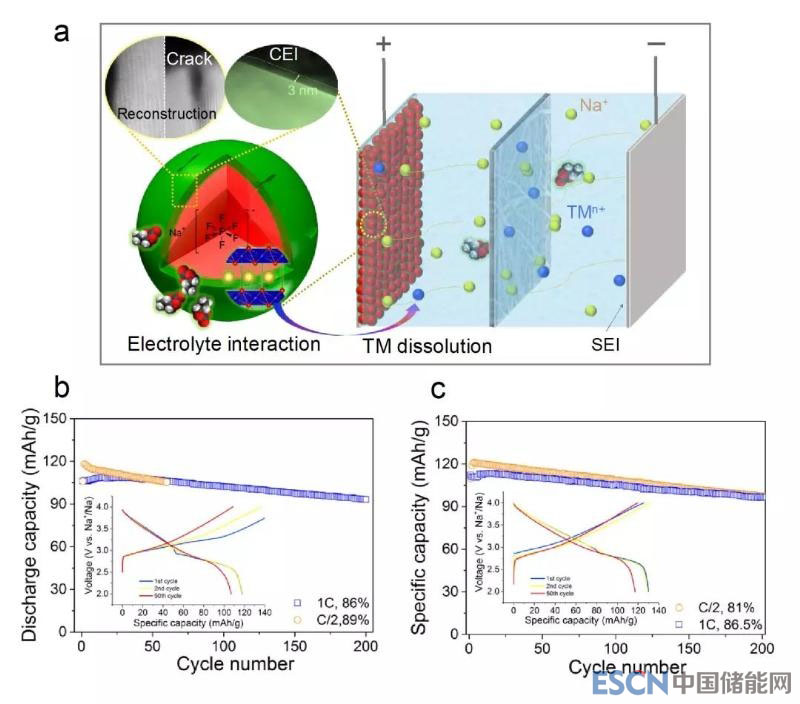

图4. O3-NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2 性能衰减机制与可行对策。

(a)正极-电解液界面反应诱发的的电池性能衰减机制示意图;

(b)预钝化的O3-NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2正极材料分别在C/2和1C循环时的电化学性能,插图显示了在C/2时的电极的充放电曲线;

(c)4%Ti取代O3-NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2正极材料分别在C/2和1C循环时的电化学性能,插图显示了在C/10时电极的充放电曲线。

基于以上这些观察,作者总结归纳出钠离子电池性能衰减与正极材料界面化学性能相关的现象:

表面重构表现出不均匀特点,尖晶石/盐岩结构和裂纹在表面随机分布;

表面重构伴随着正极材料表面氧丢失和过渡金属还原过程,且导致过渡金属溶解;

正极材料表面镍被还原的过程发生在整个充放电过程,而锰被还原过程主要发生在深度放电过程;

因液体电解液的分解而在正极材料表面沉积的界面层会在长循环或者高温条件下变得不稳定;

颗粒内部的裂纹发生在循环的早期并且有随着循环进行积累长大的趋势。

作者基于对界面化学的探索和理解,认识到如何设计稳定的正极-电解液材料界面将对于电池循环稳定性有决定性的作用。因此,他们展示了O3-NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2正极材料的循环稳定性可通过表面预钝化和Ti掺杂形成O3-NaNi0.33Fe0.33Mn0.33Ti0.04O2得到显著提升。表面预钝化处理是将电极材料浸泡在1,3-二氧五环和乙二醇二甲醚中在表面形成钝化层。Ti掺杂则是向O3-NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2引入Ti元素而稳定表面结构。

【小结】

本工作揭示了钠离子电池层状正极材料与电解液之间的化学反应过程对钠离子电池稳定性的影响。该研究不仅提供了理解和提高正极材料与电解质界面的兼容性的见解,而且丰富了对钠离子电池正极材料界面设计规则。由于界面的复杂性和不稳定性,作者们同时也呼吁更多的研究应致力于寻找更兼容的电解液体系以达到稳定的电极-电解液界面。

【原文链接】

Linqin Mu et al. Deciphering the Cathode–Electrolyte Interfacial Chemistry in Sodium Layered Cathode Materials, Adv. Energy Mater., 2018, doi: 10.1002/aenm.201801975。

【课题组简介】

林锋教授于2016年加入美国弗吉尼亚理工大学化学系。其课题组致力于研究电池材料的表面及界面电化学以及其对电池性能的影响,同时也涉及催化及光电感应材料研究。近年来,课题组密切结合同步辐射光谱学以及成像技术深入开展了多维材料电化学,力学以及光电响应研究。相关成果已发表在 Nature Energy, Nature Commun., Chem. Rev., Acc. Chem. Res., Energy Environ. Sci., Adv. Mater., Angew. Chem., Nano Lett., Joule, Adv. Energy Mater., Chem. Mater., Adv. Funct. Mater., J. Phy. Chem. Lett., Science Adv., ACS Catalysis, Nano Energy等国际期刊上。

课题组网页:https://thelinlabatvt.weebly.com/