中国储能网讯:摘要:微电网整合了分布式发电的各种优点,为新能源的有效利用提供了平台。说明了微电网的产生背景,指出了传统电网的缺陷以及分布式发电的利弊,引出微电网的概念。在此基础上,介绍了国际上对微电网的具体定义、设计理念以及微电网在国内外的发展现状,介绍了一些具有代表性的微电网示范工程。阐述了微电网的运行特征与控制方法两方面的技术问题,对微电网在我国的发展进行了展望。

关键词:分布式发电;微电网;微电源;电能质量

Research on Micro-grid development

MEI Wen-long

Abstract: Microgrid integrated the advantages of distributed generation, provided an effective method for grid connected power generation of new energy. An elaborate description for the background of microgrid was given. The traditional grid defects and disadvantages of distributed generation were pointed out, and then the concept of microgrid was extended. On this basis, the definition of microgrid, the concept of designing the microgrid and the current development of microgrid around the world were introduced. Then the key technical problems including operation characteristics and control method of the microgrid was analyzed. Finally, the future of microgrid in China was discuss.

Key words: distributed generation; microgrid; microsource; power quality

随着我国经济步入一个新的发展阶段,电力需求与日俱增。过去的几十年内,国家通过扩张电网规模满足各行业的用电需求。这种方式在很长一段时间内产生了极大的经济效益,但在经历了世界范围内的几次大规模停电以及国内的冰灾[1]与地震之后,人们逐渐意识到一味地给电网扩容不仅会加大电网运行的难度,降低电网供电的可靠性,这种发展模式在经济上也不具备可持续性。

为解决上述问题,避免主电网无节制地扩张,各国学者提出使用分布式发电(DG)。因其距离负荷很近,省去了传统电网远距离输电与调控的环节,提高了供电可靠性;DG将电能与热能的利用相结合,提高了能源利用率;另外,现行的DG除包含传统的发电形式,还融入了大量风电、光伏发电等,为清洁能源的利用提供了有利平台。DG尽管优点突出,但也存在缺点,单机接入成本高,可控性差等问题一直制约着DG的发展。

为了解决分布式发电系统的“先天缺陷”,本世纪初,学者们提出了微电网的概念。微电网,简称“微网”,本文给出了各国学者对于微电网的定义,以定义为切入点阐述了各国在微网发展方面的不同理念以及其各自的微电网结构,介绍了近些年微电网在国内外的发展现状;同时分析了微电网发展的关键技术,对微电网在我国的发展作出了展望。

1 微电网的概念与结构

目前,美国、欧盟、日本均对微电网进行了大量的研究。不过,由于各个国家和地区的国情不同,发展理念不同,其研究的侧重点也不同,从而对微电网的定义也存在差异。

1.1 美国提出的微电网概念与结构

美国的可靠性技术解决方案协会(CERTS)是最早对微电网的可靠性、经济性及电能质量控制作出深入研究的机构,其提出的微网概念与定义也是目前微网领域认可度最高、最为权威的。

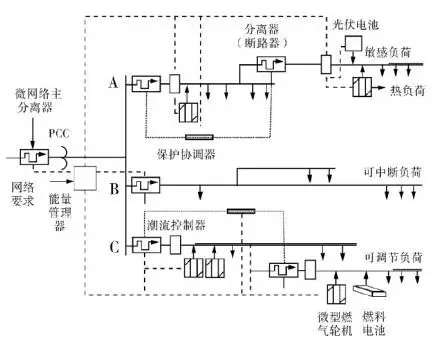

在其定义中,微电网作为一个自控实体与配电系统相连,被看作主电网的一个互补的可控系统。依据这种理念设计出来的微电网会在并网运行时充分发挥系统的控制性能,通过各种电力电子转换装置实现微网与主网的协调运行;微电网在离网运行时也能够满足本地用户对电能质量的要求,确保负荷的可靠运行;这种形式的微电网可以避免分布式发电对电网造成的负面影响,对配电网起到有利的支撑和补充。在定义微网的同时,CERTS给出了微电网的结构示意图,如图1。

图1 CERTS的微网结构图

与大部分微电网一样,该微电网内含有多种微电源形式。为充分利用能量,在可以产生热量的微电源附近安装有热力驱动的负荷。微网中还配备了保护协调器和潮流控制器,以实现对微电网系统的保护和有效控制。与其他微网不同,该微电网结构依据供电质量的要求不同,把负荷分为三类,即敏感负荷、可调节负荷、可中断负荷,再对各类负荷进行不同优先级的管理[2]。

1.2 欧盟对微电网的定义与结构

欧洲大陆幅员辽阔,一次能源的储藏量极大。同时,欧洲在确保正常电力供应的前提下更为重视智能电网的建设。因此,微电网的灵活性、智能性、能量利用多元化等被视作微电网研究的重点。欧盟微电网项目给出的微电网定义是:微电网是一个合理利用一次能源的小型系统;该系统使用不可控、部分可控和全控三种微型电源,可实现冷、热、电三联供,并配有储能装置,同时使用电力电子装置进行能量调节。

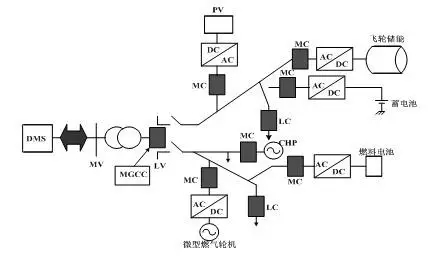

图2 欧盟的微网结构图

图2是欧盟关于微电网定义的典型结构图,此结构图中包括多种能源利用形式,系统中还配备了飞轮储能与蓄电池两种可靠的储能单元,为系统的稳定运行提供了保障。除此之外,欧盟也非常重视微网的控制,在每种发电形式的出口端安装有微电源控制器(MC),负载的输入端也接上了负载控制器(LC)。整个微网系统利用静态开关实现与主电网的通断,当静态开关闭合,微电网与主电网相连,高压侧的电压经变压后需先经过微电网控制器(MGCC)才能正式接入微电网,这就维持了微网的最优运行,并且允许微网作为一个整体向大电网供电。

1.3 日本微电网的定义

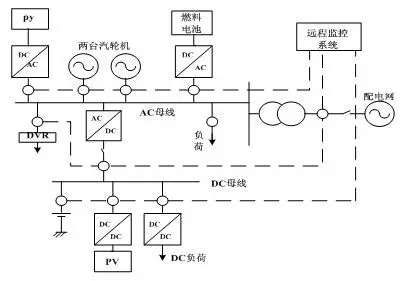

不同于美国与欧洲各国,日本面积狭小,资源匮乏,这种严峻的能源形式与其快速发展的经济现状之间显得极不协调。对能源的渴求使得其发展理念更侧重于储能和多样化地利用能源。以日本三菱为代表的微网研究机构给出的定义为:微电网是一种包含电源和热能设备以及负荷的小型可控系统,其可作为一个整体单元接入主网运行,并且将以传统电源供电的独立电力系统归入微电网研究范畴,大大扩展了CERTS对微电网的定义范围。图3为日本提出的典型微网结构。

图3 日本的微网结构图

2 微电网在国内外的发展现状

自微电网提出以来,各国不仅对微电网理论进行了大量研究,同时还建立了一些可实际应用的微网示范工程及微网测试平台。而中国微网研究虽然起步较晚,但在各科研院校的共同努力下也取得了可喜的成就。

2.1 微电网在国外的发展现状

美国在微网的概念验证以及技术研发方面一直都处于世界领先水平。美国国防部(DOD)和国家能源部(DOE)这两大政府机构为美国的微电网研究作出了极大贡献。DOD近期正投资3 580万美元,展开智能电网基础设施可靠性与安全性示范(SPIDERS)项目的研究。DOE也同期斥资5 000万美元用于建设最新的微电网工程;在其资助下,建成了Santa Rita监狱微网[3]与Illinois工程学院微网,这两大微电网工程充分体现了DOE的微网设计理念。除这两大机构以外,美国其他研究部门也在微网软件开发、经济性评估、电能质量管理等诸多领域取得了举世瞩目的成果[4]。

欧盟对微电网的研究起步较早,第五与第六框架计划的正式提出使得欧盟的微网研究引起了世界的广泛关注。前者由欧盟政府专门拨款450万欧元研究如何将大量分散的微电源与负荷整合成低压的微电网系统;后者在此基础之上继续斥资860万欧元,对微电网的控制与运行进行了研究。近期,欧盟又提出了第七框架计划,旨在对微网发展遇到的新问题展开讨论。目前,欧洲的微电网示范工程中最著名的有希腊的“Kythnos Island”微网工程与德国“Wallstadt”微电网工程等。

日本是最先发展微电网的亚洲国家,其专门成立了新能源综合开发机构(NEDO)开展对新能源及其应用的研究。在微电网的研究过程中,日本建立了Archi微网、Kyoto微网、Hachinohe微网,这些微网中均包含多种分布式电源。随后建立的Akagi微网和Sendai微网示范工程在早期的微网系统加入无功补偿、动态电压调节装置,这些装置与分布式电源结合,构成了一个新型的配电网络。除日本以外,新加坡与韩国等亚洲国家也成立了自己的微电网研究机构,建立了几个小型的微网平台[5]。

2.2 微电网在国内的发展现状

近些年来,我国各大科研院校和研究机构在国家“973”项目、“863”计划项目的支持下探索了微电网发展中的一些重大技术问题,并搭建了一些具有代表性的微电网平台。中国首个微电网平台是由日本三菱公司在新疆星星峡建立的,建设地点虽然偏僻,但该微网却并未铺设昂贵的通讯线路,而是通过对各个环节的协调控制,实现了微电网的自动运行。另外,由国家发改委牵头,杭州电子科技大学与日本NEDO合作建立了当时国际上唯一的光伏发电比例达50%的实验微型电网,白天,该微电网能够供应两栋楼的用电,因为微网系统通过公共耦合点(PCC)与主电网相连,所以在夜晚各负荷可以直接从主电网中吸收电能,确保自身供电;同时,该微网内,储能系统可以大大抑制公共耦合点处的功率波动,这对主电网来说是一个非常友好的特性。合肥工业大学建立的多能源发电实验平台则显得更为全面[6];该系统内部包括光伏发电、风力发电、燃料电池发电,同时配备了蓄电池和超级电容等储能装置,这也是目前国内比较成熟的一个微电网平台。

3 微电网的关键技术

从微电网技术的角度看,微电网的运行特性与微电网的控制策略是目前微电网研究中两个较为棘手的问题,这两个问题的解决直接关系到微电网的经济性与可靠性。

3.1 微电网的运行特征

微电网区别于其他电网形式最大的特征是存在两种基本运行方式,即并网运行与离网运行。并网运行时,当DG发出的电能不能满足内部负荷需求时,主电网会向微电网传输电能以实现负荷稳定运行;DG发出的电能恰好满足内部负荷需求,微网与主网则不存在电能的相互传输;DG发出的电能完全满足微网系统内的负荷并有所富余时其会向主网输送电能。很明显,并网运行过程中,微网与主网间的电能传输具有双向性,即所谓的双向潮流。电能传输的双向潮流问题是微电网并网研究的难点,针对此问题,学者们提出了很多解决方案[7-8]。微电网的另外一种运行模式称作离网运行,离网运行是指当检测到电网故障或电能质量不满足要求时,微网可以与主网断开形成离网模式,由微电源向微网内的负荷供电。在离网运行时,由于缺少了主网对微网的支撑,需要进一步深入研究电压和频率的管理、能量供需的平衡、电能质量等问题。

另外,并网与离网两种运行模式的切换也是需要关注的问题。微电网怎样从并网模式平滑地切入到离网模式,怎样在离网运行中实时检测主电网状态并在适当的时候迅速地并入主电网,这些问题一直以来都是学者们研究的重点。

3.2 微电网的控制

微电网内部结构复杂,运行方式灵活,既要与主电网协调运行,又要确保独立运行的可靠性,这些都需要有一个稳定的控制系统作为基础。文献[9]按微网控制范围大小把微电网控制分为设备级控制、微电网级控制与群级控制,并且概述了设备级控制的常见控制方法,分析了离网运行时的对等控制方法,简述了群级控制的基本思想。文献[10]详尽阐述了下垂控制策略及参数的选择,设计了一套逆变器多环控制策略,提出了虚拟电感与外部输出电感参数选取的“配比原则”,通过仿真证实了方案的可行性。文献[11]对主从控制模式下的系统稳定性作了分析,提出了一套有效改善系统稳定性的方法。

4 微电网在我国的发展展望

相对于传统大电网,微电网有着自身无可替代的优点,能源利用形式多样,分散性、灵活性较强,供电可靠性也极高,这些特点恰好符合我国目前的发展对用电的诸多要求。具体地讲,其可以在以下几方面进行充分利用。

首先,在我国中西部的偏远农村可以大力发展微电网。中西部地区偏僻,架设传统的大电网成本极高,施工难度也极大,不具备经济性与可操作性。但目前随着我国城镇化、工业化进程加快,中西部农村能源需求量大大增加,要满足用电需求只能发展小型微电网。我国中西部农村一次能源丰富,风能、太阳能、沼气能等各种能源为微电网的发展提供了基础。同时,中西部地区负荷形式较为单一,大多用电还是为了满足人们基本的生活需求,避免了微电网运行过程中的诸多技术问题。总之,微电网在中西部的推广是切实可行的。

其次,在经济发达的工业区可以建设更多的微电网。在工业区建设微电网是充分利用微电网供电可靠性高的特点,确保主要工业区的稳定运转,避免雪灾、地震等恶劣的自然灾害给工业造成重创,给经济带来巨大损失。另外,主要工业区的微电网还可以起到削峰填谷的作用,确保了主电网的稳定运行。

最后,微电网系统分散性、灵活性极强,可以用在军事、航空等领域,这些领域对电能质量的要求相当高,这也正是微电网的主要优势之一,特别是在我国大力发展这些高尖端科技领域的大背景下,微电网将大有可为。

参考文献:

[1] 潘力强,张文磊,汤吉鸿,等.2008年湖南电网特大冰灾事故综述[J].电网技术,2008,32(增刊2):20-25.

[2] 赵宏伟,吴涛涛.基于分布式电源的微网技术[J].电力系统及其自动化学报2008,20(1):122-128.

[3] ALEGRIA E, BROWN T, MINEAR E, et al. Lasseter CERTS microgrid demonstration with large-scale energy storage and renewable generation[J]. IEEE Transactions on smart grid, 2014, 5(2): 937-943.

[4] 郑漳华,艾芊.微电网的研究现状及在我国的应用前景[J].电网技术,2008,33(16):28-31.

[5] HOSSAIN E, KABALCI E, BAYINDIR R, et al. Microgrid testbeds around the world: state of art[J]. Energy Conversion and Management, 2014(86): 132-153.

[6] 茆美琴,丁明,张榴晨,等.多能源发电微网实验平台及其能量管理信息集成[J].电力系统自动化,2010,34(1):106-111.

[7] 王成山,孙充勃,彭克,等.微电网交直流混合潮流算法研究[J].中国电机工程学报,2013,33(4):8-15.

[8] 周松林,茆美琴,苏建徽.考虑风力发电随机性的微电网潮流预测[J].中国电机工程学报,2013,33(22):26-34.

[9] 沈沉,吴翔宇,王志文,等.微电网实践与发展思考[J].电力系统保护与控制,2014,42(5):1-11.

[10] 张明锐,杜志超,王少波.微网中下垂控制策略及参数选择研究[J].电工技术学报,2014,29(2):136-144.

[11] 李霞林,郭力,王成山.微网主从控制模式下的稳定性分析[J].电工技术学报,2014,29:24-34.