中国储能网讯:“从技术到产品到市场,它还有一段距 离”

在辽宁省沈阳市以北90余公里处,法库县卧牛石乡一座分布在约16平方公里的风电场里,33台风机的叶轮随风旋转。这里看上去与东北地区大多数风电场没有区别。但细看之下,才发现多出来一些东西:循环泵和管路连接着数只方形电堆模块和一人多高的塑料罐。每当风机产生的电力多于电网所需时,将被储存到这 里。

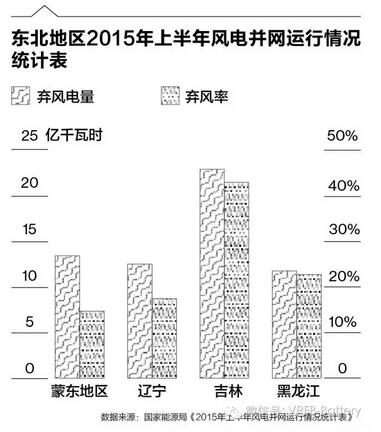

卧牛石储能电站正在尝试使用这套装备解决“窝电”难题—— 一直以来,电网都如同一台必须时刻保持收支平衡的神奇机器,从各个发电厂(站)接收的电力,须与千里之外万家灯火的耗费相匹配。近年来,可再生能源装机容量不断攀生,其发电波动性大的特点,加剧了电力供给难以与电网需求同步的问题。若是富余的电量没能送到实际用户那里,特定区域内的电力供大于求,电网即将遭遇“消化不良”的挑战。今年6月21日,国家能源局在《关于推动东北地区电力协调发展的实施意见》中以直白措辞指出,这一问题在东北地区“较严重”。其数据显示,截至2015年上半年,该地区风电装机容量已达2346.52万千瓦,其中22.26%的电量因电网无法及时消纳而不得不丢 弃。

如此一来,电网就需要一些能够按需调整发电机电力的设备,将用电低谷时储存的能量在用电高峰时释放。“我们已经从过去追求容量,进入到优化使用率的阶段。”国家电网公司辽宁省电力有限公司副总经理王芝茗说。近5年,弃风已让王芝茗所在公司的年均损失达到6.58亿元。他将希望押注在推广卧牛石储能电站所使用的那些电堆模块和储能罐——它们的学名叫作“全钒液流电池储能设备”——之上。在《关于推动东北地区电力协调发展的实施意见》中,国家能源局认可了这套设备的作用:“为提高电网系统的调节能力,可以开展全钒液流电池等储能技术示范工程,促进可再生能源消 纳。”

与压缩空气蓄能、抽水蓄能等技术相比,钒液流电池的优势在于不需要特殊的地形环境,方便规模化、使用寿命长——它能够存储的电量多少仅与储能罐里装载的电解液体积相关,需要增减电量时,只需调整塑料罐大小即可;而利用钒电子价态变化实现充放电的工作机理,又使得充放电过程完全可逆,可深度充放电,电池寿命大大延长。“比如特斯拉使用的超级电池,如果按照单次充放电量100%计算,只能循环400次,如果充放电量控制在20%-80%,循环次数就会多一点,”美国能源部电网储能项目顾问杨振国在评论该项技术时说道,“大部分电池的寿命是充放次数的函数,但钒电池没有这点顾虑,生命周期内,容量不会减 少。”

一些公司看到了钒液流电池性能优势带来的商业前景。早在上世纪80年代,日本住友电工、加拿大VRB Power两家公司就已着手研发钒电池技术,但由于关键材料依赖外购,成本偏高。“我去参观交流时,发现电解液的成本一直降不下来。”大连融科储能技术发展有限公司副总经理张华民说,这家公司由中国科学院大连化学物理研究所和博融控股集团在2008年共同成立,卧牛石储能电站的设备即来自这家公司。“当时,我就有一个想法——钒液流电池想产业化的话,必须得从降低关键材料成本入手。”他说。

张华民曾在日本工作十余年,2000年时回到国内,他受命领衔燃点电池电动汽车用燃料电池发动机的研究开发项目。同时,预估到风能、太阳能等可再生能源将会逐渐得到普及应用,而这些可再生能源发电具有不连续、不稳定性,需要大规模储能技术与其配套才能有效利用。

因此,他开始布局新的储能电池——全钒液流电池的研究开发,出于产业化考虑,开始与博融控股合作,后者以生产钒化学产品为主业。2006年时,中科院大连化学物理研究所与博融控股集团以知识产权共享的形式设立联合研发中心。两年后,大连化物所技术入股,与博融产业投资公司共同成立融科储能。现在,大连博融生产的电解液的世界市场占有率达90%左右。

“从产业链完整度上看,融科储能是世界上最全的。”杨振国评论称。张华民的团队是全球四五十家钒电池技术公司中,唯一涉及从原材料研发到系统解决方案全产业链的公司,且通过研发电堆的核心部件——高性能离子传导膜——降低了生产成本,目前其产品3500元/千瓦时(约合550美元/千瓦时),到2018年,将下降到2500元/千瓦时。不过,杨振国并不建议张华民将成本作为持续竞争力。“全世界的经验都是这样,这项技术还要多开发应用场景。” 杨振国说。

亚洲开发银行能源技术总顾问翟永平认可这样的提议。翟永平曾投资多个能源项目,称如果储能公司寻求贷款,那么考察它能“满足什么样的需求,比看技术解决方案是否先进更关键”。“现在的市场需求是不是一定要用储能技术来解决?这个答案现在看来是肯定的,但是不是一定要用钒液流电池的方案呢?” 翟永平说。考虑到压缩空气蓄能、水利蓄能和各类电池等并行技术的发展,钒液流电池或许无法长久维持在寿命与成本方面的竞争力。例如锂电池,国家现已为这项电池续能技术设立了到2020年时,寿命达到1万次充放循环,成本控制在1500元/千瓦时的研发标准,已有多家公司在此方向上发力。在张华民看来,现在的钒液流电池已经能达到16000次充放循环了。

张华民并不否认钒电解液能量密度低的缺点。虽然已有创业公司着手研究如何提高电解液密度,使之应用于汽车甚至手机,但还远未到可以清晰规划产品上线日程的地步。这种电池“不适合用于动力电池和便携式电子产品,而是更适用于兆瓦到百兆瓦级的固定储能电站”,张华民 说。

他希望能够为钒电池在微电网(由计算机控制的小型发配电系统)中寻找到更多的应用场景——消费者和企业用户可以通过它在不干扰电力供应的前提下,无缝管理不同电力来源。就像比亚迪插电式混合动力汽车,可将动力源从蓄电池组改换到汽油发动机一样。这些储能罐能够形成一个紧急的备用电力系统。目前,已有8个试点项目投运,“如果风电场能够大规模采纳这套设备的话”,这些储能罐能够保证“电网出事情时,起码重要部门能够有电来维持运行”,张华民说。他还计划将这套装备也可与光伏板结合,搭建一个无须电网供电的电动汽车充电站。但这些还需要建立在国家能源部门帮助推动项目应用的基础上。

现在,融科储能的产品已出现在德国BOSCH集团Braderup风电场等30余个项目中。不过,在更大规模地推广前,张华民还需要提高钒液流电池的可靠性。“可靠性”也是行业难题。2009年,北京普能世纪科技有限公司以215万美元收购加拿大VRB Power。中国电力科学研究院电工与新材料研究所成为这套设备的试用用户。2010年时,研究所在位于张北的基地里建了1兆瓦的试验设备。5年后,研究所所长来小康说,“钒电池擅长慢跑型的马拉松,但现在跑会儿停会儿的能力还不太好,我们现在是用空转来解决问题”,这项技术还要“在受控能力上下功夫”。北京国际能源专家俱乐部在为张华民的项目撰写的评估报告中提到,“融科储能在技术上也存在一些可以改进的空间,比如电池效率的继续提高,系统的可靠性,能量控制系统等优化”等等。

此外,既然储能罐和电堆模块组成的储能系统需要和风电场原始的能量管理系统对接,就总得有人为这些过程费心。“如何去协调对接好,我们在这方面目前还没有达到非常理想的程度”,国家电网公司总工程师张启平评价道,尽管从技术本身出发,市场将迎来阶梯性增长,但现在企业仍在等待国家出台储能产业相关政策,“从技术到产品再到大规模市场应用,它还有一段距离。”撰文/文亿 编辑/冯艳彬

总之 新型储能技术有望减缓风电装机容量飙升导致的电网消纳困难,但在产业化之前,它还需解决一些问题。

原标题:钒电池解决电网消纳难题,优化电力使用率