中国储能网讯:合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)日前发布的一份调查报告表明,将全球变暖的上升温度限制在1.5°C以内需要发生一些极端的变化,其中包括到本世纪中叶显著增加可再生能源在总发电量所占的百分比。

这份报告是作为2015年巴黎气候协议的一部分委托IPCC编写的,它为能源未来的发展描绘了一幅鲜明的画面。报告中指出,除非世界未来十年在“社会的各个方面发生迅速、公平和空前的变化”——但迄今为止,全球各国的决策者却难以对此达成一致意见。

IPCC委员会成员兼小岛屿国家联盟首席谈判代表AmjadAbdulla说:“报告表明,我们只剩下极少的机会能够避免对全球气候造成难以想象的损害,而气候系统正是我们所依赖生存的生命支持系统。”

该报告引用了6,000多份科学报告,并参考了91位作者的文献,报告表明限制全球气候变暖的途径各不相同。但都指出需要提高清洁能源水平。大多数文章表示,来自煤炭和石油的发电在未来将会大幅减少。

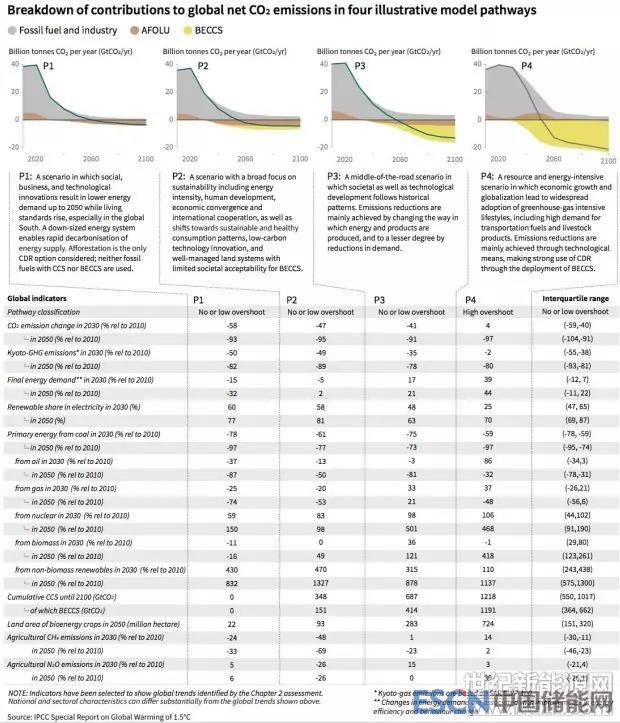

这份报告包括一系列可能实施的方案,这些方案可以减少碳排放,并使气温上升保持在1.5°C以下,其中包括在最激进的预测中将可再生能源的比例提高到97%。IPCC选择了三种方案作为样本,以展示各种可能的减缓气候变暖的方法,到本世纪中叶,可再生能源的比例范围为63%至77%。IPCC的报告中还有一个应对超过1.5°C目标的方案。

IPCC设想达到其目标的中间范围是要求到2050年可再生能源占总发电量的70%到85%。

在这个中间范围内,从2020年到2050年,来自煤炭的电力将下降1%~7%,来自石油的电力将下降32%~74%,来自天然气的电力也将下降13%~60%。在此期间,但有些方案会增加天然气与碳捕获和封存技术(CCS)的组合。报告作者也提出煤炭将与碳捕获和封存技术(CCS)相组合,但请注意其使用取决于技术进步和大规模部署的激励措施。

大多数方案提到增加核电,在一个方案中,2050年核电发电量将比2010年高出501%。

但在某些情况下,核电会减少。

该报告还提到了清洁能源技术(如储能)缓解全球变暖的潜力,但作者指出,“电池储能系统的可行性受到资源可用性及其生产对环境影响的担忧的挑战。”

调研机构WoodMackenziePower&Renewables公司储能总监RaviManghani表示,报告中提出的重大转变将扩大目前储能技术的范围。

“即使资源限制得以解决,满足1.5°C路径所需的无碳发电方案也需要采用锂离子电池。”Manghani说,“电力系统将需要大量的长时间储能系统,并采用抽水蓄能或电池储能解决方案,如天然气、可再生能源和CCS的组合、氢气发电等。”

该报告引起了业界的极大反响,世界资源研究所总裁兼首席执行官AndrewSteer等领导人称其为“沉睡的全世界各国领导人敲响了警钟”。智利前总统RicardoLagos说,“这一威胁无法低估”。

尽管这份综合报告展示了对未来能源发展的一些不和谐的描述,但许多一般性因素(其中包括气候变化对边缘群体的影响以及大幅减少碳排放的需要)已被人们接受多年。

几十年来,全球各国领导人和气候活动家一直关注全球气候变暖的可怕后果,许多企业最近加入了这一行列。不过,迄今为止采取的行动仍然非常缓慢。

挪威前首相格罗·哈莱姆·布伦特兰说,“这份报告是一个警醒,全球气候变暖是一颗滴答作响的定时炸弹。几十年来,气候活动人士一直呼吁各国领导者需要承担更多的责任,并采取紧急行动,但目前显然进展不大。”

根据国际能源机构的数据,2015年可再生能源的电力仅占总发电量的23%。按照报告要求,提高清洁能源采用率将需要每年2.4万亿美元的投资。彭博新能源金融的调查表明,全球2018年上半年的清洁能源投资仅为1,382亿美元。

虽然许多国家、地方政府、企业已经致力于气候行动,并取得了一些进展。而一些国家、地区和部门在这种行动实施上比较迟缓。

例如,在IPCC发布这份报告的前几天,否认气候变化的Heartland研究所发布了一份来自非政府国际气候变化专家委员会(一个长期质疑气候变化的科学组织)的化石燃料报告。

该报告声称“全球变暖与采用化石燃料有关的依据从来没有建立在健全的科学或经济学基础上。”

目前尚不清楚IPCC基于事实的调查报告的重大结论是否能够克服否定气候变暖的挑战,以及其所要求的变革类型。但IPCC表示,“未来几年可能是人们历史上最重要的几年。”