中国储能网讯:两会召开之际,政协委员、汉能控股集团有限公司董事局主席李河君提出关于建立“绿碳银行”,鼓励新能源家庭用户,活跃我国碳市场的建议,他分析认为,我国碳市场已初步形成,但活跃度有限,虽然我国新能源家庭用户快速增长,但碳减排量被闲置。

李河君建议建立绿碳银行,而国家应核定新能源家庭用户CCER标准收益,由新能源家庭用户在“绿碳银行”建立个人账户,按照每年实际发电量、用气量及相关凭据,申请和被核查后获得收益。

以下为李河君两会提案内容:

关于建立“绿碳银行”,鼓励新能源家庭用户,活跃我国碳市场的建议

一、现状与问题

1、我国碳市场已初步形成,但活跃度有限。

长期以来,中国政府坚持“共同但有区别”的原则,与世界各国合作,共同应对全球气候变化问题。在2009年11月哥本哈根气候变化大会上,中国政府承诺到2020年中国单位GDP二氧化碳排放量在2005年基础上减少40%—45%。2014年11月,中国政府首次承诺2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰,并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。近年来,国家出台了一系列节能减排政策与规划,并建立起了以北京、上海、天津、重庆、深圳、广东、湖北为试点的中国碳交易市场。

自2013年6月深圳排放权交易所启动碳交易,中国碳市场经历了近两年的发展已经平稳运行。7个试点省市纳入控排企业2000余家,共发放排放配额12多亿吨,控排企业间根据配额与实际排放量间的盈余与缺口在碳市场进行买卖交易,同时国家核证自愿减排量(CCER)的交易是控排企业履约的有效补充机制,7试点省市允许最大的CCER抵消量约1亿吨。目前的主要问题是配套制度建设不尽完善,市场交易主要集中在排放监管企业间(控排企业),以刚性需求为主,个人与机构参与者活跃度有限。

2、我国新能源家庭用户快速增长,但碳减排量被闲置。

在国家政策鼓励下,我国新能源应用特别是国内光伏市场快速发展,以分布式太阳能发电、农村户用沼气、新能源汽车为代表的新能源终端利用方式和利用量逐年扩大,预计2015年全国新能源终端用户超5000万户。这些以家庭为单位的微型新能源项目虽然年二氧化碳减排量只有几吨,按照目前的CCER市场价格,其每年收益也只有区区几十元人民币,但是中国的家庭数量庞大,其产生的CCER量将达数亿吨,价值数十亿元人民币。这些碳减排量的闲置,于国于民都是一个巨大的浪费。

3、现行碳减排量注册审批制度繁复,不适合小微型项目开发。

CCER主要来自替代传统化石燃料的可再生能源项目,其开发流程套用了联合国清洁发展机制(CDM)的注册审批制度,项目的开发周期冗长复杂(图1),单个项目从立项到减排量签发往往需要耗费一年以上的时间。而且受开发成本的限制,年减排量低于2万吨的CCER项目(以装机量20MW太阳能发电为例)只能放弃该部分潜在收益,有违国家利用市场化手段调节能源结构和能源利用的方式、实现二氧化碳减排的初衷。

因此,模拟银行运营模式,针对新能源家庭用户建立“绿碳银行”,对培育和活跃我国碳交易市场意义重大。第一,无论数额大小,每年都能获得CCER的收益,是对新能源家庭用户清洁生活方式与减排贡献的荣誉肯定;第二,鼓励大基数的CCER持有者参与到碳市场交易,将大大提高市场活跃度;第三,有利于缓解全国碳市场开启后CCER供不应求的局面。

二、主要建议

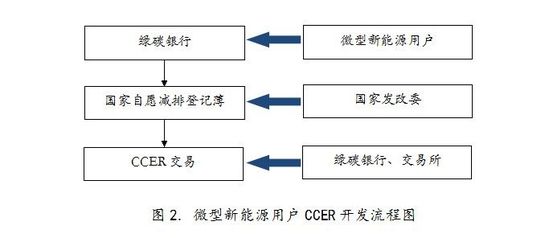

1、国家研究制定针对新能源家庭用户的CCER备案规程,简化备案程序,取消项目咨询费、审定费、核查费等开发费用(图2)。

2、国家制定准入和监管标准,鼓励中介机构按照国家新能源家庭用户CCER备案规程建立“绿碳银行”,吸引新能源家庭用户向“国家统一自愿减排登记簿”登记,并作为市场主体进行碳交易。

3、国家核定新能源家庭用户CCER标准收益,由新能源家庭用户在“绿碳银行”建立个人账户,按照每年实际发电量、用气量及相关凭据,申请和被核查后获得收益。

主送单位:国家发改委、国家能源局