中国储能网讯:

1 研究背景

2023年7月11日,习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二次会议上强调,要深化电力体制改革,加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统,更好推动能源生产和消费革命,保障国家能源安全。从新型能源体系的内涵和要求来看,新型能源体系建设的出发点和落脚点仍是能源安全问题。传统以交流电力系统稳定为主的安全问题逐步演化为由电力供应安全、系统安全稳定、非常规安全组成的“三位一体”的安全问题。

2 研究意义

甘肃新型电力系统的构建具有特殊性。甘肃电网作为西北电网的“总枢纽”,与陕、宁、青、新四省直接相连,在西北区域电力系统中起到关键作用。同时,甘肃在我国新型电力系统体系构建过程中“重基地”的战略定位以及西电东送特高压工程中的关键地理位置,决定了甘肃电力系统的规划、建设和运行直接关系到全国能源安全供应。随着新能源快速发展,特(超)高压直流骨干网架建设加速,大规模电力电子化、数字化、互动式设备的接入给甘肃省电力系统带来电力电量平衡、大电网暂态稳定、极端事件弹性三大典型难题,进而引发电力可靠供应、安全稳定运行和非常规安全等三大安全问题。以甘肃电力系统为例,研究省级新型电力系统构建进程中安全风险问题及应对措施,对全国新型电力系统建设与高比例新能源下电网安全稳定运行具有参考意义。

3 重点内容

3.1 双碳目标下甘肃应对措施

1)电源结构清洁低碳。

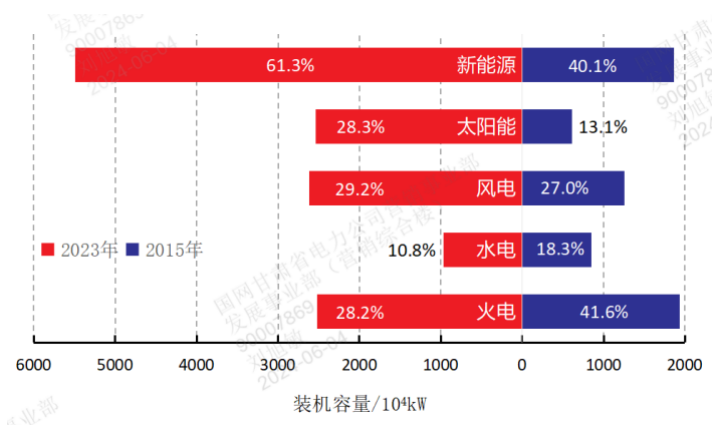

甘肃加速完成以煤电为主向以风光新能源为主体电源的根本性转变。自2015年至今,甘肃省新增装机4320万千瓦,其中新增新能源3630万千瓦,新能源装机占比由40.1%提升至61.3%,新能源利用率由63.3%提升至95.6%。

图1 2015年与2023年甘肃各类电源装机容量

2)电网形态互联互通。

甘肃电网作为西北电网的总枢纽,通过19回750千伏线路与陕西、宁夏、青海、新疆四省联通,通过1条特高压直流输电线路辐射全国,跨省区输电能力较十年前增长7倍。有效发挥了甘肃电网在全国新型电力系统建设中“大送端”作用、在西北区域电网中“跨省平衡互济”作用。祁韶特高压直流累积外送电量超过1500亿千瓦时,有力支撑华中地区电力供应与电力结构转型。

3)调节电源灵活可靠。

为保障电力供应的安全性,甘肃省克服水电资源受黄河流域防洪、防凌要求限制,调节受限的自然禀赋条件,深化火电灵活性改造、大力投资新型储能建设。目前,省内煤电机组平均调峰深度达到67%,创造调峰空间超过1600万千瓦;电化学储能投产总容量313万千瓦,晚高峰提供电力支撑能力207万千瓦,有效缓解了尖峰负荷对系统运行的压力。

4)监控系统准确高效。

甘肃省针对新能源带来的不确定性,在源、网、储三侧协同推进先进预测、调控技术的应用,建成国内首套千万千瓦级风电场光伏电站集群控制系统、首套全功能新能源场站全景监控系统、首套电化学储能协调控制系统,新能源预测时长拓展至10天,准确率超过90%,实现了储能设施与风电、光伏等电源的协调控制。

5)市场引领源荷互动。

甘肃省作为首批电力现货市场建设试点地区之一,已建成空间上涵盖省内、省外,时间上覆盖中长期、日前、实时的全方位电力交易体系,交易品种位居全国首位。同时,通过市场化电价机制引导用户用电行为,将最大负荷由晚高峰转移至午间谷段;建成新型电力负荷管理系统,注册最大需求响应能力153万千瓦。

3.2 双碳目标下甘肃面临的挑战

1)新能源波动无序,电力供应充裕性面临挑战。

甘肃省新能源装机占比已高达61.3%,新能源“有电量、无电力”的特点越发突出,难以实现对电力充裕供应的支撑性作用。2023年新能源最大出力2101万千瓦,是最大负荷的107%,最小出力仅11万千瓦。预计2030年,在“极热无风、晚峰无光”情景下,省内电力缺口可能会超过500万千瓦;在风光大发情景下,电力盈余将超过2400万千瓦。在全国煤电退减场景下,未来电力供应安全面临较大风险。

2)新能源渗透率提高,系统控制稳定性面临难题。

①河西交流断面运行稳定性问题。西北联网通道由甘肃河西敦煌变、莫高变、酒泉变、河西变与青海鱼卡变等“四鱼”断面组成,受制于吉泉直流故障或“四鱼”某一通道同杆故障后青海海西地区低电压问题,甘肃河西新能源外送量与青海海西、新疆和吉泉直流外送电量相互制约,此消彼长。随着新能源接入总量的爆发式增长,海西电压稳定问题将长期存在,新能源大规模受限问题可能再次出现。

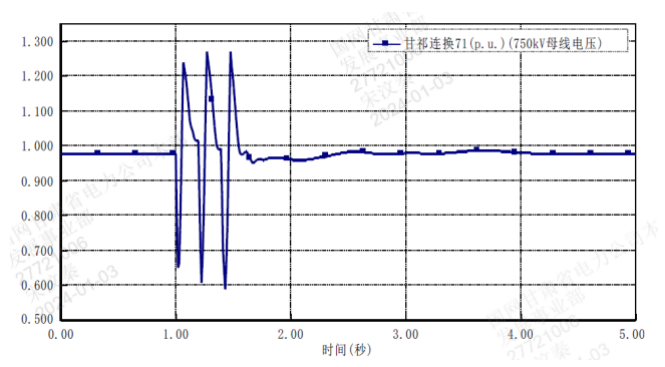

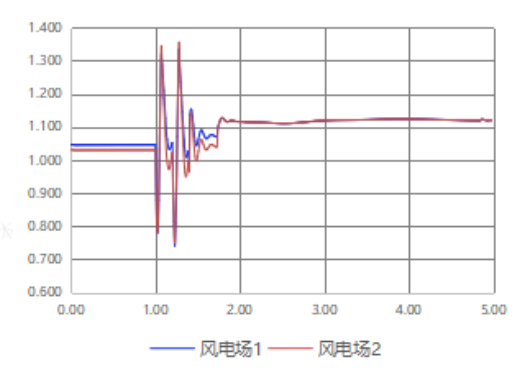

②直流送端近区新能源暂态过电压问题。特高压直流输电系统故障或近区交流电网短路故障时,会引起交流电网暂态过电压偏大,引起新能源场站高压脱网风险。新能源出力与直流输送能力呈“跷跷板”关系,对新型电力系统大规模直流输电及新能源广域消纳带来挑战。

(a)祁连山换流站交流母线电压幅值

(b)近区部分风电场交流母线电压幅值

图2 祁韶直流换相故障下交直流系统特性

③电流超标与短路比过低双向矛盾。甘肃新能源装机集中在河西地区,常规电源支撑薄弱,部分直流近区新能源短路比低于2.0。同时,为满足新能源上网,河西地区750千伏公网变电站增多、网架结构越来越紧密,导致部分公网变电站的短路电流接近或超过母线开关的遮断容量。新能源渗透率提升导致短路电流超标与系统短路比过低双向矛盾,给新能源进一步发展带来难题。

3)输电通道密集,非常规安全风险隐患大。

甘肃狭长地形形成多处密集输电通道,总长超一千三百公里。特别是吉泉、天中、祁韶3条特高压直流输电线路并行515公里。局部恶劣天气、地质灾害及外力破坏等可能引起三大直流同时闭锁,引发西北电网频率失稳,进而对全国电力系统的运行带来严重影响。同时,密集通道承载大量数据传输和共享任务,恶意入侵或攻击可能造成时空协同的故障,形成跨越信息域与电力域的连锁故障。

3.3 应对双碳目标新型电力系统发展举措

1)电力供应充裕性安全问题应对措施。

①持续加快煤电等支撑性电源建设。

②充分发挥储能调节作用。

③深挖需求侧响应能力。

2)电力系统稳定性安全问题应对措施。

①强化省间互联枢纽电网。

②优化省内网络拓扑结构。

③提升电网稳控系统功能。

④推进分布式调相机建设。

⑤开展构网型风机试点应用。

3)非常规事件安全问题应对措施。

①构建密集通道安全防范体系。

②完善网络安全防御机制。

4 结论

本文以甘肃为例,从电力充裕性风险、安全稳定性风险、非常规安全风险等方面,分析了电力系统安全运行方面存在的主要问题和管控成效。

1)为应对新能源出力波动对电力供需调节带来的挑战,应加强煤电、新型储能、抽水蓄能等灵活性调节资源建设,提升新能源预测技术。

2)为应对安全稳定问题,应持续加强交流骨干网架建设、实施直流近区风电风机高电压穿越改造和调相机建设,加强新能源集群控制等系统建设,试点风电场自同步构网型风机改造,提升频率、惯量支撑能力,减少新能源脱网事故发生。

3)为降低自然灾害、外部破坏和输电线路密集通道带来的风险,应强化各类气象和自然灾害预警,加强应急响应能力建设,实现密集通道全程监控。为防范电源侧和电网侧的网络攻击,应推动网络安全监控装置全覆盖,打造网络安全技术防御体系。