中国储能网讯:随着“碳达峰、碳中和”深入推进,在能源转型的背景下,电力系统的结构和运行方式正经历深刻的变革:新能源的高比例接入、电力电子设备的大量应用以及交直流特高压远距离输电技术的普及,正不断重塑电力系统的本来特征。这种变革在显著提升系统运行效率和清洁能源利用率的同时,伴随着更多的一次设备暴露在外部环境当中,导致电力系统在面对极端天气事件时,其风险源更加多样化、故障表现形式更加复杂化、事故危害程度更具破坏性。如此内外交织的双重压力下,电力系统的安全面临着前所未有的风险与挑战。

近年来,全球气候变化加剧导致极端天气事件愈演愈烈,如台风、暴雨、冰雪灾害等。这些事件对于电力系统的影响不仅体现在输电线路的倒塌、风电与光伏机组的损毁停运等设备层面的直接破坏,更体现在新型电力系统空间强耦合的运行范式下,进一步引发区域性乃至全网范围的连锁故障。例如,2024年台风“摩羯”登陆我国海南省,超强风力造成全省范围内电网设备严重损毁,超160万用户停电,重建恢复耗时数周。2021年7月,受副热带高压控制,东北地区多地气温屡破历史极值,电网用电负峰值高达70.58吉瓦,而风电机组受制于低风速条件,实际出力不足装机容量的0.1%,导致电力缺额超8吉瓦,区域电力供应一度陷入严重危机。

此外,电力系统结构的显著变化也增加了其在极端天气下的自身脆弱性:新能源的高比例接入增加了电源侧的波动性和间歇性,导致系统功率平衡的难度显著加大;电力电子设备的大规模应用削弱了系统整体的惯性水平,放大了极端天气扰动下系统的不稳定风险;交直流特高压远距离输电技术的普及使得电力系统的空间耦合性显著增强,任何单一故障都可能通过诱发大规模的连锁故障,导致系统承受故障和异常工况的能力显著降低。

在这种内外交困的背景下,如何有效应对极端天气对电力系统带来的多重威胁成为了当前电力工程领域亟待解决的重要问题。文章首先回顾了近年来典型极端天气对电力系统的影响及其引发的安全问题;然后分析了新型电力系统在应对这些挑战时的涵盖保护、运行和控制等多个方面的安全风险表现;最后,提出了针对新型电力系统应对极端天气的风险管理建议,以期为未来研究和工程实践提供参考。

极端天气对电力系统安全的影响

全球现已进入极端天气的高发时期,台风、暴雨、冰灾等极端气象灾害频发,未来10~30年将进入气候变化的“新常态”。2019-2021年,国家电网公司运营的110千伏及以上线路总跳闸次数分别为2242起、2439起、2388起,其中受极端天气影响的跳闸次数占比分别为55.39%、54.90%、59.76%,总体呈现增长的趋势。随着新型电力系统的发展,气象因素除影响输变电设备外,还会对裸露在自然中的风电、光伏机组造成直接影响。极端天气极易导致电力系统设备损坏,造成系统短时不可修复的N-k事故,系统安全风险剧增。

我国沿海地区电力设施安全常受台风灾害破坏。2005年9月26日,台风“达维”登陆我国海南省,中心风速高达16级,损坏输电线路337公里,并造成主力电厂相继解列。随后海南省电网全网崩溃,部分地区停电恢复时间超过10天。2024年9月6日,超强台风“摩羯”登陆海南省文昌市,登陆时中心风速级别达17级以上,造成海南电网10千伏及以上线路停运836条,35千伏及以上变电站停运79座,168.1万户用户停电,影响台区2.8万个,整体灾损集中在配网侧。与2014年重创我国南方区域电网的超强台风“威马逊”相比,杆塔受损数量超36%,线路受损长度超151%。截至9月27日,全省电网恢复正常运行。

暴雨灾害

相较于沿海地区的台风灾害,内陆地区电网设备可靠性主要受暴雨内涝灾害影响。2021年7月20日,河南省郑州市突发特大暴雨,短时降雨量达201.9毫米,突破我国内陆历史降雨极值,造成1854条10千伏及以上线路停运、374万用户停电,直至7月30日恢复全面供电。2023年7月29日,北京市突发特大暴雨,平均降雨量达744.8毫米,突破北京140年历史最大降雨量,累计造成1812个台区共9600余处电力设备受损,超6万用户停电。灾后恢复重建工作直至10月底完成。

冰雪灾害

输电线路和新能源机组的覆冰、积雪事件严重影响到系统组件结构的可靠性以及新能源机组的出力水平。2008年1月,我国南方地区遭受罕见冰灾,灾区线路覆冰最大厚度达110毫米,累计造成36740条10千伏及以上线路、2016座35千伏及以上变电站停运,杆塔倒塌及损坏310321基。冰灾期间电力缺额最高达14.82吉瓦,导致约1亿用户停电。2021年2月,美国得州突发冬季雪灾,低温和冰雪风暴导致大面积风电机组叶桨覆冰以及光伏面板积雪,造成14吉瓦风电光伏机组被迫停运,电力缺额达20吉瓦。得州电力可靠性委员会被迫采用轮流停电避免系统连锁故障,据统计450万居民受到停限电影响。

沙尘暴灾害

沙尘暴作为我国西北地区常见的极端天气灾害,最强局部风力可达12级以上,相当于台风登陆时的风速,且风沙荷载的耦合激励响应随着沙尘暴等级的提升而增大,严重威胁着电网输电线路的可靠性。例如,2006年4月,受西西伯利亚强冷空气入侵的影响,新疆地区出现强沙尘暴灾害,局部地区风力达12级以上,最高风速达51米每秒,造成多条220千伏线路因断线停运,引发塔城——阿勒泰电网以及哈密地区电网均与新疆电网解列。

近年来,我国加快推进了西北“沙戈荒”地区大型风光发电大基地的建设。这些地区富饶的风光资源为新能源产业的提供了良好的发展空间,但其独特的沙尘环境也对新能源设备的结构可靠性提出了严峻的考验。沙尘暴中的高风速和高密度沙粒的叠加冲击对风力机组的结构可靠性构成了显著威胁,导致风机涡轮叶片和塔筒的表面冲蚀和性能退化、严重时甚至发生疲劳失稳甚至断裂破坏等。同时,光伏组件在沙尘暴期间也会因沙尘覆盖大幅削弱出力水平,增加组件热负荷并加速老化。

强对流天气

强对流天气是指由于大气中垂直方向的强对流运动引发的一系列剧烈天气现象,其核心特征表现为雷暴灾害,对电力系统设备的损坏不容小觑。

首先,雷电释放的高压可能直接击穿输电线路的绝缘子,造成整条线路的跳闸,进而引发一系列连锁故障,对电网的整体运行安全构成严重威胁。例如,2019年英国英格兰与威尔士地区的“89”大停电事故的直接原因便是雷击跳闸引起的线路停运,造成两座大型发电厂几乎同时脱网并触发低频负荷减载系统,导致100万用户停电。

其次,风机叶片和光伏组件的雷击损伤也是迫切需要关注的问题。其中,1.5~5兆瓦的风力机组的整体高度均达百米级别。据文献统计,我国多省地区的风电场雷击事故损坏率高达9.8次/(100台每年),相较20年前的小型风电机的雷击损坏率增加了5倍以上。

此外,强对流天气往往还伴随着冰雹等极端天气现象。有相关研究指出,冰雹会显著降低光伏机组的输出功率、损坏光伏面板并缩短服役寿命,同时强调了增强光伏机组抗冰雹能力的必要性。

高温事件

随着全球气候变化的加剧,副热带高压的北抬成为影响我国北方地区极端高温事件的重要气象背景。这一现象显著增强了区域的静稳天气特征,抑制了云层和对流活动,使得地表太阳辐射进一步增强,导致受影响地区长期处于“极热无风”的天气状态。

在极端高温事件期间,电力供需失衡是新型电力系统面临的主要挑战。一方面,“极热”天气使居民空调制冷需求激增,同时工业用电中的降温系统和高耗能设备的运行负荷显著上升;另一方面,风电作为北方地区新能源电力供应的重要组成部分,由于“无风”天气出力水平大幅下降,甚至多处于待机状态,严重限制了风电在极端高温事件中的电力供应水平和调峰能力。例如,2021年7月,副热带高压北抬,东北地区迎来接连数日的“极热无风”天气,风机出力水平不及装机容量的0.1%,为电网的保供带来了严峻的挑战。此外,随着高温事件持续时间的延长,区域性电网在供电保障方面承受着不断累积的双重压力,具有显著的时空分布特征。

寒潮事件

寒潮事件指大规模强冷空气侵袭引发的区域性剧烈降温天气现象,通常伴随着阴云、雨雪、大风以及冰冻等极端条件,对风光发电设施的危害显著。主要表现为风光机组功率预测偏差,风机的低温、覆冰脱网、大风切机以及光伏面板的支撑体系过载失效等。以2021年1月我国出现的大范围寒潮天气事件为例,全国降温幅度8℃以上区域的面积超过250万平方公里,大面积的低温雨雪天气导致全网新能源实际出力与预测功率差值较大,偏差峰值达5吉瓦。

电力系统自身因素导致的安全风险加剧

我们在上文中已经探讨了极端天气事件对电网设备层面造成的直接破坏,即电力系统所面临的“外患”。然而,在系统结构特征新范式下,系统结构的复杂性和运行特性使得极端天气的影响进一步蔓延并放大,形成系统的“内忧”。后文将从极端天气条件下的一次和二次系统角度出发,通过具体案例分别分析系统自身安全的潜在风险、表现形式以及事故的危害影响。

从一次系统看

N-1安全准则是电力系统的规划和安全运行分析当中的一个基本设计原则,指任意单一元件(如输电线路或变压器等)因故障退出运行时,即出现N-1事故时,系统仍能够通过调节运行状态维持整体的安全稳定性。当同时或接连多个元件退出运行时,称为N-k(k≥2)事故。

我国资源与符合需求的逆向分布特点,决定了“西电东送”大规模跨区输电形态将成为主要发展方向。特高压直流线路的输送距离远、地理跨度大、且沿线气候和地形复杂,极易受雷击、覆冰、风暴等自然天气灾害的影响发生N-1线路故障。随着我国各大区域电网通过超特高压输电线路实现互联,23回高压直流线路承担了34%的传输功率,在实现输送容量、并网等级不断提升和突破的同时,特高压直流输电线路发生N-1故障将对送、受端系统的有功和无功功率平衡造成严重冲击,甚至会导致电网稳定破坏。

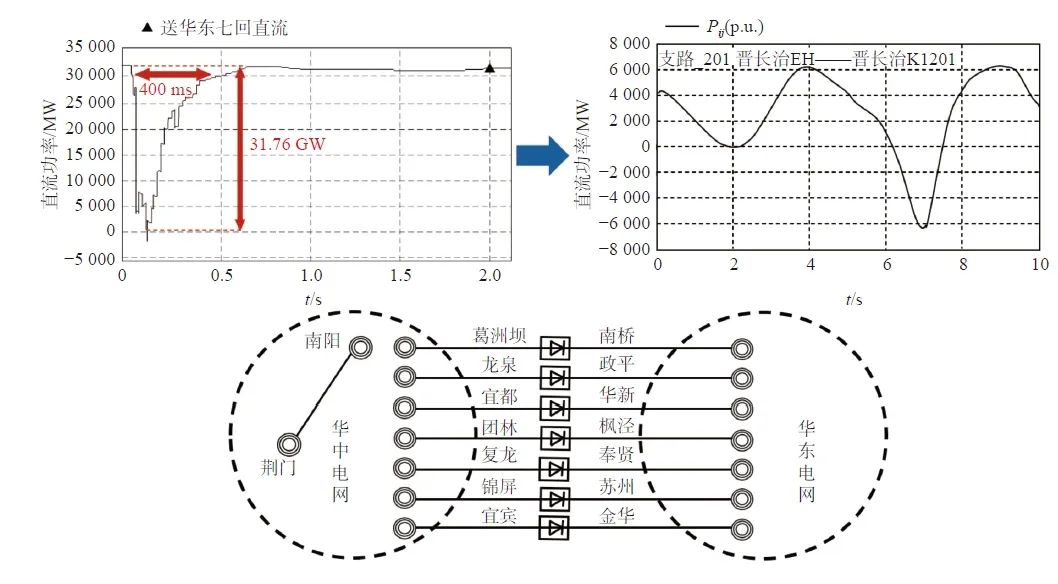

此外,电力电子设备的并发性、继发性故障频发。截至2019年,国家电网公司所运营的直流输电共发生换相失败1353次,平均每条直流输电工程每年换相失败9.1次,个别直流输电系统甚至高达24次。目前,华东、华北、华中以及南方电网均已形成了多馈入直流的特点,多回直流同时换相失败将加剧系统的大扰动影响。如下图所示,2013年华中-西南同步系统发生2起交流故障,分别导致4回直流、3回直流同时换相失败,对送端造成巨大冲击。

华中-西南同步系统换相失败仿真结果

大规模新能源集群接入系统后,系统电压动态调节特性不断恶化,导致继发性故障频发。故障后由于无法及时降低无功功率,发电侧设备过电压将引发新能源集群脱网事故。

与此同时,高比例新能源波动和间歇特征导致系统稳定运行风险进一步放大。由于风光资源富集地区远离负荷中心,电力需要通过末端电网接入并经远距离传输。由于送出网络往往较为薄弱,易受新能源波动导致潮流阻塞和电能质量问题,为确保电力供需平衡,新能源并网地区对调峰调频灵活性资源需求大幅增加,本地电网灵活性资源不足时往往发生弃风弃光现象。

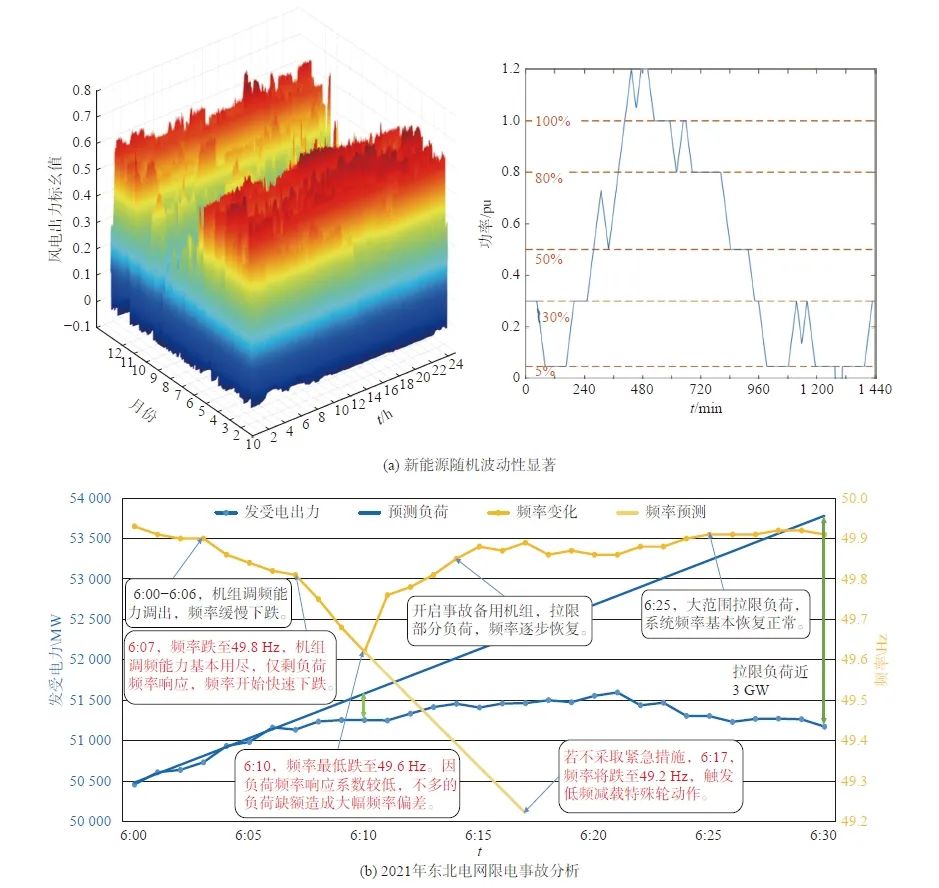

此外,新能源机组在电网发生扰动时难以提供惯量支撑,整体表现为无惯性或弱惯性的消极外特征,导致故障时频率快速变化和拉低系统最低频率水平,危机系统稳定。如下图所示,2021年东北电网因新能源出力不足造成系统频率急剧下降并跌至49.6赫兹,调度部门被迫紧急采取拉闸限电,导致负荷损失3吉瓦。

高比例新能源电网运行风险增大

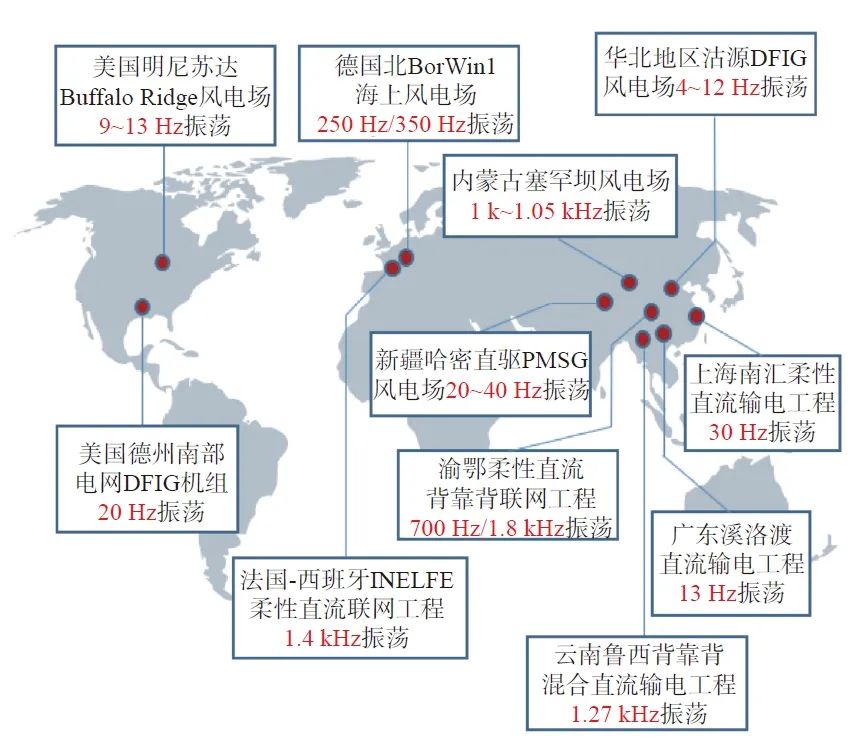

如下图所示,系统宽频振荡的场景在世界范围内也在不断增多,主要原因是电力电子设备的波形变换及其非线性控制造成更加丰富的谐波源、柔性输电等技术使得谐振频率更加宽泛、机组的轴系及动力调速系统可能导致机械-电气系统共振。2015年7月1日,新疆哈密山北风电机组持续产生同步振荡,导致310公里外的花园电厂#1、#2、#3机组轴系扭振保护相继动作跳闸,电厂全停。

世界范围内振荡事件频发

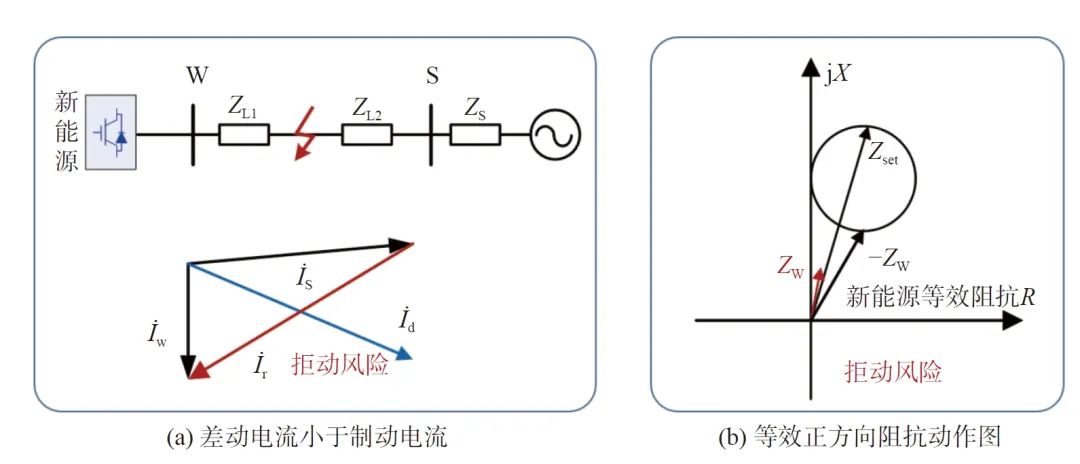

从二次系统看

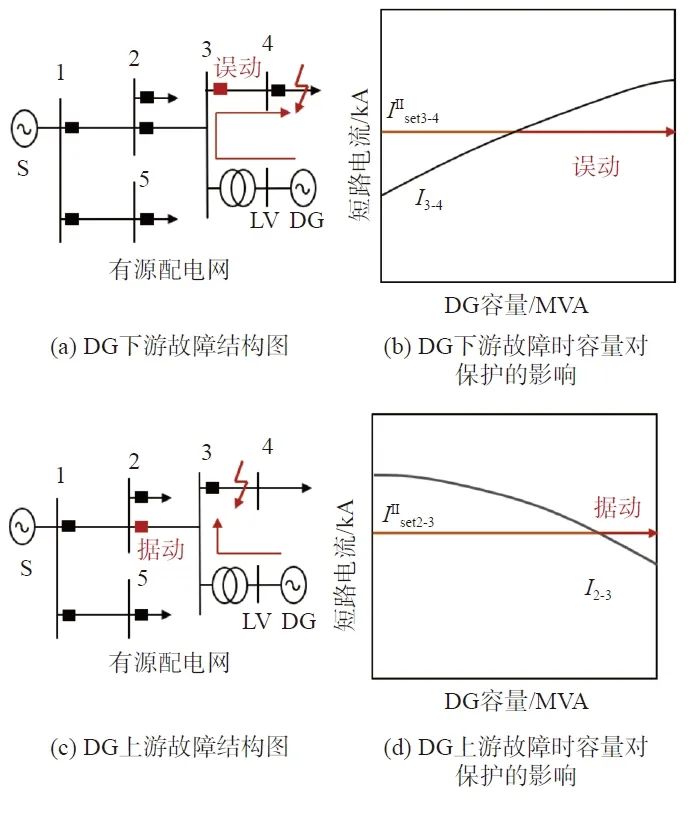

从反应工频量的继电保护原理来看,存在不正确动作的风险。对于差动保护,由于新能源与同步机提供的短路电流在幅值和相位上的差异,导致内部故障时差动电流变小,制动电流增大,保护存在拒动风险。对于距离保护,新能源等效阻抗受到控制策略的影响,出口故障时保护存在拒动和误动的风险,如下图所示。

背后新能源时差动和距离保护不正确动作风险原理

定值配合式保护作为继电保护系统的重要组成部分,担负着近后备和远后备保护的职责。随着波动性、高比例的新能源接入电网,大电网的运行方式变化更大更快,仅反应被保护设备的就地信息,某些情况下将无法正确识别区内外故障,定值配合式保护选择性和灵敏性无法同时满足。对于配电网,由于分布式电源的接入,分布式电源为保护测量电流带来助增和汲流的影响,同时电网的自愈控制还会直接改变配电网的拓扑结构,传统的定值配合式保护面临的问题将更加严重。

含分布式电源接入的配电网定值配合式保护不正确动作风险原理

从安全稳定控制来看,预案式控制的准确性和适用性降低并且存在多种安全稳定控制问题交织的风险。一方面,由于新能源的波动特征,系统运行调节速度快、方式变化大,造成预想场景和现实工况差异变大;另一方面,电力电子设备呈现非线性受控和时变特征,系统呈现更强的连续-离散系统特性,另外还存在控制模型参数不透明的“黑匣子”特征,使得准确制定预案的难度增加。此外,大量新能源经特高压直流跨区域输送,当传输通道故障时,会造成很大的有功和无功功率的波动和不平衡,会同时引发系统的多种稳定控制问题。

大电网系统多安全稳定控制问题交织

应对风险的建议

2024年3月,中国电机工程学会以新质生产力对能源电力领域的发展影响为指引,围绕能源安全增强、能源结构优化等重点话题发布的20个电力领域的重大问题难题,其中有6个与极端天气以及电力系统风险防控相关。因此,电力系统在加速转型发展的同时,应加强极端天气下预防性控制的研究及应用,以应对系统内外的双重挑战。下文将分别从设备层面、系统层面和跨部门之间的联合攻关3个方面提出几点应对风险的思考与建议,旨在为新型电力系统在极端天气下的韧性提升提供更具前瞻性的思路与启发。

重视极端天气条件下电力系统设备层面的风险评估研究

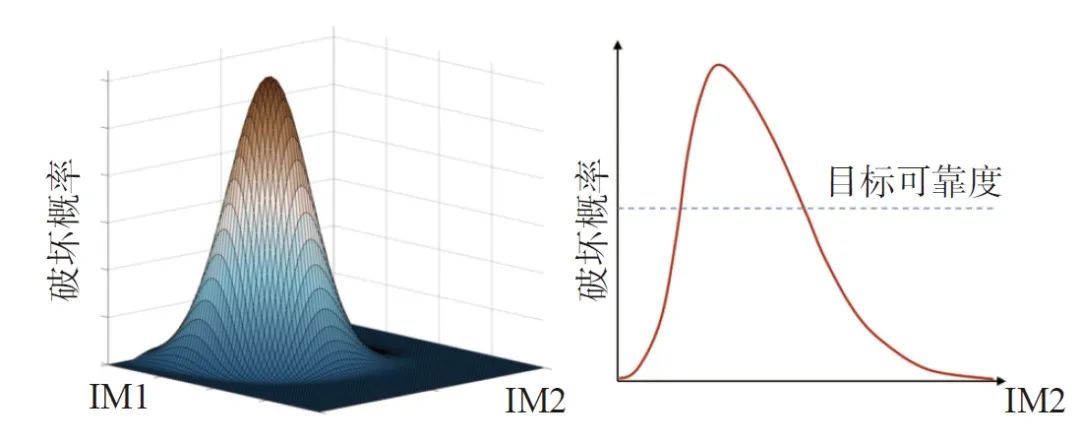

当前极端天气呈现出的频发性、群发性、持续性和多灾种耦合特性,对电力设备的风险评估提出了更高的要求。例如,强对流天气下往往伴随着雷暴、冰雹、强风以及短时强降雨等多种气象现象,形成复合型灾害,对输电线路和新能源场站造成多重威胁;台风登陆时通常伴随着暴雨事件,区域性的风雨耦合冲击加剧了输电塔线失效的风险,进一步导致连锁故障的发生;此外,在冰灾期间,风冰耦合激励的荷载放大效应显著增加了覆冰线路的动态应力,导致结构故障概率大幅提高。精准评估设备在多灾种混合条件下的故障风险,是制定科学有效风险防控策略的基础。在这种背景下,应积极推进多灾种作用耦合机理的研究,探索不同灾害条件下设备结构的非线性响应及其相互作用的规律,同时结合区域气象的统计特征,构建融合多灾种气象信息的联合故障概率模型,以应对复杂气象条件对电力系统的冲击。如下图所示,在双重荷载和耦合冲击作用下,结构的破坏概率可通过引入二维概率分布表征结构破坏概率的空间分布,从而更清晰地展示结构破坏行为与各类荷载之间的关联关系。

多灾种耦合结构破坏概率示意图

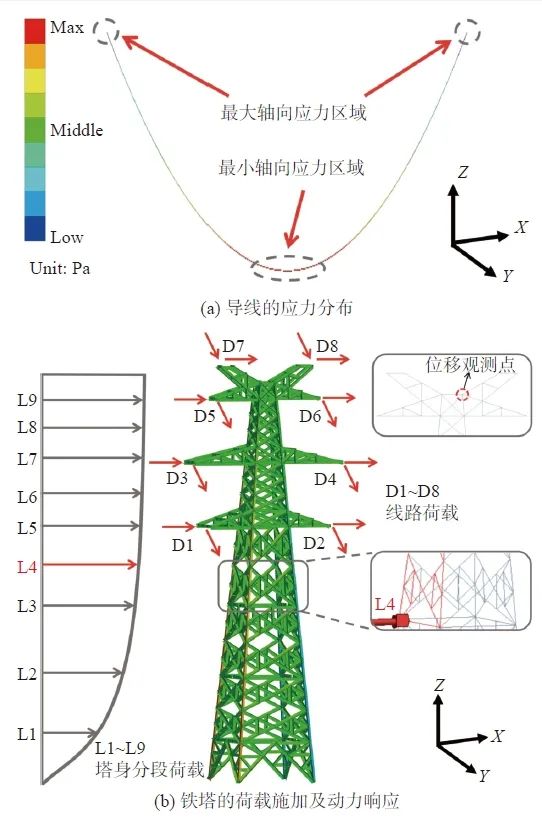

此外,精细化建模是实现设备风险精准评估的重要基础工作,应综合考虑设备结构的设计标准规范、服役年限和所处环境的地理地形特征等因素,以确保风险评价的准确性和适用性。实行差异化原则的高弹性电网规划已成为各界的普遍共识,这将为建设高弹性电网的设计提供有力支撑。如下图所示,有相关研究建立了110kV电压等级输电线路导线和铁塔结构的精细化有限元模型,从结构失效机理的角度推导了台风暴雨灾害下输电线路的停运模型。

极端天气下电网设备结构的失效风险评估

针对极端天气条件下新能源机组出力及失效风险评估的研究亟待深化,尤其是需加强对沙尘堆积、积雪覆盖对光伏支撑体系的影响,以及叶片积冰、风沙耦合冲击对风机整体失效概率影响的评估研究。风机在运行中所受的随机载荷复杂多变,呈现典型的疲劳特性。随着服役时间的推移,风机结构的疲劳程度不断加深,因此应着重开展塔筒、叶片、齿轮箱等高故障率关键部件的时变可靠性研究,以期更全面地反映风机全寿命周期内的故障风险特征。

优化极端天气条件下系统层面N-k安全评估及风险防控策略

开展系统层面的N-k安全评估与预防性控制措施,旨在从极端天气特性的角度出发,对电力系统的风险进行量化和评估,提高电力系统的韧性水平和适应能力。

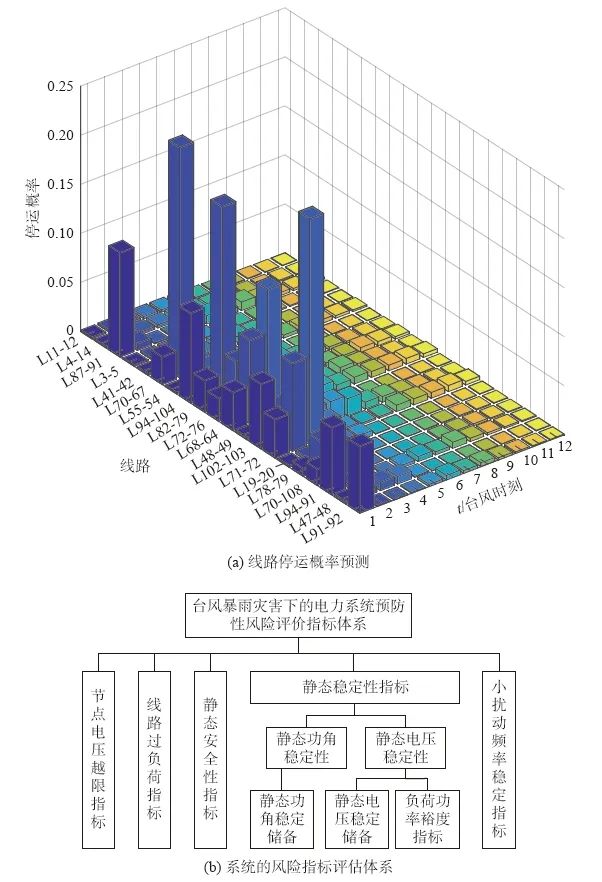

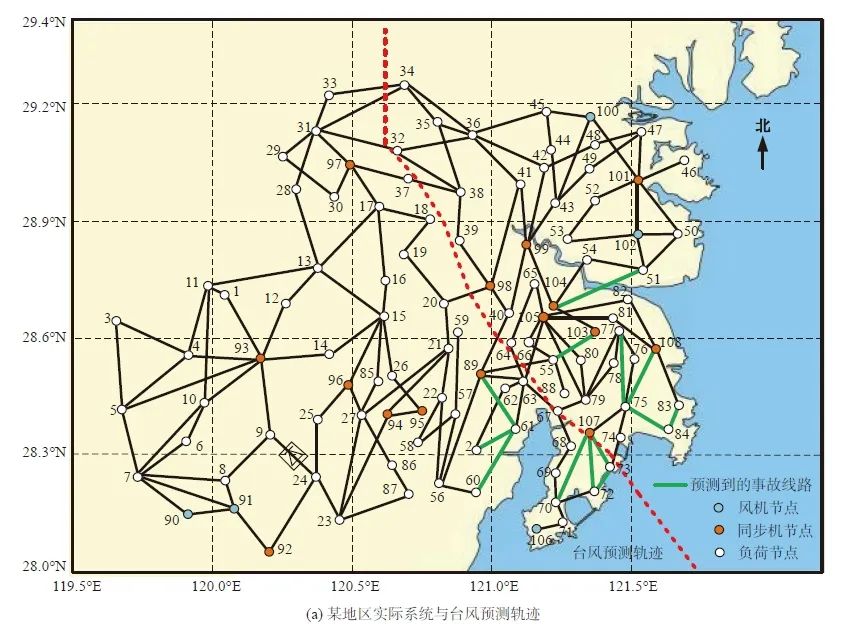

首先,要积极建立更加科学的风险评估指标体系,综合考虑多种风险因素,从安全性和稳定性2个方面对新型电力系统进行风险评估。如下图所示,有相关研究以台风暴雨灾害为例,结合气象预报信息,通过建立的线路停运概率模型将外部气象条件融入到N-k安全评估当中,构建了基于静态安全分析的电力系统预防性风险评估指标体系框架,旨在极端天气冲击的条件下合理地评估系统的运行风险,为电力系统预防性控制提供决策依据。

区域电网 N-k 事故预防性风险评估体系

其次,加强第一道防线中的预防性控制方案的研究,制定完备的风险防控措施的决策策略,积极发挥第一道防线中预防性控制策略在高风险场景下的作用,有效防止系统性事故。如下图所示,以某地区实际电网和台风数据为例,对比了预防性控制与事后控制的效果。结果表明,当系统风险较高时,采取主动预防性的风险防控措施的效果优于事后控制。

预防性控制与事后控制效果对比图

加强与气象部门的联合科技攻关

新型电力系统的建设与发展最为显著的变化便是系统各运行环节与气象要素的波动紧密相关,呈现出电力系统运行深度耦合气象系统的演化趋势。未来,气象领域的技术发展将在电力领域产生丰富的应用场景。因此,电力系统与气象部门开展联合科技攻关对于提高风险防控策略的质量和成效至关重要。

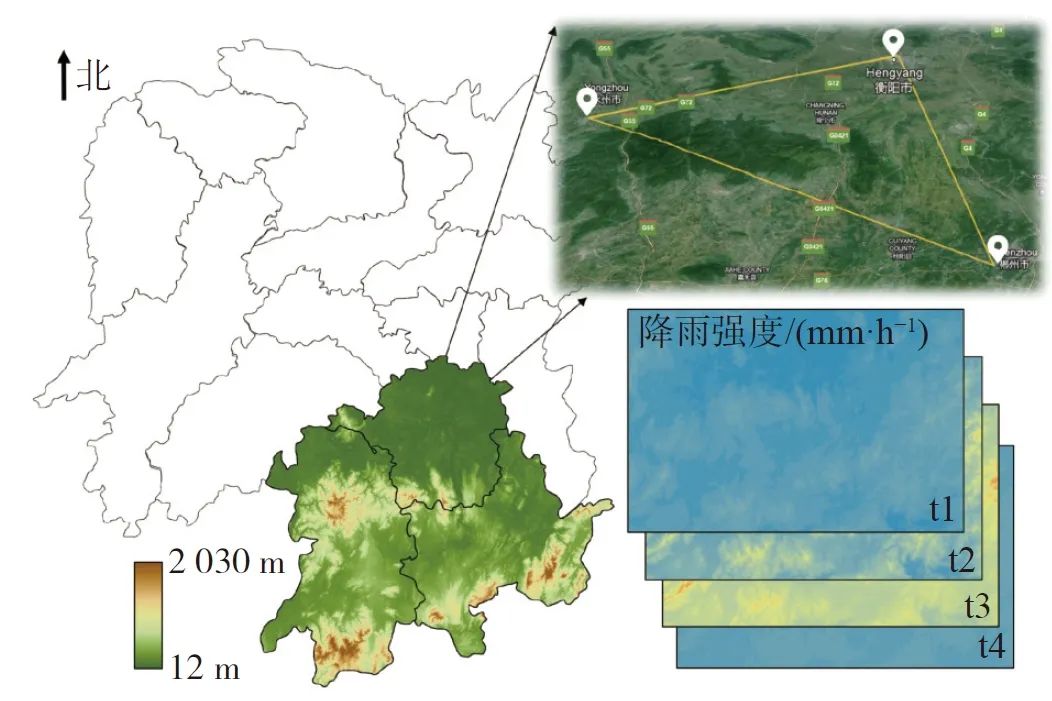

目前,已有学者陆续开展了电力与气象领域的交叉融合研究。例如,有研究提出了一种基于时空特征的分布式光伏系统(DPVS)电气安全风险预测方法,文中使用协同克里金法对区域暴雨进行空间插值,然后采用二维水动力学偏微分模型模拟暴雨引发的区域积水深度的动态分布,并探讨了气象条件如何通过影响光伏组件的漏电流对电力系统造成威胁。

此外,未来的研究还应加强考虑地形因素的微气象/小气候的预测精度,提高对极端天气事件及其破坏性效应的把握度。积极推进电力安全治理体系的建设,加快内部预警机制的建立,加强极端天气事件及其关联影响的监视、评估与影响预测,打破数据壁垒并加强联合技术攻关,从而提高系统风险防控策略的质量和成效。

基于地理高程数据的气象资源高精度插值示意图

近年来极端天气频频发生,已成为典型的“灰犀牛”事件,对新型电力系统的源、网、荷侧设备构成重大安全风险,严重威胁到系统的安全稳定运行。与此同时,新型电力系统自身抵御外部风险的能力下降,树立强烈的风险意识显得尤为重要。我们聚焦于从整体层面分析极端天气条件对新型电力系统的影响,并对应对措施及发展方向展开了探讨与思考。强调了以下几点共识与趋势:

首先,我们结合典型案例系统性梳理了多种极端天气灾害对电力系统设备和系统层面的多重影响,揭示了新型电力系统在复杂天气条件下的关键脆弱环节。

其次,针对极端天气下电网设备的易损性,强调了推进对多灾耦合冲击下设备综合故障建模的重要性,同时指出结构的精细化建模是实现精准评估的重要基础,并建议深入研究风沙、覆冰等环境对新能源机组关键部件的长期性能影响,完善设备全寿命周期的风险评估方法。

第三,我们提出了强化N-k安全评估和预防性控制的重要性,基于系统安全分析和气象条件预测,构建面向极端天气情景的系统风险量化模型,实现优化风险的防控策略,并通过真实台风场景和区域电网验证了主动预防措施的显著效果。

最后,呼吁电力与气象部门之间协同机制的构建,建议加强电力系统与气象数据的深度耦合研究,提升极端天气事件的预测精度和动态应对能力,为新型电力系统的韧性提供内部理论依据和外部技术数据的保障和支撑。