中国储能网讯:

摘要:2024年,我国氢能发展既有短期理性的回归,也有面向长期的乐观。燃料电池汽车等领域发展虽然低于预期,但国家对氢能的定位更加清晰、市场对产业的态度更加理性,都为中长期氢能高质量发展打下了坚实的基础。面向碳中和目标,氢能正在加快融入现代能源体系,不断聚焦重点领域细分场景,持续探索“生态位”。面向新型工业化战略要求,氢能产业链供应链更加具有韧性、现代和高端,氢能装备制造竞争优势不断提升。本文围绕“碳中和”和“新型工业化”两条主线,系统回顾了2024年氢能发展形势,并对2025年作出展望。

关键词:氢能;形势;回顾;展望

2024年是氢能发展的“理性乐观”之年。尽管与前几年相比,氢能在一些领域低于预期,但如果用更宽的时间尺度观察,可以看到氢能正在沿着两条主线——碳中和、新型工业化步步为营、久久为功地取得进步。在碳中和愿景下,氢能作为能源体系的重要成员,正在由过去一些专家认为的“万能能源”,逐渐聚焦到若干重点领域,并加快探索出可持续应用场景和商业模式,构建协同发展的生态圈;在新型工业化愿景下作为未来产业的重要组成,氢能产业链不断完善,一边根据现实需要调整技术路线和功能侧重,一边提质增效创造竞争优势。我国氢能发展在经历“祛魅”与“冷思考”之后,短期投机逐利行为和不切实际发展预期都大大减少,市场各方变得更加理性,企业在碳中和与新型工业化这两项中长期战略愿景中,谋划氢能发展的目标、路径和模式。

一、国内外氢能发展总体形势

(一)全球主要国家和地区对氢能发展的投入力度加大

在经历了一轮氢能战略调整之后,全球主要国家和地区都已形成了目标明确、路径清晰的氢能发展战略和计划。2024年,欧盟、美国、日本等国家和地区纷纷加大产业支持力度,跨区域协作不断深化。如欧盟于5月通过了“氢气和脱碳气体市场一揽子立法”,旨在推动欧盟天然气基础设施与氢气的衔接,保障欧盟中长期碳减排目标的实现。核心项目如“欧洲氢能骨干网络”(预计连接28个国家)进入到规划实施阶段,欧洲氢能银行首次拍卖投入近七亿欧元支持六个可再生氢项目开发。美国能源部于2023年底选定了七个区域性氢能中心,位于德州、加州、俄勒冈等氢能中心并于2024年获得了第一批拨款。2024年,日本政府发布《氢能社会促进法案》,宣布将为本地生产与进口低碳氢项目提供三万亿日元资金补贴。与此同时,全球氢能贸易网络正在形成[1-2]。欧盟与非洲(摩洛哥、纳米比亚、埃及)、中东(阿联酋)签订了长期绿氢进口协议,日本和欧盟合作制定氢能国际标准,谋求在跨国贸易方面发挥主导作用。但也必须看到,因经济性等原因,也有许多项目被取消或延缓,如丹麦Orsted宣布取消位于瑞典的5.5万吨绿色甲醇项目、德国蒂森克虏伯暂缓了在杜伊斯堡的氢基绿色钢铁项目等。整体来看,氢能应用还未达到市场自发推动阶段,政府的支持仍不可或缺。

(二)氢能在我国终于“名副其实”,政策导向更为清晰

2024年,氢能的能源属性在法律层面得到确认。2024年11月,《中华人民共和国能源法》正式发布,文件明确提出氢能是指氢作为能量载体进行化学反应释放出的能源。此外,在能源法第33条和第57条中还分别提到了有序推进氢能开发利用,以及相关研究、开发、示范、推广等要求。作为我国能源领域的基础性、统领性法律,《中华人民共和国能源法》首次在法律层面赋予氢能与煤炭、石油等能源同等地位,突破以往氢仅作为“工业原料”的定位,为其在能源领域的应用提供合法性,也有助于解决氢能储运、加注等环节长期存在的“危化品”单一属性的管理限制。截至目前,已有广东、内蒙古、吉林、河北等20多个地区放开了电解水制氢须在化工园区的限制,如内蒙古“允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站;太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可”等。同时,确立氢的能源属性,也为天然气掺氢、富氢或纯氢燃料的发展打下了行政审批和监管基础,为氢能融入能源体系做好制度准备。

二、面向碳中和要求持续探索“生态位”,氢能应用逐渐聚焦并取得实效

氢能作为高效低碳的二次能源、灵活智慧的能源载体和绿色清洁的工业原料,正在加快融入现代能源体系。面向碳中和战略目标,我国氢能发展不断聚焦重点领域的细分场景,持续探索“生态位”、创新工艺技术和商业模式,为未来的大规模应用打下理论和实践基础。

(一)工业领域:氢能在石化化工、钢铁等行业的产业化进程不断提速

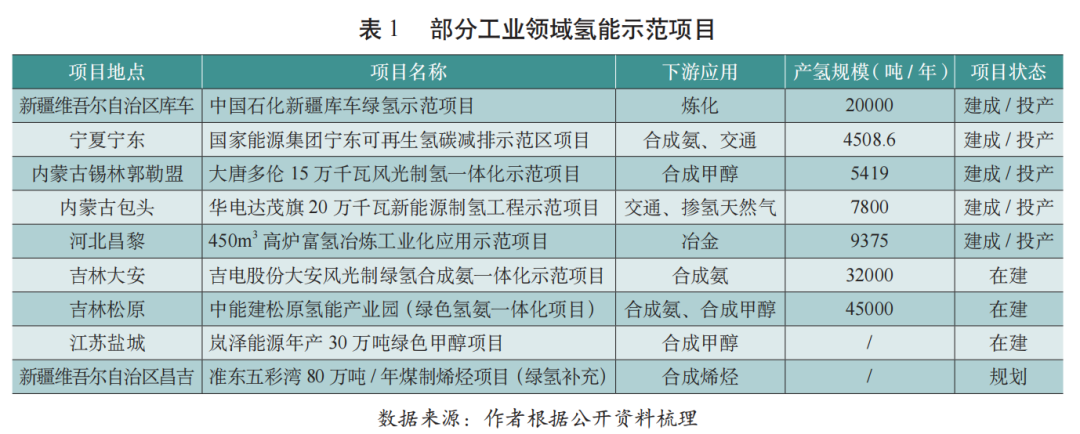

2024年,氢能在工业领域的应用得到多方位的政策支持。工信部、国家发展和改革委员会等联合发布了《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》,提出要加快工业副产氢和可再生能源制氢等清洁低碳氢应用,以促进节能降碳和推进新型工业化。此方案将有力引导氢能在我国工业领域的高质量发展,为清洁低碳氢的多元化低成本供给和多场景耦合应用提供指引。国家发展和改革委员会等部门还发布了《钢铁行业节能降碳专项行动计划》《炼油行业节能降碳专项行动计划》《合成氨行业节能降碳专项行动计划》等文件,以节能降碳为落脚点,提出了氢能在钢铁、炼油、合成氨等行业的应用路径。

在政策赋能下,我国工业领域氢能发展进入到实证运行阶段,规模化应用清洁低碳氢的可行性不断得到验证。化工方面,国家能源集团宁东可再生氢碳减排示范区一期项目投入应用,所产氢顺利并入煤制合成氨装置,全线打通电-氢-化系统;大唐多伦15万千瓦风光制氢一体化示范项目产氢成功,可实现绿色甲醇增产近3万吨/年。冶金方面,中国钢研的纯氢多稳态竖炉示范工程投入运行,与已有项目相比,该项目不需要重整环节,且直接采取氢气电加热方式,实现了纯氢竖炉示范生产线高还原效率、高能量利用率、高稳定性。这些标志性示范项目都将为氢能更好地支撑工业深度脱碳提供宝贵经验。此外,企业也出现了多个氢及衍生物作为燃料用于工业加热的案例,如国家能源集团广东台山630兆瓦燃煤机组完成特定工况20%比例掺氨燃烧工业应用;工业陶瓷“氨氢零碳燃烧技术产业和生产线”在佛山投产,年产量150万平方米等[3]。

(二)交通领域:氢能应用由燃料电池汽车向氢氨醇等低碳燃料扩展

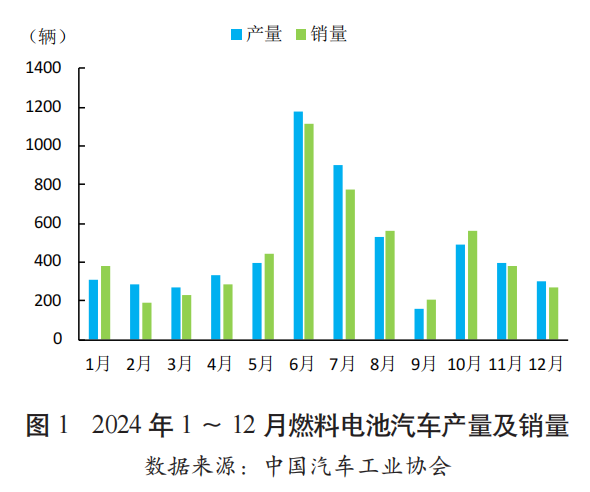

2024年,氢燃料电池汽车发展不及预期,持续三年的增长势头中断。根据中汽协发布数据显示,全国燃料电池汽车全年产销分别为5548辆和5405辆,同比减少10.4%和12.6%。从月度数据来看,1~6月氢燃料电池汽车发展势头尚可,同比保持了两位数增长,但下半年市场表现出现“塌方”。尽管数据上表现不佳,但是通过近三年的燃料电池汽车示范城市群任务推进与实践探索,我国在市场认知、技术进步、商业模式创新等方面都取得了一定的成效,以市场为导向推动氢燃料电池汽车推广的态势逐步显现。特别是山东、内蒙古等打造“氢能高速”,出台了氢燃料电池汽车高速免费政策。截至2024年底,我国燃料电池汽车累计保有量已超过2.3万辆,商用车领域示范规模国际领先,货车销量占比达80%,氢能重卡成为示范热点车型。

氢基衍生物(氢氨醇等)在航运等重型交通领域的应用持续推进。2024年,甲醇燃料在船舶、汽车等领域加快推广。“海港致远”轮在上海洋山港冠东码头为甲醇动力集装箱船“安妮马士基”轮成功加注504.68吨绿色甲醇;“国能长江01”在湖北合创重工有限公司船厂码头一次性加注欧盟ISCC认证的33吨绿色甲醇;吉利甲醇汽车已推广至12个省、40个城市,销量同比增长超过130%;我国完成船用氨燃料成功加注。同时,我国还积极建设绿色航运走廊,如合作启动“上海-汉堡绿色航运走廊”,双方承诺在燃料标准、碳排放监测和数据共享方面深度协同,目标是2030年实现该航线温室气体减排50%。上海洋山港、香港港、辽宁锦州港等都将有望成为氢基衍生物加注枢纽[3]。

(三)能源领域:氢能与以可再生能源为主体的新型电力系统加速融合

氢能与可再生能源的关系更加紧密、模式更为多样。国家发展和改革委员会等部门联合发布了《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》,进一步强化氢能与可再生能源的协同发展,发挥氢能作为灵活智慧的能源载体特点,将氢能作为重要的可再生能源存储和消纳途径。大型能源央企积极探索构建“可再生能源+氢能”的协同网络。根据中国氢能联盟研究院统计,截至2024年底,我国建成运营可再生能源制氢项目约95个,合计产能超12万吨/年,相比2023年增加年产能近5万吨,在建与规划项目近千万吨。同时,为提高制氢系统与可再生能源负荷的适应性,我国出现了一批电解槽联用案例,如吉林大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目、内蒙古华电达茂旗20万千瓦绿氢示范项目等,均应用了碱性与质子交换膜电解槽组合制氢模式[4]。

氢能作为高效低碳的二次能源,“清洁制氢、规模储氢、灵活用氢”模式在多个地区开展示范。如张家口“风光储氢氨”一体化项目实现绿电制氢合成绿氨,能量转换效率超60%,较单一制氢模式提升20个百分点;江苏首个“氢光互补”智能微电网在苏州投运,项目建成36千瓦分布式光伏和600千瓦氢能发电系统,供能面积约3万平方米,年发电量可达13.5万千瓦时,约占园区全年用电量的30%;山东高密打造全国首个高速服务区现场制氢、热电联供示范样板,利用光伏发电进行电解水制氢,并将高压气态氢气储存起来,通过建设氢燃料电池热电联供系统,将氢能作为储能介质储存光伏所发多余电力,在夜间通过氢燃料电池系统将所储氢能转化为电能,项目年减碳量达500吨。

三、面向新型工业化要求做强产业链,氢能装备制造竞争优势不断提升

氢能作为未来产业的重要组成部分,获得了越来越多的关注。如工信部等发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,明确将氢能作为未来能源产业重点发展方向之一,计划打造“采集-存储-运输-应用”全链条的未来能源装备体系。再如工信部、国家发展和改革委员会等印发的《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》,提出谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集、利用与封存等未来能源和未来制造产业发展。氢能产业正在面向新型工业化战略要求,不断构建韧性、现代、高端的产业链供应链,氢能装备制造竞争优势不断提升。

(一)制取产业:电解槽装备多维度竞争加速由“量”到“质”升级进程

2024年,电解槽行业企业在产能扩张、技术迭代及成本下降等维度博弈更加激烈,市场竞争更加“白热化”,在优胜劣汰加剧的同时,也倒逼电解槽装备加速技术成熟度和市场化进程。据不完全统计,约30家企业在年内进行产能布局,其中至少八家企业的电解槽项目完成投产和扩产,涉及产能超过14 GW。在产能激增和装机放缓的双重因素叠加下,电解槽价格战日趋白热化。根据中能建集采信息,2024年,1000 Nm³/h碱性电解槽系统平均价格601.5万元,比2023年平均价格下降11.9%;200 Nm³/h质子交换膜电解槽系统价格605万元,比2023年平均价格下降20%。电解槽装备向多元化、大标方等趋势发展。碱性电解槽、质子交换膜电解槽、阴离子电解槽、固体氧化物电解槽四大制氢技术路线齐头并进,碱性电解槽和质子交换膜电解槽的单槽产氢能力分别已达5000 Nm³/h和500 Nm³/h,产品迭代速度加快,阴离子电解槽成为市场热点。此外,企业不断加大对关键材料、部件、电堆和系统工艺优化等技术研发,聚焦示范实证,不断提高电解槽产品性能指标和可靠性。同时,为进一步提升对可再生能源发电波动的适应性,许多企业在大型碱性电解槽设备上配备先进控制系统和智能算法,以实现高效启停和快速调节。

(二)储运产业:在解决长距离、规模化氢气储运瓶颈上取得实质性进展

2024年,我国在解决长距离、规模化、低成本氢气储运瓶颈上取得实质性进展。在管道输氢方面,规模化示范工程逐步落地。全年至少有12个输氢管道项目迎来新进展,涉及管道总长度超过2000千米,如京蒙输氢管道项目和康保-曹妃甸输氢管道项目都已进行招标或启动勘察测量等前期工作;掺氢比例可达10%的包头-临河输气管道工程顺利通过验收。液氢关键装备方面,全年约10家企业开展研发和制造布局,并取得重大技术突破。如航天六院101所、航天氢能科技有限公司联合研制的国内首套氢克劳德循环5吨/天氢液化系统完成72小时可靠性测试;航天氢能、国富氢能、未势能源等纷纷下线车载液氢储氢瓶产品。同时,交通运输部发布了《氢气(含液氢)道路运输技术规范》(征求意见稿),进一步细化液氢在运输环节的标准规范,为实现民用液氢道路运输提供了前提保障。此外,2024年中国海油气电集团完成首船吨级以上液态氢长距离跨洋运输。我国企业正在加速固态储氢技术商业化场景探索,国产镁基固态储氢设备在物流运输和绿氢合成氨等领域得到应用[5]。

(三)应用产业:多场景示范推动技术创新和工程化应用的作用日益突显

2024年,我国氢能应用技术和装备都取得一系列的创新成绩。氢能燃烧技术方面,国家电投在实现15%、30%掺氢燃机试验示范项目的基础上,又成功完成国内首台兆瓦级纯氢燃气轮机整机试验验证;浙能集团开展了城镇燃气30%掺氢燃烧和分离试验。燃料电池产品技术方面,系统平均功率相比五年前提升166.7%,质量密度提升100%以上,电堆体积功率密度提升42.9%,多家企业相继推出自主研发的300kW及以上大功率电堆,能够满足重载交通运输工具(如工程机械、矿卡、船舶)对高功率的需求。在产品自主化率方面,燃料电池系统、电堆、储氢瓶等已接近100%;膜电极、双极板、空压机、氢气循环系统超过85%,部分产品已进入到丰田、现代等世界领先燃料电池车企的供应链体系;国产质子交换膜、催化剂、气体扩散层等关键材料研发也取得了显著进展,已经实现了从无到有的突破,但市场仍被进口产品占据,是下一步技术创新的重点攻关对象。氢衍生物燃烧装置方面,氨燃料船舶动力装置制造取得突破,中远海运重工“氨动力科研专项”示范项目-5500HP氨动力拖轮“远拖一”建造完工,搭载自主研发的氨气双燃料发动机、氨燃料供给系统、氨燃料储罐及尾气处理装置等核心设备,最大氨能替代比例达到91%。

(四)产业生态:产业链各主体在合作与竞争中探寻新的增长和破局机会

2024年,氢能作为新质生产力已成为广泛共识,各类主体通过资本联动、技术合作和场景共建等手段,逐步构建起涵盖“技术研发-装备制造-场景运营”的全链条生态系统。制储输用各环节领军企业发挥各自业务优势,组成联合体兵团式开展业务,为各地区客户提供商业闭环的整体解决方案。其中,央企在产业引领方面发挥着重要作用,国家电投、中石油、中石化等央企依托资本和资源优势,积极布局氢能的制、储、输、用全产业链。中小企业在关键材料与部件技术研发中发挥了重要作用,填补了产业链中的多项空白。此外,国际氢能龙头企业纷纷强化与国内企业合作,携手参与我国的产业建设与市场推广,例如康明斯、丰田、现代等企业融入国内生态圈,在我国开展了电解槽、燃料电池系统及核心零部件的生产项目,并且均有氢燃料汽车项目在国内运营,运营模式各具特色。国际巨头的参与直接推动了国内氢能产业链供应链的整体进步与成熟。

四、2025年展望

2024年,尽管由于经济性不强、基础设施薄弱等原因,氢能发展的成绩单并不亮眼,相关装备制造业竞争加剧,大量企业垫资前行、产业链生态极为脆弱,但这背后也体现着市场从发展狂热中逐渐回归理性。从中长期角度来看,氢能在碳中和和新型工业化战略中的地位和作用得到越来越多的认同。2025年是“十四五”规划的收官之年,即将开启“十五五”发展的新征程,要把握未来产业发展新趋势,抢占国际氢能产业制高点、制胜新赛道。一方面,从产业需求中凝练出核心科学问题,加速科技创新和技术变革,在未来国际竞合关系中提升自主可控水平和综合竞争优势。另一方面,更加聚焦氢能与可再生能源的耦合协同发展,以示范项目为契机推动体制机制创新,打通可再生能源-氢能-多元应用链条,形成以点带面、以示范促改革、以应用推产业的多重效益。