中国储能网讯:续接上文,源网荷储四要素电气设备之间的连接都需要找到汇聚点,不论是交流方式还是直流方式,能量的汇聚都需要一个母线。

这条母线也是用户表后小型配网的母线,虽然母线的英文是BUS,但翻译过来却叫做“节点”,所以相当于说通过母线的形式把源网荷储接到了同一个点上。

所以哪怕是在表后分布式的场景,但同样也有中心化的结构,而对应这些电气设备的运行,也理应有一个控制大脑。

就犹如调控中心之于大电网一样,微电网的各元素也要有一个核心的管理系统来进行统一的管理和调度。

这就涉及到组网的另一方面,信息层面的组网,也就是与控制系统相关的信息网络的搭建。

五要素与三层级

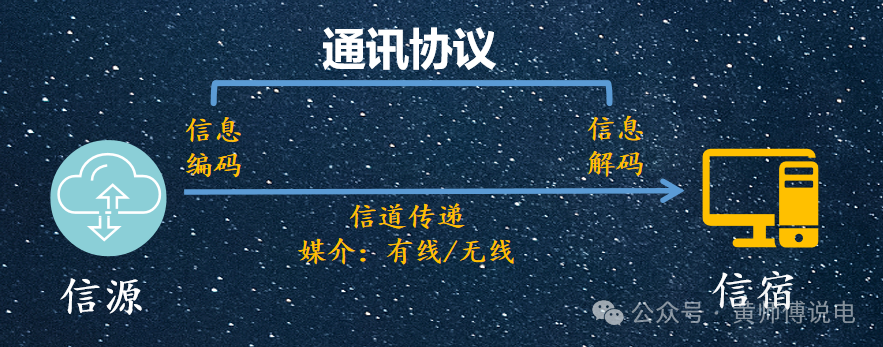

先说点有关信息论的事儿,一个完整的信息传递过程需要包含五个部分,分别是信源、编码、信道、解码和信宿。

对应到微电网这个场景,主站能量管理系统和终端设备之间因为信息可以双向传递,故均可兼具信源以及信宿的身份。

而二者之间可以通讯的前提是双方早已确定好了通讯协议,这样编码和解码之间就不会存在偏差。

剩余一个信道,也就是信息传递的媒介,无非就是有线和无线这两种。

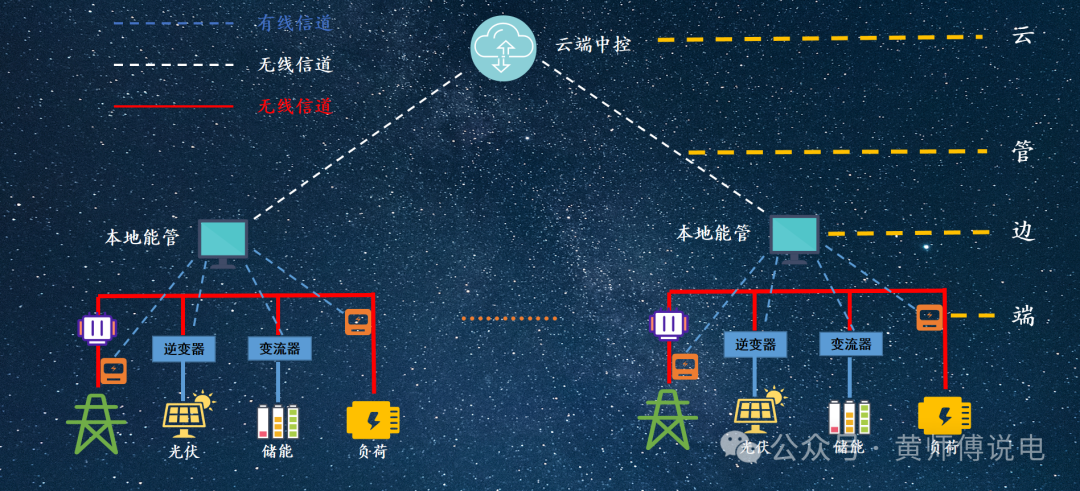

如果说某个微电网仅局限在某个工商业用户的表后范围,那么位于这个小系统的本地能量管理系统和终端源网荷储设备之间也就形成了信息通信关系。

当把这个范围放大到聚合若干类似微电网的虚拟电厂中,那么必然需要一个更大的中控平台来和每一个微电网单元进行信息传递。

而此时某个微电网的控制系统成为了下级,整个虚拟电厂也就形成了三级的通讯结构,我们也可以用一个更加时髦的词儿,叫“云边端”三层级结构。

而云和边之间的通讯,用有线的方式不现实,所以都是无线通信。

而边和端之间的通讯,有条件的话还是以有线的方式为最佳,毕竟多数控制指令都是在这两者之间,那么通讯的可靠性来说有线的方式还是要优于无线的。

把通讯方式也就是信道也考量进来的话,云边端就成了云管边端。

这是一个通用于任何信息化和数字化系统的模型。

边对端的采集

这种三层级结构,看似最关键的环节在上位的云端中控,但我一直觉得中间这个边层级的本地控制系统才更加重要。

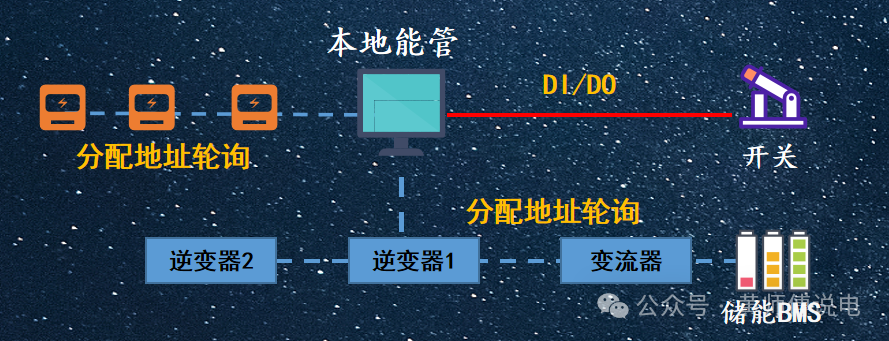

本地控制器对终端设备信息的采集需要做到全面且有效。这些数据信息的采集,最主要方式就是通讯。

可以是主站定时下发指令然后终端集体上送,也可以是主站根据终端的物理地址进行轮询,然后终端逐一进行应答。

多数情况下,终端设备上送的数据说啥是啥,也就是主站并不会主动去辨别终端送上来的每个数据到底是否合理,不过一些关键点位的信息还是有必要做一些冗余,用来进行横向比对。

比如说某台逆变器的电气功率等信息,如果逆变器出口侧加装了电能表或者具备数据测量功能的断路器,那么是可以用这两组数据之间做比对的。

这也有些类似电网在对一些发电厂或者大专线用户设置计量表和考核表的道理。

除了这些设备提供的运行状态以及实际参数等数据外,一些有关温湿度和当前气象的环境数据,一些关于开关的通断状态等,也应该纳入到控制系统的采集范围。

除了通讯数据外,有些数据需要用0-1干节点的方式来提供,比如说开关的状态,会通过断路器的DO状态位传递给控制系统,那么系统采集到的并非是一组通讯编码,而是简单的高低电平,用来区分0和1,也就是分与合。

这种方式就需要控制系统不仅要有通讯接口,也要有对应的DI/DO接口,便于接受这些非零即一的状态量。

云与边的互动

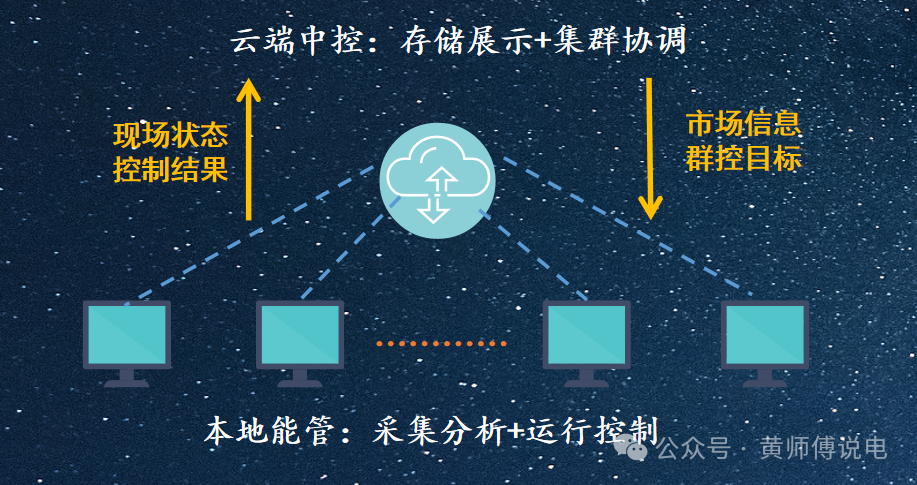

本地控制系统与更为上级的中控系统之间的互动,主要还是重要数据的上送,这样更加便于集中存储和展示。

本地控制器的存储空间有限,想要保留大量的现场数据还是要借助于资源更加广泛的云端系统。

而云端系统也喜欢以数据看板的形式呈现各个微电网的运行情况,那么也必然需要实时更新的数据。

我们之前的文章也提及了微电网和虚拟电厂之间的关系,亦如硬币的两面。

呈现微电网形态时主要是本地运营,目标是控制下网电量,降低用电成本。

呈现虚拟电厂形态时主要是参与交易,目标是控制上网电量,增加发电收益。

而这些控制逻辑的成立,都需要引入价格信号。这些信号或是已经内置在本地控制系统中,或者是由云端中控系统即时下发。

所以从这个层面上来说,云端的集控需要给边缘进行“赋能”,而这些非电气和环境数据的获取需要云端系统来统一完成。

双方之间的互动关系就是信息的共享和共通,边缘有的给云端用来存储和展示,以及做更大范围的协调,云端有的给边缘用来制定本地运行策略。

而云端和边端都需要具备数据分析能力,前者的分析主要在宏观层面,旨在预测整个电力市场的价格情况,后者的分析主要在微观层面,旨在输出可行的运行方案,达到控制终端设备获取控制目标的目的。

关于控制

而关于终端设备的受控,目前存在两种方案,一种是终端对接边端,接受本地控制系统的控制指令;另一种是绕过边端,直接接受云端控制系统来控制。

绕过边端并不是取消边端,而是边端从一个监控系统变成了只监不控的系统或者纯当一个数据网关来使用,只负责数据的收发。

我是比较倾向于做实本地控制器的,因为通过云端直控终端,对通信的可靠性以及有效性都会带来更大的难题。

通过有线方式进行数据采集,相比于无线形式更加安全可靠,而且电气现场数据的采集也讲究即时性,所以本地还是具备一定优势。

而如果把控制策略的制定和指令下发都放在云端,那么现场数据采集先通过网络传输至云端主站,主站计算后再通过网络传递给终端设备执行,这一来二去的时效性和安全性有待商榷。

所以在电气运行这个场景,涉及到控制的,还是有线的方式为更优,那么自然就不能绕开本地控制系统的控制功能,这也比较负荷云边双计算的架构。

并非是云端算力不足,而是边缘计算的时效性更优,对设备的控制也可以更加有效。

小结

以上是建立在微电网源网荷储四要素设备组网基础上关于控制系统组网的一些经验分享。

上一篇的设备组网和本篇的通信组网完毕后,有关微电网的物理基础就搭建好了,但这些也仅仅是个开端,更重要的是控制系统的那个逻辑,也就是涉及到软件的部分该怎么做。

这是一个比较大的话题,当然也会是微电网与虚拟电厂这个标签下系列文章的要点。

下一篇大致先谈谈如何才能算是一个好的能量管理系统。