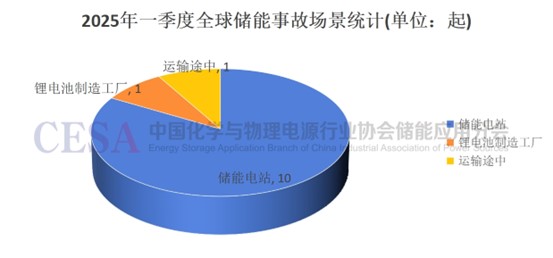

中国储能网讯:2025年4月21日,华东能源监管局一纸《电化学储能电站本质安全提升工程工作方案》的发布,犹如一枚重磅炸弹投入全球能源行业的深水区,在电化学储能领域掀起惊涛骇浪。这份文件的出台绝非偶然,其背后是储能产业狂飙突进与安全隐患暗流涌动的激烈碰撞。当全球新能源革命驶入快车道,电化学储能技术作为支撑可再生能源大规模并网的核心基础设施,正以年均30%的增速改写能源格局。然而,行业狂欢的阴影下,安全风险如达摩克利斯之剑高悬头顶——据CESA储能应用分会产业数据库最新统计,仅2025年第一季度,全球就发生12起储能安全事故,其中10起直指储能电站,这个数字较去年同期激增40%,血淋淋的数字撕开了行业高速发展背后的安全裂痕。

从韩国光州储能电站火灾的滚滚浓烟,到美国加州电池储能系统的连锁爆炸,再到我国多地频发的电池热失控事件,每一声巨响都在叩问:当储能装机容量突破TWh时代,我们是否准备好应对这场安全大考?华东能源监管局此时推出的本质安全提升方案,恰似一剂对症猛药。方案不仅直指电池本体安全、系统集成规范、运维管理标准等全链条痛点,更创新性提出“安全基因植入工程”,要求从电池材料选型到电站退役全生命周期构建安全防火墙。这场由监管层主导的安全革命,或将重塑全球储能产业的竞争规则,而中国作为全球最大储能市场,其一举一动都牵动着特斯拉、宁德时代、比亚迪等巨头的神经。当安全底线成为行业新赛道,储能产业正迎来从“规模扩张”到“质量跃升”的关键转折点。

政策加码,华东能监局祭出“安全组合拳”

华东能源监管局发布的《工作方案》针对电化学储能安全领域推出多项严苛举措,堪称行业最严监管方案。

方案明确划定“死亡红线”:2025年底前,所有危及电站安全的落后工艺设备必须全面清退,对不符合国家强制标准的设备实行“零容忍”强制退市。这意味着,那些曾被行业默许的“带病运行”设备将彻底失去生存空间。与此同时,监管部门将大手笔推进示范电站建设,通过打造安全技术标杆项目,为行业提供可复制的“安全样板间”。

这场安全革命的时间表已然明确:到2026年底,现有储能电站必须完成安全改造“攻坚战”,实现从硬件到软件的安全性能跃迁;新建项目准入门槛被大幅抬高,电池质量抽检、消防系统验收等严苛测试成为投运前的“必考科目”,从源头筑牢安全防线。更令行业震动的是,监管层将实施“一票否决”制,对发生安全事故的单位直接禁入市场一年,安全责任不落实的企业更将被取消资质。这份方案,堪称用制度之刃剖开行业积弊,以壮士断腕的决心重塑储能安全新生态。

全球警报,一季度12起事故触目惊心

CESA储能应用分会产业数据库最新披露的2025年一季度储能安全事故数据,为全球新能源产业敲响一记振聋发聩的警钟。在统计周期内,全球共发生12起储能安全事故,其中储能电站事故高达10起,占比飙升至83.3%。这一数据不仅揭示了储能电站作为安全风险高发区的严峻现实,更暴露出行业在规模扩张中忽视安全底线的系统性漏洞。

从事故技术归因分析,电池热失控以超过85%的绝对占比成为头号杀手。以美国加州Moss Landing储能电站为例,这座全球最大电池储能项目在一个月内两次发生热失控复燃事故,直接经济损失超5亿美元,其根源在于电芯级安全防护失效引发的链式反应。更值得警惕的是,这些事故并非孤立个案,德国黑森州、英国肯特郡等储能技术发达国家相继爆发的同类事件,印证了热失控风险具有跨技术路线的普遍性。

从地域分布维度观察,事故横跨三大洲、涉及多个G20经济体,形成一张触目惊心的全球风险地图。这不仅打破了“技术先进即安全”的认知误区,更揭示出全球储能产业正面临共同的安全治理困境。当储能电站从示范应用转向商业化普及,其内置的化学能潜在风险与电网级能量冲击的叠加效应,正在将安全挑战推向新维度。这场席卷全球的安全危机,已然成为制约新能源革命的关键掣肘。

深度剖析,事故背后的五大“安全漏洞”

储能安全事故频发,其背后隐藏着五大关键安全漏洞,这些漏洞相互交织,对行业健康发展构成严峻挑战。

首先,电池热失控是首要威胁。锂离子电池在过充、短路或存在制造缺陷时,极易触发单体电池的热失控反应。一旦发生,电池温度可在数秒内飙升至700℃以上,引发剧烈燃烧甚至爆炸。这种热失控反应不仅破坏力极强,且难以预测和控制,成为储能系统最危险的安全隐患之一。

其次,系统设计缺陷放大了安全风险。部分储能电站在设计过程中,消防设施配置不足,监控预警系统灵敏度不够,导致无法及时发现和处理早期异常。例如,一些电站缺乏针对电池热失控的专项消防措施,一旦火灾发生,往往无法有效隔离火源,导致火势迅速蔓延,造成更大损失。

此外,电池品质问题同样不容忽视。电池生产过程中,若质量控制不严,如电极材料一致性差、隔膜耐热性不足等,会显著增加故障风险。这些问题可能在电池长期使用或极端工况下暴露,成为安全事故的导火索,对电站安全运行构成潜在威胁。

同时,人为因素正在成为储能安全领域最不可控的“风险变量”。在日常运维环节,过度充电、散热盲区忽视、巡检形式主义等“人祸”频现。这些看似微小的操作失范,实质上是电池热失控的“导火索”,可能引发连锁反应,导致严重后果。

最后,外部因素虽不可控,但影响深远。极端气候条件、电气设备故障或外来冲击等外部因素,也可能成为储能电站火灾的诱因。例如,雷击、暴雨等极端天气可能损坏电站设备,引发短路或火灾;而外部机械冲击则可能导致电池组结构损坏,进而引发安全事故。

技术突围,安全创新成为行业“救命稻草”

面对全球储能安全警报长鸣的严峻形势,技术创新正以破竹之势重构产业安全格局。从地下深处的“安全堡垒”到云端AI的“智慧大脑”,一场覆盖物理架构、智能算法与材料科学的立体化安全革命正在上演。

在物理防护层面,以“星曜石系列”地下储能系统为代表的新架构技术实现突破性跨越。该系统颠覆传统地面布局,采用全球首创的地下掩埋结构,通过真空装甲仓体隔绝98%以上的氧气,构建起抑制燃烧的天然屏障。其蜂巢式抗爆设计更将热失控阈值推高至1800℃,相较传统方案实现34倍安全性能跃升,相当于为电池穿上“防弹衣”。这种地下深埋方案不仅大幅降低火灾蔓延风险,更开创了储能电站“零地表暴露”的全新安全范式。

智能监控领域正掀起一场“安全大脑”革命。行业领军企业深度融合物联网、大数据、AI算法与云计算技术,打造出具备自主决策能力的智慧安全系统。这套“数字安全管家”可对储能设备实施7×24小时全维度体检,实时捕捉电压波动、温度异动等200余项关键参数,并通过深度学习构建设备健康画像。当监测到潜在过充、短路征兆时,系统能在毫秒级时间内启动双重防护:一方面触发多级预警机制,另一方面自动生成故障处置方案,为运维团队争取到宝贵的“黄金处置窗口”。这种预测性安全模式推动行业从被动救火转向主动防控,实现全生命周期安全闭环管理。

材料科学领域同样取得革命性突破。在锂离子电池赛道,科研人员通过新型电极材料研发、电池结构优化及智能冷却系统集成,使电池能量密度与安全可靠性同步提升。更值得关注的是,钠离子电池凭借资源丰富、热稳定性强的优势,液流电池依靠本征安全、长寿命特性,正形成多技术路线并进的安全解决方案矩阵。这种材料创新浪潮不仅拓宽了储能技术选择空间,更为产业安全发展构筑起多层次防护网。

政策驱动,安全标准“升级战”全面打响

储能安全事故频发背后,安全标准缺失是重要诱因。面对这一挑战,全球主要经济体正以政策法规为利器,重塑储能产业安全秩序。

在中国,2024年7月发布的GB 442402024《电能存储系统用锂蓄电池安全要求》成为行业里程碑。该标准首次对电池热失控防护、系统阻燃性能等12项核心指标提出量化要求,构建起锂离子电池安全性能的技术红线。特别值得关注的是,标准设定了电池模组热失控后1小时内不起火、不爆炸的严苛条款,并要求系统级阻燃性能达到UL94 V-0等级。随着2025年8月正式实施日期的临近,这项强制性国家标准将倒逼企业加速技术升级,推动中国储能产业进入“安全强监管”时代。

德国则以立法形式展现安全决心。2025年2月火速通过的《储能安全法》草案,创新性引入“火灾自动隔离舱”概念,要求所有储能系统必须配备物理隔离装置。该法案同步建立储能设备安全认证体系,未通过认证的产品将禁止接入电网,从市场准入环节筑牢安全防线。

美国NFPA 855标准的修订则更具实操性。新规不仅明确储能系统与建筑物的最小安全距离,更对灭火装置配置提出硬性要求:功率超过50kW的储能设施必须安装自动喷水灭火系统,且灭火剂需具备抑制电池复燃的特殊性能。为强化执行力度,违规企业将面临最高50万美元的行政处罚,这一罚金标准较此前提升3倍,形成强效震慑。

全球储能安全政策的密集出台,标志着产业发展进入“安全优先”的新阶段。各国政府通过立法手段,在技术研发、生产制造、运维管理等全链条设立安全标准,既为技术创新划定红线,也为产业升级指明方向。

未来展望,储能安全革命任重道远

当全球储能产业在能源革命的浪潮中破浪前行,"安全"二字正从发展底线升维为产业跃迁的核心竞争力。华东能源监管局以《工作方案》为支点撬动的,不仅是技术标准的迭代升级,更是一场重塑行业生态的深刻变革——它让储能赛道告别"野蛮生长",转向"精耕细作"的可持续发展轨道。

这场变革中,我们看到了三方协同的治理智慧:企业以技术创新为矛,在材料科学、智能制造与系统防护领域筑起安全长城;政府以制度创新为盾,用动态监管、大数据预警和刚性退出机制划定发展红线;行业以生态共建为链,通过专利共享、认证互认和应急联动编织起风险共治网络。这种"技术-政策-市场"的三维耦合,恰似为储能产业植入安全基因,让每一块电池、每一套系统、每一条产业链都成为能源转型的"稳定器"。

站在万亿级市场爆发的前夜,储能产业的安全发展已不仅是技术命题,更是关乎能源革命成败的战略抉择。当安全基因渗透至产业肌理,当"政企研"合力转化为发展动能,中国储能必将以更稳健的姿态参与全球竞争,在能源变革的星辰大海中劈波斩浪。这不仅是产业的自我革新,更是中国为全球能源转型贡献的"安全方案"——唯有以安全为基,储能方能真正成为驱动未来的"能源心脏",在"双碳"征程中跳动出澎湃的绿色脉搏.