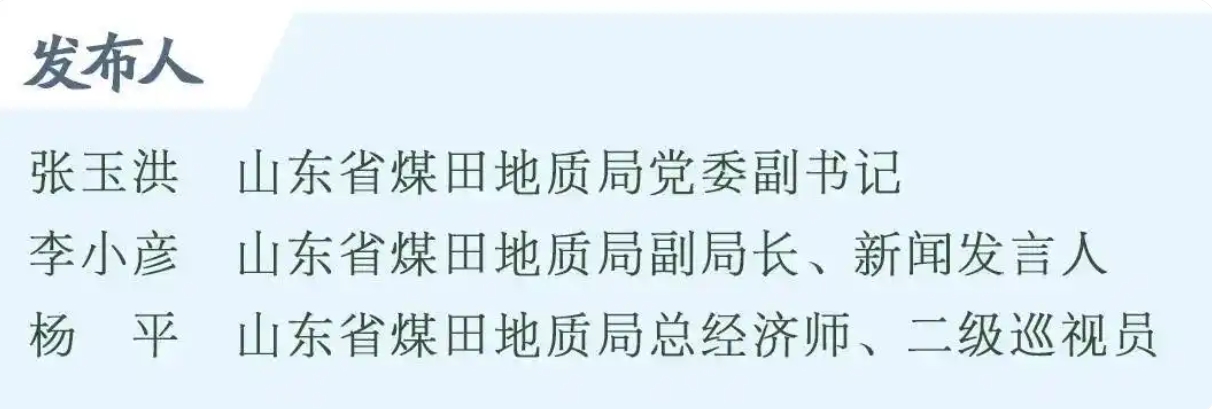

中国储能网讯:5月7日上午,山东省人民政府新闻办公室举行“抓改革创新 促高质量发展”主题系列新闻发布会,邀请山东省煤田地质局负责同志等介绍山东深化煤田地质工作改革创新,以高水平安全护航高质量发展情况,并回答记者提问。

中国日报记者:

请问,山东省煤田地质局在深地探测等地质勘探核心技术方面有哪些创新成果?这些技术是如何赋能绿色低碳高质量发展的?

杨平:山东省煤田地质局着力在打造深地探测技术品牌上求突破,围绕黄河北富铁矿、胶东金矿、盐穴储能等重点领域,解决关键探测技术难点与核心技术集成,取得了多项原创性关键技术突破。在重要矿集区、储能发展前景区、重大地质灾害区、煤矿安全生产区等关键地带试验、示范,形成了深部探测示范基地,为保障绿色低碳高质量发展作出了重要贡献。

一是创新成矿理论研究开辟富铁矿找矿新空间。围绕富铁矿战略性矿产资源,提出了“煤铁共盆”成矿理论,首次在煤系地层内发现了大规模厚层富铁矿,打破了矽卡岩型铁矿主要赋存于岩体与灰岩接触带的传统认识,取得了新区域、新层系、新空间的“三新”找矿成效,开辟了我国富铁矿找矿新方向。提出了概选矿带→精选矿田→优选矿区→定位矿体的“四级渐进”式找矿预测方法,首次将煤田地震探测技术运用于富铁矿深部找矿,精准识别矿致弱异常,成功破解了深部富铁矿体的定位探测难题,助力齐河-禹城地区成为新一轮找矿突破战略行动以来全国首个亿吨级富铁矿资源基地。

二是深地探测技术在新领域推广取得重要突破。在胶东金矿集区围绕三大主要控矿断裂,实施了我国首例金矿三维地震探测项目,揭示了区域构造格架及断裂带产状变化特征,查明控矿断裂倾角变化及拐弯位置,分析探索矿体赋存与地震属性之间的关系,预测了成矿有利部位,开创性破解了金矿深部找矿关键难点。在废弃盐腔储能项目中,创新推广三维地震技术,实现了薄互层盐腔空间形态准确预测,提出了正演模拟驱动的盐腔顶界面界定规律,形成了断裂、裂缝多尺度地震信息表征预测方法,构建了基于地震多属性融合分析的盐腔全空间识别模式,为压缩空气储能电站选址提供了重要依据。

三是钻探施工工艺创新取得显著成效。开展富铁矿深覆盖区钻探施工工艺技术研究,根据不同岩土层优化钻具组合,质量和效率大幅度提高,有效解决了复杂地质条件下打偏打斜的质量问题,钻进效率提高了一倍以上。创新井上井下联合防灾减灾技术,采用地面定向钻及高压注浆技术对顶底板薄层灰岩水害治理,钻孔进入目标层后,以“带、羽、网状”钻孔轨迹,探查所钻范围内目标层中地质构造,扩大钻孔控制范围,提高目的层注浆改造效果,将含水层改造为有效隔水层,实现水害区域超前防治目的。创新优化施工参数、优化复合定向钻进等技术,充分发挥设备效能,施工质量和钻探效率大幅提升。其中,在陕西油气井、山西煤层气等项目施工中,达到了24小时钻探进尺600余米的效率,钻效提高了4倍。

中新社记者:

刚才提到,省煤田地质局致力于服务“双碳”战略,着力推动盐穴储能这一新型储能技术改革创新。请问,目前在该领域开展了哪些有益的实践探索?

李小彦:盐穴是盐矿开采留下的地下矿洞,具有密封性强、规模大、安全性高等优势,可存储压缩空气、石油、天然气等,是国际上首选的储能地质体。盐穴储能作为新型储能技术,通过利用盐穴这一天然腔体储存能量,在用电低谷时将空气压缩至高压存入盐穴,高峰时释放空气发电,从而实现电能与压力能的高效转换,为绿色低碳高质量发展提供有力支撑。省煤田地质局主动拓展地质服务新领域,在全省率先开展盐穴储能探索和实践,技术水平和工程实践综合能力走在全国前列。

一是攻克关键技术瓶颈。坚持以科技创新引领产业创新,率先在全国构建起盐穴储能领域“地-井-腔”协同勘查技术体系,采用高精度三维地震精细探测、大口径复杂地层快速钻进、精准定向对靶等技术,破解省内多夹层盐腔建库改造难度大、盐穴形态刻画精度低、腔体稳定性评价复杂等多项“卡脖子”技术难题,开创了集“盐腔形态精准刻画、老井井筒锻铣封堵、大口径定向钻进、井筒气密封测试、注气排卤”等工艺于一体的施工先例,助力地下废弃盐穴变身“储能聚宝盆”。

二是推动储能项目建设。在省内,服务泰安“储能之都”建设,通过高精度三维地震、声呐测试等手段,开展盐穴体积、稳定性及密封性评价,优选8组可用盐腔,为中储国能、中能建、中电建等三个大型重点储能电站项目建设提供关键支撑。承担国内首家压缩空气储能商业电站——肥城10MW压缩空气储能电站地下工程建设,助力该储能电站入选国家能源领域首套重大技术装备。在省外,实施国家重点油气存储库项目——江苏张兴储气库项目地下工程,承担江苏首个2×300MW压缩空气储能电站地下工程建设任务,建成后将实现首台套全部国产化重大技术装备示范应用。

三是强化平台人才支撑。创新“院士工作站+特聘专家工作室+博士后创新实践基地+科研创新中心”四位一体招才引智模式,5位院士坐镇指导,14位领军专家参与,对盐穴储能进行重点技术研究,在盐腔探测、利用潜力评价、地下工程建设等方面取得显著成效。构建人才“引进+培育+聘用”三向结合发展路径,培养出全国优秀科技工作者、省政府特殊津贴专家、省先进工作者、省百年地质百位地学人物等一批优秀人才,获评省能源系统首届“创新工作室”和“第十届杰出工程师团队”。

大众日报· 大众新闻记者:

处理好资源勘查与环境保护的关系,是绿色低碳高质量发展的关键一环。请问,省煤田地质局采取了哪些新技术新方法,实现资源勘查与生态保护“双赢”的?

张玉洪:省煤田地质局坚持践行生态优先、绿色发展理念,制定实施《绿色勘查管理规定》,严格落实绿色勘查工作规范,将绿色勘查要求贯穿于项目立项、设计、实施、验收全过程、各环节,积极推动资源勘查与生态保护和谐共赢。

一是改进技术护土增绿。运用无人机勘查、遥感地质解译等技术,减少对地面扰动和破坏。采用震源车开展地震勘查工作,减少土地占用和地下污染。利用模块化、便携式勘查设备,减少设备运输和安装过程中的能源消耗和环境影响。实现国产交叉站同步远程控制,解决了山地复杂地形或无线通讯受限的同步触发问题,减少对环境扰动。利用大数据、云计算、物联网等信息技术,提升勘查作业智能化水平,减少人工作业对环境的影响。通过加强生态修复技术研究和应用,采用植被恢复技术、土壤改良技术等,进一步提升生态修复质效。

二是提升工艺节能增效。在富铁矿勘查中,采用广域电磁探测等技术,实施“空-地-井”立体协同勘查,形成了含煤地层厚覆盖区“重磁联合反演+电法层界约束+钻探深部验证”找矿方法体系,提高了见矿率,节约了勘查成本。采用松散覆盖层大口径水钻钻进和基岩层绳索取心钻进组合工艺,提高了钻效,减少了污染。应用可循环储存设备,防止土壤和浅表水污染,泥浆循环系统获国家发明专利。加快钻机节能升级改造,耗能降低50%以上。采用绿色环保泥浆开展海砂资源调查,施工按照“一航多项”原则,最大限度减小对海洋生物的影响。

三是规范标准减碳降污。规范重力、磁法、钻探等技术手段运用,对施工区域进行环境影响评估与污染因素识别,建立水、土、气等全方位保障体系,减少环境影响。编制地勘项目土地复垦方案,指导完工后土地恢复治理工作。采取土壤分层分级剥离、回填、复垦技术措施,保障土地功能不受损害。对施工区水、土质量进行施工前后监测,确保环境不受污染。

(大众新闻记者 姜倩 摄影 李亚平 崔晗 策划 陈巨慧)