中国储能网讯:自“双碳”目标提出以来,我国积极稳妥推进碳达峰碳中和。近零碳港口是我国碳达峰碳中和背景下的零碳场景应用之一。近几年,我国港口企业积极贯彻国家生态文明、碳达峰碳中和等战略,推进近零碳港口建设。但是,目前近零碳港口发展仍面临港口企业思想认识有待加强、港口光伏存在建设空间受限等问题。本文总结国内外近零碳港口建设情况,剖析存在的主要问题,提出建设路径和建议,以期为我国近零碳港口建设提供参考,助力我国港口绿色低碳发展。

一、引言

在国家碳达峰碳中和背景下,各行业加快推进绿色低碳发展,推动零碳场景建设。国家发展改革委发文要求打造绿色低碳工业园区,引导提标改造,打造“零碳工厂”,一些地方政府积极推进近零碳建筑、近零碳工厂、近零碳园区、近零碳排放区域等零碳场景创建。

2021年交通运输部发布的《绿色交通“十四五”发展规划》中提出:“建设近零碳枢纽场站建设行动……创建近零碳码头、近零碳货运场站。”2023年11月,《交通运输办公厅关于开展2023年度公路水路典型运输和设施零碳试点项目申报工作的通知》(交办规划函〔2023〕 1675号)发布,鼓励相关企业申报零碳运输线路、零碳物流园区、零碳服务区、近零碳码头等零碳试点。目前我国已建成世界级港口群,港口规模稳居世界第一。航运竞争力、科技创新水平、国际影响力等方面均已位居世界前列。中国港口正朝着“世界一流港口”的目标加速前进,在近零碳港口方面具备领跑实力,有望成为智慧零碳港口的全球标杆。

二、建设现状

(一)我国零碳场景建设现状

2016年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》首次提出“实施近零碳排放区示范工程”。2022年7月,工业和信息化部、国家发展改革委和生态环境部联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》(工信部联节〔2022〕88号),要求打造绿色低碳工业园区,引导提标改造,打造“零碳工厂”,推进近零碳排放示范工程建设。各地方政府积极发布近零碳场景试点示范,如上海市发布《上海市低碳示范创建工作方案》,提出了低碳发展实践区(近零碳排放实践区)和低碳社区(近零碳排放示范社区)的碳排放核算方法建议;深圳市发布《深圳市近零碳排放区试点建设实施方案》,推进近零碳排放区域、近零碳排放园区、近零碳排放社区、近零碳排放校园、近零碳排放建筑、近零碳排放企业试点;山东省生态环境厅印发了《山东省近零碳城市、近零碳园区、近零碳社区示范创建实施方案》。

随着碳达峰碳中和政策的推进,零碳场景标准逐步完善。住建部发布了《近零能耗建筑技术标准》(GB/T 51350—2019),组织制定的国家标准《零碳建筑技术标准》于2023年7月公开征求意见;天津市环境科学学会发布了团体标准《零碳建筑认定和评价指南》(T/CASE 00—2021);上海市节能环保服务业协会发布了团体标准《零碳园区创建与评价技术规范》(T/SEESA010—2022);中国节能协会发布了团体标准《零碳工厂评价规范》(T/CECA-G 0171—2022);广东省低碳产业技术协会发布了团体标准《零碳社区建设与评价指南》(T/GDDTJS 06—2022);内蒙古发布首个零碳园区建设地方标准《零碳产业园区建设规范》(DB15/T 2948—2023)。

国家标准《零碳建筑技术标准》(征求意见稿)适用于新建与既有改造的低碳、近零碳、零碳建筑与区域的设计、建造、运行和判定。其中低碳、近零碳建筑是以居住建筑碳排放强度、建筑降碳率、公共建筑碳排放强度不高于一定限值来确定,零碳建筑的碳排放强度应满足近零碳建筑的限值规定,经碳抵销后的年碳排放总量不应大于零,且抵销数量应符合一定的比例。在碳抵销部分,要求设计判定应购买不少于10年的绿色电力或等量的碳信用产品。

由上可知,零碳场景包括的内容不仅仅是碳排放本身强度指标、下降率指标的考核,还需要同步考虑其他绿色指标。如深圳市近零碳区域试点,近零碳不仅仅是全部电气化,也不是仅考虑绿色能源,还要考虑碳排放下降率、建筑等级、管理体系监测等。如内蒙古的零碳工业园区在零碳基础设施系统中要考虑大气污染物、水污染物、固废等环保设施先进性和排放的达标性。整体而言,在近零碳排放示范区的建设过程中仍存在概念模糊、建设路径和评价标准不完善、工作方案和配套政策缺失等问题。

(二)近零碳港口建设概况

港口是贸易和联通世界的重要窗口,港口企业也积极贯彻国家生态文明、碳达峰碳中和等战略,推进近零碳港口建设。

近零碳港口是我国碳达峰碳中和背景下的零碳场景应用之一。根据《交通运输部办公厅关于开展2023年度公路水路典型运输和设施零碳试点项目申报工作的通知》(交办规划函〔 2023〕1675号),港口企业积极申报交通零碳工程。2024年6月,交通运输部对零碳道路运输线路、零碳货运枢纽(物流园区)、零碳高速公路服务区、近零碳码头4类交通运输零碳场景试点项目进行公示,其中近零碳码头主要有天津港第二集装箱码头有限公司零碳码头试点项目、江阴港口集团近零碳码头建设试点项目、 “绿色低碳全方位、多能高效全链条”黄骅港煤炭港区三期码头零碳试点项目、潍坊港风光氢多能融合零碳智慧干散货码头试点项目、连云港新东方国际货柜码头有限公司近零碳码头试点项目等。

天津港北疆港区C段零碳智慧码头是全自动化集装箱码头,在实现码头设备基本电动化的基础上,建设了分散式风机(一期2台容量共9.0MW)和太阳能光伏,基本实现码头的100%绿色电力供应。截至目前,天津港新能源风机发电系统13套总装机容量达到68MW,年发“绿电”能力1.5亿kWh。

潍坊港通过建设4台风机(总容量共26.8MW)、太阳能光伏、风电制氢、港口流动机械电动化、码头智能化等路径,基本实现港区净碳排放等于零,最终实现零碳港区创建。

江苏江阴港建设7台风机(总容量共16.8MW),风机发电量约占港口总用电量的54%,码头使用绿色电力的比例不断提高。

除了以上试点项目,扬州泰富港建设2台10MW风机,2MW光伏为码头和园区提供绿色能源;青岛港自动化集装箱码头通过建设光伏、风力发电、氢能源轨道吊应用,聚焦“太阳能+风能+氢能”,打造近零碳码头;烟台港汽车码头通过光伏+储能、电动商品车AGV、智能立体仓库等打造零碳智慧汽车码头;上海港、宁波舟山港、厦门港等港口企业通过应用光伏发电、新能源清洁能源应用、减污降碳协同、优化运输结构等途径促进码头低碳发展。

国外推进零碳港口建设的港口主要有德国汉堡港,2019年汉堡港CTA码头成为获得认证的、气候中和的集装箱码头。汉堡港所在的HHLA集团承诺2040年实现整个集团的碳中和,CTA码头在这个过程中将发挥重要作用。

根据以上案例,零碳港口的建设路径是港口绿色电力能源供应、氢能和甲醇能源供应、热泵系统、港口流动机械的清洁化,同时要考虑港口减污降碳协同(如船舶靠港使用岸电等)、节能降碳技术应用、智能化技术应用、管理机制健全、绿电和CCER等碳信用抵销、优化运输结构等措施,进一步促进港口绿色低碳高质量发展。

(三)面临的主要问题

目前,由于受光伏建设空间限制、风机审批限制、氢能等能源成本高,大部分码头无法通过风机和光伏建设、氢能和甲醇绿色能源供应实现净零碳排放,主要是通过港口机械电动化和清洁化等路径实现近零碳港口的建设。目前,近零碳港口面临的主要问题如下:

1.港口企业思想认识有待加强

虽然很多企业积极响应国家绿色、双碳政策,推进近零碳港口建设,但是仍有一部分港口企业对双碳的认识不到位,只是看到眼前的经济投入,并没有全局意识、长远意识、底线意识,绿色低碳发展意识仍有待进一步加强。

2.港口光伏存在建设空间受限问题

由于码头的空间有限,基本都是在仓库屋顶、设备电气房顶等“见缝插针”式建设光伏,建设空间少,码头可建设的光伏容量有限。

3.风机建设面临审批难

目前越来越多的港口企业在积极谋划港区内应用风机提供绿色电力,但仍普遍存在用地审批困难、绿色电力并网受阻现象,甚至一些地方政府完全暂停陆上风机发电的审批。因此,虽然国家层面大力支持发展风机发电,但是地方政府的审批制度仍有待进一步完善,政府服务企业绿色发展的意识仍有待进一步加强。

4.港口流动机械和拖轮电动化等绿色投资成本高

虽然锂电池的成本逐渐降低,但是电动港口流动机械和拖轮购置成本仍然较高,其他光伏、风机、氢能等绿色技术的投资成本也较高,企业建设零碳港口面临资金压力问题。

三、建设路径

(一)总体思路

按照碳排放的核算范围,交通运输部水运科学研究院节能低碳团队在全国首创提出零碳港口1.0、零碳港口2.0、零碳港口3.0三阶段创建理念,为零碳港口创建提出了路线图。

零碳港口1.0(近零碳港口)是指在港口生产经营活动中,通过采取优化能源消费结构、能效提升技术应用、生产工艺优化、提升低碳管控能力等措施,使港口二氧化碳直接排放等于零的港口。

零碳港口2.0(狭义零碳港口)是在无化石能源消耗的零碳港口1.0(近零碳港口)基础上,消耗的能源是风机和光伏等产生的绿电,或是氢能、甲醇提供绿色能源,或部分排放量通过碳信用抵销来实现净零排放。

零碳港口3.0(广义零碳港口),是在零碳港口2.0的基础上,通过采取运输结构调整、物流链上下游相关方协同开展集疏运车辆和靠港船舶减污降碳等措施,提升整条物流链绿色低碳水平,达到全港域范围内二氧化碳直接排放和间接排放的净排放量等于零或是通过购买经核证的减排量等途径抵销后碳排放量为零的港口。

(二)主要举措

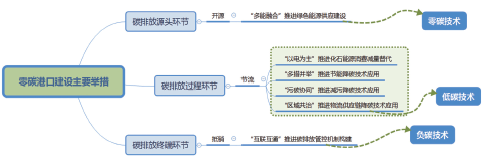

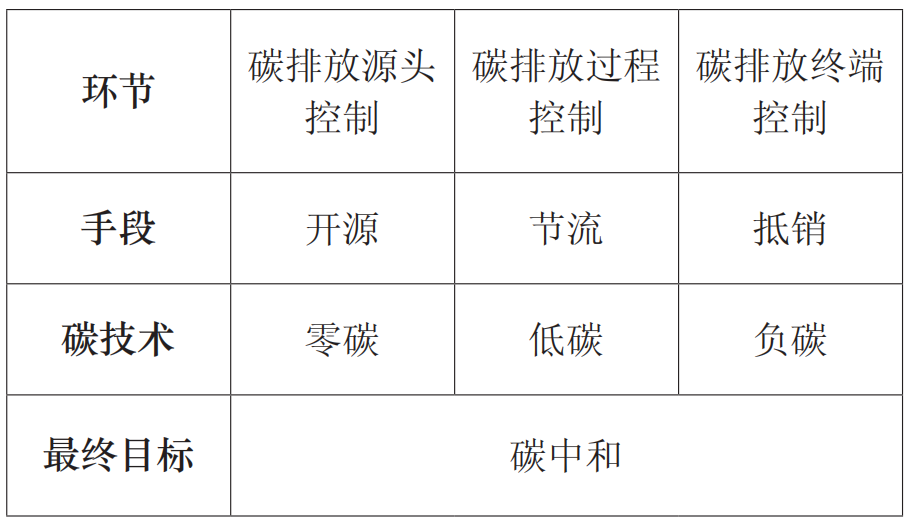

零碳港口建设主要举措按照碳排放源头控制、碳排放过程控制和碳排放终端控制可分为三个方向:开源、节流和抵销。开源就是在碳排放源头环节,能源供应阶段扩大风电、光伏发电、绿电等比例,扩大非化石能源来源,扩大零碳技术应用范围;节流是在碳排放过程环节,采取节能增效措施,促进低碳技术应用,在能源消费阶段节约能源的支出;抵销是在碳排放终端环节,通过负碳技术应用,将剩余的碳排放进行抵销,最终实现中和。

图1 零碳港口建设主要举措

1.零碳港口“开源”路径

多能融合:推进绿色能源供应建设。我国大力支持风电和光伏建设,其发展也较快,风电和光伏开发成本十年来分别下降了60%和80%,风电和光伏平均度电成本分别降至0.26元和0.31元,不仅具有较好的环境和社会效益,还具有较大的价格优势。港口企业建设风电和光伏的意愿和积极性较大。港口在实现设备电动化的基础上,积极发展光伏、风电,探索潮汐能发电,谋划源网荷储一体化多能互补系统,积极开拓氢能、甲醇等绿色能源的应用,为港口设备提供绿色能源。加大空气源热泵、地源热泵、海水源热泵等技术在港口辅助生产的应用。探索储能技术在港口的应用,利用峰谷电价差获取经济效益。

2.零碳港口“节流”路径

(1)以电为主:推进化石能源消费减量替代2020年,非化石能源在我国一次能源消费中的占比约为15.4%,如果到2030年将达到25%,港口消耗的柴油等化石能源是港口的主要排放源,主要设备有集装箱正面吊、空箱堆高机、集装箱卡车、装载机、自卸车、推耙机等。港口按照国家和行业推进新能源清洁能源应用的进度积极推进化石能源消费减量替代,从RTG“油改电”到电动集卡等设备大规模应用,港口电能替代工作显著。《绿色交通 “十四五”发展规划》提出,到2025年,国际枢纽港新能源清洁能源集卡数量占比达到60%。到2030年,具备条件的沿海港口将实现新能源清洁能源全部替代,全面推进港口流动设备使用电力等新能源清洁能源。

(2)多措并举:推进节能降碳技术应用

节约资源是我国的基本国策。降本增效是企业可持续发展的必由之路。港口企业应积极践行“节能和提高能效是第一能源”“能效是一场看不见的能源革命”理念,积极推进码头整体效率提升,以及设备能量回馈、变频技术,以及节能灯具、节能水具、节能热泵、节能变压器、节能电机等节能通用产品应用,推进污水处理等环保设施和建筑节能增效,推进新型能效提升技术应用;探索设备能效等级评价,全面提升设备能效;探索推进能效码和碳效码的应用;以智能化数字化技术促进装卸效率的提升;推进设备轻量化,进一步降低设备能耗。

(3)污碳协同:推进减污降碳技术应用

污染物治理是国家环境保护的重要内容。在推进节能低碳发展的同时,港口坚持“底线思维、高点对标”抓好环境保护工作,要确保环保达标,并积极促进减污减碳协同推进。主要是在大气污染物、水污染物、固废、噪声、光辐射等方面达到国家标准要求,有条件的港口高点对标,再做出特色。对具有降碳潜力港口设备电动化、氢能、LNG等技术进行深度挖掘,发挥减污减碳协同效应(见《水运科技》2023年第10期“基于双碳背景下的减污减碳协同路径研究”一文)。

(4)区域共治:推进物流供应链降碳技术应用

国家大力支持物流链的绿色化,推进绿色运输发展。通过提供充电桩、换电站、加氢站、加气站等能源基础设施,积极促进集疏运车辆的绿色化运输,降低在港口区域的碳排放。深入研究提高港口集疏运车辆的排放等级要求,加大港口区域污染防治力度。积极推进船舶靠港使用岸电,提升岸电使用量。促进减污降碳协同增效,推进港口区域的全面绿色低碳转型发展。

3.零碳港口“抵销”路径

扩绿增汇:推进碳效碳资产管理。据预测,在国家2060年实现碳中和目标的愿景中,最终大概有20亿吨碳排放要通过人工碳汇和生态碳汇等方式实现碳中和。碳抵销是碳中和的重要途径。港口应进一步拓展综合能源、碳排放和环境综合管控平台应用场景,实现能源、碳排放管理与污染防治深度协同,大幅提高能效和碳效,促进能源、碳排放、大气污染物排放的智慧化协同管理、协同治理、协同增效。在港口及周边推进植树造林,建设绿色廊道,增强林木固碳能力;通过平面、立体、空间综合绿化,提高生态碳汇和景观美化能力,探索碳捕集、利用和封存等人工碳汇技术。提前谋划碳排放交易,管理好碳资产,合理规划碳信用抵销方式,降低港口碳中和成本。

四、工作建议

(一)交通运输主管部门进一步抓好近零碳港口试点,以点带面,鼓励有条件的港口开展近零碳码头建设。以近零碳码头建设促进电动拖轮等清洁能源设备的应用。港口企业应提高绿色低碳发展意识,结合码头自身条件,积极稳妥推进近零碳港口建设。组织制定好零碳港口建设技术标准,以及碳中和评价认定标准,为港口企业建设近零碳港口和开展碳中和认证提供行业指导和技术支撑。

(二)建议地方政府发展改革部门、能源管理部门,深化新能源清洁能源领域“放管服”改革,建立新能源清洁能源项目审批绿色通道,加大风机审批政策扶持力度,放宽政策审批程序。

(三)协调相关部门加快构建光伏、风机等CCER方法学进程,建设单位可以通过CCER获得碳信用,可以获得收益,进一步激励企业绿色投资的积极性。

(四)地方政府加大对港口流动机械电动化、光伏和风机、氢能和甲醇绿色能源等项目的支持和补贴力度,支持零碳港口建设,同时企业积极争取第三方融资模式降低投资压力。

(五)港口企业应提高贯彻落实国家绿色低碳、碳达峰碳中和政策的意识,积极开展绿色低碳发展顶层设计,逐级落实行业发展目标,加强绿色低碳考核和监管。提前谋划应对碳排放交易,管理好企业碳资产,在抓好港口环境保护的同时,做好减污减碳协同。坚持“新质生产力就是绿色生产力”的理念,加大科技创新,不断挖掘港口节能降碳潜力,以创新理念、创新技术、创新工艺、创新设备促进近零碳港口建设。