中国储能网讯:

01

研究背景

截至2024年底,我国新能源装机已突破14亿kW大关,风光波动性与系统灵活性不足的矛盾日益突出,电力系统面临“保供电”与“促消纳”的双重挑战。储能(本文主要指新型储能)作为“能量调节器”成为破局关键,但在电力电量平衡中的作用机理及配置策略仍缺乏系统性分析,行业亟需回答相关的核心问题。为此,本文依托中国电科院自主研发的新能源电力系统规划配置软件,深入探索储能在“碳达峰、碳中和”场景下的优化潜力,为新型电力系统中新型储能的规划建设提供科学依据。

02

主要内容及创新点

1)技术突破:基于8760h全局优化与深度强化学习的规划技术。

中国电科院新能源研究所依托新能源电力系统生产模拟平台(REPS),自主研发了新能源电力系统规划与配置软件,融合数学优化与深度学习算法,实现了8760h全局快速优化规划计算,具备风、光、常规电源(火电)、储能、可调节负荷以及输电线路容量协同优化配置等功能。在性能方面,可将省级电网规划计算时间压缩至1h内,误差控制在1%以内,为“双碳”目标下的电力系统规划提供了科学有效的计算工具。

依托该软件,团队围绕储能促进新能源消纳、储能优化火电装机及运行、储能优化交/直流联络线等场景开展计算分析,揭示了储能在电力电量平衡中的作用机理,并分析了储能配置时长规律与运行特性等。

新能源电力系统规划与配置软件见图1。

图1 新能源电力系统规划与配置软件

2)储能如何促进新能源消纳?

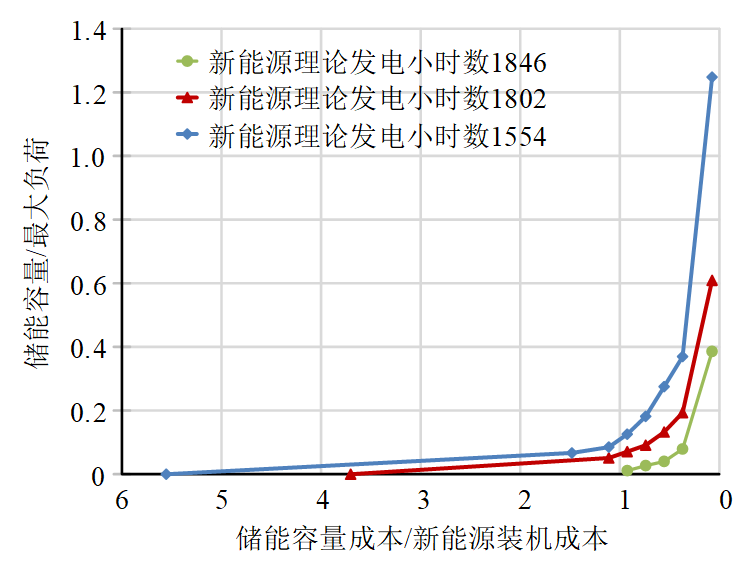

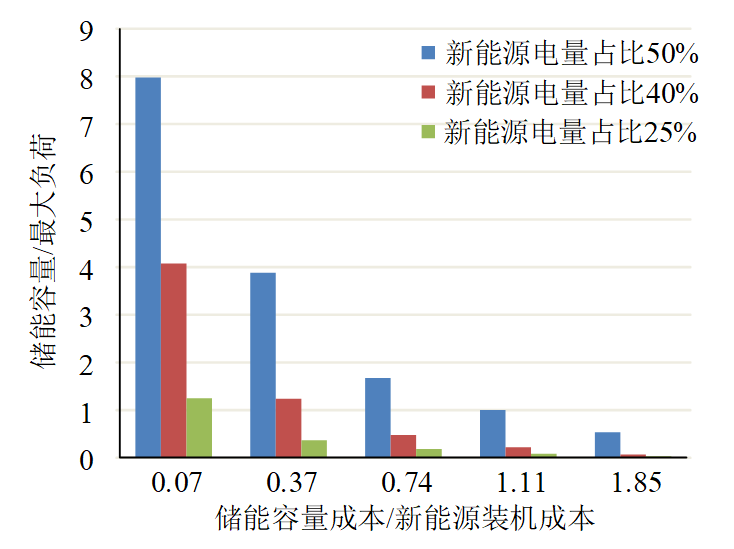

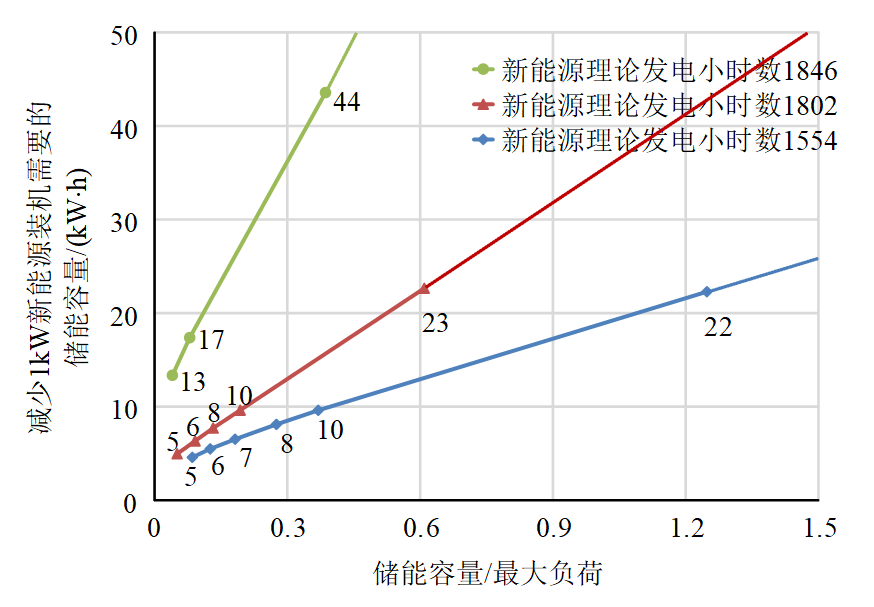

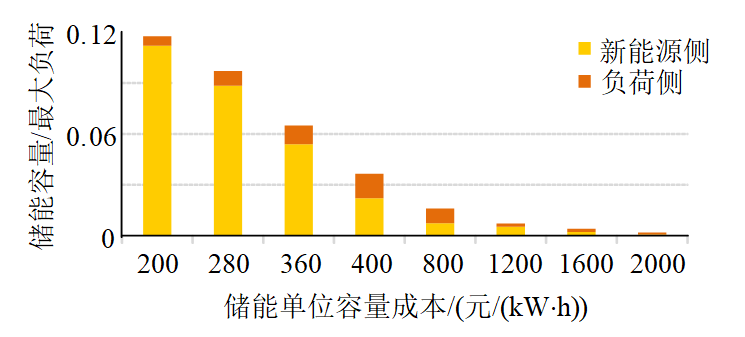

随着新能源装机占比的持续增加,新能源利用率持续下降,合理优化配置储能是提升新能源利用率的重要手段。研究发现:储能配置规模取决于储能与新能源成本的比值、新能源理论发电小时数、新能源发电量占比。储能与新能源成本比值越小、新能源理论发电小时数越小、新能源发电量占比越低,储能配置规模越大(图2和图3)。但随着储能配置规模的增加,减少1kW新能源装机所需的储能容量逐渐增大,即增配储能的作用呈边际递减效应(图4)。

图2 不同成本比值下储能配置容量

图3 不同新能源电量占比下储能配置容量

图4 储能作用边际递减效应

3)储能如何优化火电装机与运行?

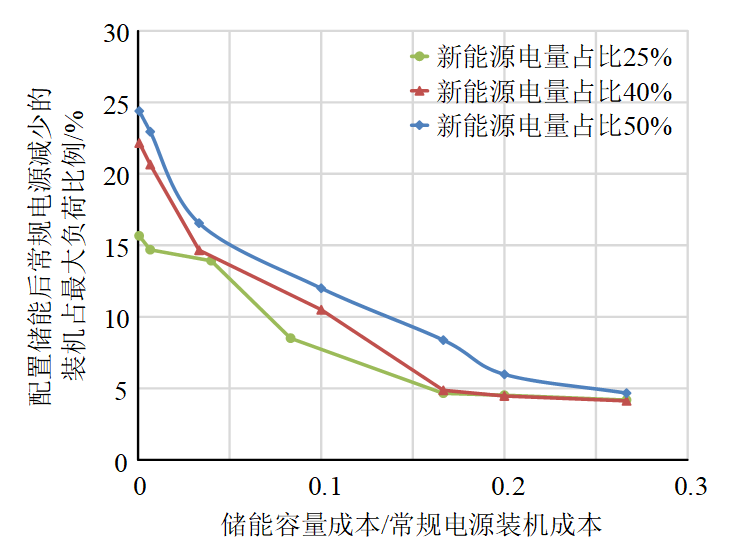

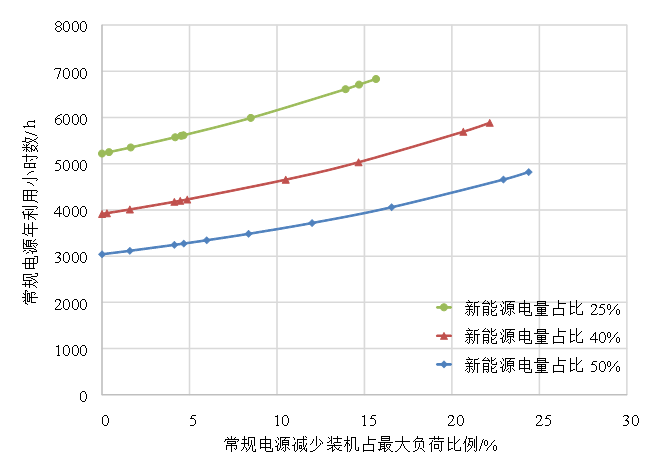

储能成本与常规电源成本比值越小、新能源发电量占比越高,储能配置规模越大,即可减少或替代的常规电源装机规模越大(图5)。减少1kw常规电源需要的储能容量在3~7kW左右,随着常规电源装机的减少,储能的优化作用越来越弱(图6)。火电年利用小时数随着储能规模的增加而增加,当火电减少的装机规模占最大负荷比例超过15%时,年利用小时数可提升1000h以上(图7)。

图5 不同成本比值下常规电源装机减少的规模

图6 减少1kW常规电源装机需要的储能容量

图7 常规电源在不同装机减少规模下的年利用小时数

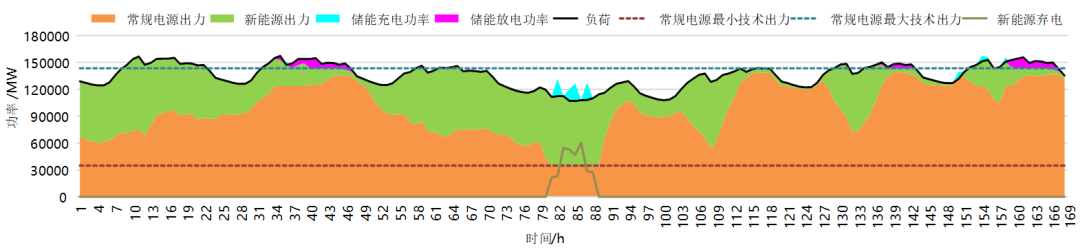

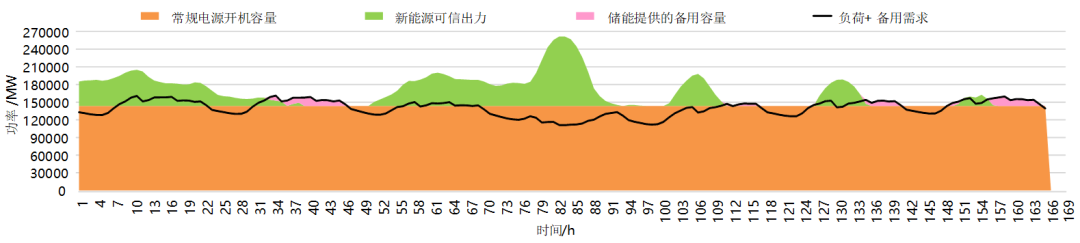

储能优化常规电源装机主要体现在两方面:一是负荷高峰时段放电增加顶峰能力(图8);二是充电后提供系统旋转备用(图9)。通过双重作用减少火电开机需求。

图8 典型周系统功率平衡结果

图9 典型周系统备用供需结果

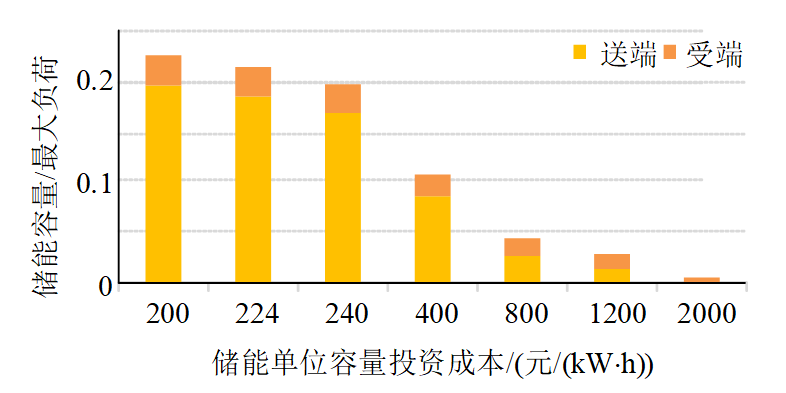

4)储能如何降低输电线路容量需求?

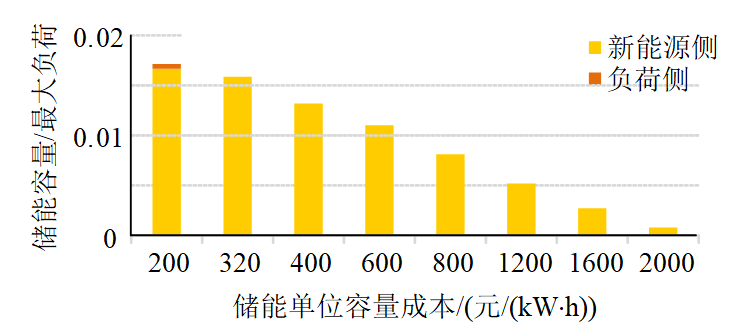

①储能对网内输电线路的优化作用。新能源发电量占比较低时,储能集中配置在新能源侧平抑新能源出力波动;新能源发电量占比较高时,储能优先配置在负荷侧进行削峰填谷,且随着储能单位造价降低,新能源侧的储能配置规模随之增加;常规电源侧无需配置储能。(图10)

(a)新能源发电量占比25%

(b)新能源发电量占比50%

图10 储能对网内输电线路优化作用的容量配置结果

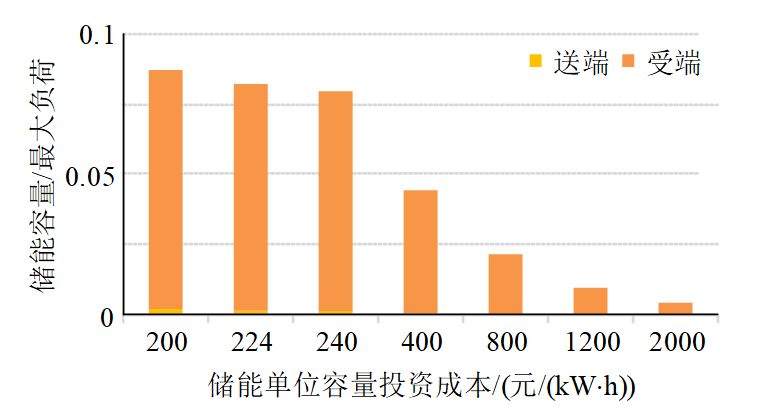

②储能对基地外送直流线路的优化作用。新能源发电量占比较低时,储能主要配置在受端,降低负荷峰谷差;新能源发电量占比较高时,储能主要配置在送端,平抑新能源波动的同时促进新能源消纳(图11)。

(a)新能源电量占比25%

(b)新能源电量占比50%

图11 储能对基地外送直流优化作用的容量配置结果

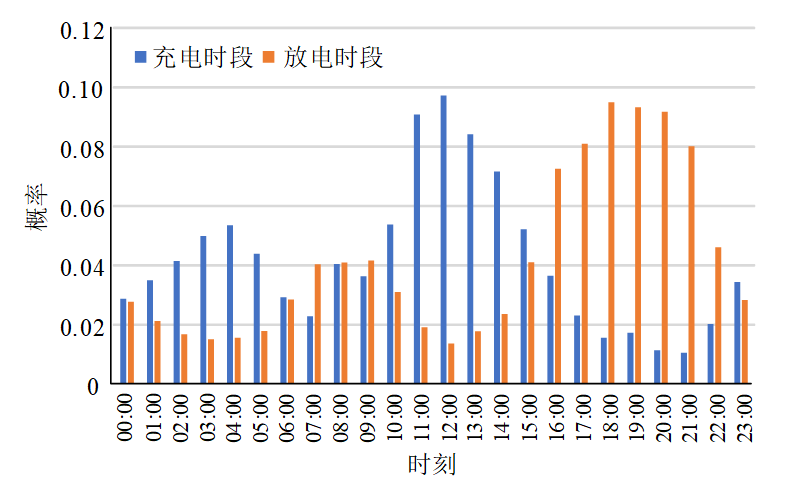

5)新型电力系统下储能的运行特性。

①储能充电集中在负荷低谷叠加新能源大发时段,放电集中在负荷晚高峰和光伏出力爬升/爬降时段(图12)。

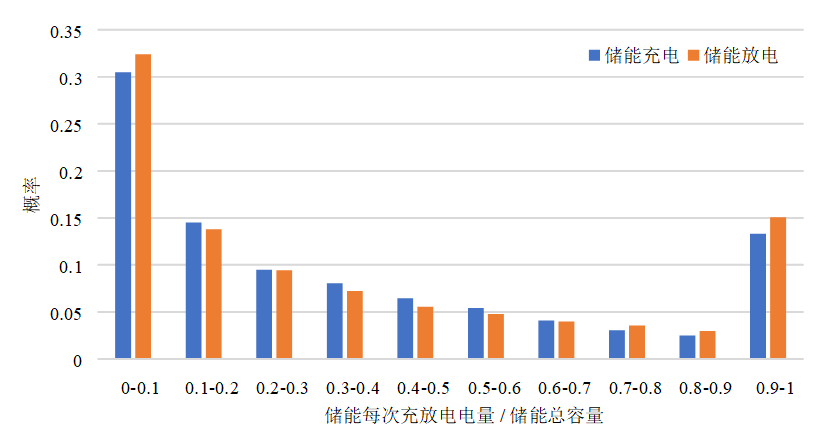

②储能深度充放电(接近满容量状态)占比不足两成,而半容量以下的浅层充放电操作占据主导地位(图13)。

图12 储能充放电时段概率分布图

图13 储能充放电SOC概率分布图

03

研究结果及结论

1)储能在新型电力系统中的作用:减少常规电源装机>减少新能源装机(消纳弃风弃光)>减少输电线路,因此储能主要用于优化新型电力系统的电源结构。

2)单位容量成本和新能源发电量占比是影响储能配置规模的重要因素,储能自身有明显的内卷效应:储能配置容量越大,效益越差。

3)风/光常规出力场景下,储能配置时长普遍为4~9h,9h以内储能可满足大部分场景需求,储能年平均循环次小于200。

04

后续研究方向或讨论话题

本文研究结论适用于风/光典型代表年出力场景,后续将针对新能源长时间间歇等小概率极端场景,开展储能等多种灵活调节资源配置的研究。