中国储能网讯:被视为液态锂电池的“接棒人”,同时也被视为A股锂电池产业链“救世主”的固态电池概念,目前好像有了不小的分歧。

在上周末的2025年中国深圳电池展上,固态电池产业化、技术难点等成为业内关注焦点。对比液态电池,固态电池的安全性、能量密度、使用寿命等均有提升,A股关于固态电池的概念炒作也时有发生。在本次电池展上,国轩高科(002074.SZ)还在科技大会上发布了G垣准固态电池。据国轩高科首席科学家介绍,该固态电池作为一款197Ah的方形电池,其电芯能量密度可达300Wh/kg以上,系统能量密度可达235Wh/kg以上,较同体积液态电池系统能量提升超36%。

然而就在今年早些时候,宁德时代(300750.SZ)的创始人、董事长曾毓群却直言:“所谓的2025年要大规模应用固态电池,这话不负责任。固态电池从实验室样品到量产至少需要8-10年时间。目前所谓的‘固态电池’多数是半固态或准固态,仍然含有一定比例的液态电解质,与真正的全固态电池有本质区别。”

虽然当前的固态电池量产情况依旧是个谜,但各家锂电池产业链的厂商都在加码固态电池产业链,以抢占先发优势。就在今年5月15日作为全球动力和储能电池龙头的宁德时代向投资者透露了一项备受瞩目的消息:公司在全固态电池技术领域的持续投入,让其在行业中处于领先地位,有望在2027年实现小批量生产。5月20日宁德时代在港股挂牌交易,上市发行1.35亿股,每股263港元,合计募资353亿港元,为今年全球最大的上市募资,其募资所得的90%,将投向匈牙利项目第一期及第二期建设。

龙头的动向某种意义上可以代表行业发展趋势,对于国产动力电池这块,固态电池的技术迭代确实在进行,但全球产能布局依旧是短期的核心战略。

01

为什么是固态电池?

固态电池首先解决的核心痛点就是传统液态动力电池的安全性问题。

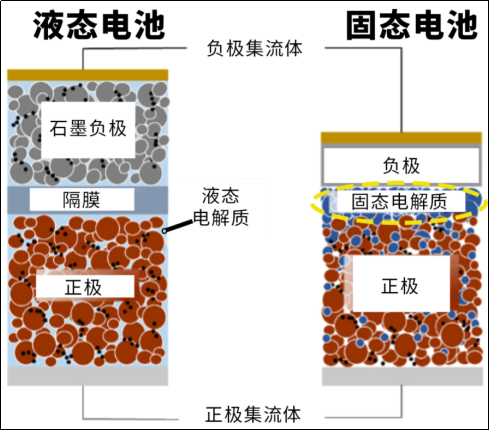

目前的锂电池内部主要是由正极(三元锂或磷酸铁锂)、液态电解质、石墨负极以及隔膜,但这些材料中有些并不耐高温,比如电解质层和隔膜大约在80-130℃时开始各自分解融化,电池内部达到这一温度,就会出现短路、自燃的风险;同时,这些液态电解质具有高度挥发性和易燃性,在高温环境下,液态电解质与负极发生反应,释放出可燃气体,隔膜融化后,引发正负极之间的短路,还会出现电解质燃烧的后果,因此液态电池存在较大的安全隐患。

相比之下,固态电池最直观的特点就是整体改进了内部结构,重点是将电解质从液态变为固态,其材料物化性质发生了变化,比如固态电解质溶沸点更高,大多数固态电解质的初始放热温度都在200℃以上,且无液态有机电解液和隔膜,从根源断绝燃烧热源,以提高电池的安全性和稳定性。除了安全性更强,固态电池的能量密度更高,固态电解质相对更稳定,拓宽了可用电极材料的范围;且循环寿命更久,毕竟固态电解质不易挥发且不会泄漏。

除了性能提升外,资本市场关注的重点依旧在市场空间对上市公司业绩预期的积极影响。对于市场空间,体量巨大的逻辑相对比较好理解:如果固态电池可以量产,重塑新能源汽车的动力系统是最核心的存量市场,目前的新能源汽车都将从液态动力电池迭代至固态电池;更关键的是新能源汽车的基础上,今年最热的低空经济、人形机器人等各大新兴领域的动力应用,以及新基建的储能系统,都将是固态电池巨大的增量市场。

不过当前固态电池的难点也很大,由于固态电池要用不可燃的固态电解质替代传统液态电池的可燃性液态电解液,因此这个固态电解质的选取就成为困难行业的核心问题。而这个固态电解质要满足优良的离子导电率、微乎其微的电子导电率、低界面阻抗且低成本大规模量产等特点。当前固态电解质根据材料不同大致可以分为三个技术路径:氧化物电解质、硫化物电解质、聚合物电解质等。

02

技术路线未定,璞泰来已经开始建设产能了!?

虽然固态电解质的技术路线未定,但有些原材料的需求是高确定性的。

遥想2019年至2021年年底那波疯狂的“锂电池”行情,记忆犹新的就是碳酸锂的价格一度走高至接近60万/吨的天价,彼时仅国产新能源汽车爆发后的市场预期,就带动了整个锂电池产业链各种原材料价格的走高,比如当时有“新液体黄金”的六氟磷酸锂在供给刚性的背景下,迎来价格上涨周期,半年时间从8万元/吨快速上涨至40万元以上,涨幅超过400%,最高曾突破60万/吨。原材料上市公司受到“戴维斯双击”的利好影响,叠加机构抱团,当年造就了一大批千亿级别的上市公司。

也难怪市场对固态电池关注度如此之高。逻辑路径堪比“锂电池plus”。

根据高工产业研究院锂电研究所的研究表明,除了以固态电解质膜为代表的关键材料革新外,以硅碳负极为核心的负极材料迭代,以及生产工艺与设备的协同突破,构成了推动产业化进程的三大核心趋势。

A股市场锂电池板块的原材料上市公司不少,但以锂电池负极材料和相关设备为核心的璞泰来(603659.SH)算一个。公司以锂离子电池负极材料为核心,拓展至隔膜、涂覆加工、自动化设备等业务,目前已经形成“材料+工艺+设备”的一体化平台,是全球少数具备锂电全产业链服务能力的综合解决方案商。

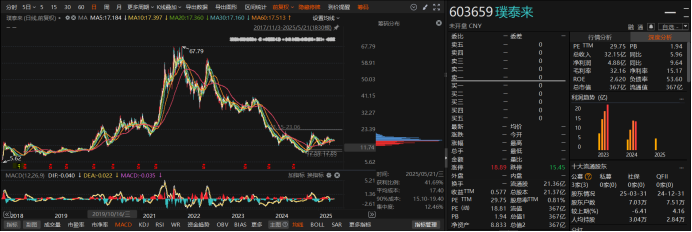

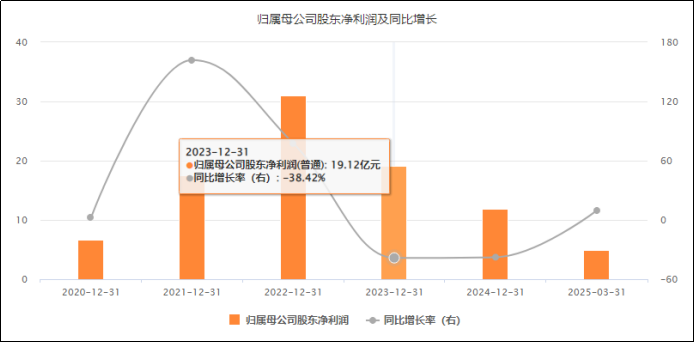

2021年巅峰时期的璞泰来市值一度超过1400亿,从资本市场表现和公司业绩来看,当年股价2年涨超6倍的核心驱动因素主要是机构对行业和公司2022年业绩高点的预期,不过短期的暴涨提前透支了业绩。

由于锂电池产业链的整体进入壁垒不高,行业的高景气度和高利润率诱惑着很多“新玩家”疯狂涌入,而“老玩家”为了保持自己的竞争地位,一边大肆扩产,一边忙着收并购。这导致锂电产业链上游原材料的产能短期急速扩张,负极材料从供给短缺“瞬间”转为严重供过于求。

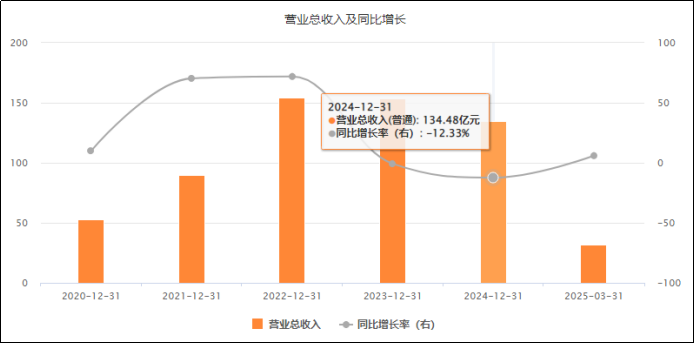

根据行业数据显示,2024年全球负极材料规划产能超600万吨,但实际需求仅160万吨,行业开工率不足65%。供需快速反转导致人造石墨负极材料价格从2023年的3.5万元/吨暴跌至2024年的1.7万元/吨,一年价格腰斩,进而严重拖累了公司的盈利能力,同时也将行业拖入下行周期。

公司的隔膜基膜因设备也同样遭到冲击,随着国产化加速,新进入者涌入市场,价格持续下挫。2024年公司的基膜项目“年产24900万平方米锂离子电池隔膜项目”,全年仅实现效益3328.36万元,远低于预期的5929.4万元。

当年有多辉煌,现在就有多惨烈。

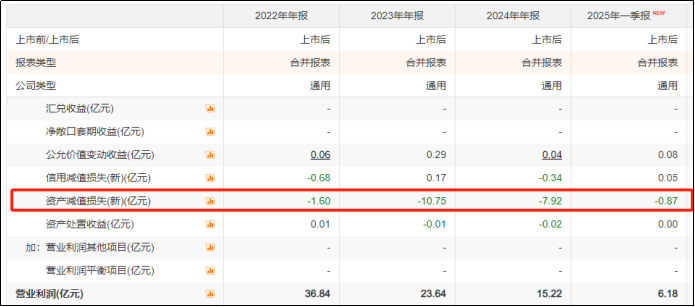

璞泰来的存货规模从2021年的49.64亿元激增至2023年的114.78亿元,占营收比重高达75%,远高于同行杉杉股份(11%)和贝特瑞(8.78%)。高价库存(石墨化原料)其实也不是问题,关键是2023年开始公司的存货周转率明显降低,2023-2024年公司的平均存货周转率相比2022年的1.22次下降了25%,这意味着高景气时期的高价存货消化速度大幅放缓,进而导致2023年计提存货跌价准备10.5亿元,导致10.75亿的资产减值损失,而2024年全年继续计提7.92亿元资产减值,其中存货跌价依旧达到6.88亿,严重拖累了利润。

简单理解,对于锂电池产业链能否走出行业下行周期的核心除了下游终端的需求回暖或放量的外因,优化产业链的产能也是重要问题,很多厂商在行业周期下行时依旧维持产能建设,企图平滑前期高景气度时期的高价存货。璞泰来在行业下行周期时,仍推进四川紫宸负极一体化项目(规划28万吨产能)、四川卓勤基膜项目(规划30亿㎡产能)。这也使得2024年公司的固定资产投入达137亿元,资产负债率攀升至54%。

解读来看,璞泰来的逆周期扩产并非主动,而是无奈,属于“开弓没有回头箭”;四川紫宸项目一期已经在2024年完成(好像也传出延期的消息),这是2022年定增的项目之一,但是的行业一片火热。而2024年的年报也表示了,二期2026年择机,三期按时吃需求推进;而四川卓勤项目已经投建了快5年了,主要是2020年和2022年两次定增的产能规划,扩产的钱已经投出去了,烂尾损失可能更大。

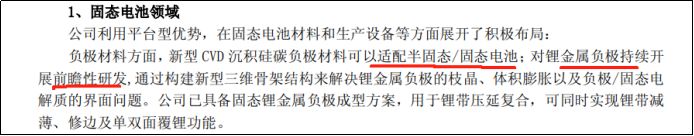

不过“瑕不掩瑜”,行业下行是周期所致,而从上面图中的扩产在建情况中还是能看到一些公司的潜在机会。比如安徽紫宸项目,规划年产1.2万吨硅基负极材料,2025年上半年首批产能已进入试生产阶段,技术路线以CVD法(化学气相沉积)为主,适配固态电池体系,公司2024年年报显示,目前该产品已经获得小规模量产订单。

开头曾经提到了,虽然目前固态电解质的技术路线属于“三分天下”,但负极材料的硅基负极路线短期是相对清晰的。当然市场普遍认为固态电池的负极终极形态是锂金属,年报显示璞泰来也在积极研发锂金属负极。

而公司在固态电解质方面进展是:公司已完成固态电解质LATP(磷酸铝钛锂)和LLZO(锂镧锆氧)的中试,产品离子电导率达10 -3 S/cm,产品粒度可控,已在四川基地建成年产200吨固态电解质中试产线。从LATP和LLZO来看,目前璞泰来主攻的是氧化物固态电解质的技术路线。

当然三种固态电解质的技术路线也对应这不同的终端电池阵营。

氧化物固态电解质主要是中国企业主导,比如比亚迪、国轩高科、清陶能源、卫蓝新能源等,主要是可以适配半固态电池进行短暂过渡,市场预期2025年将规模化装车。比如开头提到的国轩高科最新发布的G垣电池,就是“氧化物+聚合物复合电解质的准固态电池”;而硫化物主要是美日韩企业领先比如Solid Power、丰田和三星SDI,国内的宁德、国轩高科在加速追赶。实际上,宁德和国轩高科都是双线并行,不过硫化物是两家全固态电池的核心技术发展方向,预计2027年能小范围装车;聚合物目前是欧洲在做。

总结来看,虽说固态电池确实是A股锂电池产业链拐点和升维的重要机会,但事实也需要认清。首先当前市场上还是以半固态电池和准固态电池为主,全固态电池装车还需要不短的时间;其次,璞泰来只是2020年至今锂电池产业链上行周期后经历产业“阵痛期”的众多上市公司中一员,这些上市公司短期还有不少库存和产能需要消化调整。

“远水救不了近火”,固态电池产业链还属于是“遥远的救世主”。