中国储能网讯:

摘 要

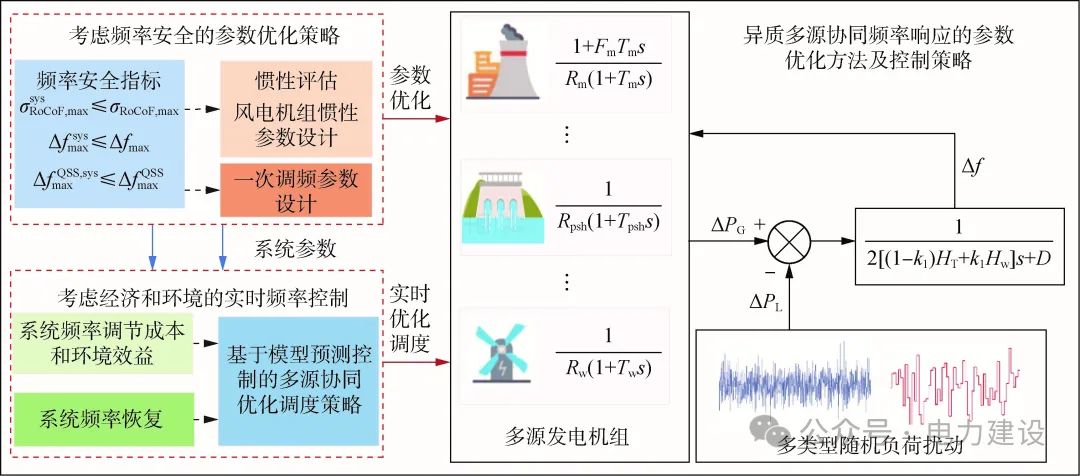

【目的】构建新能源外送系统是缓解资源空间分布不均的重要手段,但高比例新能源接入对外送基地电力系统频率安全与控制提出了严峻挑战。【方法】为此,针对高比例新能源送端系统的频率稳定性和安全性,提出了一种面向异质多源协同的频率控制及参数优化方法。首先,在异质多源送端系统的主动频率支撑方面,基于系统参数与安全性指标的耦合模型进行参数优化。其次,综合考虑系统频率偏差、发电成本和排放成本,设计了多目标模型预测的自动发电控制方法,实现调频指令的合理分配,降低系统综合成本并提升新能源利用率。【结果】理论分析与仿真结果表明,所提方法能够有效将系统频率响应指标稳定在安全范围内。此外,相较于传统频率控制方法,所提策略在频率偏差抑制、动态响应速度及经济性方面均表现出显著优势。【结论】所提出的协同控制及参数优化方法为新能源高渗透率外送系统的频率稳定控制提供了创新性解决方案。该方法在保障系统安全运行的同时,兼顾了经济性与调频性能,为新能源送端系统的设计与优化提供了理论支撑。

研究背景

随着全球能源结构的快速转型和清洁能源比重的不断提升,风电、光伏等新能源在电力系统中的渗透率逐年增加。我国目前面临显著的发电与用电空间分布不均,西南地区可再生资源丰富,而东中部负荷中心的能源需求较大。近年来,国家积极推动新能源基地的开发,通过政策引导大规模新能源的布局和并网。然而,新能源机组通常通过电力电子器件并网,其有功出力与电网频率解耦,导致新能源高渗透率电力系统频率响应能力下降。此外,新能源发电具有波动性、间歇性和随机性,使得电力系统面临更大的频率稳定性和安全性问题。因此,在高渗透率新能源背景下,如何实现新能源协同参与频率控制,增强系统的鲁棒性和稳定性,已成为当前研究的重点。

针对高比例新能源的外送基地频率稳定性问题,通常需要多种电源之间的协同参与,如火电、抽水蓄能、电化学储能、光热和新能源机组。在外送基地出现高比例有功功率缺口时,各类电源需协同参与频率响应。然而,不同类型电源的动态特性差异显著,导致传统加权平均式协同调频方式难以满足高比例新能源系统频率安全稳定需求,因此需要更先进的异质多源协同优化方法。

为了提升高比例新能源送端系统的频率稳定性,近年来,许多学者开展了相关研究。然而,现有方法在高比例新能源系统频率控制方面仍存在以下挑战:1)现有参数优化方法多采用单一类型机组整定模式,难以满足实际系统异质多源协同频率控制需求。2)单一频率优化目标难以满足新型电力系统的经济、低碳要求。3)单一时间尺度下的频率控制研究难以充分发挥异质调频机组的优势。

在电力系统中,频率调节体系往往涉及多主体、多时间尺度的协调控制,包括惯性控制下的频率支撑、一次频率响应和二次频率响应。这些响应的控制目标、作用顺序各异,对系统频率稳定指标的影响也不同。对于频率安全性指标,通常需要考虑电力系统的惯性支撑能力和一次调频能力,而自动发电控制(automatic generation control,AGC)作为二次频率控制,其反应时间较长,通常侧重于频率恢复和经济调节目标。因此,异质多源协同调频需要同时满足动态响应差异性与目标需求多元性的协同要求。

主要贡献

本文针对高比例新能源送端系统的频率稳定性和安全性问题,提出一种异质多源协同频率稳定控制策略及其参数优化方法。本文的贡献如下:

1)构建涵盖惯量响应、一次调频和二次调频的全时间链耦合模型。通过多时间尺度频率响应能力分析,量化表征火电、水电、新能源等异质调频机组的动态特性差异,并推导频率安全指标与系统关键参数的解析关系,为异质多源协同调频提供了理论依据和模型支撑。

2)构建考虑频率安全的异质多源控制参数协同优化模型,可以对异质多源控制参数进行协同优化,并采用滚动时域控制策略实时调整异质多源有功出力,使异质多源高效协同参与频率响应,从而提升高比例新能源送端系统的频率安全性。

3)设计综合考虑频率响应性能、机组发电成本和污染物排放成本的多目标模型预测控制器,充分发挥异质调频机组的互补优势,从而显著提升系统的频率稳定性并降低调频成本。

⬆ 图1 新能源外送基地频率响应模型及控制策略

结论

本文综合考虑了高比例新能源送端系统的惯性支撑和频率调节能力,基于频率安全指标和参数模型对系统参数进行优化,并根据外送基地的综合调频成本设计了多目标模型预测AGC方法。仿真结果表明,本文所提优化方法能够在最小化新能源发电效率和系统成本的前提下,将系统频率指标维持在安全范围内。此外,所提AGC方法能够综合考虑频率调节性能和发电成本等因素,最大限度地利用外送基地中减载的新能源机组及成本较低的机组资源,为构建灵活、高效的新能源外送系统提供了重要的理论支撑和优化方法参考。

未来的研究可进一步探索高比例新能源系统在极端场景下的频率安全防御机制,着力解决台风、沙尘暴等极端天气下新能源出力突变与多重故障叠加的防御难题,构建融合电压稳定约束的频率安全防护体系,并结合人工智能技术开发自适应性强、鲁棒性高的智能频率控制算法,以提升系统的可靠性和经济性。此外,在多物理量协调控制层面,应深化有功-无功协同优化理论研究,开发考虑电压灵敏度与频率耦合特性的虚拟同步机控制技术,攻克高比例电力电子设备接入引发的低惯量-弱电压协同控制难题。