中国储能网讯:据新华社和央视新闻5月21日报道,近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心研究员王春阳联合国际团队,利用原位透射电镜技术在纳米尺度首次揭开了固态电池突发短路成因,并提出相应对策,研究成果5月20日发表在《美国化学会会刊》(Journal of the American Chemical Society,简称 JACS)上。

JACS网站截图

近年来,全固态电池由于高能量密度、高安全性等优势,备受行业关注,但寿命短与短路问题长期困扰其商业化,致使其迟迟难以步入大规模量产阶段。

在当前政策密集加码和行业企业加紧布局的背景下,此次固态电池研究迎来里程碑式突破,有望加快产业链成熟,将固态电池装车进程大大提速。

突破性发现:首次揭示固态电池短路成因

自固态电池问世以来,它就成为全球动力电池下半场竞争的焦点之一,业内上下都对其寄予厚望。然而这种革命性电池面临一个致命难题:固态电解质会突然短路失效。专家指出,尽管固态电池相较于液态电池结构更稳定,但如果内部出现短路可能导致大电流和高温,可能破坏电池结构,导致电极材料反应或电解质分解,影响性能,甚至导致失效。

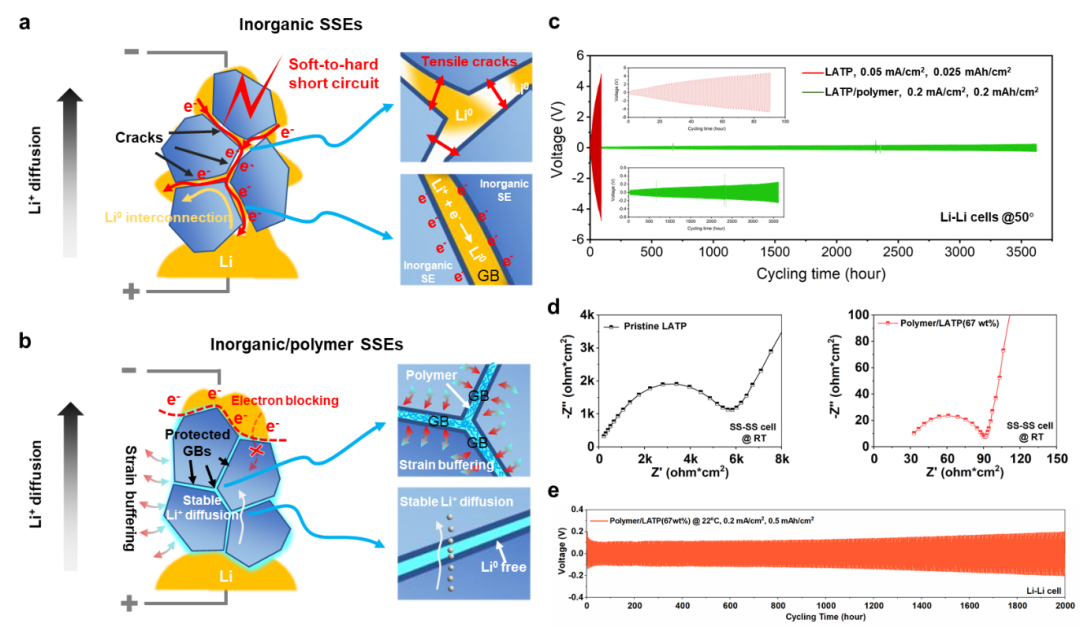

无机固态电解质中的软短路—硬短路转变机制示意图以及其抑制机理

图源:中国科学院金属研究所官网

在王春阳及国际团队的研究中,科研人员用原位透射电镜观察发现,这些内部缺陷诱导的锂金属析出和互连形成的电子通路直接导致了固态电池的短路,这一过程分为两个阶段:软短路和硬短路。

“锂离子在电场驱动下迁移时,这些缺陷处的电场畸变会导致局部电流密度激增,迫使锂金属以纳米级‘树根’形态沿缺陷生长,形成瞬间导电通路,即‘软短路’。随着软短路的高频发生和短路电流增加,固态电解质会逐步形成记忆性导电通道,最终引发不可逆的‘硬短路’。”某头部电池企业相关负责人王强(化名)在研究了王春阳团队的论文后,对记者解释了这一短路机理。

基于这些发现,研究团队利用具有机械柔性且电子绝缘的三维聚合物网络,发展了“刚柔并济”的无机-有机复合固态电解质,有效抑制了固态电解质内部的锂金属析出、互连及其诱发的短路失效。

“更通俗地来说,短路的原因,一个是固态电池材质本身,一个是电池电流密度不均匀导致的。”王强表示,“而应对策略的原理便是用有机和无机物结合的材料去填充可能存在的间隙,减少甚至消除这些结构上的缺陷,避免‘软短路’出现。”

报道提到,该研究通过阐明固态电解质的软短路-硬短路转变机制及其与析锂动力学的内在关联,为固态电解质的纳米尺度失效机理提供了全新认知,为新型固态电池的开发提供了新的理论依据。

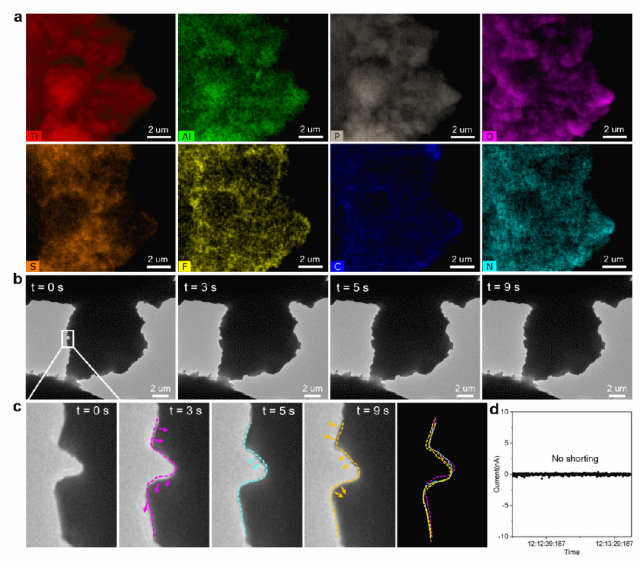

有机—无机复合固态电解质中的稳定锂离子传输

图源:中国科学院金属研究所官网

固态电池产业化进程加速

今年来,我国汽车行业对于固态电池的热情越烧越旺,从实验室到落地,企业已经进入到军备竞赛的阶段。各大主机厂、新老电池企业紧锣密鼓搞研发、做验证,并陆续公布了量产时间。

5月17日,国轩高科宣布已建成全固态电池中试线,设计产能0.2GWh。据相关业务负责人现场介绍,中试样件参数显示,电芯能量密度为350Wh/kg,单体容量70Ah,目前已开启装车测试。

4月10日,上汽集团总裁贾健旭表示,上汽新一代固态电池将于今年底在全新MG4上量产应用;2027年,上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。

2月24日,梅赛德斯-奔驰基于全新固态电池测试项目打造的测试车,正式启动道路测试。经测试,搭载该电池的纯电EQS测试车续航里程增加25%。整套电池系统能量密度高达450瓦时/千克。

2月15日,中国一汽首席科学家兼研发总院(科技创新管理部)高端汽车集成与控制全国重点实验室主任王德平透露,中国一汽2014年开始研发全固态电池,以整车需求为指引,计划2027年进行小批量应用。

政策层面,早在2020年国务院发布的《新能源汽车产业发展规划 (2021—2035年)》中,就首次将固态电池列入行业重点发展对象并提出加快研发和产业化进程。两年后,工信部、科技部等多部门联合发布《关于推动新能源电子产业发展的指导意见》,提出加快研发固态电池储能技术,加强固态电池标准体系研究工作,强化应用领域的支持和引导。

今年2月,工信部等八部门发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》,明确将固态电池列为重点攻关方向,支持锂电池、钠电池向固态化发展,并提出2027年前打造3-5家全球龙头企业。4月,工信部发布《2025年汽车标准化工作要点》,将固态电池写进全局规划与前瞻布局,提出要推动制定及发布车用人工智能、固态电池等标准子体系;要加快全固态电池、动力电池在役检测等标准研制,不断优化动力电池性能要求。

地方政府也加快对相关产业的孵化扶植。3月19日,珠海市发布《珠海市推动固态电池产业发展行动方案(2025-2030)(征求意见稿)》,提到到2027年形成固态电池产业集群、2030年实现批量交付以及产业形成初步规模;2月,上海市发布《新型储能示范引领创新发展工作方案》,计划到2030年建成覆盖固态电池上下游的完整产业链,通过税收优惠、研发补贴等政策构建产业生态。

国际方面,欧、美、日、韩等传统汽车强国同样高度重视全固态电池的研发与产业化。对此,中国科学院院士欧阳明高曾“拉响警报”,虽然中国的动力电池产业已经做到全球领先,但考虑到固态电池的颠覆性潜力,中国企业应该未雨绸缪,联合起来攻关固态电池以应对挑战。

根据智慧芽数据,截至2025年5月16日,全球固态电池领域的专利申请已超过4.6万件,其中从技术来源(专利申请企业所属国别)看,全球固态电池领域的专利申请中,近37%来自日本,近30%来自中国,两者差距进一步缩小;而从布局市场(专利申请所在国别)来看,中国已经赶超日本,是全球固态电池专利布局最多的市场,约占35%。

量产进入倒计时

“目前固态电池仍处于刚起步阶段,短路现象还并不普遍,但发现了这一机理,对于后期设计会有极大的参考价值。”王强告诉《中国汽车报》记者,“其实除了电池结构本身,生产固态电池对工厂的环境要求也是主要挑战,目前各企业也都在不断测试、调整。总体来说,固态电池商业化进程还面临诸多问题,虽然不是一个发现或一篇论文就能加速的,但显而易见的是,这一发现对加快产业链成熟度有极大助益。”

当前,业内对于固态电池已经达成两点共识。第一,固态电池是锂电池的一大终极形态,有望实现对液态锂电池的完全替代;第二,技术产业化的时间在2027~2030年,固态电池将集中爆发。

中国汽车工程学会秘书长助理郑亚莉日前介绍,全固态电池在全球范围内仍处于研发和中试阶段,仍存在材料稳定性、界面稳定性、循环寿命等关键科学问题以及整车热管理、整车集成等工程化与产业化技术难题有待进一步突破,预计2030年可实现小批量装车验证,2035年才有可能规模化应用。

欧阳明高则在今年初的一场公开演讲中提醒,从行业全局来看,要重点防范全固态技术路线带来的颠覆性风险。他指出,去年6月以后,国内技术路线将聚焦三元/硫化物/硅碳,向着400Wh/kg前行,产业化时间明确,定于2027年左右,2030年左右完全可以量产。对于500Wh/kg的车用全固态电池,预计产业化的时间在2030~2035年。在众志成城之下,硫化物固态电解质已经建立了小批量供应能力,接下来需要重点攻克大规模生产工艺。

全国政协常委、经济委员会副主任,工业和信息化部原部长苗圩在第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上也表示,固态电池的技术成熟度、生产工艺以及高昂的成本是阻碍其实现大规模量产的三大障碍。从当前全球固态电池研发进展来看,量产技术工艺有待成熟,2027年前后实现小批量生产。

根据前瞻产业研究院发布的《2025年固态电池高质量发展蓝皮书》预测,预计到2030年,全球固态电池出货量将达到614.1GWh,全固态电池市场规模将达到172亿元。在新能源汽车领域,预计到2030年固态电池渗透率将达到10%。

随着有关鼓励政策的出台、AI智能的快速发展,以及公众对新能源技术的认知提高,固态电池发展正迎来前所未有的利好因素。